しばらく記事をアップしていませんでしたので、つなぎで今まで訪ねた所で、記事にしていないところを紹介したいと思います。

渡城址の石碑(右の柱状の石碑)

渡(わたり)城跡

渡(わたり)城跡という史跡があります。矢作川の近くです。渡という名前にありますように、ここは、矢作川を渡る渡し舟が停まるところだと考えられます。渡し場として栄え、そこに城ができたのではないかと思われます。その城の主が鳥居氏なのです。

鳥居源七郎忠宗の石碑

家康の忠臣、鳥居氏

鳥居氏の中の鳥居忠吉という人物は、その碑文によると、家康が今川家に人質として取られていたとき、岡崎に家康が帰ってきたときのために、兵器や兵糧蓄えていたそうです。また、忠吉の息子の元忠は、人質として今川にいた家康に仕え、関が原の合戦では、石田三成の大軍と戦って戦死したとして、「三河武士の鑑」となっているそうです。同じく、忠吉の息子の鳥居源七郎忠宗は、松平広忠に仕え、織田信秀が矢作川に攻めてきたときに、渡城近くで奮戦し、戦死しています。そして鳥居氏は代々松平、徳川氏に仕えた忠臣ということになっています。

渡古戦場跡

商売人、鳥居氏

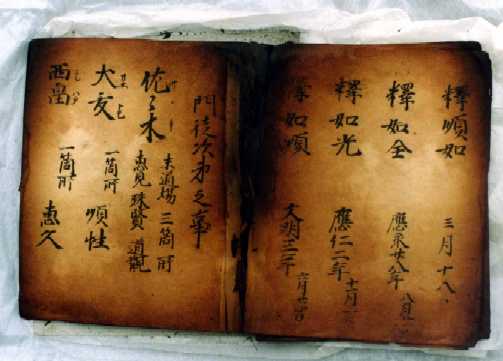

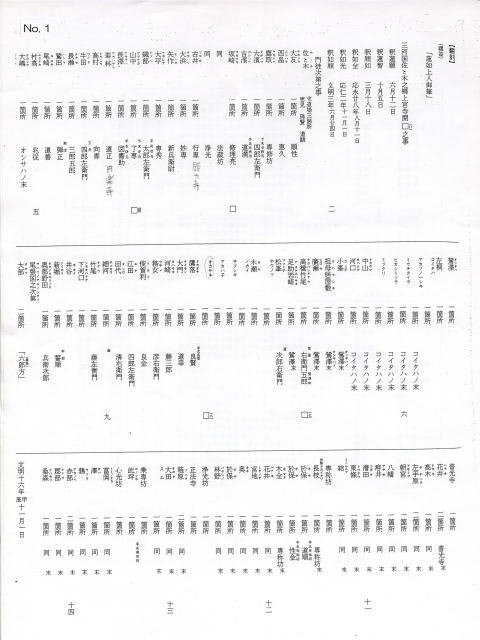

しかし、一方で鳥居氏は、三河一向一揆を記録した「永禄一揆由来」(勝鬘寺文書)に、三河一向一揆の発端の事件に関係した人物として登場します。

家康尊公岡崎之御城主たりし時、渡リ村之住人鳥居等に分際宜き買人あり、本願寺宗徒也、古より今に至まて故有古跡大地とあれハ、守護不入にして、何事も他所の支配をうけさる故、野寺本證寺中を借り、家作をいたし、蔵を建、金銀米銭の走りを仕る処に、岡崎の御家中衆意恨有之方、寺中へ馬を乗り入れて、鳥居か庭に干し置し米穀等を散々に蹴散らかし、其他放埒の振舞、幾々度々に重なれハ、此段無念至極に存し、寺中の同宿・百姓等、鳥居一類相集リ、棒ちきりきを持て出、寺中ヘ入れしと追払ひ、乗り放置く馬を取、尾髪を切て追放せハ、勢いたけき武士なれ共、多数に不勢不叶して、我か身に疵を蒙らしと、放々逃てそ退そかる

(中略)

(岡崎家中の家臣たちは)右の恥辱を雪くべしと仰を蒙り、悦ひて人数を率し押寄セて、僧俗共ニ打着し、鳥居か庫蔵を打破り、財宝悉散乱し、金銀青銅を投捨つれは、本より下賎之者共、手々に取て逃にける、

(後略)

「永禄一揆由来」(勝鬘寺文書)

「永禄一揆由来」によれば、鳥居等の一人は、羽振りのいい商人であり、守護不入の地である本證寺で、家作(アパート業?)や高利貸しなどを営んでいたようです。「渡り村の住人鳥居等」とあるので、上記鳥居忠吉となんらかの関係があるのではないかと想像されます。

そして、この鳥居等の一人に対して岡崎の家中(家康の家臣)に「意恨有之方」がいたということです。おそらく、この家臣は鳥居さんに借金でもしていて、取り立てで責められていたのかもしれません。その「恨み」をはらそうと、「守護不入」の本證寺に乱入し、狼藉を働いたのです。しかも「幾々度々に重なれハ、」とあるように1回や2回でなかったようです。

一向一揆の力のもと

狼藉を受けた鳥居さんは、「鳥居一類相集リ」とあるように、寺中には鳥居さんの家族やら親類やら奉公人やらが居り、一類を形成していたようです。鳥居一類によって家臣たちは、一度はやられてしまいますが、家康の「恥辱雪ぐべし」との許しを得て、逆切れをして、再び本證寺に乱入します。その時に「鳥居か庫蔵を打破り、財宝悉散乱し、金銀青銅を投捨つれは」とあるように、鳥居さんの財産をめちゃめちゃにしたようです。財宝の中で「青銅」とは何のことなのか、気になりますが、鳥居さんはけっこうな財産家であったようです。

この時期、渡りでの収入や寺中での金融業はけっこう盛んだったことがうかがえます。家康に抵抗した三河一向一揆は、こうした力を背景にして起こったと考えられます。

渡城址の石碑(右の柱状の石碑)

渡(わたり)城跡

渡(わたり)城跡という史跡があります。矢作川の近くです。渡という名前にありますように、ここは、矢作川を渡る渡し舟が停まるところだと考えられます。渡し場として栄え、そこに城ができたのではないかと思われます。その城の主が鳥居氏なのです。

鳥居源七郎忠宗の石碑

家康の忠臣、鳥居氏

鳥居氏の中の鳥居忠吉という人物は、その碑文によると、家康が今川家に人質として取られていたとき、岡崎に家康が帰ってきたときのために、兵器や兵糧蓄えていたそうです。また、忠吉の息子の元忠は、人質として今川にいた家康に仕え、関が原の合戦では、石田三成の大軍と戦って戦死したとして、「三河武士の鑑」となっているそうです。同じく、忠吉の息子の鳥居源七郎忠宗は、松平広忠に仕え、織田信秀が矢作川に攻めてきたときに、渡城近くで奮戦し、戦死しています。そして鳥居氏は代々松平、徳川氏に仕えた忠臣ということになっています。

渡古戦場跡

商売人、鳥居氏

しかし、一方で鳥居氏は、三河一向一揆を記録した「永禄一揆由来」(勝鬘寺文書)に、三河一向一揆の発端の事件に関係した人物として登場します。

家康尊公岡崎之御城主たりし時、渡リ村之住人鳥居等に分際宜き買人あり、本願寺宗徒也、古より今に至まて故有古跡大地とあれハ、守護不入にして、何事も他所の支配をうけさる故、野寺本證寺中を借り、家作をいたし、蔵を建、金銀米銭の走りを仕る処に、岡崎の御家中衆意恨有之方、寺中へ馬を乗り入れて、鳥居か庭に干し置し米穀等を散々に蹴散らかし、其他放埒の振舞、幾々度々に重なれハ、此段無念至極に存し、寺中の同宿・百姓等、鳥居一類相集リ、棒ちきりきを持て出、寺中ヘ入れしと追払ひ、乗り放置く馬を取、尾髪を切て追放せハ、勢いたけき武士なれ共、多数に不勢不叶して、我か身に疵を蒙らしと、放々逃てそ退そかる

(中略)

(岡崎家中の家臣たちは)右の恥辱を雪くべしと仰を蒙り、悦ひて人数を率し押寄セて、僧俗共ニ打着し、鳥居か庫蔵を打破り、財宝悉散乱し、金銀青銅を投捨つれは、本より下賎之者共、手々に取て逃にける、

(後略)

「永禄一揆由来」(勝鬘寺文書)

「永禄一揆由来」によれば、鳥居等の一人は、羽振りのいい商人であり、守護不入の地である本證寺で、家作(アパート業?)や高利貸しなどを営んでいたようです。「渡り村の住人鳥居等」とあるので、上記鳥居忠吉となんらかの関係があるのではないかと想像されます。

そして、この鳥居等の一人に対して岡崎の家中(家康の家臣)に「意恨有之方」がいたということです。おそらく、この家臣は鳥居さんに借金でもしていて、取り立てで責められていたのかもしれません。その「恨み」をはらそうと、「守護不入」の本證寺に乱入し、狼藉を働いたのです。しかも「幾々度々に重なれハ、」とあるように1回や2回でなかったようです。

一向一揆の力のもと

狼藉を受けた鳥居さんは、「鳥居一類相集リ」とあるように、寺中には鳥居さんの家族やら親類やら奉公人やらが居り、一類を形成していたようです。鳥居一類によって家臣たちは、一度はやられてしまいますが、家康の「恥辱雪ぐべし」との許しを得て、逆切れをして、再び本證寺に乱入します。その時に「鳥居か庫蔵を打破り、財宝悉散乱し、金銀青銅を投捨つれは」とあるように、鳥居さんの財産をめちゃめちゃにしたようです。財宝の中で「青銅」とは何のことなのか、気になりますが、鳥居さんはけっこうな財産家であったようです。

この時期、渡りでの収入や寺中での金融業はけっこう盛んだったことがうかがえます。家康に抵抗した三河一向一揆は、こうした力を背景にして起こったと考えられます。