いよいよ登城です。駐車場がなかなか見つからず、結局遠く離れたところまで行きました。

東の登城口から登りました。

東の登城口。金網の柵がありましたが、はいってはいけないと書いてなくて、紐で縛ってあっただけでしたので、紐を解いて入城しました。

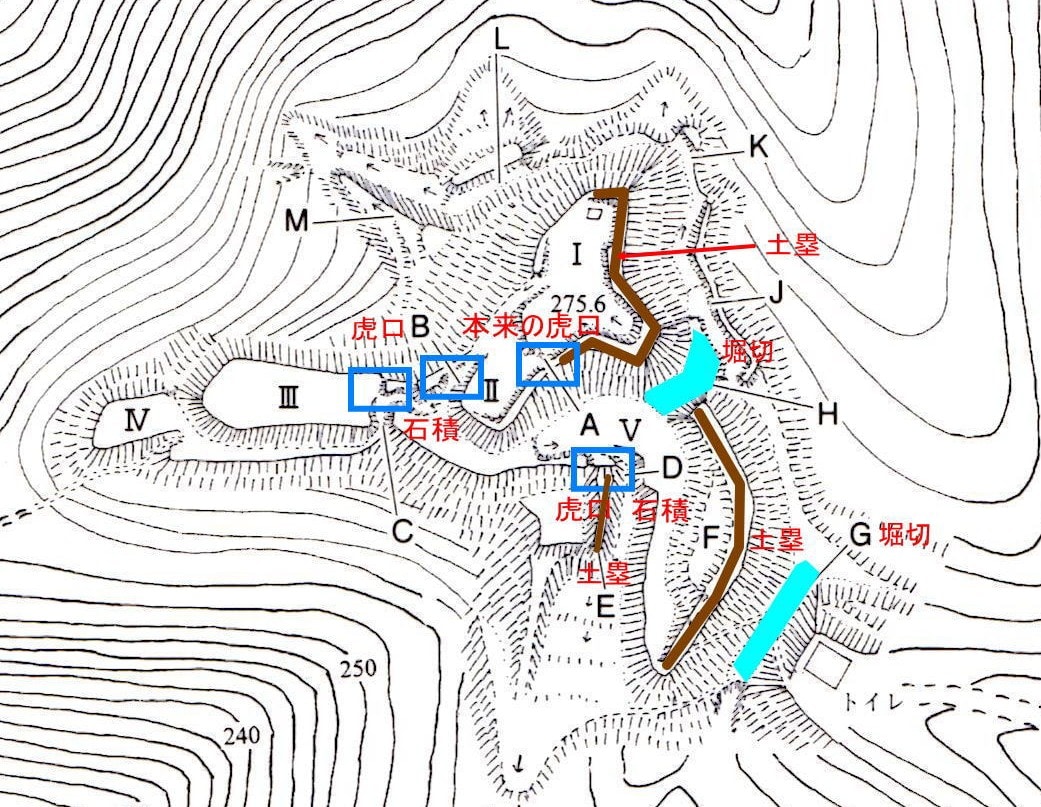

山中城跡地図

山中城跡見学図(「愛知の山城ベスト50」高田徹氏「山中城跡概要図」り作成)

見張り台?曲輪?

東の方から登っていきますと、さっそく小さな曲輪を見つけることができました。ただし、「愛知の山城ベスト50」では図には出ていましたが、特に曲輪とは説明されていませんでした。しかし、ちょうど東の端に当たり、いかにも平らにした感じがしました。そこで、これは「見張り台」ではないかと思いました。

見張り台のような場所

さらに進んでいきますと、こんどは虎口のような曲がりくねった上り坂がありました。

虎口のような登り坂。この右側にも平らになった土地があり、曲輪のように思えました。

曲輪のような平らな土地。

この曲輪と一つ上(西)の曲輪との間には、堀切がありました。

堀切

馬出

そして上の曲輪を登っていきますと、馬出が見えました。馬出とは、虎口のすぐ外に設けられたもので、主に虎口からの敵の侵入を防ぐために設けられたものです。関東の武田氏の関係する城に多いそうです。

馬出。画像の黄色い線の部分が土塁になっていました。

馬出を過ぎてその上(西)の曲輪に上りますと、この曲輪の北側、東側に土塁の跡が見られました。

曲輪の土塁跡。画像の「曲輪Ⅵ郭」とあるのは、「愛知の山城ベスト50」での表示です。

腰曲輪に竪堀が

この曲輪の北の方にけっこうおおきな腰曲輪がありました。その先の方にも曲輪が北の方に続いているようなので、見に行きましたが、一つ目の腰曲輪より先は、段差が大きくて行くことができませんでした。また、ぐるっとまわって、先の曲輪Ⅵの北西には、腰曲輪を縦に切った竪堀がありました。

曲輪Ⅵ北西下の竪堀

そして、いよいよ主郭にたどり着きました。

主郭を北東の下から見上げる。右側に虎口。

東の登城口から登りました。

東の登城口。金網の柵がありましたが、はいってはいけないと書いてなくて、紐で縛ってあっただけでしたので、紐を解いて入城しました。

山中城跡地図

山中城跡見学図(「愛知の山城ベスト50」高田徹氏「山中城跡概要図」り作成)

見張り台?曲輪?

東の方から登っていきますと、さっそく小さな曲輪を見つけることができました。ただし、「愛知の山城ベスト50」では図には出ていましたが、特に曲輪とは説明されていませんでした。しかし、ちょうど東の端に当たり、いかにも平らにした感じがしました。そこで、これは「見張り台」ではないかと思いました。

見張り台のような場所

さらに進んでいきますと、こんどは虎口のような曲がりくねった上り坂がありました。

虎口のような登り坂。この右側にも平らになった土地があり、曲輪のように思えました。

曲輪のような平らな土地。

この曲輪と一つ上(西)の曲輪との間には、堀切がありました。

堀切

馬出

そして上の曲輪を登っていきますと、馬出が見えました。馬出とは、虎口のすぐ外に設けられたもので、主に虎口からの敵の侵入を防ぐために設けられたものです。関東の武田氏の関係する城に多いそうです。

馬出。画像の黄色い線の部分が土塁になっていました。

馬出を過ぎてその上(西)の曲輪に上りますと、この曲輪の北側、東側に土塁の跡が見られました。

曲輪の土塁跡。画像の「曲輪Ⅵ郭」とあるのは、「愛知の山城ベスト50」での表示です。

腰曲輪に竪堀が

この曲輪の北の方にけっこうおおきな腰曲輪がありました。その先の方にも曲輪が北の方に続いているようなので、見に行きましたが、一つ目の腰曲輪より先は、段差が大きくて行くことができませんでした。また、ぐるっとまわって、先の曲輪Ⅵの北西には、腰曲輪を縦に切った竪堀がありました。

曲輪Ⅵ北西下の竪堀

そして、いよいよ主郭にたどり着きました。

主郭を北東の下から見上げる。右側に虎口。