このお店群の対面に資料室がありました。入場無料です。資料室に「奥殿陣屋要図」という図がありました。

奥殿陣屋要図

陣屋の中の建物の配置図です。大手門に入るまでに道が曲がりくねっています。防御のためでしょうか。

大手門に医師室というのがくっついています。これは、なんか意味があるのでしょうか。

陣屋の中心は、おそらく書院と表御殿だと思います。書院で政務を執り行い、お客さんは表御殿に案内して接客したのでしょうか。政務と言っても政治的事務ばかりではなく、今でいう警察、裁判所、税務署などの仕事も陣屋で行っていたと思います。

左半分は、住宅、道場、学問所、馬場などここに詰めていた武士の生活空間であることが分かります。陣屋で働いていた武士たちは、おそらく、ここに住み、ここで働いていたのだろうと思います。

奥殿陣屋は、奥殿藩の藩庁です。奥殿松平氏が代々藩主を務めていました。

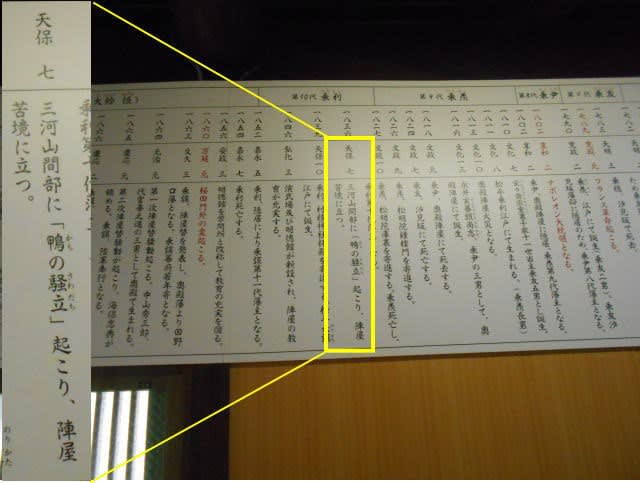

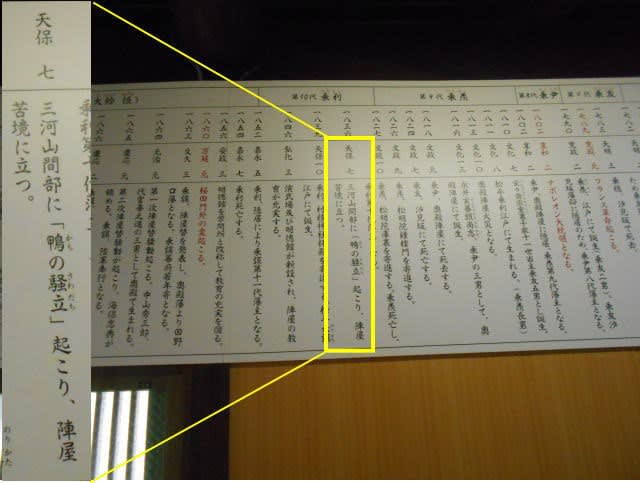

奥殿松平氏系図

年表も作ってありました。そこに加茂一揆との関係が記載されていました。

奥殿陣屋関連年表

「陣屋苦境に立つ」という表現がいいですね。典拠はわかりませんが、正直に陣屋の状況を書いているように

思います。

奥殿陣屋要図

陣屋の中の建物の配置図です。大手門に入るまでに道が曲がりくねっています。防御のためでしょうか。

大手門に医師室というのがくっついています。これは、なんか意味があるのでしょうか。

陣屋の中心は、おそらく書院と表御殿だと思います。書院で政務を執り行い、お客さんは表御殿に案内して接客したのでしょうか。政務と言っても政治的事務ばかりではなく、今でいう警察、裁判所、税務署などの仕事も陣屋で行っていたと思います。

左半分は、住宅、道場、学問所、馬場などここに詰めていた武士の生活空間であることが分かります。陣屋で働いていた武士たちは、おそらく、ここに住み、ここで働いていたのだろうと思います。

奥殿陣屋は、奥殿藩の藩庁です。奥殿松平氏が代々藩主を務めていました。

奥殿松平氏系図

年表も作ってありました。そこに加茂一揆との関係が記載されていました。

奥殿陣屋関連年表

「陣屋苦境に立つ」という表現がいいですね。典拠はわかりませんが、正直に陣屋の状況を書いているように

思います。