12/24 私の音楽仲間 (244) ~ 私の室内楽仲間たち (218)

スタカート? sf? 全体?

これまでの 『私の室内楽仲間たち』

関連記事

年齢計算しか能が無い…

伝統と逸脱

スタカート? sf? 全体?

休符が落し穴?

命に別条は…

すさまじいアンサンブル魂

苦手とヒトは言うけれど

Beethoven のジグソーパズル

若くして凝り性

行列の出来るモティーフ

[音源ページ ①] [音源ページ ②]

Beethoven が最初に完成した弦楽四重奏曲と

言われる、ニ長調 (Op.18-3) 。

前回は、第Ⅰ楽章の第二主題を中心に見てきました。

その主な特徴は、以下の点でした。

(1) 通例のイ長調ではなく、まずハ長調で始まる。

(2) なだらかな第一主題に比べて、リズミカルであること。

(3) 第一主題で聞かれた全音符が現れること。

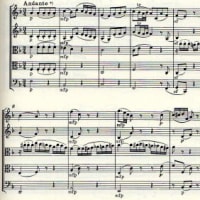

[譜例 ②]は前回もご覧いただいたものです。

第二主題は、"C" と書かれた68小節目から始まります。

"p"、"f"、"ff" の、三つの部分から成っています。

第一部分 (Ⅰ) は、4小節のハ長調、4小節のイ短調

から成ります。

"p" と交互に現れる (と考えられる) "sf" は、ここでは

"大き過ぎてはなりません"。 「8小節間は "p" のまま」

と解釈するのが、もっとも自然だからです。

[譜例 ②] ↓

↑

(Ⅱ) は、イ長調の "f" の部分です。 6小節

あり、全音符が2回現れます。

以下は[譜例 ③]で、その続きの部分です。

↑

(Ⅲ) の部分は "ff" のイ長調です。 8小節あり、大きく

跳躍する全音符が4回現れます。

ここには、少なくとも3種類の強弱記号が書かれていますね。

"p"、"f"、"ff" です。 これらを弾き分けるのは、簡単では

ありません。

以下は、私自身が「どんなことを考えながら弾こうとしたか」、

思い出してみました。 自分で出来たことも、出来なかったこと

もあります。 (各強弱記号ごとで、順番は、現れたのと逆です。)

"ff" は、もちろん「大きくていい」わけですが、気を付ける

ことが幾つかあります。

4分音符のスタカートが短すぎると、音量が持続できず、

また鋭く聞こえてしまいやすい。 ただし、各4分音符の間

は切れていなければならない。 "短い" と "切れて聞こえる"

こととは、意味がまったく違う。

4回の "sf" はリズムがしっかり聞こえなければならない。

そのためには、各全音符の中で、音量をほどよく減衰させ

る必要がある。 これはある意味で "スタカート" である。

"スタカート" は、"短く弾く" のではなく、音が持続しながら

も "減衰させる" ことによって、「切れているように聞こえ

させる」こと。 "音の形" が重要。

"f"。 大き過ぎてはいけない。 あとは "ff" の部分に同じ。

[譜例 ②]

"p" は、小さすぎてもいけないが、パートによって弾き方は

かなり異なる。

ViolinⅠは、柔らかい音で "たっぷり" 弾く必要がある。

特に8分音符が死んでしまうと、もしドイツ人の教師が目の

前にいれば、次のように注意される。

"Kleine Noten, kleine Noten !" (細かい音符!)

スラー付きの細かい音符は、埋もれてしまいやすいのです…。

その他のパートは、3人もいるので、"sf" が決して大き過ぎ

ないように。 さらに、必ず音を減衰させる。 特に、上記の

"細かい音符" を消さないように。

その3人の中の音量バランスは、基本的にチェロがもっとも

聞こえるように。

以上、問題を "音量" に限ってみても、注意点はたくさんあり

ますね。 アンサンブルは、本当に全員で作らねばなりません。

実はもう一つ、音量の問題があります。 それは、"C" の直前に

"cresc." と記され、その前には "pp" があることです。

これ、貴方ならどう演奏されますか?

(Ⅰ) "p" より大きくなるまでクレシェンドし、"p" に落とす。

(Ⅱ) "p" になるまでクレシェンドする。

(Ⅰ) は、いわゆる "subito p" (スービト ピアノ)。 盛り上げておいて

から、「"ただちに、突然" 小さく」です。

(Ⅱ) は、「あまり想像できない」と思う方が多いかもしれません。

「クレシェンドの量は大したことがない」と感じるからです。

演奏する上でも難しいでしょう。 「音量の変化が4段階も必要」

なことになるからです。 厳密に言えば。

そうなってくると、"P" の扱いが大問題ですね。 彼の作品には、

「"mf"、"mp" がまず見られない」ことも、頭に入れておかねばなり

ません。

関連記事 → 『事前のインプット』

(Ⅰ)、(Ⅱ) のどちらを取るか、判断は演奏者に委ねられて

います。

(Ⅰ) だと、第二主題が "唐突に登場する" ことになります。

また、(Ⅱ) なら "自然の成り行き" に従います。 準備された

ハ長調を引き継ぎ、22小節かけて "なだらかにクレシェンド"

する第二主題そのものと一体になるわけです。

"楽章全体の構造" からは、はたしてどちらが相応しいので

しょうか? 単なる "個人的な嗜好" で、部分的に判断しては

いけないような気がします。

Beethoven の楽曲には、このように "pp"、"cresc."、"p"…

と並んだ事例が多くみられます。

関連記事

『事前のインプット』

『スタカート? sf? 全体?』

『カスミッシモ? 恐怖政治?』

『温かいクレシェンド』

『ハイドンの mf、mp』

以上は、「学究的で理屈っぽい」かもしれません。

もっとも大事なのは、各演奏者が音作りの現場で、色々な事柄

を体験することですね。 "机上の空論" になってもまずいし、また

逆に "ただひたすら練習する" だけでも、充分ではありません。

まさに、"車の両輪" と同じ。 片方が、もう一方にヒントを与え、

互いに助け合って進んで行きます。

その面では音楽演奏も、つくづく難しいと思います。

(この項終わり)

[譜例 ①]

[譜例 ②、③]

[第Ⅰ楽章冒頭部分の演奏例]

([譜例 ①]の最初の10小節間と、

[譜例 ②]の "C" の2小節前から24小節間)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます