09/25 私の音楽仲間 (619) ~ 私の室内楽仲間たち (592)

知識も無しに作れるか!

これまでの 『私の室内楽仲間たち』

関連記事 Beethoven の 四重奏曲 作品130

割り勘ドンブリ

不自由な輩め…

ドイツもこいつも…

最後の作品

酔いに任せて

知識も無しに作れるか!

お伴は忍者でござる

ふざけた曲さ

深刻めいた遊び

感じる殺気

逆立ちで走るのだ

今回は “解答編” に当ります。 問題をもう一度ご覧に

なるかたは、先に『酔いに任せて』をご参照ください。

曲は、Beethoven の弦楽四重奏曲 変ロ長調 作品

130 です。

「次の2つの譜例の間に、類似性を見つけてください!」

…というのが、前回のお願いでした。

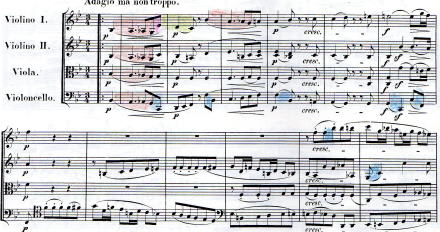

まず、第Ⅰ楽章で第二主題が Vn.Ⅰに現われる場面です。

前回と同じ〔演奏例の音源〕は、下の〔譜例〕から始まり、上へ

跳びます。

これは楽章の序奏部ですが、問題になるのは1段目だけです。

前回の記事では、この後に “ヒントの譜例” がありました。

でも今回は、いきなり “解答の譜例” が続きます。

すぐ上の譜例に色を塗り、音符には番号を付けてみました。

1~7まであります。

1~4は半音の下降音階、4~5は上昇6度、そして、5~7は

全音も含む下降音階です。

次の譜例には、4 5 6 7 1 2 3 4…と、順に書かれています。

それぞれの間の音程関係は、上の譜例と同じです。 もちろん

調が違うので、同じ番号でも別の音名を指しています。

“音列” が真ん中で切断され、順序が入れ換えられた!

もし、「聴く者はすべて私の音楽を理解しなさい」…という

のが作曲者の注文なら、それはかなり難しいようです。

まるで “ジグソー パズル” ですからね…。 それとも、

作曲家自身が戯れているのでしょうか?

この曲の解説ページには、以下のように書かれていました。

「瞑想的で荘重な序奏における第1ヴァイオリンの旋律は、

この楽章全体の中核をなし、提示部や展開部のつなぎ目で

たびたび姿を見せる。」

これが頻繁に現われる理由は、聴く者に気付いてほしいから?

それに、何度も出てくる < (クレシェンド)。 上昇6度の形には、

ほぼ常に書かれているのです。 弾く者は心を込めて、これを

演奏しなければならない。

それでもやはり、パズルは難解ですよ、Beethoven先生!

まるで、「たとえ難解でも、音楽を通して自分を理解してくれ」

…と言わんばかりですが…。

凡人の私たちは、なかなか着いていけずに済みません。

さて、前回ご覧いただいた “ヒントの譜例” ですが、

今回でも触れなかった点が残りました。

それは、頻繁に顔を見せる下降5度、あるいは上昇4度です。

どうやら、第二主題とは無関係なようです。

さて、真面目な話題はこれで終わりですが…。

“ジグソー パズル” で、余計なことを思い出してしまいました。

“K516f” に、『音楽のさいころ遊び』という作品があります。

ただし、死の直後に出版されており、しかも Mozart 自身の

作という証拠はありません。

あの “ト短調の五重奏曲 K516”…。 そして管楽五重奏の

編曲番、“K516b”。 これらと肩を並べる音楽でもない。

楽譜サイトでは “作品” が、176のピースに分割されています。

いわく、「対位法の知識が無い貴方でも、メヌエットが作れます!」

これは恐らく初版でしょう。

“さいころ”…ですから、「出た目に応じて各ピースを並べろ…

というわけですね。 偶然音楽の走りでもあります。 各ピース

は1小節分で、3/8拍子。 鍵盤楽器の両手です。

で、どんな音楽が出来るの? 要するに “出鱈目” な音楽です…。

組み合わせを計算すると、1116 = 45,949,729,863,572,161…とおりも

あるんだって…! 兆の上の “京” なる単位まで出てきました。

このような遊びの例は、Mozart 以前にも見られるのだそうです。

ただしこの作品では、“さいころ” を前提としてはいないように

思える。 先ほどの楽譜サイトでは数表が見られますが、単純

に “6の倍数” を使える形ではないから。 では、ピースを選ぶ

他の方法は?

ある図書館で私が見かけた “楽譜” は、カルタ状の硬いカード

で、176のピースになっていました。 これなら、床かテーブルに

ばら撒けばいい。 裏返しにするなどして。

では、美しい曲になるような “模範解答” はあるのでしょうか?

本来は “ちゃんとした曲” だったものを、バラバラにしたに違い

ないから、あるのでしょう。 音源も販売されているようです。

音源サイトでも、実例が幾つか聞かれます。 ただし、一応

リンクはしてありますが、ほとんどは期待外れですよ! ヒマ

な私が調べた上なので、忙しい貴方は無駄な時間を費やして

は駄目ですよ…?

ああ、やっぱり見ちゃったの……?

「知識も無しに作曲が出来るか! 一緒にするな!」

Beethoven 先生、だいぶ “お冠” のようです。