10/15 私の音楽仲間 (624) ~ 私の室内楽仲間たち (597)

逆立ちで走るのだ

これまでの 『私の室内楽仲間たち』

関連記事 Beethoven の 四重奏曲 作品130

割り勘ドンブリ

不自由な輩め…

ドイツもこいつも…

最後の作品

酔いに任せて

知識も無しに作れるか!

お伴は忍者でござる

ふざけた曲さ

深刻めいた遊び

感じる殺気

逆立ちで走るのだ

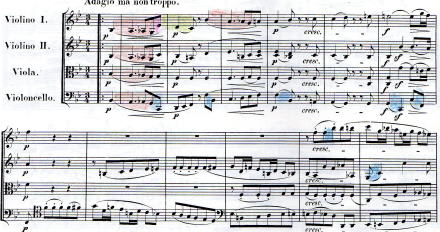

[譜例]は、Beethoven の弦楽四重奏曲 変ロ長調

作品130 から、第Ⅵ楽章の最初の部分です。

一度ご覧いただいた、Vn.Ⅰのパート譜です。

関連記事 『最後の作品』

最終楽章は、舞曲調の気軽な足取りで、淀み

なく流れていきます。

「あの “いかめしい” 作曲家が最後に書いた

音楽とは思えない。」

そんな感想も、ときおり聞かれます。

[演奏例の音源]は、その少し先の部分。

しばらく行くと、次の[譜例]の箇所に差し掛かります。

(この[音源]では【17秒】の辺りです。)

まずチェロ、そして Viola が、前の音楽の、最後の

部分を繰り返す。 Vn.Ⅰも加わりますが、すぐ新しい

音楽が始まります。

↓

連続する3度の降下が特徴的ですね。

すると二段目の最後で、急に cresc. が現われる! 続いて

新しい音楽が、f の十六分音符で走り回ります。

この形、見覚えがありませんか? これまでも、以下の

記事で登場しています。

もうお解りですね。 正体は、第Ⅰ楽章の主部で

登場した “忍者” なのです。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

当初こそ、主題の “従者” 役に甘んじていました。

しかし他の楽章では、様々なテーマのモティーフと

して活躍することになる。

中には “逆立ち” までして、上下の向きが逆に

なっているものもあります。 今回もそうです。

この第Ⅵ楽章は、ロンド、あるいはロンドソナタ形式

ですから、色々なテーマが代わる代わる顔を出します。

ここでは、“忍者” が f で走り回る。 この主題全体

は、「単純な4音符モティーフだけで出来ている」…と

言ってもいいほどです。

さて、このテーマが現われる直前には、cresc. が

書かれていました。 なぜ?

おそらく、“場面の急転換” を強調するためでしょう。

「新しい音楽が突然 f で現われる」…演出も、それは

それで面白いのですが。

一昔前の Beethoven なら、cresc. は無しに、

いきなり f だけを書いたかもしれません。 でも

ここでは、音楽の流れはあくまでも自然です。

忍者を操る首領、頭目としての Beethoven。

その “眼” は、まだまだ健在なようです。

さて、先ほどの連続する3度の降下を見てみましょう。

役割としては、主題同士の繋ぎの部分にすぎないのですが。

↓

これに先立つ冒頭部分には、連続する3度の上昇が

ありましたね。 下の譜例のモティーフが “逆立ち” する

と、上の3度の降下になります。

↓ ↓

今回お読みいただいた、このような作業は、いわゆる

“アナリーゼ”。 楽曲の分析です。

その響きは、アカデミックで冷たい。

しかし貴方が演奏者の一員なら、それに止まってはいけない

でしょう。 問題は、「そこから何が得られるか?」…です。

机上の学問に終るのでは意味が無い。 いつも考えさせられ

る、難しい問題です。

今回も、それなりの収穫はありました。 でも、いつも

痛感することがある。 やり終えてみると、こんな作業が

すべて無駄に思えることが多いものです。

なぜなら、すべてが、いとも自然に行われているから。

大作曲家の手にかかると…。

大家は自然にして変幻自在。

凡人は策を弄して馬脚を露わす。