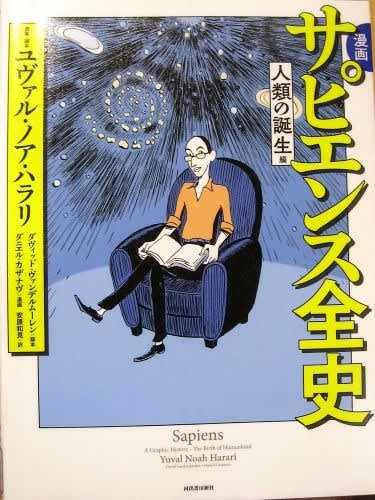

『漫画サピエンス全史』(前・2020年11月)(後・2021年11月)全2冊

ユバル・ノア・ハラリ 原案/脚本 河出書房

*************************************************************

「人類の誕生・編」「文明の正体・編」の2巻のうち、

「文明の正体」は購入、「人類の誕生」は図書館で借りてきました。

全ページ、カラー漫画、といっても、

内容に添って絵が描かれているという感じで、日本の漫画の感覚とはだいぶ違いますが、

やはり絵や漫画は具体的で、印象が強く、記憶に残ります。

『人類の誕生・編』の大きくて分厚い本を開けると、扉には

《 絶滅し、失われ、忘れられたものたちへ。

集まって形をなしたものは、いずれかならず崩れて塵と消える。

ーユヴァル・ノア・ハラリ 》と書かれています。

人類にも、ネアンデールタール人やデニソワ人やフローレズ人や、何種類もいたのに、

なぜホモ・サピエンスだけが生き残ったのか、という疑問を、様々な角度から考える章を、興味深く読みました。

コミュニケーション能力を持つ動物はたくさんいますが、

ホモ・サピエンスは、自ら作り上げた虚構を信じることが出来た。

そのことによって、100人1000人10000人が同じ行動をすることが出来るようになった、というのです。

「神」の誕生です。物語を作り、信じさせることが出来たから、古代の都市の建設が可能になり、

中世の教会が生まれ、そして現代の国家へと続いている・・・

章がかわり、狩猟採集民の暮らしとは、どのようなものだったのか、

次の章では、アフリカから、アジア、オーストラリア大陸へ、アメリカ大陸へと進出していく人類・・・

『文明の正体・編』

こちらの「扉」は

《 文明の礎を築いた先人たちへ。そして、未来のためによりよい先人とならねばならない私たちへ。

ーユヴァル・ノア・ハラリ 》

農耕が始まってどうなったか、

差別はどのように始まり、深まっていったか、今も無くならないのはなぜか、

面白おかしい漫画で、鋭く切り込んでいきます。

厚いきれいな紙で、しっかりとした製本(中綴じ)なので何度でも読み返すことが出来るのが嬉しい。

ただし、大きくて重たいので寝ながら読むのは無理でした。