本日、安全保障関連法が施行されました。日本が直接攻撃されていなくても集団的自衛権による武力行使が可能になりました。

しかし、安全保障関連法は「合憲」か「違憲」かで、憲法9条をめぐり意見が分かれています。反対意見は、個別的自衛権のみを許容してきた憲法9条に明らかに違反するので、「違憲」といわざるを得ないとしています。政府の新見解は、集団的自衛権の行使を限定的に可能にすることは「憲法9条の枠内の変更」であって、憲法に違反しないとしています。

憲法9条1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

9条2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

しかし、安全保障関連法は「合憲」か「違憲」かで、憲法9条をめぐり意見が分かれています。反対意見は、個別的自衛権のみを許容してきた憲法9条に明らかに違反するので、「違憲」といわざるを得ないとしています。政府の新見解は、集団的自衛権の行使を限定的に可能にすることは「憲法9条の枠内の変更」であって、憲法に違反しないとしています。

憲法9条1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

9条2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

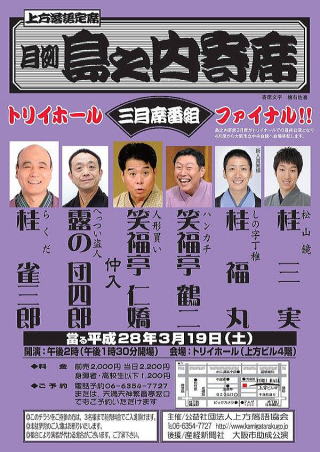

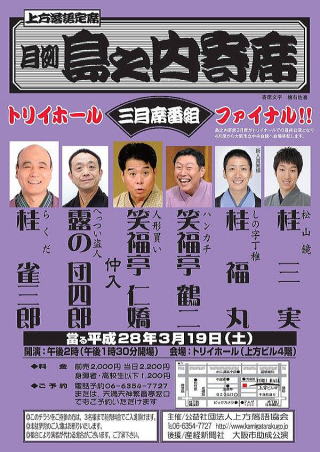

昨19日、トリイホールで開催された「島之内寄席 三月席」へ出かけました。補助椅子が30席程ありましたが、会場は札止め満員でした。今公演をもって会場が変更となります。最終公演ということで超満員になったのでしょうか。

14時から16時25分まで上方落語を楽しみました。演者は、桂 三実(松山鏡)、新人賞候補の桂 福丸(しの字丁稚)、笑福亭 鶴二(ハンカチ)、笑福亭 仁嬌(人形買い)、仲入、露の 団四郎(へっつい盗人)、桂 雀三郎(らくだ)でした。出演者それぞれが持ち味を生かして良かったです。本日の評価は「満足」でした。

4月から中央区島之内にある大阪市立中央会館で公演することになります。四月席は抽選で無料招待となるとのことなので、帰宅して往復はがきで応募しました。私が初めて島之内寄席に出かけたのは2006年の二月席で、会場はワッハ上方5階のワッハホールでした。2011年一月席からトリイホールへ変更になりました。なお、1972年2月、島之内教会で第1回公演が開催されました。

14時から16時25分まで上方落語を楽しみました。演者は、桂 三実(松山鏡)、新人賞候補の桂 福丸(しの字丁稚)、笑福亭 鶴二(ハンカチ)、笑福亭 仁嬌(人形買い)、仲入、露の 団四郎(へっつい盗人)、桂 雀三郎(らくだ)でした。出演者それぞれが持ち味を生かして良かったです。本日の評価は「満足」でした。

4月から中央区島之内にある大阪市立中央会館で公演することになります。四月席は抽選で無料招待となるとのことなので、帰宅して往復はがきで応募しました。私が初めて島之内寄席に出かけたのは2006年の二月席で、会場はワッハ上方5階のワッハホールでした。2011年一月席からトリイホールへ変更になりました。なお、1972年2月、島之内教会で第1回公演が開催されました。

2月26日、立命館大阪プロムナードセミナー「木津川計ゆきしものへのバラード」の第6回 「わが街 ーわが大阪に与ふる哀歌-」を受講しました。会場は満席でした。講義の内容は以下の通りです。

船場型文化の衰退と帝塚山文学への希望

大阪の人口は1955年(昭和30年)に462万人の人口が1970年には762万人へ、15年で300万人増加した。1975年以降、漸増しつつこの30年間は強含みの横這い、2010年(平成22年)の886万人をピークに2015年は883万人と減少に転じた。大阪は最盛期を過ぎ、長期的に見ると衰退期に入った。高齢人口の増加と生産年齢人口の急減が大阪の衰退に拍車をかけている。

1960年代以降の社会的人口増が”異邦人”的大阪人を大量に生み出していくにつれ、大阪の風俗・習慣がしだいに見失われていった。ことに伝統的大阪らしさを伝えた職住一体の船場が業務ビジネスゾーンのビル街(町屋からビルへ:人が住まなくなった)になるにつれて、大阪の変わり方は顕著になっていった。

都市のグレード(都市格)は、その都市の現代に伝統が共存しているかいないかで決まる。大阪の伝統芸能を衰弱させたら大阪の都市格は低下する。大阪の文化全体を見渡すと、次の文化類型がある。

1)宝塚型文化(都市的華麗)ー宝塚歌劇、OSK、ミュージカル、現代演劇など。

2)河内型文化(土着的庶民性)ー漫才、上方落語、浪曲、講談、マジックなど。

3)船場型文化(伝統的大阪らしさ)ー文楽、上方歌舞伎、上方舞、地歌など。

4)千里型文化(学術研究機能性)ー能、狂言、四天王舞楽など。

これらの4類型の将来を予測すると、大阪の都市格に最も影響を及ぼす 3)船場型文化に対応する伝統芸能の存続が一番憂慮され、ついで 4)千里型文化の、ことに能が危ぶまれる。

大阪の都市格は京阪神の中で一番低い。その都市格を定めるのは次の3条件を満たしているかどうかに因ることが大きい。すなわち、1)文化のストック、2)景観の文化性、3)発信する情報である。大阪はこれらの3条件で京都、神戸に後れをとっているが故に都市格を低めている。どうしていけばいいのか、一つは船場型文化の芸能を守り、千里型文化の学術研究機能性を強めることだ。

大阪の困難は、大阪のイメージが”タコ焼き吉本タイガース”に集約されたことにも負うている。あまりに吉本情報に特化し、猥雑な事態の発信が多すぎたのである。1960年代以降に社会化された”ど根性”や”がめつい”や”ど派手”という大阪観を払拭するために、この都市の良さを発信していく必要がある。そのとき鮮明になってきたのが<帝塚山派文学>の見忘れられていた存在である。大阪が目指すべきは、”がめつい都市”から”含羞の都市”への動きである。

詳細は[こちら]をご覧ください。

船場型文化の衰退と帝塚山文学への希望

大阪の人口は1955年(昭和30年)に462万人の人口が1970年には762万人へ、15年で300万人増加した。1975年以降、漸増しつつこの30年間は強含みの横這い、2010年(平成22年)の886万人をピークに2015年は883万人と減少に転じた。大阪は最盛期を過ぎ、長期的に見ると衰退期に入った。高齢人口の増加と生産年齢人口の急減が大阪の衰退に拍車をかけている。

1960年代以降の社会的人口増が”異邦人”的大阪人を大量に生み出していくにつれ、大阪の風俗・習慣がしだいに見失われていった。ことに伝統的大阪らしさを伝えた職住一体の船場が業務ビジネスゾーンのビル街(町屋からビルへ:人が住まなくなった)になるにつれて、大阪の変わり方は顕著になっていった。

都市のグレード(都市格)は、その都市の現代に伝統が共存しているかいないかで決まる。大阪の伝統芸能を衰弱させたら大阪の都市格は低下する。大阪の文化全体を見渡すと、次の文化類型がある。

1)宝塚型文化(都市的華麗)ー宝塚歌劇、OSK、ミュージカル、現代演劇など。

2)河内型文化(土着的庶民性)ー漫才、上方落語、浪曲、講談、マジックなど。

3)船場型文化(伝統的大阪らしさ)ー文楽、上方歌舞伎、上方舞、地歌など。

4)千里型文化(学術研究機能性)ー能、狂言、四天王舞楽など。

これらの4類型の将来を予測すると、大阪の都市格に最も影響を及ぼす 3)船場型文化に対応する伝統芸能の存続が一番憂慮され、ついで 4)千里型文化の、ことに能が危ぶまれる。

大阪の都市格は京阪神の中で一番低い。その都市格を定めるのは次の3条件を満たしているかどうかに因ることが大きい。すなわち、1)文化のストック、2)景観の文化性、3)発信する情報である。大阪はこれらの3条件で京都、神戸に後れをとっているが故に都市格を低めている。どうしていけばいいのか、一つは船場型文化の芸能を守り、千里型文化の学術研究機能性を強めることだ。

大阪の困難は、大阪のイメージが”タコ焼き吉本タイガース”に集約されたことにも負うている。あまりに吉本情報に特化し、猥雑な事態の発信が多すぎたのである。1960年代以降に社会化された”ど根性”や”がめつい”や”ど派手”という大阪観を払拭するために、この都市の良さを発信していく必要がある。そのとき鮮明になってきたのが<帝塚山派文学>の見忘れられていた存在である。大阪が目指すべきは、”がめつい都市”から”含羞の都市”への動きである。

詳細は[こちら]をご覧ください。