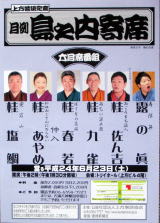

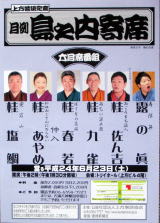

23日、トリイホールで開催された「島之内寄席 六月席」へ行きました。客席はほぼ満席でした。

14時から16時45分まで上方落語を楽しみました。演者は、露の 眞(寿限無)、新人賞候補の桂 佐ん吉(おごもち盗人)、桂 九雀(雨乞い源兵衛)、桂

14時から16時45分まで上方落語を楽しみました。演者は、露の 眞(寿限無)、新人賞候補の桂 佐ん吉(おごもち盗人)、桂 九雀(雨乞い源兵衛)、桂

春若(はてなの茶碗)、仲入、桂 あやめ(私はおじさんにならない)、桂 塩鯛(愛宕山)でした。眞と佐ん吉はまあまあと言ったところです。演者それぞれが持ち味を出して良かったです。この日の評価は「満足」です。

14時から16時45分まで上方落語を楽しみました。演者は、露の 眞(寿限無)、新人賞候補の桂 佐ん吉(おごもち盗人)、桂 九雀(雨乞い源兵衛)、桂

14時から16時45分まで上方落語を楽しみました。演者は、露の 眞(寿限無)、新人賞候補の桂 佐ん吉(おごもち盗人)、桂 九雀(雨乞い源兵衛)、桂春若(はてなの茶碗)、仲入、桂 あやめ(私はおじさんにならない)、桂 塩鯛(愛宕山)でした。眞と佐ん吉はまあまあと言ったところです。演者それぞれが持ち味を出して良かったです。この日の評価は「満足」です。