YBR125購入のきっかけになったのは、当時すでに世界中でオーナー達が情報交換を盛んに行ってて、

中でもパーツカタログ(部品リスト)やサービスマニュアル(整備要領書)のファイルを有志が上げていたの

が決めてになってた。

自分で整備できる資料があれば少々年式や型式、生産国や言語が違ってても貴重なデータとして重宝する。

久しぶりにウクライナの「ybrclub.com」を覗きこむが、なにせ言語がロシア語記述なので簡体中国語の

ように漢字の雰囲気で想像する事ができないw

それでもpdfファイルの在り処くらいはリンク先のURL記述でどうにかたどり着ける。

画像なんか踏むと面白い改造やその国独自販売のアクセサリーなども見られて、正式に発売されてる国々

を羨ましく思う。

本家ヤマハに属する日本国内でもYBRclubのような総合コミュニティサイトでもあればと思う反面、個人

個人がそれぞれのブログで特色を織り成してるから無くても不自由しないか?って思う感じでもある。

ybrclub.comの写真を観る限り、キャンプオフ会も開かれてるようで楽しそうだなぁ・・・

なんで1元13円の時に買わなかったのか?と後悔しても今更しかたがない重量物の

購入話。

実は先日、YBR125用の品々が届いた。

放り投げられても平気そうな硬い物ばかりで構成したから、検品無しの最安値コースで

気長に待ってみたけど、発注から11日くらいで到着したので予想外に早かった。

さて、みなさんが気にする送料は…

総重量7.1㎏

中国国内送料:183円と163円

国際郵便(EMS):6190円

実際品物の値段よりも送料が高い。w

中国国内の送料を圧縮する方法は、代行会社の現地事務所近隣の地域に出品者を

絞り、さらに複数点の品物を同一出品者でまとめるのがコツなので今回は2店に絞った。

で、到着した荷姿は予想を上回る大雑把。

ズタ袋とテープ巻。W

いい感じに箱が潰れてるよ・・・(´Д⊂

小物類は箱にまとめられていて、一応は緩衝材で保護した形跡は見られたものの、

中の小箱はみごとにひしゃげていたから遠慮無く放り投げたなw

でも硬い物ばかりで大丈夫なのだ。

小物の中でちょっと重そうな物を測ってみた。

クラッチアッシー。

探してもクラッチスプリング単体が出品されておらず、面倒だからクラッチ板一式にまと

まられたアッシーで注文したのでいつかは役立つだろうけど、俺のYBRはまだ大丈夫だ。

45元 665g

なお、今回は純正同等の4枚クラッチだけど、インナークラッチのみで5枚化できる物

を後日発見して凹んだ。

55元・・・ちぇ! id=15614789024

消耗品のスプロケットも測ってみる。

F15T、R47T セットで25元 合計約1㎏ (純正はF14T、R45T)

このギア比だと市販のチェーン428-120リンクがそのまま使えて便利そうだし、1速~

3速のワイドレシオ化も狙いたいので試しに買ってみた。

これはSRZ150やSRV150等の純正部品構成でYBR125にも流用可能。

しかもヤフオクなどでは出品されて居ない。

中身の品質は明らかに純正品質で模造品ではないから当たりだなw

社外品も探してたけれど残念ながら出品者が消えてるので売り切って店仕舞いしたようだ。

最後に今回の目玉である大踏板付キャリヤ。

普通のキャリヤに大踏板と呼ばれる大型タンデムステップ板兼荷物置きが付けられる

構造で重い。

138.9元 キャリヤ総重量4.1㎏ (本体1.8kg 大踏板2.3kg)

他のごついキャリヤを約2kg~3kgと予想すれば注文の時に送料の参考になるだろう。

この他数点あるが省略。

5点で約5,300円、送料込みで総額約11,900円の買い物ではあったが、クラッチ

アッシーだけで送料を相殺できたので満足だ。

クラッチ関係は国内で単品注文したらこの値段では収まらない。

しかし、重量物の送料はバカにできないので今後は気軽にカートへ放り込むのを控えよう。

なお、チェーンを注文しなかった理由は重い割に品質が国産より劣り、無駄な送料になる

からである。

ドライブチェーンは日本国内の“ブツ太郎”で通販入手した方が結局お得だと思う。

副題【YBR125Fi解体新書】w

先日のプチツーに参加いただいたFi氏のおかげで謎だったフューエルインジェクションモデル・YBR125Fiの

特徴がやっとわかったので書いてみるよ。

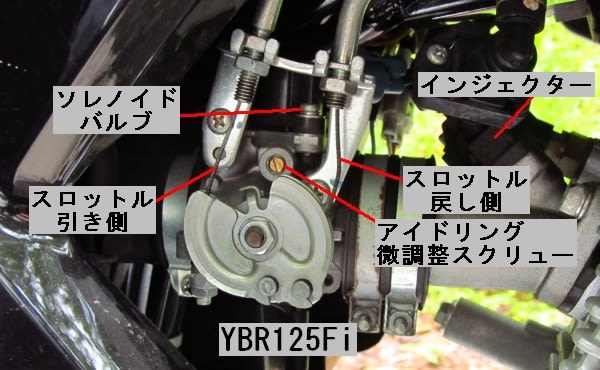

まずは一番の特徴であるFi(フューエルインジェクション)周辺。

キャブレターの相当する部分はこんな感じの機構で、燃料タンクのガソリンポンプ、制御用のECU等、キャブ車に

は無い部品で構成されている。

ソレノイドバルブの目的はたぶん冷間始動時のアイドリングアップ用だと思う。

冬季の始動および始動直後の安定性、発進から暖気までの安定性はFiのこうした機構によるところが大きい。

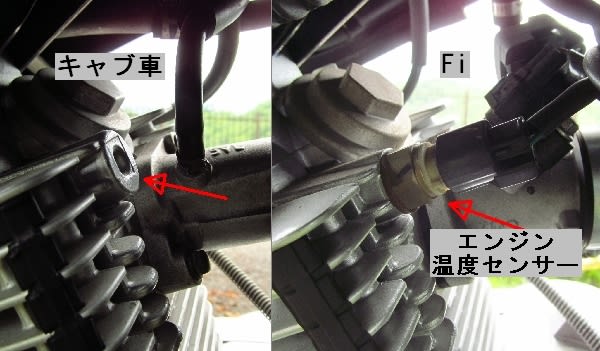

じゃあどうやって温度とか測ってECUが判断してるの?って事ならシリンダーヘッドに温度センサーが付いてる。

キャブ車YBRには無い物だ。w

ここに穴を開けてセンザー付けて温度表示したらかっけーかな? 無意味な盆栽はやめておこう・・・

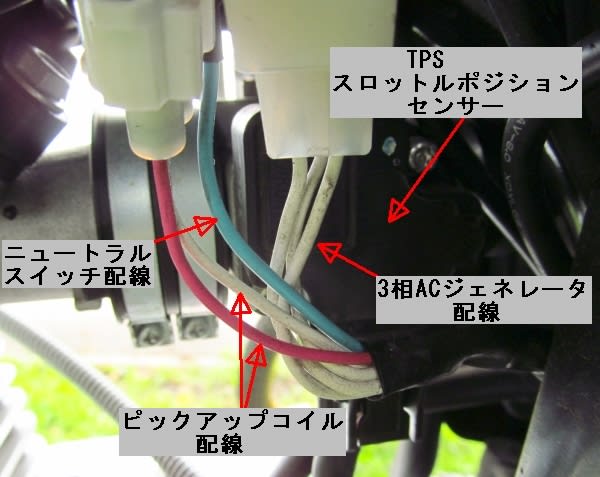

この他にセンサーらしきものはアクセル開度を検出するTPS(スロットルポジションセンサー)と吸気温度と吸気

負圧(流量)を監視するセンサーが一体になったユニットくらいしか見当たらず、排気系にはO2センサーが無い

のでキャブ車と同じAI機構のみで環境対策をしてるようであった。

つまり一応だが他社マフラーへの交換は簡単だけど、ヘッド温度とアクセル開度と吸気関係しか監視していない

単純なECUマッピングだからマフラーに合わせたティーチングが出来ないし、マップ変更は素人では不可能と思っ

たほうがよさそうだ。

EUあたりじゃマップ変更のサブコンピューターキットなんか有るらしいけど、日本国内じゃ金銭的な壁も含めて

手軽な改造ではない。

よってFiモデルのマフラー交換は完全なる盆栽であって、性能アップはあまり望めないだろう・・・と(残念)

ハンドルの右にあるスイッチボックスに注目するとライトスイッチが無い。

完全な常時点灯方式である。(バッテリー上がりとか大丈夫なのか?)

日本国内の法律にマッチした仕様だけど、この部分はYSP独自仕様なのかもしれない。経緯や詳細は不明。

Fiではハンドルロックは左側のみである。

キャブ車は右でも左でもハンドルを切った状態でロックできるが、Fiはできない。

代わりにFi車はロック機構の構造自体が頑丈にできてるのだ。

メインスイッチのロック用ロッドは同じだけど、フレーム側の受けが違う。

ロックがかかってる時に外部から「バールのような?もの」でアクセスがしにくいように囲ってあって、欧州の盗難

事情に合わせて仕様が決定したのだろうと思う。

とにかく頑丈にはできているロック部けど、車体ごと持ち上げられたら対処しようもないなw

通りすがりの秒殺窃盗の対策には効くだろう。

フロントアクスルシャフトに謎のキャップが付いている。 なんだよこれ?w

これはアクスルシャフトのサビ対策なのか転倒時の保護用なのか定かでない。

ゴムキャップなのでスライダーとして役目は無さそうだから、付加価値的な装飾なのかもしれない。

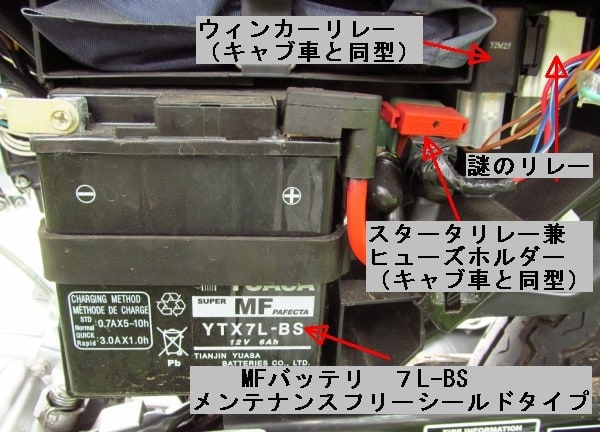

さて、これから紹介するのがインジェクション機構と共に一番の特徴かもしれない。

左サイドカバー内のバッテリー周辺。

バッテリーはMFタイプである!

キャブ車の開放型と比べて補水管理の必要が無く、しかも容量が1A高い6Ahである。

スターターリレーやウィンカーリレーはキャブ車と同じで配線の太さも同じだったから、バッテリーに余裕があると

思って既存の配線経由でシガソケやらグリップヒーターをつなげると、流す電流が大きくなった場合は配線が危ない。

Fiでもこの手の配線は専用にバッテリーやヒューズコネクタへ別配線するのがいいだろう。

Fiにはウィンカーリレーの横に謎の白いリレーが存在してる。

後日「yamaha-ybr-125-electrical-system-wiring」で検索してみたら無印外装の

FI車(2007年モデル)の配線図情報がいくつか見つかった。

K型外装であるYSPモデルと一致してる保証はできないけれどECU関係は実車の構成部品から判断して一致し

てると思われる。

オーナー談によると、謎の白いリレーは車体傾きセンサーと連動して転倒時に燃料ポンプをOFFにして“かぶり”

を防止する機能との事だけど、回路図を見てるとポンプは直接ECUにつながってるので疑問だ。

図を観察してみると謎のリレーはヘッドライト点灯用で、大電流のセルモーターを回してる時だけライトオフにして

バッテリーの負担を軽減するための物に見えた。

YSPモデルオーナーはセルボタンを押した時にヘッドライトが消えるかどうか確認してみれば分かるだろう。

実車をさらに詳しく調べれば分かるけど、オフ会程度の時間では回路まで判明できないからYSPモデルの電装

系修理はYSPへ頼んだ方が早いだろうな。

常時点灯+電気が全ての頼りのFi機構のために容量アップのMFバッテリー搭載なので、これを充電する

ためのジェネレーターとレクチファイヤーレギュレーターもFiモデルは専用設計だ。

ニュートラルスイッチとピックアップコイルの回路や配線関係はキャブ車と同じだけど、発電コイルの方式がキャブ

車では単相交流発電に対して、Fiでは効率アップの三相交流発電である。

当然レクチファイヤーレギュレーターも三相用だ。

つまり、電装系に限って言えばキャブ車とFi車は互いに互換性は無いに等しい。

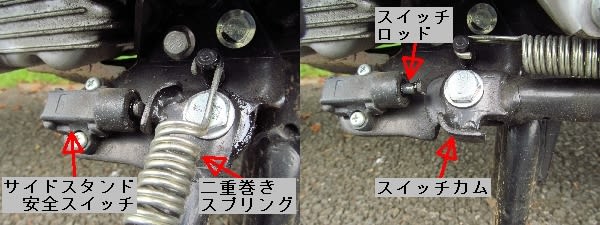

サイドスタンドにも違いがある。

Fiにはサイドスタンドしまい忘れ防止用安全スイッチが有り、これを動作させるためにスタンドの根本にはスイッチ

カムが用意されてた。

つまり、サイドスタンドの修理ではキャブ車の物を流用できない。 YSPモデルはYSPで部品入手を!

サイドスタンドのリターンスプリングは二重巻きになっててキャブ車と違うのも特徴だった。

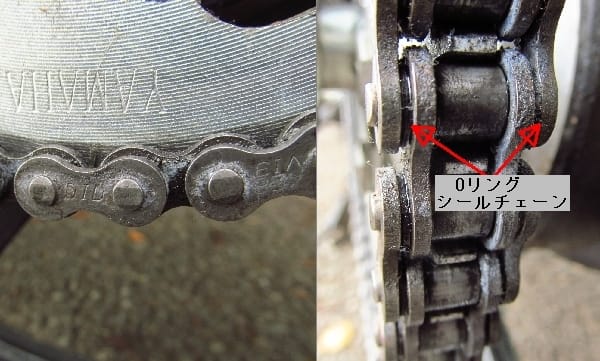

最後にドライブチェーン。

キャブ車がノンシールチェーンであるに対してFiはDIDのOリング・シールチェーンで耐久性が高い。

だがしかし、シールチェーンだからとメンテナンスをサボっていいと言う話でもない。

実際普段からドライルブで注油メンテしたらしい当機を、手持ちのルブでメンテしたらメンテ前に5回転に届かなか

った空転が5回転半回るようになって、注油管理の大切さをオーナーともども実感したしだいである。

とまあ、色々な特徴と言うか差と言うか、キャブ車にないFiモデルの概要であった。

こりゃYSPモデルの修理や部品調達は完全にYSP頼みだと思う。

うっかり他所でYSPモデルの中古でも入手したら、近所のYSPが相手をしてくれないと並行輸入のキャブ車以上

に苦労するかもしれない。

タオバオでもFi車独自の純正部品は出品されて居ない。

ただし、メンテも修理も全てお店まかせ!って人ならYSPモデルのYBR125Fiはキャブ車より値段が高く

てもお買い得な内容だと思うよ。

特に電装系の違いはキャブ車を改造してFiと同様にするには、値段差以上の出費と労力を強いられるのは明白

である。

チェーンの種類も含めて値段の差は確実に反映されてると感じた。

YBR125に使える数多くの部品が揃う魅惑のサイト「タオパオ」へ輸入代行業社を通じて発注して

たけれど、今日帰宅したら届いてた。

今回は軽量物を中心に補修部品やら盆栽用まで色々。

出品者を代行業者の現地事務所がある上海に近隣した地域に限定し、2件に絞ってまとめたおかげ

注文から10日で届いた。

検品した結果致命的な問題は無かったけれど、それじゃネタにならないからいくつか公開してみようかと

思う。

まずは感心した物。

ゴムの劣化でひび割れが発生する可能が高く、問題になりそうなので予備品として購入したのがエアー

クリーナーボックスとキャブレター間のコネクティングチューブ。

俺のYBRは2007年式無印なのでVMキャブ用のチューブを選ぶ必要がある。

左は以前劣化してて取り外したチューブで右が今回来た物だ。

2007年式は5VLという型式が付与された部品なはずが、来たのは2D0で、まさか違う部品と寸法なの

かと焦ったけれど比較したら問題なしw

見た目、ゴムの質が向上してるようにも見えるけど、こればかりは実際に付けて屋外の環境下で数年観察

しなければ分からないから、まあこれでヨシ。

BSキャブ車を中国版VMやPC、PD、PE、PZなどへ変更する予定のオーナーにも朗報だろう。

2D0-E4453-00 20元

次は無印のタンク下部にあるシュラウド。

俺の車体色は青なんだけど盆栽用に黒を入手した。

ワンポイントで青や赤の車体色に黒のシュラウドを付けると印象がかなり変わるからお手軽盆栽だw

「YANAHA」キタ━━━━(゜∀゜)━━━━!!!!

我が目を疑ったが良く見ると単に製造不良である。

な~んだ・・・・ってわけにもいかない目立つ場所だな・・・

いちいちこんなので返品・交換手続きしてたら体力と時間が勿体無いので、あとでマスキングテープと

手持ちのシルバー塗料で修正しておこう。

どうせ40元だしぃ~~w

次が今回のメイングッズであるウィンドスクリーン。

出品ページの写真ではGIVIのマークがあったけれど、どうせ模造品が来ると期待してたら無地の物が

やってきた。

この方が希望に沿うので嬉しい誤算w(ネタ的にはGIVIマークが欲しかったけど)

透明の他にスモークなど3種類選べる。

タオバオ id=8709802064

35元なので割れたり深いキズを付けた時の予備のために2枚ゲットしたけど、重量は固定金具を含めて

1枚360gしかない。

日本国内で同一の物を買うと某社で9800円もするから、輸入のための送料を十分相殺できる買い物

である。

今回はいろいろ買って総重量3.1kg・送料は約4800円であった。

利用業者はYBR乗りの間では割りと有名な「チャイナマート」。

ここは母体が中国での工業用樹脂製品を扱う日本の会社・エイト工業が取引のノウハウを生かして始め

た「グッズエイト」がはじまりで、その後に専用サイト立ち上げと同時に「TAOBUY」と改名したものの、向

こうの規約によって改名されられて現在にいたるとの事。

まあ手数料や為替レートで若干上乗せされるが取引対応が非常に円滑で明朗会計。

一方、重量物を数点ほど某「NT」と名乗る業者に頼んでみたが、上記と同日に発注したにもかかわらず未だ

に経過も連絡も見積もりも来ない梨のつぶてなのでキャンセルした。

“ニッチ”市場ではあるが“貿易”に関して業者が違うとこうも対応に違いがあるのかと思った出来事である。

みなさんには取引額の大小であれ、円滑で安心して購入できる代行業者を選ぶべきだと進言する。

送料や手数料なんか相殺するような物を幾つか入れておけば案外よい買い物が出来ると思うよ。

もちろん地雷を踏んでも泣かない強い精神力も必要だww

VM26キャブは飽きたw

てゆうか、楽に走るようになって気を抜くと簡単に危ない速度に達してたりするし、

自制するストレスを感じるようになったので少しの間、純正キャブに戻してマッタリ

としたYBR125の走りに戻ろうとしたけれど、これがまた別の意味でストレスの元に

なるんだよね。

再加速や坂道が辛いんだよなぁ・・・

そこでちょっとモンゴリ・エイプ系改造記事を徘徊しまくって色々なキャブのお勉強をし

てたら面白うそうな謎のキャブが目についた。

盆栽好きなオレだから我慢できずに入手しちゃったよ♪

これじゃわからないって?

YBR125に簡単に付くかどうか不明だし中華VM26のようにまた追加工や工夫を

しなきゃならないかもしれないので、今の時点では謎のままにしておく。

失敗したらお蔵入りで無かった事にするねw

タオバオ検索をしてる時に見かけたYBR125系のためのエンジガードで

気になる物を発見した。

オレはヨーロッパヤマハの純正エンジガードを付けていて、これがタオバオで

よく見かけるごついガードと比べてシンプルで目立たなくて気に入ってるけれど、

今回見つけた物も劣らずよく出来てるように見えた。

出品者の中には実車に取り付けた画像も載せていて、なかなかいい感じである。

あちらの国ではバイクは高級品の部類で転倒して壊すと出費がバカにできないのか

こうしたガード類の種類が豊富である。

その中でもこれはコンパクトにまとめられていて大げさに見えない。

純正ガードを入手した当時、これが発売されてたら買ってたかもしれない。

メッキではなく黒塗装だから転倒してもキズを修復しやすいのも利点かな。

重量物だけど壊れにくいので代理店の輸送コースを安価で簡易的な方法で選べば

総料金を抑える事が出来そうだ。

転倒して色々壊して直す手間暇・費用を考えると、この手のガードはまさに「保険杠」だ。

転倒具合によってはヒザや足首を保護したり挟まれにくくなるしね。

立ちごけ程度なら少しふんばればソフトランディングで車体を無傷にする事も可能だ。

コイツに車載動画用のカメラでも付けたら面白い絵が撮れるかも?と妄想してる内に

欲しくなってきたけど我慢。

すでにオレのYBRにはエンジンガードが付いてるからなぁ・・・

偶然YB125SPのオーナーさんと出会う機会があり、お店ではできない各所の比較を撮影する事ができた。

両車は違いが随所に見られるけれど共通部分もある。

特に気づいた違いや共通部分を抜き出して比較解説をしてみようかと思う。

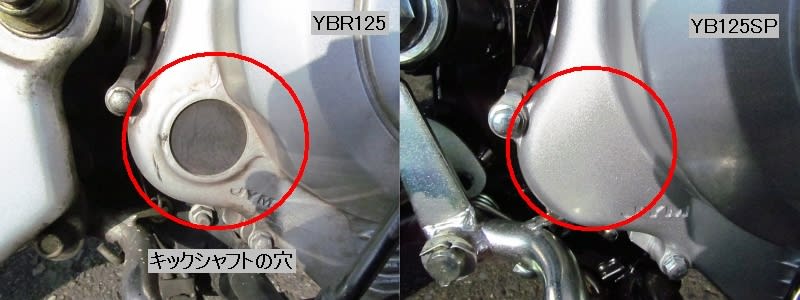

まずはクランクケースの右サイドケース

YBR125系にはキックスターターのシャフトの穴があってプラグで塞がれているので、後付でキックスターターを取り付ける事は簡単だけど、YB125SPの場合はこの穴は排除されている。

よってそのままではキックスタータを後付することは出来ない。

ところが右クランクケースを比較すると両車共に5VLの型式である。

つまり、内部のキック機構取り付け構造は共通のようなので、右サイドケースをYBR用に変更すればキックの取り付けは可能という判断ができる。

タオバオでは幸いにしてYBR用右サイドケースが大量に出品されてる模様だ。w

さて、左側クランクケースは?これはYB125SPのシフトインジケータ機構の関係で互いに違う。

さらに気づいたのが左サイドケースの違い。

YBR125には存在するフライホイール軸へのアクセス窓がYB125SPでは省略されている。

めったに行わないバルブクリアランス確認・調整なので、その時には左サイドケースごと外して行えばいいって考え方なのだろうか?

タイミングマーク用の穴が残されてるのはタイミングライトで進角の確認をしてCDIの動作検査をするためだと思う。

またシフトペダルの形状は同じだけれどメッキの種類が違っていてYB125SPはコストダウンされている。

元々SPはビジネスモデルだから装飾に力を入れる必要ない。

さてシリンダーを見ると型式に違いがあった。

YBR系は今まで5VLだったけれどYB125SP系ではこれらの違いにより新たな型式を付与したのだろう。

よって2013年モデル以降のYBR系もYB125SP同様のエンジン仕様なので1BKに変更されてるかもしれない。

なお、噂の再生産ロットからシリンダー刻印が「YAMAHA 5VL00」となっているモデルも存在し、もしかしたら

金型を更新したのかも知れない。

123ccの表記が無くなった理由は定かでない。

ブレーキに注目すると面白い。

両車共にブレーキパッド、ブレーキシューは共通なのはパーツカタログで比較すると分かるけれど、なんとキャリパーが微妙に違う。

どうやらキャリパー本体の製造元が違うようだ。

性能差は不明だけれど、幸いフォークのアウターチューブとキャリパーサポーターは共通なので両車間の物理的互換性はあるし、YBR250の2PODキャリパを流用・換装も可能。

最後に面白い違いを発見した。

ブレーキペダルの形状とメッキに違いがあるのだ。

YB125SPの方がとにかく太い!///▽///

明らかに太い・強い・たくましいけどメッキがちょっと違う。

ビジバイ的に転倒時でも簡単に曲がったり折れたりしないように強化されてるのだろう。

これに伴い、ペダル形状に合わせてステップアッシーも変わり、ステップ受けの棒形状が変更されてる。

なお、後付でキックスターターを装備した場合、キックアームがペダルに干渉して下ろせないと言う報告があり、

ペダルをYBR用の物に交換するだけで解決するとの事だ。

また、クラッチアッシー裏側に必要なキック用ギアが無いので、これもキック付きのYBR用のプライマリーギア

に交換しなければ、キックキットだけを購入しても付けられない。

つまり、右クランクケースカバー、ブレーキペダル、クラッチ・プライマリーギア(クラッチクラウン)は

交換必須って事なので、よほどキック化しなければ気がすまない事情以外には費用的に魅力はないと思う。

こんな感じで各所に違いが見られて外観以外にもそれぞれの特徴がある事がよく分かった。

YB125SPはまさにビジネスユースのためのモデルとして開発され、輸入販売店の売り文句のようなミニSRとは程遠い仕様かと思う。

これをどうSR風に近づけるかが今後のYB125SPオーナー達の腕の見せ所なのかもしれないけれど、そのまま実用車として使い潰すのもいい。

昔、ビジバイベースのカスタムが流行った時期があったけれど最後はどノーマルに戻したり、いかに純正部品でレストアできるか

競ったりしてるマニアも多い。

出会ったYB125SPのオーナーさんはなにやら壮大なカスタム化を計画されてるようで、今現在では数少ないYB125SP改の話題が今後は

少しずつ増えてくるかと思うけれど、情報は待ってても得られない。

オーナー達が些細な事でもどんどんネタにしてブログなんかで記事にすると互いに助かるだろう。

今回比較できたおかげでYBR125系の情報を使ってYB125SPをカスタムするには限界があると感じた。

エンジンと前後ブレーキ関係が似てると言う以外は別の車種と思った方がいいだろう。

追記:2013年型YBR125

実際に2013年型の「YBR125(無印)」の実車をこの目で見る機会があったので補足するね。

・エンジン型式は1BKでYB125SPと同じになっており、電装系も含めて変更された。

・左スイッチボックスにリモートチョークレバーが追加されたのでYB125SPと同様。

・右のブレーキペダルがYB125SP同様に太い堅牢な形になった。

・特に性能に影響しないがリアスプロケットのメッキ色は虹みたいな金色になった。

・チェーンの製造元が変更になった。

・パッシングスイッチが装備されてる。

・キャブのキャブヒーター取り付け用穴にM8のネジ山が切ってある(YB125SP同様)から

ヒーター後付けが楽になってる。

追記:YBで走り込んだ時の感想→YB125SPの印象 (リンク)

2013年式以降のYBRに関してはYB125SPと共通部分化した部分があるので互いの情報共有はできると思う。

オーナーさん達も広く互いに情報公開共有を行なってくだせれば幸いです。

手元にYBR125の各種ステップやサイドスタンドの違いを比較した資料をまとめた

ものを昔作っておいたのだけど、ネタとしてあまりインパクトが無かったのお蔵入り

してた。

ところがブログ徘徊してたらFIオーナーさんの記事でFIのシフトシャフトの位置が

他と違って少し前方へずれてるとの見解と実画像が紹介されていて、シフトペダル

をシーソー式に変更する事に障害が出るとの事であった。

FIの実車が手元に無いので違いを測定する事ができないため、FIの2007年モデル

のパーツカタログを探しだして比較してみた。

クランクケース関係ではどうやらFIと他のYBR群に違いが見られず、シフトシャフトの

位置は他と同じと思われるけれど、なんとステップ関係で違いは有る事が判明した。

後に実車で確認し、ステップ位置はすべて同一。

まず、以下がお蔵入りしてた比較画像。(追記・2013/9/11)

KGのステップ構造図、Eモデル(2013年~の無印とK、発売10周年記念モデル)

の構造変更に関して図面追加

赤◯の部分は無視してください。(別件の説明のため)

そして手元に有る2007年YBR125のFI仕様・YBR125ED(3D92)EUROPEのパーツカタログからの

抜粋がこちらで、某氏の画像と一致。

YSP仕様のFIにはどうやらサイドスタンドしまい忘れ検出用の安全スイッチが装備されてる模様で、

その位置関係からステップ形状が他と違っていて、結果的にシフトシャフトとの距離関係に違いが

有って10~20mmくらい後退してるのだろうか?

左ステップが上から回り込む形状にもなってて、これが無印のシーソーペダルに干渉する主な原因

だと思う。

よって、ステップアッシーを無印に交換して安全スイッチを除去・バイパスする技でシーソーペダル化は

できるだろう。でも安全スイッチ除去は得策とは言えないなぁ・・・w

一瞬、FIのステップを他に移植すれば少しバックステップ化できるのでは?と妄想を抱いたけれど

10mm程度じゃほとんど違いが出ることもないだろう・・・って事で夢なんかこんなものさw

実は某氏の画像で気づいたのがステップ形状以外にサイドスタンドのリターンスプリング。

FIは二重巻きのスプリングでスタンドの動きが固いはすだ。

これは走行時の振動でサイドスタンドがパタパタ動いてスイッチが誤動作するのを防止するため

に配慮された結果と想像する。

FIは値段が高いだけあって、色々他と違うようだ。

FIオーナーさんのシフトペダルの悩みを解消する簡単な方法はやはり別車種(SR400用など)のシフ

トペダルの流用くらいしか手が無いのかもしれない。

YBR125を購入した人々はおそらく燃料計(ガソリン残量メーター)が付いていて「これは便利そうだ」と

感動した事があるだろう。

そして満タンに給油された状態からいくら走ってもなかなかメーターの針が下がらず、故障してるのか?

不良品をつかんだのか?と不安になったことはないだろうか?

また針が下がってエンプティ位置まで来てから給油してみたら10Lに届かず燃費の良さに驚いたであろう。

同時に「このメーターじゃ当てにならないではないか!」と立腹するオーナーが居るかもしれないw

そこでガソリン残量と表示用のセンサー(燃料位置検出)との関係について紐解いてみようかと思う。

要はネタがこれしか無いんだが・・・

YBRのガソリンタンクには以下の様なセンサーが内部に設置されていて、フロート(浮き)がガソリンの

中をプカプカ浮かんでる。

フロートには腕が付いていて、腕の先にギア機構と抵抗器の摺動子が有り、可変抵抗の動作にて電気的

に燃料計を上下に振らせてるわけだ。

さて、これが実際にタンク内でどんな感じになってるのかを見ると、以下のようになってる。

実は満タンの状態ではセンサーフロートは一番上に上がっているけれど、表面に浮いてるわけではなく沈んだ状態

で位置してるわけで、フロートの最上点までガソリンが下がるまでは抵抗が変化しないので針も動かない。

これが満タン~約150~200km走行まで針が下がらない理由だ。

さて針が下がりは始めて約半分の目盛りよりも下回るあたりから急速に下がり具合が早くなってるだろう。

タンクの形状を見ると分かるようにフレームを避けるために∩の字の構造になってて、消費量に対する油面の高さ

が早く下がるのが理由だ。

ガソリンタンクは立方体ではないので消費量と油面の関係は一定ではないので仕方がない。w

最後に針が一番下を指す付近でガス欠になってリザーブ位置にコックをひねってやり過ごすか、給油をすると約2Lほど

余ってる事に気づく。

リザーブ位置から街までの距離が2L消費の範囲内ならそのまま進んで最初のガススタで給油すれば助かる。

FI仕様のYBRも同様な機構なのでE位置まで来たらさっさと給油するのが得策だ。

4輪でもこんな感じなのだけど設計段階でわざと目盛りと燃料消費量の関係を一定にせず、最後の方は早めに

下がるように表示してるって話を聞いたことがある。

あまり正確に表示すると「まだ大丈夫だ」とか「もう少し行けるだろう」と思ってガススタにたどりつけない事例が出るらしい。

国によっては隣街まで数百キロ無補給地帯なんか存在するから心理的に少し焦らせるようにするのが狙いだ。

キャブ車のバイクのようにリザーブ(予備)機能が無いからなおさらだ。

YBR125に限らずバイクはタンク形状に依存してるので、下がり具合と目盛りの関係を距離などで把握しておけば

焦ることもなく適切な場所で給油できるだろう。

日本国内だと北海道の道々106号線・天塩町~稚内間や本州・四国・九州の山間部くらしか気にする必要はない

だろうけど。w

寒いのでバイクに乗らずに机上の空論。

YBR125のギアシフト機構は以下の構成部品でシフトチェンジされる。

1:シフトカムが回転することで5,6,7のフォークが移動してギアを滑らせて組み合わさったギアになるけれど、

シフトカムは2:セグメントの回転に同調している。

さて、このセグメントの回転位置は1:ストッパーレバーがセグメントの谷にはまることで各ギアの位置に固定される。

矢印の場所がセグメントの山を超え、谷に下るの繰り返しでカチャカチャと位置決めされるってわけだ。

セグメント自体を回転させるのは7:シフトシャフトで、足にかかるシフトレバーはこのシャフトに固定されてる。

ちょっと整理すると以下のような絵になり、赤い箇所はニュートラル位置、青い箇所が1速や2速になる。

ネット上で時々議論されてる2速からニュートラルに勝手にシフトダウンするって現象は、青から赤に位置が

変わるって事で、シフトカムが回転しないと起きないのだが自分勝手に回らない様にセグメントとストッパー

レバーがあるのに、いったいどうしたら勝手に変わるのか想像してみた。

もしかしたら2:スプリングの引きの強さが若干弱いんじゃないのか?

メーカーはバカでは無いので簡単に変わるよう仕様になってないはずだけれど、まあ実際どうなのかは謎だ。

このスプリングの注目してエンジン内の実装状態を見ると以下の画像の感じである。

実はこの位置の設計は非常にありがたい。

経年劣化すると極まれにこのスプリングが折れてしまって、シフト操作をしてもギアチェンジを行う事ができなく

なるけれど、この位置なら折れた破片が落下しても下方にはギア類が無いので、噛みこんで破壊する可能性

が低い。

また、クラッチユニットを外す事なく修理できる利点があり汎用スプリングで応急修理も可能である。

実はオレも別車種でスプリング折れの経験があって苦労したから、YBRの保守用に買い置きしておいた物がある。

部品を整理してたら目に止まったので、ついでに寸法を測ってみた。

この寸法はどんな意味をもたらすのか?

先ほどの説明の中でセグメントの位置決めをするにあたり、スプリングの引きの強さが足りないならば勝手に

カムが回る可能性があると想像してたわけで、流用できそうな少し強いスプリングに置き換えれば自然シフト

を防ぐ事が可能なのではないか?と思った。

バイク用品店で物色したところ、スリップオンマフラーの固定スプリングとかATスクーターのクラッチスプリン

グとか色々と少し強そうな物をいくつか見かけたけど・・・まあ、机上の空論なので実際に換えて解決するか

どうかはわからない。

また、ヤマハの部品検索で他車種の物をちょっと調べたけれど、引きスプリング構造の車種はあまり無くて

代替品は今のところは見つかってない。

って事で、スプリングがへたったり折れたりした時にはとりあえず純正品を入手する手立ては確保したほうが

よさそうだ、

5VLで始まる部品番号は日本ヤマハから供給されていない関係で、YSP輸入モデルのFI以外の場合は

店に相談かタオバオで購入(輸入)だろう。

だが、昨今の国際事情を考慮するといつまでも中国から簡単に輸入できるとは限らない。

そこでYBRと同型のエンジンを搭載したXTZ125やTT-R125系など、プレスト扱いの正規輸入車の部品

で対応すれば解決かと思う。

TT-R125 2001年 から TT-R125LW 2003年まで共通の部品番号

5AP-18337-00 SPRING 84円

強化できるスプリングを探して来るもヨシ、クラッチ交換のついでに純正交換するもヨシ、色々保守できる

選択肢があるのはいいことだ。

最後に俺のYBRは実に良い子で自分勝手にシフトチェンジしないので、保守用に買い置きしたスプリングの

出番はいつになるかまったく予想できない。w

雪の日の休日はやる事がないと、なんとなくあれこれ考えが浮かぶ。

普段はまったく浮かばないのに・・・

時々YBR125の話題で

・ニュートラルが入りにくい

・勝手にシフトダウンする

・ローからセカンドに入れた時にニュートラルに戻ってしまう

などの話を目にしたりするけれど、俺のはまったくその兆候が出ない。

ただし、別のバイクで似たような事は起きた経験があったのでそのことに触れてお

こう。

シフトペダルとステップの距離がわりと短い間隔の車種で起きたのだけど、

原因は靴の大きさや形状が合っていなくてシフトがやりにくく、また無意識につま先

を下げてしまった時(坂道のぼりで前のめりな姿勢で踏ん張ったり)などに起きた。

改善方法は

・気を付ける

・つま先の薄い靴で乗る

・前のめりに乗らない、ふんばらない

・ペダルの角度を変える

・ペダルを変更して間隔を広くする

そこで、YBR125のノーマルのペダルの長さを計ってみた。

自分の靴の土踏まずやカカトの引っかかりから先端までの距離やシフト位置の関係

から見ると、たしかにYBRはちょっと狭いと思う。

幸い、後の踏み台も兼用してシフトしてるので、つま先かき上げによるシフトアップ

は行っていない関係でこれでも不便とは思わないけれど、つま先かき上げ式の人

にはやりにくいだろう。

足の大きさも関係してくるのでなおさら個人差も出る。

角度はスプラインシャフトの溝の関係でほぼ3種類程度しか変えられないのがリンク

式ではない直接マウント式の弱点だけど、距離は他車種のペダルを流用するこ

とでどうにかなる場合がある。

オフ車でレースをやる人などは勝ちたいがゆえに、ペダルを自分に合わせて変えて

シフトミスを改善してるのを見かける。

YBRではどんな車種のペダルが流用可能なのかちょっとネットで探してみた。

これはSR400(3型以降~最新までの直接マウント式)のシフトペダルである。

某掲示板で実際に付けた方が画像を公開してたので、せっかくだから転載させて

もらいました。

純正と比較して若干だけど長くなってるのがわかる。

足をくぐらせる時に楽になるかな?

公開してくれた方に感謝します。

興味のある人は流用にチャレンジしてみてはいかがかな?

ヤフオクでも500円くらいの出品も見受けられるし、他車種も調べるともっといいもの

が見つかるかもしれない。

物によっては外食を1食控えれば試せる改造かと思う。

ヤマハの部品検索を見るとSR400/500は長い期間売り続けているので、全部を

調べるのは大変だけどおおむね新品で3500円くらいだ。

また、KDX125用のペダルを流用する例もあるらしいけれど、あまりシャフトに深く

差し込むと曲がり部分がスプロケットカバーに干渉して大きなキズや動きの妨げに

なるそうで、確認しながら取り付け加減を調整する必要があるそうです。

乗れば必ず操作する部分なので、これで上手くシフトチェンジが楽になれば安いもの

だと思う。

YBR125系にかぎらず、YB125ZやYB125SPでも構造は同じだ。

どうせ安い車体なんだからどんどん自分向けにカスタムしよう。

暇さえあればYBR125用部品をタオバオや“チャイナマート(旧グッズエイト)”で検索しまくる。

キャブ改造後、スプロケットはノーマルでは加速しすぎと感じたのでスプロケットを 前15T 後46T

の組み合わせでいったんは落ち着いたけれど、もう少し加速寄りにしてみたい。

微妙なサジ加減なんだけど・・・

・前14T(純正) 後43T(改装) または

・前15T(改装) 後47T(改装)

色々調べたらなんとYB125SPの純正が 前14T 後43Tの組み合わせなんだね。

入手が楽でいいや♪ って思う反面、気になるのがこの組み合わせではスイングアーム根元のチェ

ーンスライダーとの干渉具合が増してしまう事。

ロスになるしなぁ・・・

ギア比が今と近似値になる 前15T 後47T(もうちょっと加速寄り) の組み合わせを探ってたら、

これもまたSR/SRV/SRZ150の純正のギア比だという事が分った。

これならチェーンスライダーとの干渉も問題ない。

が、しかし、チェーンの長さがYBR純正の118リンクじゃ足りない可能性がある。

120リンクあれば大丈夫だろう・・・・?120リンクなら市販のチェーンに設定があって切る必要

が無いので都合がいい。

丁度チェーンも在庫保有してて、そろそろ交換しようか思ってたところなので 前15T 後47T

+ 428-120リンクはいい塩梅だ。

さて検索用語

・「SRZ150 链轮」や「SR 150 套链」 これでスプロケ関係が出てくる。

ついでに消耗品の回り止めワッシャとか

・「YBR125 链轮锁片」 いい感じで欲しいものが現れた。

目を引いたのが出品者xinfengmotoの社外品スプロケセット。

ほらね、YBRとSRシリーズは共通でしょw

しかも「超耐磨精品(超寿命)」っていかにも“アレ”な感じのうたい文句の他に「日本技術」の表示w

SQNY並の怪しさがたまらん!

どうせ純正を頼んでもあやしい仕上がりの謎部品が来る可能性があるなら、思い切ってこうした社

外品で遊んでみるのも醍醐味だろう。

経験的に純正品とうたう物よりも最初から社外品として堂々と出品された物の方が品質が良かったから

なぁ・・・

チェーン(SR150系の仕様によりたぶん120リンクより長い)も付いてて49元(約900円)ならお得でい

いかw 他にも前回買い忘れた品々があるから送料も相殺されるだろう。

さて、出来れば輸入代理店の現地事務所・上海か周辺の出品地の方が現地送料(出品者→上海事務所)

や納期の点で有利になるので、俺は以下のように地図を見て出品者の絞り込みをしてる。

←でかい絵のリンク

←でかい絵のリンク

オレンジ色の範囲くらいが第一候補の出品地。

ピンク色の範囲が第二候補って感じで絞り込みが楽になる。

広大な中国全土を対象にすると現地送料や納期でえらいことになる場合もあるので、地理的な条件も

大事だ。

また、出きるだけ同一出品者にまとめる工夫もする。

2月1日から中国の春節(旧正月)になるので、注文は早めにしないと問題が起きそうだからさっさと

リストを作成しておこう。

掃除ついでに在庫のYBR125部品群の中で基本消耗品や転倒時の重要交換部品などの重量を測って

みた。

以下が大体の重量。

・Fスプロケ 130g

・Rスプロケ 880g

・チェーン 250g

・Fブレーキパッド 150g

・クラッチケーブル 265g

・メーターケーブル 210g

・クラッチレバー 75g

・ブレーキレバー 75g

・ウィンカー1個 100g

・ステップゴム2個 220g

計:2355g

さて、これに梱包箱を仮に500g足して合計2855gの重量だ。

某タオバオ取引代行会社経由でのEMS送料を算出すると「おまかせプラン」による4.5割引適応で

3,367円ってEMS送料が算出された。

これにさらに中国国内の送料が加わるから、ざっと見積もって4,000円弱は部品代の他にかかってしまう。

さて、この送料4,000円を高いと思うか安いと思うか?

自分で飛行機に乗って買いつけに行ってたら運賃はもっとかかる。

この手の買い物は小型軽量かつ国内入手なら高いが現地価格なら安いものを選ぶと、差額で送料なんか

あっと言う間に相殺されてしまう。

代表例がスプロケ類とブレーキパッドだ。

複数同時購入しておくと消耗品として保管してても惜しくない。

余談だが「メーターアッシー」の重量は約1000gらしくてこれを足すといっきに送料分がかすむくらいに

お得感が増すだろう。

コイツは国内で正規入手できたとしても高いのだ。

ただし、単品とか少量ならヤフオク等を利用したほうが結果的に安いし早いし取引のやり取りも面倒じゃない。

為替の変動で人民元の相場が円換算でちょっと高くなった。

もっと安い時期に買っておけばよかったと思う品々があるので、どのタイミングで買おうか悩むなあ。w

SR400チックな容姿のYB125SPの発売でだんだんYBRと志向性が違う購買層

も現れて面白い時代になったなあ。

ところで、なんでヤマハはSR125の名前を使わなかったのだろう?と思うでしょう。

昔、こんなの出してたんですよ。 SR125

どうみても先輩のSR400/500とかけ離れたシルエットですね。

いわゆるジャメリカンタイプです。

系統の違うタイプに類似名を付ける風習がヤマハにはあったみたいです。

ところで現代のジャメリカンタイプって言ったらYBR125SP(カスタム)でしょうね。

もう生産してないんだっけ?(最新情報わかんない)

日本国内にも何台か入っていてオーナーさんの詳しいブログもあるくらい、一部のファンにはたまら

ない存在だ。

だけど・・・・こちらもYBR125SPなんですよ。

YBR125シリーズの10周年記念モデルで“SP”のロゴもちゃんとあるわけで・・・・

この2013年版10周年記念モデルがついに日本国内に上陸して販売され始めて、検索で

「YBR125SP」と打てば出るようになったけれど、画像検索するとカオス状態w

二種類のYBR125SPと、なにをどう間違ったかYB125SPまで混在してるではないか?

ヤマハも罪つくりで、類似型式名を使うもんだからこれからいろいろと弊害も起きそうです。

掲示板とか質問サイトで

Q「YBR125SP乗ってます。 壊しました。助けて!」

A「部品買え!店で直せ!」

Q「え?絶版なんっすけど?」

A「バッキャロー!発売したばかりじゃねーか!?」

Q「(´;ω;`)ウッ… 実はアメリカンタイプのほうのSPでして・・・」

A「知るかヴォケ!(゜Д゜#) 」

なんて事はまあ起きないだろう・・・・いやこれからは起きそうw

ヤマハさん、どうも昔から似ていない系統のバイクに似たような名前をつけるのが好きなようで・・・

企画さん、営業さんたち、サイコロでも振って決めてるの?