《『書道全集 中国篇』を通読して 要約篇その10中国10-b》

15中国10 宋Ⅰ続きの要約を掲載する。

徽宗と中国の文化 外山軍治

外山軍治の「徽宗と中国の文化」は、外山軍治『中国の書と人』(創文社、1971年、116頁~137頁)に再録されている。ただ若干、章立てが異なり、「徽宗と中国文化」

一、徽宗と蔡京

二、帝王の奢侈と文化興隆

三、徽宗の文化をつぐもの

となっている。

宋の徽宗ほど皮肉な運命にもてあそばれた帝王もあまり例がない。北宋の第8代の皇帝として、25年間、現世の幸福という幸福を独占したような生活を享楽していたが、靖康2年(1127)、金軍に捕えられ、拉致され、抑留生活を数年送り、帰国の望みも空しく、ついに異境の土と化した。それまでの幸福に比して、晩年はあまりにも悲惨であった。

しかしその不幸の根源は、燕雲の地を遼から奪回するために金軍の武力を利用しようと企て、かえって遼を亡して意気軒昻たる金軍の強襲をうけたことにあると外山はみている。

それは政治に無関心だった徽宗皇帝が一生のうちで初めて示した政治的野望であったが、それが徽宗の身の破滅と、北宋の覆滅とをひき起こした。いわばそれは自業自得ともいうべきもので、徽宗は皇帝としては失格者であった。それだからといって、文化史上における徽宗の功績は少しも輝きを減ずるものではないと外山は評価している。

さて、その徽宗は皇帝としてはどのように歴史上登場したかについてまず略述しておこう。

徽宗は第6代の皇帝神宗の第11子に生れ、元来帝位に即くべく予定されていた人ではなかった。

兄にあたる第7代の皇帝哲宗(1085-1100)が崩じ、これを嗣ぐべき子がなかったので、父帝神宗の皇后の推薦で帝位に即いた。即位後1年余りは、向(しょう)太后の摂政のもとにあっておとなしくしていた。太后は哲宗時代の旧法党と新法党とを調停するために、両党の政治家をまじえて挙用した。しかし太后が崩じると、徽宗は父帝神宗の熙寧時代を崇ぶという意味で崇寧と改元し、新法を採用した。この時宰相として抜擢されたのが、蔡京(さいけい、1047―1126)である。

蔡京は興化仙遊(福建省)の人で、神宗の熙寧3年(1070)に進士に合格した。熙寧、元豊時代は神宗が王安石(1021-1086)を信頼して新法を断行した時代であったが、この間蔡京は新法を遵奉していた。

ところが神宗が崩じて哲宗が即位し、元祐年間(1086-1094)に司馬光(1019-1086)らを用いて旧法を復活する。知開封府の官にあった蔡京は、わずかに5日間で要領よく新法をやめてしまって、司馬光を喜ばせたという。政府当局の政策にしたがって、その身の栄進をはかるのは当時の官界一般の気風であったから、蔡京一人を攻撃するにもあたらないが、それにしても、その立ちまわりはあざやかであった。

そして徽宗親政の時代にはもはや旧法をすてて、新法の遵奉者として徽宗の見出しにあずかった。徽宗は政治の方面では、人物を鑑別する力もなく、全く凡庸な性であったらしいが、その反面文化人としてはすばらしい天分に恵まれ、詩文ともによく書画もなかなかの上手で、しかも帝王らしくその趣味は広く文化の各域にわたっていた。

蔡京もまた文化人としてすぐれた才能を有し、とくにその書は弟の蔡卞(さいべん、1058-1117)とともに、能書の名をほしいままにするほどの人物である。ことに徽宗が21歳の青年天子であったのに比して、蔡京はすでに56歳で、世の中の表裏を知りつくした年輩であった。生来、立ちまわりの巧みな蔡京は徽宗の好むところを察して、好きなようにしむけていったから、徽宗は蔡京が気に入ってこれを寵任した。

崇寧元年(1102)に宰相に起用されてから、蔡京は前後16年近く宰相の地位を保ちえた。

蔡京は旧法党の勢力挽回を恐れ、元祐年間に政局を担当した司馬光らを元祐党籍に入れ、その子孫が栄進の機会をえることを防ぎ、名実ともに新法党の首領たる貫禄を示した。

ところで、蔡京が『易経』にみえる「豊亨豫大」ということばを標語として、これを徽宗にすすめたことは有名である。これは余裕のある、鷹揚な政治、生活をするのがよいという主義である。熙寧以来の革新政治は、政府の収入増加を目的としたものであったが、徽宗時代、政府には5000万貫の余剰金があった。蔡京は徽宗にそれを思う存分に使って、豊かな生活をするようにすすめ、その後の財政の補充については政府の収入を増加させる方針をとった。

これは徽宗が宰相として蔡京を必要とした理由の一半ではあるがすべてではない。他の一半は蔡京が徽宗の趣味のよき理解者であり、しかもその道の器量人であったからである。趣味の人である徽宗は何よりも書画や古器物の鑑賞をともにする人物、つまり遊び相手を必要としたが、蔡京はそれには絶好の人物であった。

さて徽宗のかいた書画に蔡京が題字や跋語をかいていることも決して珍しくない。ことに大観2年(1108)につくられた「大観聖作碑」は徽宗皇帝の御製正書の碑文の上に、臣下である蔡京が行書で堂々と題額をかいている(図117)。これは歴代を通じてその例を見ない破格のことであったが、そこには君臣上下のへだてなく、趣味を同じくする者の、血の通った温かい交わりがあるのみであると外山はみている。

蔡京が徽宗からうけた比類ない恩寵は、このような関係を知ることなしには理解できないとする。つまり徽宗が帝王としての奢侈を行い、風流天子として趣味の生活を送ることができたのは、一つには蔡京との間の、君臣水魚の交わりにおうところが多かった。それがまた当代の文化興隆の機運をうながす原動力となったとみる。

徽宗の奢侈の無軌道ぶりを非難する際に、江南の奇木珍石を船で都へ輸送させた花石綱や、宮殿や徽宗の尊崇した道観の建造、また都城の東北部における万歳山(艮嶽[こんがく])の造営がよく取り上げられる。これらの行為は民衆の生活をふみにじったものとして、後世の不評を買った。ただ、これらの贅沢もその時代の建築や造園の技術の向上に寄与した一面をもっていると外山は指摘し、このような気分のうちにこそ、徽宗の文化が華やかな色彩をみせているのであり、これが内省的だが陰鬱だと評せられる宋代の文化に加えられた、華麗な一刷でもあったという。

そこで、外山は徽宗の奢侈の一翼が美術工芸品の蒐集にむけられていたことについて考えている。徽宗は早くから、全国から書画をはじめ古器物の逸品を蒐集した。崇寧3年(1104)に創設した書画学博士は、内府に収められた書画の鑑識にあたったというが、このような専門家による鑑識は、書画や工芸美術品に対する批判精神の興隆を促すこととなった。その一つの現われを、書画鑑賞の学問や金石学の研究においてみる。それらは必ずしも徽宗の時代に始められたものではなく、その先駆は北宋中期にあるが、一段とこれを発展させ、あるいは集大成したのが徽宗の時代である。

金石学についていえば、仁宗時代に欧陽脩(1007-1072)が、金文および石刻の拓本の蒐集につとめた結果、嘉祐8年(1063)、その拓本に解説を加え、「集古録跋尾十巻」(図5-7)を著わした。中国で、金石学が学問的な基礎を与えられたのはこれがはじめてであった。

その後、欧陽脩の末子欧陽棐(1047-1113)、劉敞(りゅうしょう、1019-1068)、呂大臨(11世紀後半の人)にうけつがれた。こうした金石学に飛躍的進歩を与えたのが、徽宗時代の古銅器蒐集で、その結果、厖大な博古図が著された。これは徽宗が命じて蒐集させた、宮中の宣和殿に蔵していた銅器の図録である。この書物の作者および製作の時期に関しては、宋代目録学者の間に異説が行われて帰一するところを知らなかったが、大観元年(1107)、徽宗が黄伯思(1079-1118)らに命じて勅撰し、さらに宣和5年(1123)以後、宰相王黼

(おうほ、?-1126)に命じて重修したのが、「重修宣和博古図録」30巻であるとされる。

書画の収集とその研究についていえば、『宣和書譜』20巻、『宣和画譜』20巻が今日残っている。徽宗の周囲にあつまった名品がいかに多かったかを教えてくれる。

『宣和書譜』は『宣和画譜』と同時にかかれたもので、宣和庚子(2年、1120)、御製の序があるが、癸卯(5年、1123)にできあがたものとする『四庫提要』の説がよいとする。

そして『四庫提要』はその編者として蔡京、その弟の蔡卞、それから米芾の3人を擬しているが、これも見当を失っていないようである。なおこのほか、米芾の「宝章待訪録」、「海岳名言」などがあり、鑑識も進歩し、書画の議論も進歩していることを知るのである。

外山は「徽宗の文化をつぐもの」と題して、徽宗とその周辺の文化事情を略述している。

宣和7年(1125)、金軍は南下した。徽宗は帝位を皇太子(欽宗)に譲り、開封城から逃げ出した。すでに引退していた蔡京は、国難を招いた6人の国賊の筆頭にあげられ、あらゆる栄誉を奪われ、財産を没収された。そしてその身は今の海南島(広東省)の儋(たん)州へ流されることになったが、配所へむかう途中、潭(たん)州(湖南省)までいってそこで老衰のために死んだ。

金軍の掠奪は書画や書籍の類にまでおよんだ。興味のあることには新法党の象徴である王安石の書いたものには、見向きもせず、徽宗時代に新法党から痛めつけられていた旧法党の人々のもの、たとえば司馬光の『資治通鑑』の板木や、蘇軾、黄庭堅らの文集、書蹟などをよろこんで持ち去ったということであると外山は述べている。

そして金の軍営に捕えられることとなった徽宗は、金軍が欽宗に対してどのような要求を出したと聞いても動じなかったが、彼らが三館(昭文館、集賢館、史館)の書画をさがし求めたと聞いて悄然としたと伝えられる。

そして金国の一隅で捕虜として悲しむべき最期を遂げた徽宗ではあるが、彼の示した文化人としての偉大さは、金の諸帝によっても認められ、第6代章宗は、徽宗に私淑し、明らかにその独特の痩金体をまねている。晩年を不遇に終わった徽宗が大して暗い印象を与えないのは、まことに興味深いことであると外山は感想をもらしている(外山、37頁~44頁)。

契丹・女真・西夏の文字 田村実造

ユーラシアの北方地帯には古来トルコ系、モンゴル系、ツングース系の遊牧・狩猟民族がいて、世界史的役割を演じたが、彼らは多くみずからの文字を創造している。たとえば、トルコ系のトルコ(突厥)文字、ウィグル族のウィグル(回鶻)文字、キタイ族の契丹文字、タングート族の西夏文字、ジュルチェン(女真)族の女真文字、モンゴル族のパスパ文字、マンシュウ族の満洲文字である。これらの文字のうち、最近まで未詳であったのは契丹文字である。

契丹文字の成立については、『遼史』に10世紀前半頃、キタイ族が国家を建てるとまもなく、太祖の耶律阿保機が新しく国字を創案した(920年)とある。人々はこれを契丹大字と呼んでいる。

ついで太祖の弟の迭刺はウィグル国の使者について、その言語文字を習得して契丹小字を作ったと伝えられている。これによると遼国には大字と小字の二種が存在したことが考えられる。

この契丹文字は遼国が亡んだのち金代にもなお重視され、約270余年間にわたって公用された。そしてまた近隣の諸民族にも大きな影響をおよぼし、西夏文字や女真文字はいずれも契丹文字に倣って作られたといわれる。それにもかかわらず、契丹文字がどんな字形のものであるかは十分に知られていなかった。

ところが、1922年熱河省内に駐在していたカトリック司祭ケルヴィンは、東モンゴリアのバリン左翼旗ワール・イン・マンハにある遼の帝王陵である慶陵から契丹字の哀冊(あいさく)二面を発見したため、ここに初めて契丹文字が確認されることになった。

その後1930年の夏、慶陵から契丹字哀冊が二組四面持ち出された。これらの哀冊はその後の研究によって、遼国の道宗と宣懿皇后のものであることが明らかにされた。そのうち道宗の哀冊碑蓋には篆書風の文字が6行6字詰に36字刻まれ、碑身の上面には1135字の契丹文字が37行にわたって刻出されている。

契丹文字について、これまで明かにしえた点を説明してみると、この文字の書法には漢字の篆書、楷書、行書あるいは草書に相当する各種の変化があり、普通には楷書と行書とが並用されている。その構成をみると、契丹字は約300を数える原字(アルファベット)から成っている。

次に女真文字はツングース系のジュルチェン(女真)族が彼らの言語を写すために作製し使用した文字である。女真族は12世紀はじめ満洲のハルビン付近から興って華北を征服し金朝を建てた民族で、女真語はアルタイ語系のツングース語に属し、清朝の満洲語と親縁関係にある。

女真文字には大字と小字がある。大字は金の太祖の命をうけて天輔3年(1119)、完顔希尹がつくったもので、おそらく遼代に用いられた契丹文字を模したものと考えられる。

小字は第3代熙宗の天眷元年(1138)に作られ、皇統5年(1145)以後、金国内に広く使用された。女真族の間では、14、15世紀の明代になっても用いられ、そのため金代から明代にかけての金石碑文や古文書が数多く残存している。現存する女真語および女真字の資料は金石文と文書との二類に大別される。金石文関係の資料としては、楊樹林山頂摩崖碑(満洲、旧奉天省海龍県、金、収国2年[1116])などがあげられる。また文書としては、「華夷訳語」のうち女真館訳語ならびに来文がある。女真文字には表音文字と、発音とは無関係に漢字の形を少し変えて作った表意文字とがあることが知られるが、女真文字はまだ文法上にも発音上にも不明な点が多く、まだ完全に解読されていない。

次に西夏文字についてであるが、これは夏国(首都は寧夏)を興したタングート族がタングート語を写すために作製し使用した文字である。

この文字の起源については諸説ある。例えば、

①夏国の李徳明の創案したのを、その子の李元昊が修正したもの

②李元昊が製して野利仁栄が演繹したもの

③李元昊のとき野利遇乞の創製したものとする。

西夏文字が作られると、それは西夏国内に使用され、西夏字による大蔵経も刊行された。この文字は以後元代まで河西、敦煌地方に用いられたが、やがて廃絶したため、その性質については全く不明であった。

ところが、19世紀末から20世紀初頭にかけ、英仏の諸学者によって初めてこの文字が確認されるに至った。ついで、1907、8年、ロシアのコズロフがカラ・ホト(黒城)において、「番漢合時掌中珠」(西夏字と漢字の対訳字典)をはじめ多くの西夏文献を発掘し、1923年~26年にはスタインも、カラ・ホトや敦煌付近から新資料を発見したので、ここに西夏文字および西夏語に関する研究は一大躍進をとげ、難解な西夏文字もようやく解明の域に達することになった。

西夏文字の構成は漢字の六書に倣っているが、中でも、偏(へん)、傍(つくり)を用いて表わす合成文字が多く、複雑である。例えば、気象、雨を表わす字傍、水、液体を表わす字傍、土、金属、獣、樹木を表わす字傍などの類である。また西夏文字の字体には、篆書体、楷書体、行書体、別体の4種がみられるが、そのうち篆書体が最初に作られたとみられている(田村、45頁~48頁)。

別刷附録 蘇軾 黄州寒食詩巻

最新の画像[もっと見る]

-

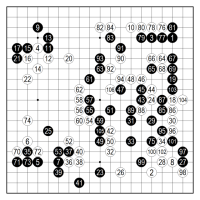

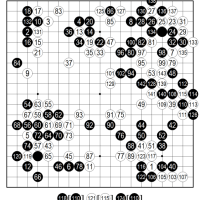

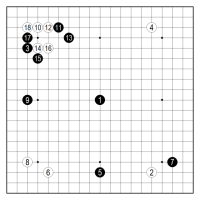

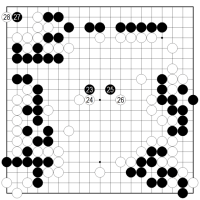

≪勝負師の教え~藤沢秀行氏の場合≫

3週間前

≪勝負師の教え~藤沢秀行氏の場合≫

3週間前

-

≪勝負師の教え~中山典之氏の場合≫

4週間前

≪勝負師の教え~中山典之氏の場合≫

4週間前

-

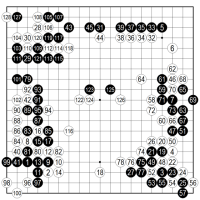

≪【囲碁】本因坊道策について≫

3ヶ月前

≪【囲碁】本因坊道策について≫

3ヶ月前

-

≪【囲碁】本因坊道策について≫

3ヶ月前

≪【囲碁】本因坊道策について≫

3ヶ月前

-

≪【囲碁】本因坊道策について≫

3ヶ月前

≪【囲碁】本因坊道策について≫

3ヶ月前

-

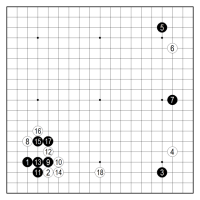

≪【囲碁】本因坊算砂について≫

3ヶ月前

≪【囲碁】本因坊算砂について≫

3ヶ月前

-

≪【囲碁】本因坊算砂について≫

3ヶ月前

≪【囲碁】本因坊算砂について≫

3ヶ月前

-

≪【囲碁】本因坊算砂について≫

3ヶ月前

≪【囲碁】本因坊算砂について≫

3ヶ月前

-

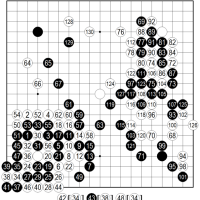

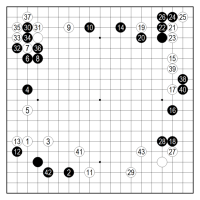

≪【囲碁】事前置石制と自由布石≫

3ヶ月前

≪【囲碁】事前置石制と自由布石≫

3ヶ月前

-

≪【囲碁】事前置石制と自由布石≫

3ヶ月前

≪【囲碁】事前置石制と自由布石≫

3ヶ月前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます