《『書道全集 中国篇』を通読して 要約篇その10中国10-a》

15中国10 宋Ⅰ

この巻には宋王朝の北宋の9帝、168年間(960-1127)の書蹟を収めている。

中国書道史10 神田喜一郎

宋王朝はその建国から滅亡に至るまで、およそ320年(960-1279)つづいた。そのうちはじめの168年間は、首都を汴京(べんけい、今の河南省開封)においていた。この時代を北宋とよんでいる。

その北宋168年間を文化史的に通観すると、2つの時期に画することができると神田はみている。その境い目は仁宗の初年とし、太祖、太宗、真宗の3代を前期とし、仁宗、英宗、神宗、哲宗、徽宗、欽宗の6代を後期としている。

この前後両期の文化のうち、北宋の文化としてその特色を発揮するのは、後期になってからのものである。それは前期の文化に反抗し、これを超克することにより、はじめて生じ得たのであった。

ところで、その前期の文化というのは、唐王朝の中葉から五代に至る時代の文化への反動としておこったもので、結局もっとも本来的な北宋文化は、唐王朝の中葉以降に芽ばえた文化が、いわば二重の否定を経過することによって生じたのである。

したがって、北宋の文化を理解するには、大局の上から、この間における文化の推移の事情を知る必要があるという。いったい唐王朝の中葉からは、中国の政治や社会の構造に一大変化が現われてくる。すなわち六朝以来権力を掌握してきた世襲の門閥貴族が、唐王朝の中葉からは、勢力を失いはじめ、かわって新興地主層が新たな社会的勢力として抬頭しはじめ、その子弟は官僚として政治に参与してくる。

この大きな社会的変化に応じて、貴族本位に発達してきた優麗典雅な文化もまた衰退しはじめ、かわって簡素自由な庶民的文化が抬頭してきた。しかしこの新たな文化は、十分な成熟にまで至らぬ間に、唐末五代の戦乱をへて、萎靡沈滞してしまったと神田はみている。

宋王朝としては久しい戦乱ののちにおこって、再び統一国家を完成したわけであるから、自尊の念も強く、最近の庶民中心的な文化を継承するのは、彼らの感情が許さなかったと神田は推測している。

新興の意気にもえる宋王朝が憧憬したのは、かの隆盛を極めた唐王朝の貴族文化であった。したがって北宋の初期の文化は復古的で、豊かな貴族的性格を帯びたものであった。しかしこれは一時栄えるかのようにみえたが、ついに開花するまでには至らなかった。それは当時の社会構造がもはや貴族政治の華やかであった唐王朝の時代のそれとは変化してしまっている以上、大きな矛盾が存し、十分な発展を望めないのは当然であるという。

宋王朝の建国から約70年をへた仁宗の初年になって、それに対する反抗があらわれてきた。それが新しく政治的に勢力をえてきた官僚、すなわち士大夫を基盤とする革新的で理知的な文化であった。ここにはじめて宋王朝の新しい文化がその特色を発揮するにいたる。

神田は、以上のように北宋時代の文化の大勢を理解している。そしてこれと同じ現象は、書法の上にも明らかに認められるとする。すなわち北宋初期の書法を貫いているのは、伝統主義的精神であり、後期のそれは革新主義的精神であるという。この後期の書法が宋時代の新しい書法として特色を発揮していることも、一般文化とその事情を同じくしている。

宋の太祖趙匡胤はもともと軍人の出身で、五代最後の王朝である後周の恭帝から皇帝の位をうけつぎ、宋王朝を創建すると、これまで軍人の跋扈がいかに弊害の甚だしいものであるかを知っていたので、彼はつとめて軍人の権力をけずり、文治主義政治の確立を期した。

そのあとをついだ太宗、真宗の二代も、同じ方針を持して、北宋の初期は天下泰平、一応の繁栄をきたした。この北宋初期の泰平の世に、書道はいかなる発達を遂げたのであろうかという問いを神田は発している。

宋王朝が天下を統一するに及んで、漸次一般の文化とともに復興してきた。それは主として蜀とか南唐とかいう中原の地から離れて戦乱の災禍を蒙ることの少なかった諸国があいついで宋王朝の版図に帰した結果である。蜀は今の四川省に建てられた国であり、南唐は今の江蘇省の南京を首都として江南一帯を領有していた国である。これらの国は古い文化の伝統が中原の戦乱をよそに、その命脈を保ち、書法においても、いわゆる晋唐の古法が温存されていた。その蜀が宋王朝の版図に帰したのは太祖の乾徳3年(965)で、その時、蜀からは李建中とか王著とかの書道の大家が宋王朝に降ってきた。また南唐が宋王朝に降服したのは太祖の開宝8年(975)、この時、南唐からは徐鉉、蘇易簡という文化人が降ってきた。宋王朝の書道は、こうした人々によって、はじめて開けることになった。

李建中は当時における第一流の書家であった。その筆蹟は今日各種の法帖の中に刻されていて、一応の面目をうかがうことができるが、全く晋唐の古い正統的な書法を伝えたものである。唐の李邕に似ているという批評もあり、また唐の張従申を学んだという説もあるが、その張従申の書というのは王献之を学び、東晋の風尚があるといわれているものである。これらの批評からしても、李建中の書風を推しはかることができる。ともかく李建中の書は温潤にして秀雅な一種の気品をそなえた書である。そして当時の士大夫はあい競って、その書を学んだといわれているから、その影響は大きかった。

そしてこの事実を証明するかのように、彼に少し遅れてほとんど同じような書をかく林逋

(図1-4)が現れている。林逋は西湖の孤山に隠栖して、梅を妻とし鶴を子としたといわれる高士である。その書は宋の時代から李建中のそれを比較し、優劣の論があるが、李建中よりいくらか痩せているところに、おのずから高士らしい特色を発揮しているというのが定評である。

また李建中と同じく蜀から宋王朝に降った王著は、その家は元来長安の名家であったが、唐末、黄巣の乱を避けて、その祖父以来蜀に移り住んでいた。王著の確実な筆蹟は今日見ることができないが、古人の批評に「筆蹟甚だ媚にして家法あり」とあって李建中と同じ書風であったと推測されている。この人は宋の太宗に書技を認められ、とくに翰林院侍書の官をさずかり、太宗の書法を指南した。また太宗の勅命を奉じて『淳化閣帖』を刻しているが、その王羲之、王献之父子の書を中心としているところに、彼の書法に対する見識がうかがえる。なお蜀から宋王朝にきた書道の大家としてはそのほか句中正、張維がいる。

南唐から来た徐鉉は一般には文字学者として知られている人物である。弟の徐鍇もまた学識高く世に二徐と称された。この二徐が仕えた南唐の後主李煜は王羲之の書法の熱心な讃美者であった。その王羲之父子の筆蹟をあつめて「昇元帖」「澄心堂帖」の法帖を刻したことは中国書道史上隠れもない事実である。徐鉉がそうした李煜の好尚の感化をうけていないはずはなかった。この徐鉉も王著とともに宋の太宗の信任をえていた。彼と同じく南唐からきて、宋の太宗の殊遇を蒙った蘇易簡も書法の大家で、その上「文房四譜」(筆・硯・紙・墨のことを書きしるした著書)が残っている。

蜀や南唐からのほかに、いわゆる晋唐の古法は呉越からも多少伝えられた。呉越は五代の時、今の浙江省の杭州に拠った国であるが、宋の太宗の太平興国3年(978)に宋王朝に降った。その時、呉越王の銭氏の一族には、王羲之の書法を善くする者が多く、その蔵する鐘繇や王羲之の名蹟をたずさえて、宋の太宗に献上した。呉越も、蜀や南唐と同じく、唐末五代の戦乱から隔絶していたので、古い伝統が温存されていたのであろう。

中国の古い言葉に「礼失われてこれを野にもとむ」ということがあるが、古い文化が中原に失われて、かえって遠い辺陲の土地に温存されるという現象は古来しばしば見られるところである。

宋の太宗は書法の研究に熱心で、とくに晋唐の古法を愛した。その指導にあずかったのは、前述した侍書の王著である。淳化3年(992)、太宗がその王著に命じて『淳化閣帖』を刻させたことは、中国書道史上画期的な一大事業であった。『淳化閣帖』全10巻のうち、5巻までが王羲之、王献之父子の書で占められている点が注目される。この事実は、この法帖の所収範囲が、時代的には上は漢・魏・六朝の諸名家から、下は唐の張旭、懐素、柳公権の諸家にまでおよぶ広汎なものであったことを想うとき、一層注目に値する。

更に、二王の他の巻においても、その大半は王羲之の流れに属する筆蹟で占められている点を考えると、この『淳化閣帖』の編纂は、明確な一定の基本方針に基づいていると神田はみている。すなわち二王の書をもって、書法の正統であると認め、唐の顔真卿から後の新たな書法は、これを排斥するのである。

新時代の書法の範となるべき法帖を編むにあたってのこのような価値評価と選択原理は、編者王著の見識を物語り、同時に太宗の趣味の趨向をうかがわせるものである。

もっとも『淳化閣帖』に異論の声がないわけではなく、早くも北宋の後期に、米芾や黄伯思からあげられている。事実、この法帖に収められた名蹟中には、その人の真蹟か、疑わしいものも存しているし、また王著の摹刻の技術が必ずしも古人の真をえていないとか、編纂の順序に錯誤のあることも認められ、これらはこの法帖の欠点である。

しかしこうした点に対する論難は、その編纂の基本方針、すなわち二王の書法をもって正統の典型とする態度の可否とはおのずから別個の問題であると神田は断っている。多少の技術的欠陥をもつとはいっても、『淳化閣帖』は重んじられるべき法帖であり、その中国書道史上における意義は大きいとする。

太宗の世に一たび『淳化閣帖』が編纂されると、その影響は目覚しいもので、二王の書法はひろく世に行われるにいたる。そしてその教科書ともいうべきこの法帖はあいついで各地で翻刻された。例えば、今の山西省新絳県にあたる絳州において潘師旦の翻刻したいわゆる「絳帖」、今の湖南省長沙県にあたる潭州で僧希白の翻刻したいわゆる「潭帖」、また元祐年間に劉次荘の刻した「戯魚堂帖」、大観年間に徽宗皇帝の刻した「大観帖」はそのうちの主なものである。まさに太宗は北宋の初めにあたって、その後の書法を『淳化閣帖』によって決定したものといってよい。

こうして北宋の前期においてはもっぱら王羲之の書風が流行したが、しかしこの復古的立場からは、すぐれた書家がほとんど生まれてこなかった。これは先述したように当時の社会構造がかつての優麗な貴族文化を支えていたものとは本質的に異なってしまっていたので、太宗の復古精神はそれが十分に発揮されるような基盤を欠いていたからだと神田は説明している。つまり当時の二王の流行はもともと強力な皇帝権から発している、上からの好尚であり、時代に適合した精神の内奥の自由から生じたものではなかったというのである。そのため、当時の書家の多くは、書技をもって宮廷や官庁に仕える職人となり、徒に技法のみに捉われて個性を失い、形骸だけを追求するコンヴェンショナルな書法に堕した。こういう書風は院体とよばれ、院体をよくした書家には尹熙古、張仁愿、孫崇望がいる。

太宗の世の『淳化閣帖』に始まった王羲之の書風を尊ぶ書の流行は、こういう事情で一世を風靡しながら、結局は結実をみぬあだ花に終わってしまったが、この流行は完全に虚しい狂い咲きであったのではないとも神田はみている。つまりこの流行の意義は小さくなく、この反動的な運動は消極的な面において、貴重な役割を演じたという。これまでの雑多の崩れた書法を一掃し、それに代わって王羲之にすべてを帰向させたということにおいて、その後に続く時代の正しい開花を準備することになったとみる。当時の書法についていえば、古典的形式は崩れ、唐王朝の中葉から現われ始めた新様式も、久しい戦乱に萎靡沈滞して虚しく沈湎していたが、いたずらな低迷を一掃し、その代わりに完成した永遠の古典的形式を世に提示して、その再認識を促し、その出発の基礎として顧みるべき典型を教えたことは賢明な正しい途であったとみる。新様式の確立に必須の破壊と出発の基礎の建設こそ、太宗および『淳化閣帖』の中国書道史上における意義であろうという。

宋初の書道についてもう一つ注意すべきことは、一時篆書家が輩出したことである。篆書を書くことは、唐の中葉に李陽冰が出て復興したが、その後中絶してしまった。しかし五代に、再び篆書の研究が盛んになって、南唐の徐鉉、徐鍇の兄弟、後周の郭忠恕がでた。

だいたい南唐では篆書の研究が盛んで、徐兄弟は後漢の許慎の著わした『説文解字』という古代文字の字書の学に精通し、自らも篆書を善くした。

宋王朝の書といえば、蘇・黄・米・蔡、つまり蘇軾、黄庭堅、米芾、蔡襄の宋の四大家を思いおこす。この4人のうちで、蔡襄は少し先輩にあたり、その上書風も多少異なっている。その生没年は、

蔡襄 1012-1067

蘇軾 1036-1101

黄庭堅 1045-1105

米芾 1051-1107

蔡襄は字を君謨(くんぼ)といい、今の福建省の仙遊県に生れた。仁宗・英宗朝の名臣で、硬直をもってきこえた。その一面、文学にも長じ、書法にも秀でていた。

はじめ周越に書を学んだと伝えられているが、周越の書は筆意姿媚であったという。姿媚とは唐の韓愈が王羲之の書を批評した名高い言葉で、おそらく周越は当時の院体にちかい優美閑雅な書を善くしたと考えられている。

蔡襄も最初はそういう書を学んだのであるが、それからのちに顔真卿の書を学んだ。蔡襄の書として、古来有名なものに「泉州万安橋記」(図16, 17)という石刻がある。万安橋は福建省の泉州府城の東北を流れる洛陽江に架せられた名高い橋である。蔡襄が泉州の役人となったとき、嘉祐5年(1059)にはじめて築いたもので、長さ365丈7尺、幅1丈5尺の石橋という。その石橋の南に、蔡襄みずから石橋の由来を書きしるしたのが、この「泉州万安橋記」という大きな石碑である。この記の文字をみると、その書法は全く顔真卿から来ている。

ところが、東京の書道博物館に蔵する蔡襄の「真蹟謝賜御書詩表」(図8-13)をみてみると、これは全く王羲之の筆法である。しかもこの二つの書はほとんど同じ年代に書かれたものである事実から考えると、蔡襄の書は一律には論じにくいが、今日現存している彼の尺牘(図18-21)などの文字をみてみると、だいたいは王羲之の筆法である。

蔡襄は大きな楷書のみ顔真卿を学んだのであって、他の書はそうでなかったという古人の評があるが、ほぼ正鵠にあたっていると神田はみなしている。

しかしその王羲之の流れをくんだ書でも、当時院体とは違ってなかなか骨力がある。これはやはり顔真卿を学んだためにその弊をよく救うことができたからであろう。

蘇軾は蔡襄の書をもって本朝第一と推奨しているが、宋初以来蔡襄だけの立派な書を書くものは存在しなかったであろう。

宋王朝の真に特色のある本格的な書がおこってきたのは、大体この蔡襄のでた仁宗・英宗の頃からである。この時代には書法ばかりでなく、あらゆる文化の上に新しい気運が勃興してきた。例えば文学の上においては、貴族的な駢儷体の文章や、西崑体の詩が排斥され、清新な韓・柳の古文や杜甫の詩が重んじられるようになり、欧陽脩(図5-7)、梅聖兪らがこれを大いに鼓吹した。

また学問の上においても、これまで行われてきた経書の訓詁学的解釈に重点をおく学風がすたれ、新しく宇宙論や人性論に哲学的思索を展開するにいたる。書道もこうした文化全般の革新的な運動の一環として、これまでの貴族的な王羲之の典型を揚棄しなければならなくなってきたという。

北宋の書は蘇・黄・米の3人によってはじめてその特色を発揮した。この3人はだいたい宋の神宗・哲宗の2代にわたって活躍した。蘇軾がもっとも年長で、黄庭堅がこれにつぎ、米芾はもっとも年少で、蘇軾と米芾は15歳の差であった。

蘇軾はあざなを子瞻といい、今の四川省の眉山県に生まれた。黄庭堅はあざなを魯直といい、山谷の号で知られている。江西省の南昌県に生まれ、その学問文章は蘇軾と伯仲し、もっとも詩に長じた。米芾はあざなを元章といい、号を海岳、襄陽と称した。今の江蘇省の人と称されるが、元来は西域からきた胡人の裔であるという。米芾は蘇軾や黄庭堅と違って、全く書画をもって生命とした純粋な芸術家であった。宮廷に蔵する書画の鑑定家として書画学博士に任じられた。しかしこの蘇・黄・米の3人は互いに親友として一生交際を続けた(もっとも蘇軾が中心で、黄庭堅と米芾とがその羽翼をなした)。

そして3人の書はほとんど趨向を一にしている。これまでの書法にあきたらず、新しく独自の書風を作りだそうとして、色々な古人の書法を研究し、努力を試みた。これまでの書法というと、大別して王羲之の型と顔真卿の型とになる。彼らはこの2つの相反した型を研究してそれを止揚しようとした。作り上げた書風はどちらかというと顔真卿に近いものになっていると神田は評している。

蘇軾はかつて「詩は杜子美に至り、文は韓退之に至り、書は顔魯公に至り、画は呉道子に至って、古今の変と天下の能事とは畢(つく)された」といったことがある。

その顔魯公とは顔真卿のことである。詩は杜甫、文は韓愈、書は顔真卿というのが蘇軾の理想であった。

いずれも唐の中頃に出てそれまで行われていた中世的な貴族趣味の典雅なものに一大革新をもたらした人々である。こうした蘇軾の理想はそのまま黄庭堅や米芾の抱く理想であったとして差支えないが、3人とも決して顔真卿にこだわるところはなかった。彼らに共通した負けぬ気な性格と古今まれにみる天才とは、そんなことは許さなかったという。

蘇・黄・米の3人の書をくわしくみると、それぞれの特色をそなえている。蘇軾の書はいかにも気魄雄大で、そして渾厚の気がうちに深く蔵されている。それに比べて、黄庭堅の書は希峭もしくは峻抜という。一種のけわしさがあり、そして渾厚の気がうすい。

蘇軾も黄庭堅も共に禅学にこって、当時の名僧に参禅したりなどしているが、この禅の修養では、黄庭堅が特に深かったらしく、それからきた鋭い機鋒というようなものが自ら黄庭堅の書にはあらわれていると神田はみている。

そのためか、黄庭堅の書は永く後世まで禅僧の間に喜ばれて、その書風が一つの大きな流れをなした。そしてその余波はひいて日本の鎌倉・室町時代の書風にまでも及んでいる。

米芾の書は、蘇・黄の2人に比べると、王羲之の型をもっとも多く摂取している。ことに王羲之の子の王献之の筆法を学んでいることはほとんど古今の定評となっている。元来米芾は書画の専門家で、したがって書学に造詣が深く、また書技に熟していたことは、何といっても蘇・黄の2人にまさるものがあった。

米芾の書は専門家の本芸であり、蘇・黄の書はいわば文人の余技である。しかしそれだけで直ちに優劣をきめることはできない。この3人に対する品隲は古来いろいろとやかましく論じられている。

ところで蘇・黄・米の3人の書蹟は唐代の名家のように石碑に刻されたものが甚だ少ない。黄・米にはほとんどないといってよい。蘇軾には「表忠観碑」(楷書、浙江銭塘)、「酔翁亭記」(行書、安徽滁州)、「韓文公廟記」(楷書、広東海陽)、「羅池廟記」(楷書、広西馬平)などの諸碑が知られているが、今日存在するものはほとんど後世の重刻である。それらの石碑の原石は、蘇軾の在世中に早くも政治上の理由から破壊の憂き目をみた。すなわち当時は政争の激烈な時代であって、王安石の率いる新法党と司馬光の率いる旧法党とが互いにしのぎをけずって相争い、両党の反目が永く続いた。

蘇軾は旧法党の領袖として活躍したが、新法党が政権を得た時代には圧迫を蒙り、その石碑までも破壊された。したがってまれに破壊をまぬがれた石碑の宋拓本は、貴重とされるのであり、日本の宮内庁書陵部に蔵する「宸奎閣碑」(図37-41)の拓本はその代表的なものの一つである。

もっとも蘇・黄・米の3人の書蹟は、今日真蹟も多く伝わっており、幸い日本には次の名蹟が現存している。

①蘇軾「黄州寒食詩巻」(図32-36)

蘇軾「李太白仙詩巻」(図49-52)

②黄庭堅「王史二墓誌稿」(図58-61)

黄庭堅「李太白憶旧遊詩巻」(図62-68)

③米芾「楽兄帖」(図105, 106)

米芾「真蹟三帖」(図91-96)

米芾「草書四帖」(図97-104)

蘇軾の真蹟を集めて刻した法帖には、古くは宋代に刻された「東坡西楼帖」(図53-56)があり、近くは清初に刻された「晩香堂蘇帖」がある。また米芾の真蹟を集めて刻したものには「白雲居帖」や「英光堂帖」がある。中には真偽の疑わしいものも含まれているが、それらの法帖によって、大体の面目はうかがうことができる。

蘇・黄・米の3人は北宋ばかりでなく、中国書道史を通じてみても、第一流の大家である。そうした3人が一時に相並んで出たことは古今まれにみる壮観である。しかしこういう人々の書風が当時必ずしも一般に行われたわけではなかった。当時の士大夫はいずれも書を善くしたが、それらはむしろ王羲之の型の書を書いた。例えば、名高い范仲淹は王羲之の「楽毅論」の筆意をえていたというし、王安石も晋宋人の用筆法をえていたといわれ、また章惇はもっぱら魏晋の諸賢をもって範としていたという。それらの中でもっとも書名の高かった薛紹彭は米芾とならび称された書家であるが、全く旧派の書法である。

こう見てくると、北宋の後期においても、書風の基調はなお王羲之の流れであったことが知られる。典型としての王羲之は否定し去られず、これを新しい時代に即した生きた形姿にもたらすためには、時代に応じた敏感な感受性と、王羲之に対抗しうる他の源泉の発見と、そしてこれを具象化する天才を必要とする。蘇・黄・米の偉大さは、これらを一身に体現したという点にあると神田は考えている。

この三大家は、明敏にも時代の趨勢を洞見し、王羲之に学びつつも、顔真卿を復興し、新たな様式を創造することができたとする。新様式の創始者にして完成者という稀有な天才として、蘇・黄・米の3人を神田は捉えている。

北宋の末に出た徽宗は中国歴代の天子の中でも、もっとも芸術を愛した天子で、書画骨董の大蒐集を試み、自らもすぐれた書画の才能をもっていた。その書ははじめ唐の薛稷を学んだというが、後に独自の一種の書法を完成した。それがいわゆる痩金書である。筆勢勁逸で名高い「大観聖作之碑」(挿26)はその代表的なものである。

この徽宗に仕えて宰相となった蔡京およびその弟蔡卞もすぐれた書技をもっていた。蔡京は書家としても優に蘇・黄・米に雁行するだけの手腕をそなえていたので、いわゆる蘇・黄・米・蔡と並称する場合の蔡は、実は蔡襄ではなくて蔡京のことであるという説さえあるくらいである。

蔡京はあざなを元長といい、蔡襄と同じく福建省の仙遊県の出身である。徽宗期に宰相となり、無節操な政治家として古来悪名高い。しかし書法については、かなり深く研究したのであって、最初は蔡襄について筆法を学び、その後蘇軾とともに唐の徐浩の書を学び、それから沈伝師、さらに欧陽詢に赴いたが、最後に王羲之の書に沈潜するに至ったといわれる。すなわちこの蔡京・蔡卞の兄弟は、蘇・黄・米の3人とは趨向を異にし、王羲之の正統的伝統を守って、しかもよく自家の才腕により、生き生きとした立派な書を作った。蔡京には「趙懿簡公神道碑」があり、蔡卞には「熊公神道碑」(図118, 119)があり、いずれも唐代の名家の風格をそなえている。なお蔡京にはこの他に名高い「元祐党籍碑」(挿52)がある。これは蔡京が新法党に属したところから、司馬光以下旧法党の120人を元祐姦党と称して誹謗し、120人の姓名を書き記して、各地方の官庁に建てたものである。今日そのうちの2つの碑が残っているが、その文字は蔡京の自筆で美しい楷書をもって書かれている。

徽宗や蔡京は後世その悪評があって、そのために書法までもことさらに軽視されているきらいがあるが、これは是正されなければならないと神田は主張している。なお徽宗が書画を奨励し、書画家を保護した結果、書道が盛んになり、またその一面徽宗は書画を作るに必要な筆・墨・硯・紙に贅美をつくしたので、この時代になって俄かに文具趣味が勃興したのも、忘れてならない事実である。

神田は結語として次のように述べている。北宋の書は概観したように、唐末以来、混沌としていた書風を清算して、晋唐の古法を受けつぎ、しかもこれを超克して新たな社会に適合した新様式を創造し、これを確立した。晋唐の書を第一のピークとすれば、北宋の書は自ずからこれとは別個の趣きをもつ第二のピークをなしている。それではこの新しいピークの特色、新様式の新しさはどういうものかといえば、神田は次のように考えている。すなわち書は古くから六芸の一つとして、一般読書人の心得ておらねばならぬ教養であったが、宋代に至るまではそれは知識的な文字の心得という性格の強いもので、立派な書をつくることは、専門家の特技に委ねられていて、一般読書人が、一種の趣味として娯しみにこれをつくるという風はなかった。

唐の中葉以前の書といえば、どこまでも書としての書であることに終始する、一種の純粋書道ともいうべきもので、調和と均整、優麗と典雅とがそこに働らく美学であった。その美しさは優麗を極めながら、反面荘重な、時には冷厳の趣きをさえたたえているのは、こういう事情による。王羲之の流れをさらに進めた初唐の欧陽詢や虞世南らの書はその極限であり、人間性を超越した非情さにして、はじめてよく致し得る美しさの極致であろうと神田は評している。

これに対して、北宋時代に確立された書風は、人間性をうちに蔵し、生き生きとした個性の自由を発揮する書風であって、書をつくるものの精神が自ずからそこにあらわれていると評している。その変遷は社会の構造が推移して、門地にたよる固定的、静止的な貴族の勢力が崩壊し、新興地主層の子弟が官僚として社会の主力を占めるに至った事態に照応していると神田は理解している。

この交替は早く唐の中葉以後に現われ始め、その当時から書道においても前代の非情な形式美に反抗する動きが出てきた。顔真卿はその先駆的存在であった。しかしこの唐王朝の中葉から現れてきた勢力は、唐末五代の戦乱で撹乱され、宋王朝に至ってはじめて決定的なものとなった。つまり宋王朝は一大官僚国家であって、その官僚は地主層の出身の知識階級なのであった。時代は今や自由で動的な知識人のものとなり、彼らは自己の精神の適切な表現を要求した。宋代の文化一般が前代のそれとは異なる自由清新の気をはらみ、理知的な文化になったのは当然であるという。

そして書道についても、もはや一部の専門家だけに委ねられた特殊の技芸に留っていることができず、一般の士大夫、読書人が自由に参与できるような技芸へと転移してきた。宋初における王羲之復古の運動は書の古典的形式を教えることに大きな意味をもっていたが、院体の静止的な硬化した形式主義はもはや一般読書人の清新潑剌な精神を満足させるものではなかった。しかし彼らは院体に不満を覚えながらも、十分に自分の要求を実現する表現形式を見出すことができないでいた。蘇・黄・米の3人は時代のこの要求に答えて自由な個性、人間的な精神を表現するにふさわしい書風を創始した。一般読書人の書道への参加、趣味としての書の開発は蘇軾や黄庭堅が出るに及んで、決定的な解放をみたのであった。

そしてこれこそ宋代の書の新しさであり、書はこの時代から親しみやすい人間的な姿をとって現れることになる。またこのような事態に応じて、書に対する一般読書人の意識、態度に大きな変化が現れ、趣味の対象、鑑賞すべき芸術としての書が成立する。

蘇軾や黄庭堅以来、書芸術に対する自由な批評が多く出てくる。蘇・黄・米の3人にはそうした批評が少なくない。宋代以前の書論というと、たいていは書法の技術に関する議論か、あるいは古人の書法に対する簡単な批評に過ぎなかったのであるが、これ以後もっと自由闊達な芸術批評というような議論が盛んになる。

要するに北宋に入ってはじめて、書はこれまでの特殊技術という性格、あるいは完璧な非情の形式美の追求をやめ、広く一般読書人が参与して、精神的に互いに交わりをとりむすぶ一つの芸術、あるいは自由に娯しんでつくりもすれば味わいもする芸術として成立するに至るのである(神田、1頁~17頁)。

蘇・黄の書法 中田勇次郎

蘇軾の書を鑑賞するには、その生涯を3つの時期に分けて見ることができると中田は主張している。

①第一の時期は若い時から元豊2年(1079)44歳ごろまで

②第二の時期は元豊3年(1080)黄州へ流謫されてから元祐8年(1093)58歳ごろまで

③第三の時期は紹聖元年(1094)、罪を受けて南方に追放されてから没するまで

黄庭堅の言葉によると、蘇軾は若いときに晋の王羲之(321-379)の「蘭亭序」を学んだということである。

今見ることのできる蘇軾のもっとも若いときの書は、「成都西楼帖」(図53-56)に収められている治平元年(1064)12月8日、29歳のときに鳳翔(陝西省)の官舎で書いた故提刑郎中伯挽詞二章であろう。これはいくらか行書のまじった小楷で書かれたもので、黄庭堅の言葉のように、どこかに「蘭亭序」の風韻がうかがわれる。蘇軾は治平4年(1067)に「蘭亭序」の摹刻の跋を書いているから、この前後には「蘭亭序」のよい本を見ていたし、また研究もしていたことと想像される。

「西楼帖」にはこの他にもこれと同じ小字の行楷で書かれたものがかなりたくさん収められている。その中には文同に関する一類のものがある。例えば治平2年(1065)ごろの「文与可画竹賛」、元豊2年(1079)正月の「祭文与可文」がそれである。

文同はあざなを与可といい、詩と楚辞と草書と画の四絶をよくしたといわれる。蘇軾が治平元年(1064)はじめて彼に遇ってから、元豊2年(1079)文同が没するまで、もっとも親しく交際した文人である。

これらの書はいずれもほぼ同じ傾向のもので、その中には行書でかき、やや唐の褚遂良に近いものもあるが、だいたいにおいて「蘭亭序」から生れたものである。

また年記はないがやはりこの時期の作と思われるものに「問養生一首」が「西楼帖」にある。この書は「蘭亭序」の風韻をえている点ではもっともすぐれたもので、やや肉太のよくととのった、おちついたあたたかい感じのする書である。

蘇軾がこんな美しい晋人のような書をかいていたことは、彼の中年以後の書風から考えると想像もできないほどであると中田はいう。

「西楼帖」にはまだこの他に、熙寧10年(1077)の「奉和師中丈漢公兄見寄一首」などがあり、このたぐいの小字の行書または楷書である。

蘇軾はよくこういっている。書を学ぶには小楷からはじめるべきである。行草の基礎は小楷にある。小楷が書けないで行草の書けるはずはないと。これらの例によって考えて見ると、彼の若い頃の書はこのようなおとなしい晋唐の風格を備えた小字の行楷を得意としていたもののようで、これより後の時期における行草の基礎がここに作られていたことは彼の書を鑑賞する上において注意すべきことであるという。

②第二の時期は彼が唐の顔真卿(709-785)を学び、五代の楊凝式(873-954)を学んだ期間で、批評家はこの頃の彼の書を唐の徐浩もしくは李邕に似ているといっている。

この時期に入る前後から、大字の楷書の碑がある。

元豊元年(1078)の「表忠観碑」

元祐6年(1091)の「宸奎閣碑」(図37-41)、「豊楽亭記」(図42-44)、「酔翁亭記」がそれである。

たくましい骨格にゆたかな肉づき、血の通っているかと思われるようなあたたかさ、おおらかな気象が胸を打つように迫ってくる。蘇軾は書には必らず神気骨肉血の5つの要素が必要である。この1つを欠いても書にならないという。まことにその言葉の通りであると中田も共鳴し、これらの碑は顔真卿を学んだものという。

蘇軾は顔碑では「東方朔画賛」を好んだ。黄庭堅も東坡の大字を評して、「東方朔画賛」の筆意をえている。時には技巧のまずいところもあるが、いささかの俗気もないといい、そのにごらぬ美しさをほめたたえている。蘇軾が顔真卿を学んだのは、何よりもその人物がすぐれていることと、書においては二王以来の筆法を一変して、人間性を自然に発露することができたからであるといわれる。

ところで蘇軾は楊凝式を学んだといわれるが、楊の書には今日ほとんど信ずべきものがない。古人の批評によると、その書は天真爛漫であって心のままに筆を走らせ、少しもにごったあとがなかったという。

「西楼帖」に元祐2年(1087)の「郭熙秋山平遠一首」があり、その題語にこの紙はすこぶる楊風子のおもむきがあるという。その前後の書風から想像すると、楊風子すなわち楊凝式のおもむきというのは、筆勢が流動して作者の心が自然のままに清らかに現われうる美しさであろうと中田は推測している。

また蘇軾の書はよく徐浩に似ているといわれるが、彼自身はそういわれるのを好まなかった。李邕に似ているといわれると、それを認めたという。徐浩は彼の用筆の点画が少し露わにあらわれすぎた小字、中字の楷書において、それがみられるし、李邕は彼の柔らかい曲線の美しさと風韻の清らかさをもった行草においてそれがみられると中田はいう。

蘇軾は文章をつくっても、詩をつくっても、水の流れるような自然らしさと意趣のゆたかさがあるが、書においても行草のものには天真の発露したものが多く、そういうものは李邕によく似ていたということはできるという。真蹟では「黄州寒食詩巻」(図32-36)および元祐6年(1091)10月潁州(安徽省)で龍公神に雨乞いをしたときの詩話をかいた「龍公神帖」はそのもっともよい例であるとする。

「西楼帖」にはこの時期にかかれた詩の詠艸が多く収められているが、その中でも行書、楷書のものは徐浩に近く、行草のものは李邕に近いということができる。そしてやはり李邕に近いものの方に彼の天真がよくあらわれているようである。元豊6年(1083)の「調巣生一首」は「寒食帖」に近く、「寒食帖」の書かれた年代を定める規準になる。元祐5年(1090)の「熙寧中軾通守此郡除夜直都庁二首并敍」(図55, 56)はもっともすぐれた作といってよいであろうという。

黄庭堅の言葉によると、蘇軾は酒は好きであったが、あまり飲めない方で、杯に4、5杯でもう酔っぱらってしまい、人の前で遠慮なくごろりと横になると、雷のようないびきをかいてしばらくして目がさめると筆を取って、それを風雨のように走らせて書をかいた。たわむれに書いたものでもすぐれたおもむきがあった。まことに神仙中の人であった。これは今の書家にはとうていまねのできぬところであると黄庭堅はいう。

「西楼帖」の「雨中熟睡詩一首」(図53, 54)は、元豊3年(1080)2月26日、酒のあと熟睡して目がさめてからこの詩をつくって書いたものらしく、このもっともよい実例である。彼はまた、酒を飲むと大草を書いたと自らいっている。「西楼帖」の「梅花七言絶句一首」は、元豊2年(1079)正月20日、蔡州(河南省)から関山をわたる道中、雪に遇ってつくった詩で、これはそのときの酔後の狂草であろうと中田はみている。そして痛快な作であると評している。

③第3の時期の紹聖以後の書はあまり見られない。紹聖元年(1094)4月の「雪浪石盆銘」(図45-48)の痩勁な唐楷をみるようなおもむきは、彼にはやはり晋唐の素質があったと思わざるをえないと中田はいう。

同年4月15日英州(広東省)で「中山松醪賦」を書いているが、それには澄心堂紙、杭州の程奕の鼠鬚筆、李廷珪の墨を用いているのや、同3年正月12日、「宝月塔銘」を撰んで、同じくこの3種の紙筆墨を用いて書き、黄庭堅が跋にその高妙をたたえているのなどは、この時期における快心の作であったであろう。

蘇軾が海南島に流されてからのちの書には、特にすぐれた気象があらわれていたといわれるが、今は信ずべきものは極めて稀で、元符3年(1100)6月の「与夢得秘校札(むとくひこうにあたうるさつ)」(図57)によってその書風をうかがうにすぎず、同年10月の「六榕」二大字の傍額は、老いてなお衰えぬ偉大さをしのぶことができると中田はいう。

蘇軾の書は、はじめ「蘭亭序」に自然の風神を学び、のち顔真卿に人間性の発露を会得して大成したものである。欧陽脩が、書においては人物のすぐれていることが第一条件である、人物のすぐれている人の書だけが永遠に伝わるといったが、この言葉は蘇軾にもっともよくあてはめることができると中田はいう。蘇軾の書を鑑賞するにはその人物のすぐれていたことを、彼の文芸を通して理解することが大切である。蘇軾は宋の名臣であるとともに、文章においては天才的な才能をもってすぐれた作を数多くつくりだし、書においても高い見識をもっていたがゆえに、天下の人々が争ってその書を求めた。

黄庭堅の書の学び方は蘇軾の、水が清らかに渓間を流れて行くような自然らしさに比べて、修行者が嶮岨な急坂をよじのぼって行くようなけわしさがあると中田は喩えている。黄庭堅のもっとも得意としたのは草書である。そこで黄庭堅の草書の学び方を中心にして、その書論を中田は紹介している。

元符3年(1100)2月、56歳のときの「草書巻」の跋に、書を学ぶこと40年といっているから、これから逆算すると、黄庭堅がはじめて書を学んだのは17歳のときである。淮南(安徽省)にあって叔父の李常について学問をし、また孫覚から教えを受けたときのことである。この李・孫の二人はこれから後も彼をよく導き、感化し、蘇軾に紹介するのもこの二人である。

黄庭堅は若いときから草書が好きで、はじめは周越を師とした。周越は仁宗朝のころに書で名を知られた人で、その当時周越に書を学ぶ人は少なくなかった。その書風は王羲之風の保守的なものであったという。黄庭堅が周越に学んでから20年ほどの間は、周越の書風を受けていた時期である。のちに黄庭堅が述懐するところによると、まだ古人の用筆の妙を悟らないで、その一面をうかがうにすぎず、俗気にとらわれて、それを脱けきることのできなかった時期である。

中年になって少し書が進んできた。元豊8年(1085)、虞世南の「道場碑」の題語に、草書のおもしろさは学ぶ人が自分で会得しなければならない。長らく学んでいるうちには、きっと解ってくるという。彼が草書を学んでから30年、元祐6年(1091)、47歳のころ、はじめてその微妙なおもむきを悟ることができた。この時に書いたものは文同の「墨竹枯木図」とならべてもよいと自負している。彼は30年間の精進を秘かに唐の懐素に比べていた。

元祐初年、黄庭堅ははじめて蘇軾に面会する。この後のことであろう、ある時、蘇軾と銭

勰(せんきょう、穆父)が黄庭堅の草書を観賞したとき、蘇はしきりに賞歎したが、銭勰は一言もいわなかったので、その訳を尋ねると、懐素の「自叙帖」の真蹟を見たならば得るところがあるであろうといった。

黄庭堅はそう言われると心の中では不平であった。しかしこれが後に黄庭堅が「自叙帖」によって草書の妙を悟る機縁になったという。

また徐徳修に与えた草書の跋に、蘇軾と銭勰が彼の草書に俗気が多いのはよくないと批評したことが記されている。黄庭堅は平生もっとも苦にやんでいたのは、この俗気を脱することであった。彼はのちに、彼の元祐時代の書を、まだ俗気の脱けきらないものとして、それ以後の書と区別している。

黄庭堅は紹聖元年(1094)、江西分寧の黄龍山中でたちまち草書の妙を悟った。今までに書いたものは筆鋒があまり現われすぎていてよくない。今ではもう明窓浄几のもと、筆墨の気に入ったものがあるならば、数千字書いても倦まないつもりであるが、まだその機会にめぐまれないという。

同じく紹聖元年(1094)5月および紹聖4年(1097)11月に黄庭堅は「蘭亭序」の跋を書いている。彼は「蘭亭序」から古人の筆意を学んだというが、それはおそらくこの前後の頃のことであろうと中田は推測している。彼は紹聖2年(1095)4月から、元符元年(1098)3月まで黔州(けんしゅう、四川省)に過ごす。この黔州時代の書を、また後にこれ以後のものと区別している。

そして元符2年(1099)6月から同3年12月まで戎(じゅう)州(四川省)に過ごす。この時期になると、前の黔州時代の書をしきりに反省し批判する。

「余が黔南にいたときには、まだあまり字が弱々しいことに気がつかなかったが、戎州へきてからは、前に書いたものをみると、多くは憎らしく、たいてい十のうち三つ四つがややましだとおもうだけである。いまはじめて古人の沈着痛快ということばを悟った。ただこれを理解する人がないだけであるという。沈着痛快とは斉の王僧虔が呉の皇象の草書を批評したことばで、おちついた中に力強いものがつつみかくされた筆意をいうと中田は解釈している。

また「黔中にいたときの書は多くは意のままに曲折して書いていた。意は尽くされていたが、用筆は及ばなかった。戎州へ来て棘(ほく)道(四川省)を通りかかり、舟の中で長年訓練された船頭が舟を漕ぐのを見て、少し書が進むのを覚えた。これからのちは意のままに用筆がともなってきたという。

元符3年(1100)のころの「此君軒詩の跋」に、「ちかごろの士大夫は、古法を会得しているものはほとんどなく、ただ筆を右左ともてあそんで、それを草書といっているだけである。草書はじつは科斗篆隷と法を同じくし意を同じくするものであることを知らないのである。数百年来、ただ張長史(旭)と永州の狂僧懐素とわたくしの三人だけがこの法を悟っている」という。

戎州時代の書は古法の悟得によってまた一歩を進め、草書のわかるのは張旭と懐素と自分(黄庭堅)だけであるという境地に到達したわけである。

建中靖国元年(1101)4月、荊南(湖北省)にあって、「いまから十年前の書をみると、まるで自分が書いたとは思われない。年がよって病気がちで何事も思うようにならないが、ただ書だけはますますよくなるように思われる」という。荊南時代以後、彼が没するまでの5年間、これは彼の最後の円熟した時期ということができる。

黄庭堅がもっとも晩年、宜州(広西省)において、張載熙にあたえた書巻の跋尾の言葉は、その書法を知るのによく要をえている。

「すべて書を学ぶにはまず用筆を学ばねばならない。用筆の法は、筆に二本の指をかけて回腕で書かなければならない。古人がいっているように、掌は虚に、指は実にしなければならない。無名指を筆に倚せると力がでる。古人が書を学ぶにはいつも臨摹ばかりしていたわけではない。古人の書を壁に張りつけて、それをよく観賞し、こころに悟入したならば筆を下すようにする。こうして気分が向いたときに字を習って、それがやがて完成したとき、心の中でよく練りなおして、俗気がすっかりなくなってからはじめて人に見せてもはずかしくないものができる。すべて字を書くときには魏晋の人の書をよく観賞し、これを心に会得すれば、おのずから古人の筆法を知ることができる。草書を学ぶには楷書に精しくなければならない。筆を下すときの裏表を知れば、草書の書きかたはわかる。草書は難しいことはない」と黄庭堅はいう。

ここで中田は黄庭堅の草書について、次のように考えている。すなわちその草書はひたすらな精進と丹練と学問と悟道とによって、元祐時代、黔州時代、戎州時代、荊南時代とそれ以後へと、たえず過去を否定しながら、向上の一路をめざして進展していったもので、晩年の数年に至って、ついに三昧超妙の域に達したと中田は考えている。

黄庭堅が魏晋の書に求めたのは、微細な技術ではなく、魏晋の人の高い心がそのままにあらわれた、にごらぬ美しさであった。彼はそれを逸気と呼んでいる。この逸気は宋斉に承けつがれて唐におよんだ。初唐の四家欧・虞・褚・薛は書法に拘束されてこの逸気は破壊され、徐浩、沈伝師になってほとんど亡んだ。張旭、顔真卿が出でて、はじめて魏晋隋唐以来の超越絶塵のおもむきを備えた。そののち楊凝式がいでて、いくらかそのおもむきを得たが、楷書の基礎をもっていなかった。けれどもその書はすぐれていた。

宋代になると、蘇舜元、舜欽兄弟がこれを承けつぎ、ついで蘇軾が顔・楊を学んでその気骨に近かった。黄庭堅は蘇氏兄弟から古人の筆意を悟り、唐の張旭、懐素、高閑上人に草書の妙をうかがい、さらに秦漢の篆隷にさかのぼって、古人の用筆と筆意を悟ったのである。

黄庭堅の書はその学究と丹練と悟道を身をもって体験しなければ本当に理解することは難しいであろうと中田はいう。深くその書を愛し、深くその義を取るというのが黄庭堅の信念であった(中田、18頁~25頁)。

米芾について 内藤乾吉

米芾が自分の体得した書法の要訣と自分の学書の経歴とを簡単に述べた文(「自叙書学」とか呼ばれている)を書いたものが、「羣玉堂帖」の中の米帖に載っている。

円熟した立派な行書で大書したもので、晩年に近い書と思われるものである(その文は彼の遺文を集めた「宝晋英光集」その他の書にもみえている。徳川末の書家で米芾を学んで一家をなした市河米庵はこの文を注釈敷衍して「米家書訣」という書物を作っている)。

内藤乾吉もこの米芾の「自叙書学」を中心にして、その書について考察している。その文は次のようにある。

「自分は初め顔真卿を学んだ。七、八歳の頃は非常に大きな字を書いたので、一枚の紙にまとまらなかった。後に柳公権の書を見てその緊結を慕い、柳の金剛経を学んだ。やがて柳が欧陽詢から出ていることを知って欧を学んだ。そうするといつしか字が印版・排笇(計算に用いる棒をならべたさま)のようになってくる。

そこで褚遂良を慕い、最も長く習った。また段季の転摺(転は使転の自由なこと、摺は筆が往復重なることであろう)肥美で、八面みな全いのを慕ったが、やがて段が全く蘭亭の筆法から出てきたものであることを覚ったので、遂に法帖をもあわせて見るようになって、晋魏の平淡に入った。鐘繇の四角い字を棄てて、師宜官を手本とした。その劉寛碑を習ったのである。篆書では詛楚文と石鼓文が好きである。また竹簡は竹の聿(ふで)を以て漆で書いたものであり、鐘鼎の銘は古老の点がえもいわれぬことを悟った。書壁の字は沈伝師を主とした。小字は大いに取らない。」

これでみると、幼少の時に顔真卿、柳公権、欧陽詢を習ったのは後世と同じである。柳公権の金剛経は、米芾の習ったのと同じものかどうかはわからないが、近年敦煌から発見されている。

清の翁方綱は、「羣玉堂帖」のこの米書をみて跋を書いているが、それによると段季は唐の元和ごろの人である。師宜官は後漢の霊帝の時の人であるが、、「劉寛碑」というものは宋の趙明誠もその書者を知り得なかったのに米芾がどうして師宜官の書であることを知ったかがわからぬといっている。とにかくこれらの書は今日みることができない。

翁方綱はまた「米芾は褚を学ぶこと久しいといっているが、そこでこそよく晋法を窺うことができたのだ」といっている。

これはもっともな批評であると内藤はいう。だいたい褚遂良の書は「房玄齢碑」や「雁塔聖教序」を見ると、「帖法を碑に入れた」と評する人もあるくらいで、碑書でありながら、欧陽詢や虞世南のそれとは違って、微細な筆意をよく表しており、南朝人の非常に技巧的に発達した書法を残していると内藤はみている。

欧・虞からそういう南朝人の筆意を窺うことはむつかしいが、褚遂良からならばそこへ溯る手がかりになるという。

米芾の書には最後まで褚遂良の筆意が残っていることは両者を比較してみれば気づくという。欧・虞・褚は楷書の完成者であるとされているが、その中で褚の書がもっとも前代の、ことに南朝の法を残していて、六朝へ通じ易いのは、あたかも蘇・黄・米がいずれも晋唐の書を学んで新意を出した点は同じでありながら、古法をもっともよく伝えたのは米であり、米から唐へ、さらに六朝へのつながりを見いだすことが容易であるのと似ていると内藤はいう。

次に米芾は段季の書が蘭亭からきているのを覚って、法帖をも見るようになり、魏晋の平淡に入ったという。

そして翁方綱は、米芾が元豊6年(1083)、33歳の時に書いた有名な「龍井方円庵記」に跋を書いているが、その中で「宋の温革(叔皮)のいうところによると、米芾は元豊中に蘇東坡に会って教えを受け、それから始めて晋人を学ぶようになり、それから書が大いに進んだということであるが、そうするとこの碑の書は米芾が始めて晋人を学んだ時分の書で、その用筆が晋帖の意を得ている」といっている。

「方円庵記」の書はもっとも王羲之の「聖教序」に近いとされる。

また清の王澍(虚舟)は米芾が38歳の時に書いた「蜀素帖」(図88, 89)を評して、「米芾は王羲之の聖教序のことは一言も語ったことがないが、実は蜀素帖の筆法は一筆一筆聖教序から来ている。そうして一向に知らぬ顔をしている」といっている。

「方円庵記」では字の形に至るまで「聖教序」に彷彿たるところがあるが、「蜀素帖」になると、「聖教序」の筆意があってもそれはすでに自己のものとして消化されている。

王澍はそこを見破りえて大いに得意だったわけであると内藤は解説している。

ともかくこの両者を比べてみると、その間における進歩が窺えておもしろいと内藤はいう。

もちろん米芾は「聖教序」ばかりを習ったのでなく、二王をはじめいろいろのものを学んだに相違なく、米芾の41歳以前の書と推定される「叔晦帖」(図91-92)を見ると、我々が今日智永の「真蹟千字文」などから想像する南朝末期あたりの爛熟した巧緻を極めた筆法をすっかり手に入れていると内藤は評している。

そして内藤乾吉は「叔晦帖」の図版解説において、その父・内藤湖南の評に言及している。すなわち父(内藤湖南)はこの三帖(「叔晦帖」「李太師帖」「張季明帖」)の跋を書いたが、その中で「叔晦帖」を評して「智永と虞世南の間ぐらいの書風で、必ずしも二王にばかり拘束されて居らず、駿發秀眉、無双である」といったとしている。

これに対して、息子の内藤乾吉は次のように補足している。

「智永の真蹟本の千字文や虞世南の汝南公主墓誌などと比べてみれば、その然るところがうなずける。この叔晦帖や大行皇太后挽詞を見ると、米芾がいかによく晋唐人の筆法を習得し、その気韻をも得たかがわかる。署名に黻の字を書いているから、四十一歳以前の書である」と(図版解説、173頁参照のこと)。

さて、米芾は二王にとどまることに満足していたのではなく、さらに二王以前の高古な風格を慕った。当時、帝室の外戚であった李瑋という大収蔵家があったが、米芾はその家で二王以外の晋人の真蹟を集めたいわゆる「晋賢十四帖」(あるいは十三帖とも)を見て、それらの書風に傾倒した。

この晋帖のことは米芾の著わした「宝章待訪録」および「書史」のほか、謝安の「八月五日帖」や「秘閣続帖」の米芾の跋にみえている。

米芾はこの帖の書を批評して「宝章待訪録」では、「武帝王戎の書は字に篆籒の気象あり奇古なり」といい、「美なるかな、得て加うべからず」「謝安の帖は字は清古、二王の上にあり、宜べなるかな、子敬(王献之)の帖尾に批せること」と讃嘆の語を発し、「秘閣続帖跋」(『東観余論』に載る)にも、「武帝・王戎・謝安・陸雲の輩は法は篆籒のごとく、体は飛動するごとし」といっている。

ところがこのほかにまだ米芾がこの晋帖のことを草書で書いたものが羣玉堂の米帖に刻されている。

次にその文を引用すると、

「ある好事の家の収蔵している帖に篆籒のような書がある。それからみると二王の書も俗っぽく思えてくる。晋武帝帖がそれである。謝奕は混然天成である。謝安は清邁、まことに子敬の帖尾に批答を書いたのももっともである(下略)」と。

これにより、米芾がいかにこの晋帖に傾倒していたかがわかるし、またその文字は晋帖の字に倣って書いたものであることがわかる。その書は彼の平生の姿を見失うくらいに古雅な味を出したものである。この晋帖はかつて宋の太宗が『淳化閣帖』を作った時に借り上げられたことがあるが、当時編纂者の王著に眼識が無かったため、閣帖にはその中の郗愔の書だけしか採用されなかったのは惜しまれると米芾はいっている。

米芾がこの晋帖をはじめて李瑋の家で見たのは、元祐の初年、35歳頃と推定され、それ以来何とかして手に入れたいと考えていたが遂に及ばなかった。

ただその中の謝安の「八月五日帖」は建中靖国元年(1101)、51歳に至って当時蔡京の所有になっていたのを譲ってもらって宿望の一端を果した。

ともかく35歳頃から見はじめて生涯執心していたこの晋人の書が、米芾の書に影響を与えぬはずはない。その影響を考える鍵になるのが、「羣玉堂米帖」中の米芾がこれら晋人に倣って書いた草書である。この草書がいつ頃の作か不明であるが、まだ謝安の一帖を得ていない時のものと考え、少なくとも51歳以前のものであると内藤はみなしている。

そしてこれに非常に似たところのあるのが、46、7歳頃の作と推定される「草書四帖」(図97-104)である。また李家の晋帖の短評を行書で書いた「李太師帖」(図93, 94)や「張季明帖」(図95, 96)にもその影響が認められるという。「李太師帖」「張季明帖」は何年の書かわからないが、恐らく40歳以後のものであるようだ。

ところで、「草書四帖」は習字のために書いたと考えられるものであり、「李太師帖」、「張季明帖」も率意の書ではなく、これらをもって米芾の本然の姿であるとはいいきれないところがあるが、「草書四帖」より少し前の44歳頃の書と考えられる「楽兄帖」(図105, 106)に至っては、それが尺牘であるだけに、全く経意のあとを感じさせず、渾然天成、米芾の真面目をあらわしたというべきで、内藤はこれを今日見られる米書の最高のものと考えている。そしてこのような書は二王の書のみに汲々としていただけでは到達し得なかったものであろうという。

そして内藤はその「楽兄帖」の図版解説においても、次のように絶賛している。

「「楽兄帖」は米芾の書として、すでに円熟の極致に達したものである。あくまで遒勁秀抜でありながら、米芾の書の特徴である欹側怒張の弊を感じさせず、渾然天成の域に達していて、気品もはなはだ高い」と(図版解説、174頁参照のこと)

米芾の有名な言葉がある。

「自分は壮歳、まだ一家を成すことができなかった時には、人は自分の書を集古字であるといった。これは自分が諸の長処を取り、それを綜合して完成を期したためである。老年になって始めて一家を成してからは、人は自分の書を見ても何を祖としたかを知らぬ」と。

内藤は、これまで述べてきたところでも、米芾のこの言葉がうなずけるという。

さて、米芾の「自叙書学」には、なお「石鼓文」や「詛楚文」などの石刻文字や鐘鼎文字のことを書いているが、これは当時は金石学の盛んな時で、米芾は李公麟その他の収蔵家の金石を見たと『書史』に書いており、これらの金石文字にも関心のあることを示したものである。竹簡のことまで書いているのは、当時漢代の竹簡が発見されたことは、黄伯思の『東観余論』にみえていて有名なことである。米芾も竹簡を得たということで、それに言及している。

次に『書壁』には主に沈伝師の書法を用いたといっているが、沈伝師の書は今日「柳州羅池廟碑」で知られるけれども、その擘窠大字がどんなものであったかは、想像にたよるほかない。『宝章待訪録』や『書史』に、米芾が潭(長沙)に官していた時に、道林寺の四絶堂に沈伝師が詩を杉板に書いたものがあったので、それを借りてきて、半年臨学し、のちに石にも刻させたということがみえる。

また米芾が智永以下14人の書を批評した文の中に沈伝師を評して、「龍の天表に遊び、虎の渓旁に踞まる如し、神清自如、骨法清霊」といっている。

最後に「小字は大いに取らず」というのはどういう意味かはっきりしないが、翁方綱はそれを米芾が小字を軽んじた意にとって、こんなことをいうと後学が学書の順序を無視して勝手な熱をあげ、小楷を棄てて学ばず、もっぱら大行草ばかり書きたがるようになって困ると不満の意を述べている。

以上のほかにも、米芾が自分の学書について述べたものに、

「自分は十歳頃から碑刻を稽古し、また周越、蘇子美(舜欽)の札を学んだ。一家をなしてからは、人に李邕の筆法があるといわれたのを嫌って遂に沈伝師を学んだ。その俗でないのを愛したからだ。自後しばしば王献之の字を改めた。(改は倣の誤りか)その落々不群の意を取ったのだ」というのがある。

米芾が王献之をよく学んだことは周知のことである。また米芾が徽宗の勅命で書いた小楷千字文の跋に、「自分は幼時より顔真卿の行書を学んだが小字には留意しなかった」といっており、『海岳名言』にも「顔真卿の行書は教うべし、真書は俗品に入る」といっている。

ことさらに古法を無視した顔の楷書は好まなかったにちがいないが、当時の人々とともに、顔の行書はよく習ったのである。米芾の「評紙帖」などは顔法から来ていると、董其昌は評している。

董其昌は晋人の古法を得ることに努力したことは米芾と同様で、またそういう点では米芾以後の第一人者であるから、米芾を理解することももっとも深いといわれる。

したがって董其昌の「画禅室随筆」には米芾に関する批評が非常に多く、米芾を知るにはもっともよい手引きとなるものである。

董其昌は米芾の小楷を批評して、「米芾の行書は世間に伝わって、晋人の書と競争する位だが、しかし米芾の平生自負するところは小楷であったのではないか。それを大事にしてむやみに書かなかったので筆蹟が稀れなのであろう」といっている。

大体、米芾の得意は大中字の行草で、小楷書などは大したものではないという批評が昔から多いので、董其昌のこの言葉は、それに対する啓蒙の意もあるようだ。とにかく米の小楷は決して隅におけるものではないと、内藤はみなしている。

米芾は、「自分の小行書には大字のようなのがある。人に与える場合にはそういうのは書かぬが、自分の家に蔵している真蹟古帖の跋尾には往々そういう字を書いた」といっているが、これは自分が人にやる字は大中字の行書ばかりだから、世人は自分の小行書のうまさは知るまいが、実は小字でも大字同様にうまいのだということである。小行書も人が知らぬくらいであるから、小楷などはさらに知られなかったようだ。

一般的に宋代は行書時代であるとされるが、米芾のような文人生活では小楷を書く必要はあまりなかったであろう。また書を求める人の方でも、小楷の面白さなどは理解せず、行書の大きな派手なのを好んだことは今日と同様であったのだろうと内藤は推測している。

米芾は晩年に書画学博士となったとき、王羲之の「黄庭経」のように書けという徽宗の命令で千字文を書かされた。その跋に、「黄庭経のように千字文を書けとのありがたい御命令ですが、私は幼少より顔行を学びましたけれども、小楷にはついに留意いたしませんでした。(下略)」と書いているが、小楷に留意しなかったというのは天子に対する遠慮もあるのであろうという。

ところで米芾の小楷は今日法帖の中には、この千字文をはじめ、二、三のものがあるが、真蹟本としては、「大行皇太后挽詞」(図107, 108)と、「崇国公墓誌」とがある。挽詞は51歳の書であるが、これは米芾の小楷の最上のものとされている。

「大行皇太后挽詞」は朝廷に上ったものであるから、米芾としては最も慎重に書いたはずで、これが彼の謹厳な楷書の極致である。欧・虞のような四角ばった楷書ではないが、欧・虞より以前をねらった米芾としては、欧・虞のような方正な楷書は書かなかった。米芾は楷書が書けぬという論は、後世の方正な楷書を見た目からいうことであると内藤は解説している。

この点董其昌は、「小楷は非常にむつかしい。法帖を臨するものは只だ形骸を得るだけであるから、益々真のものから遠ざかる。古人の真蹟を見ないので、神化から隔たるからであろう。宋では唯だ米芾だけが真の小楷を解した。」といっている。内藤はこの董其昌の言葉を至言であるとしている。董其昌も米芾同様に晋唐の真蹟を数多く見たので、米芾がよくわかったわけである。

一方、「崇国公墓誌」は米芾の57歳没年の書である。これは挽詞などよりは気楽に書いたものであろうが、どこか頽然たるところが感じられると内藤は評している。

米芾は随分口が悪く、前人の書に対して遠慮のない悪罵を浴びせている。それらも米芾の書を知る参考になるし、また米芾がどんな書蹟を見たか、また蔵したかも参考にする必要があるが、紙幅の都合のため内藤は割愛している。

要するに米芾は蘇東坡、黄山谷とともに宋代の革新派の書家とされる。そこに彼の書道史上における大きな意義がある。同時に彼は古法追究家としても宋代の第一人者である。米芾の書が学ばれ易くして学び難いゆえんである。内藤は古法追究家としての米芾にもっとも興味を感じているので、上記のような米芾論を述べてきたという(内藤、26頁~36頁)。

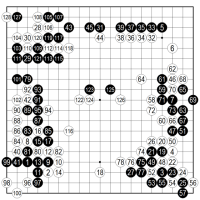

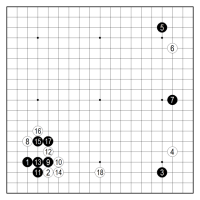

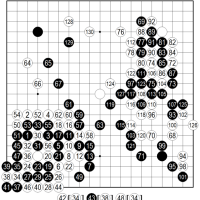

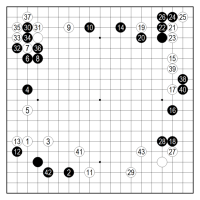

最新の画像[もっと見る]

-

≪勝負師の教え~藤沢秀行氏の場合≫

2週間前

≪勝負師の教え~藤沢秀行氏の場合≫

2週間前

-

≪勝負師の教え~中山典之氏の場合≫

3週間前

≪勝負師の教え~中山典之氏の場合≫

3週間前

-

≪【囲碁】本因坊道策について≫

3ヶ月前

≪【囲碁】本因坊道策について≫

3ヶ月前

-

≪【囲碁】本因坊道策について≫

3ヶ月前

≪【囲碁】本因坊道策について≫

3ヶ月前

-

≪【囲碁】本因坊道策について≫

3ヶ月前

≪【囲碁】本因坊道策について≫

3ヶ月前

-

≪【囲碁】本因坊算砂について≫

3ヶ月前

≪【囲碁】本因坊算砂について≫

3ヶ月前

-

≪【囲碁】本因坊算砂について≫

3ヶ月前

≪【囲碁】本因坊算砂について≫

3ヶ月前

-

≪【囲碁】本因坊算砂について≫

3ヶ月前

≪【囲碁】本因坊算砂について≫

3ヶ月前

-

≪【囲碁】事前置石制と自由布石≫

3ヶ月前

≪【囲碁】事前置石制と自由布石≫

3ヶ月前

-

≪【囲碁】事前置石制と自由布石≫

3ヶ月前

≪【囲碁】事前置石制と自由布石≫

3ヶ月前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます