≪囲碁の死活~プロローグ≫

(2025年4月13日投稿)

今回のブログから、囲碁の死活について、次の著作を参考にして、考えてみたい。

プロローグということで、例によって、各著作のまえがきなどを手掛かりに、囲碁の基本死活について、プロ棋士の説くところを概観してみよう。

合わせて、You Tubeで囲碁の死活の重要性について説いておられる「囲碁を教える人」の動画内容について紹介してみたい。

<囲碁の死活>

〇小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年

〇船越哲治『囲碁・実戦の死活130』山海堂、2003年

〇趙治勲『ひと目の詰碁―やさしい問題を反復練習』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]

〇新垣武『NHK囲碁シリーズ 新垣武の実戦に役立つ死活反復トレーニング』日本放送出版協会、2000年

〇山田至宝『基本死活 虎の巻』日本棋院、2004年[2012年版]

〇小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年

〇加藤正夫『新・木谷道場入門第8巻 死活と攻合い』河出書房新社、1973年[1996年版新装改訂]

〇山田至宝『初段合格の死活150題』(日本棋院、2001年[2013年版])

〇桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]

〇工藤紀夫編『新・早わかり 死活小事典 形で見わける生き死にのコツ』日本棋院、1993年[2008年版]

〇大竹英雄『大竹英雄の基礎死活の独習法』誠文堂新光社、1998年

〇趙治勲『基本死活事典(上・下)』日本棋院、増補改訂版1996年[2006年版]

〇張栩『基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]

【小林覚『はじめての基本死活』(棋苑図書)はこちらから】

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・「どんな勉強法をすれば、強くなれるのでしょうか」

しばしば質問される。

呉清源先生は、「碁で大事なのは生き死にとヨセだ」と言う。

著者もほかの棋士も「詰碁に挑戦するのが一番地力がつきますよ」とアドバイスする。

・たしかに、生き死には勝負に直結する。ある一団が死んでしまっては元も子もないから。

しかし、単純にそれだけではない。序盤から終盤のヨセまで、死活力こそが基礎筋力になるからである。

・碁が強い人は死活が強い人である。

にもかかわらず、アマの人は有段者になっても、「ゴチャゴチャしている死活はいやだ」などと敬遠しがちである。

その気持ちはわかるが、本格的に上達するためには、やはり死活に強くなることだろう。

・生き死にはスペースと急所がポイントである。

本書では、級の人が初段を目指す際、あるいは初段の人が胸を張って天下初段と言い切るためには、これだけは覚えてほしい。そんな死活の考え方が身につく題材を選んだという。

本書に挑戦すれば、必ず碁の基礎体力がつくと信じている、と著者はいう。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、3頁)

囲碁が強くなりたい方のために詰碁で強くなる

◎なぜ詰碁が大切か? 棋力アップに不可欠

・囲碁をはじめたからには、強くなりたい、勝ちたい、負けたくない……といった願望が生まれる。

それには、どういうことを勉強したら上達するかが問題になる。

その一つの方法として、石の生き死にを部分的に判断する力をつける『詰碁』というものがある。

・囲碁は、最終的に盤上に生存している石によって構成された「地」の大小を競うゲームであるから、生きる石は生きる、殺せる石は殺す方が、いいに決まっている。

最初は、盤面は広いのであるが、極端なことをいえば、石の生き死にを常に意識しながらの戦いの連続が『囲碁』なのである。

そこで『詰碁』が重要になってくる。

・また、詰碁を勉強することで、生き死にだけでなく、急所の発見や手筋の連続を学ぶことになるから、「筋」にも明るくなってくるという利点がある。

◎詰碁を目で解くことで実力アップ

・本書は、詰碁の入門という観点でまとめた。

だから、珍しい形や、難解な作りものの形を除外して、ごく基本的な死活と、普段の対局でよくお目にかかる形を集めてある。

・ただし、囲碁は地の多いほうが勝ちのゲームである。

石を取ることに夢中になって、囲碁格言にある『石取ってその碁に勝たず』にならないよう、形勢判断をくれぐれも間違えないようにしてほしい。

・問題形式に構成してあるので、なるべく解答を見ないで、そして碁盤に並べない(対局中は石を並べ替えることができない)で、目で解くようにしてほしい。

(本書によって詰碁の急所、手筋が少しでも理解されることを願っている)

(船越哲治『囲碁・実戦の死活130』山海堂、2003年、2頁)

・「碁が強くなるには何を勉強したらよいか」という質問をよく受ける。

「一般的に『石の死活』を勉強しなさい」と返事することにしているという。

著者にかぎらず、プロ棋士のほとんどが死活を大切にしている。

その理由は簡単。死活問題には正しい解答が一つしかないからである。

そのために正しい筋を読む能力が培われる。

それと、先を読む力が養われ、また早く読みとることもできるようになる。

・もう45年以上前になるが、著者が子供の頃、師匠の木谷實先生(故人、九段)の門に入り、まず日課となったのが死活の問題を毎日解くことであったそうだ。

この問題を解く努力が、どれだけ今日の著者の碁に役立っているかはかり知れないという。

・だから、皆さんも強くなりたいと願うなら、布石、定石、手筋、ヨセなどの勉強も大切であるが、ぜひ死活を勉強されることをおすすめする。

(最後にひと言。詰碁に取り組むのは最初はなかなかおっくうなものである。しかし、なんとか解こうと努めていくうちに、不思議に面白くなる。頑張ってください。)

(大竹英雄『大竹英雄の基礎死活の独習法』誠文堂新光社、1998年、1頁)

・正続“碁を始める人のために”で碁の道に入られた人々のために、“基本定石”と“中盤の定石”に次いで、今この“死活に関する10章”をおくることとなった。

・定石も中盤の打ち方もその知識は上達のうえにもとより欠くことのできないものであるが、石の死活こそはすべての碁のテクニックの根底をなすものであって、これをひと通り把握していないことには、定石も布石も、なにもかもが空しくなってしまう。

・死活の正確な心得があってこそ、はじめて定石も中盤戦も意味をもって来る。

そのしっかりした裏づけがありさえすれば、相手の定石はずれをとがめることもできるし、自分の模様のなかに打込んで来た石の処理にあたっても不安をいだくことはないはずである。

・碁の勝敗は大たい中盤の戦いで決するものであるが、死活のただしい知識をもっていない人はつねに不安の感にさらされ、自信のない手ばかり打つこととなるから、すこし手ごわい相手にぶつかるとどうすることもできない。

・自分の石の死活がはっきりしたいため、必要のないところにむだ手をくだしたり、反対に取れている石を活かしたりする。

そのようなことを始終くり返しているのでは上達が望まれないばかりでなく、これは本当の碁からは遠いものとなってしまう。

・じつにあらゆる意味からいって、死活のただしい理解の必要さ、これはもうどんなに強調してもしすぎることはないと信じる。

・本書は、旧著“基本死活”に取材し、それを“形”もしくは“筋”のうえから10章に分類してわかり易く説いたものである。

基本的な知識としてはまずこれだけを本当に心得ておかれたら充分と確信する。

そのためいわゆる“詰碁”式のものは極力さけた。

(殊に専門家のあいだで重視されまた迎えられるような詰碁の傑作とか逸品とかいわれる類はすべて採用してない。それよりも実際によくできる形、つねに接する隅の変化、そういうものの中から基礎となる筋だけをえらんで系統的にしめすことにつとめたという。)

図形は煩をいとわず、どんな人にも盤石なしでわかるよう、配列と編集には特に苦心したつもりである。

どうか本書によって安心感をもち自信を深くして局に対せられるよう切望する。

(高川秀格『死活に関する10章』梧桐書院、1971年、1頁~3頁)

・いうまでもないことであるが、死活は碁の基本である。

まず、習いはじめたとき真っ先に教わるのは二眼の生死であるし、これを無視して先に進むことはできない。

そして徐々に上達するとともに死活のテクニックも高度なものが要求されるようになるが、いつまでいってもこれでよいという段階はない。

つまり、碁の力イコール死活のテクニックといってよいほど、死活は重要な意味を持っている。

・さて、これだけ重要な死活に上達法はないものだろうか。

じつは取っておきの方法があるという。

べつにむずかしいことではない。いくつかの基本的な死活のパターンを形として覚え込んでしまうのである。

むろん実戦に現われるさまざまな形が、これですべて解決するというわけではない。

しかし、その大部分はこの基本形から派生する応用形になるはず。

実戦で遭遇するたびに、1の手から考えるような無駄なことは必要なくなるわけである。

・本書には、隅や辺のパターン別に合計150の基本形を収めてある。

似かよったもの同士を三題ずつ並べたのも特徴で、どれもが実戦ですぐ応用の利く形であり、さらに一つ一つの形を考えることによって、自然と手筋の力も身につくようになっている。

・これだけで中級から初段を目ざそうという方なら必要にして十分な量であるし、完全にマスターすれば優に高段の実力がつくことが必定である。

また、巻末には全収録型のさくいんを設け、急所の手筋を一手ないし三手明示しておいたので、活用してほしい。

※本書は1983年日本棋院刊『早わかり死活小辞典』を底本とし、増補したものである。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、3頁~4頁)

・プロとアマの大きなちがいは何だろうか。

死活についていえば、プロは基本形なら形を見ただけで、手を読まずに結果がわかるということだろう。

考えずにわかるということが重要で、それは修練の賜なのである。

アマチュアにとっても同じことで、基本的な死活は形を見ただけでわかるようにしたいもの。

・碁は最終的には地の多寡で勝負が決まるが、基本は石の生存権の争いである。

死活力の向上がそのまま自信につながり、碁が大きく進歩する。

・本書では、実戦的な死活、応用の利く基本形を網羅した。

これを土台にして、死活の力をつけてほしい。

本書が読者の碁の死活力を高める一歩になり、棋力向上の一助になれば、これにまさる喜びはない。

(山田至宝『基本死活 虎の巻』日本棋院、2004年[2012年版]、3頁)

・平成7年、NHK囲碁講座テキストの編集部の方から、アマチュアのトレーニング用にやさしい詰碁を連載してくれないかと持ちかけられた。

当時、創作詰碁に取り組んでおり、日々難題ばかりを扱っていた。

考えてみれば、実戦には余り役に立たないような形も随分作っていたと思う。

(というのは、プロになって難しい詰碁を創るのが当たり前、やさしいのはプライドが許さないという想いだった)

・さて、連載をはじめて著者の詰碁が、NHK囲碁講座の質問(ためになる記事)投書ナンバー5に入った。それで難しい詰碁より実戦形のものが読者の皆さんに役に立つことを実感した。

・本書の死活問題は、実戦で出来た形から取ったものであるそうだ。

(級位者の実戦も含まれているので、有段者から見れば多少変な形もあるという)

・また実戦形式のため、必ずしも正解が一つではない。

NHK囲碁講座で勉強した反復トレーニングが、さらにどう実戦で生かされていくべきかを考え、まとめたという。

詰碁を解く喜びが、実戦で勝つ喜びへと、つながっていく事を味わってほしいと思う。

(新垣武『NHK囲碁シリーズ 新垣武の実戦に役立つ死活反復トレーニング』日本放送出版協会、2000年、2頁~3頁)

・詰碁を勉強すると力がつく。

プロでも修行中は「発陽論」など詰碁に取り組む。

詰碁の問題としてならかなり難しい問題でも解ける。それが実戦でちょっと形が変わって出てくるともう分からない。

それは詰碁と実戦は別物だと思っているからである。

実戦でややこしい死活が出てくると「詰碁みたい」と言う。

みたい、じゃなくて詰碁なんである。

ただ違うのは、詰碁は死活のみを目的とし、損得、形勢に関係ない。

実戦では、殺しても周りで損をしては何もならない。

また実戦ではいろいろな形で出てくる。しかし、整理、分析して行くと基本形に戻ることが多い。その詰碁の力を実戦でも役立てるのである。

・第1章は従来の基本死活であるが、第2章、力をつける実戦死活、第3章、死活と戦いのアヤ、は皆さんの実戦の中から取材したという。

第4章の実戦解説は、おもしろい戦いの碁を選び、死活絡みのところを中心に解説したそうだ。

(勉強と思わず、楽しく読んで下さい。そうすれば力もつくはず)

(小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年、3頁)

「はしがき」

・アマの打つ碁の醍醐味は、中盤戦のキッタハッタにある。

倒すか倒されるかのスリルある攻合いや石の死活が、直接に勝負に関係することが多い。

極端なことを言えば、布石やヨセなどは同じ程度の相手なら大差はない。

また、布石やヨセが勝負に関係してくるのは、アマでもトップレベルの人たちである。

・この8巻では、実戦に活用しやすい形や手筋、それに基礎的な死活やヨミの土台をある程度分類し、組織的に実戦への応用ができるように工夫したそうだ。

時間をかけて読みきれば、それだけの棋力向上の効果は保証できるという。

・死活と攻合いにおいて、まず石の「形」を見て、ぱっと活き死、勝ち負けの見当がつかなければならない。

第一章では、「目で解く死活48型」をもとに、この「形」を見極める訓練をしてほしい。

「形」の次に重要なことは、「筋」である。

第二章では、格言を手がかりに、死活・攻合いの「筋道」を分りやすく説明した。

第三章の練習問題は、第二章の知識を自分のものにするためのものである。

・じっくりとあるいは気軽に、自分にあったペースで問題に取り組んでみてほしい。

学んだことが実戦で活用できたら、うれしいかぎりである。

(加藤正夫『死活と攻合い』河出書房新社、1973年[1996年版新装改訂]、3頁~4頁)

・この巻は、死活の問われる形を基本型から応用型へ、事典としてまとめたものである。

一応問題形式にしてあるが、詰碁のように一題一題解答を伏せて取り組む必要はさらさらなく、むしろ気ままに読んでいただくほうが、本書の内容にふさわしい。

ページをめくって興味のある形だけに目を通すのもいいし、考えるのが面倒ならすぐ正解図を見るのも結構。

枕元に置いておき、一、二ページぼんやり眺めているうちに眠りにつく、といった利用法など、私(著者)のもっとも望むところだ。

・石の死活に関する基本的な考え方を、自然に会得していただこうというのが、本書の目的なのである。

・何事によらず、基本は大切である。

たとえば、本文の冒頭に三目ナカデの形があるが、すべての死活問題は煎じ詰めれば一眼か二眼かということなのだから、三目ナカデは基本中の基本といわねばならない。

ある形について、どうすれば三目ナカデにできるかを考えるようになれば、それを考えなかったときにくらべてたいへんな進歩といえるだろう。

基本を軽んじては応用も利かなくなるのである。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、1頁)

・死活とは、囲碁の大事なルールである石の生き死に。

それにまつわる知識やテクニックは、初心者から高段者そしてプロに至るまで、誰にとっても大事な要素。

なかでも基本死活は、勝負を競ううえで、誰もが知っておくべき事柄。

・このたび、『基本死活事典』が、30年ぶりに全面改訂されることになった。

改訂にあたり、旧版を整理しなおし、筆を加えたという。

・まず、序章では眼と欠け眼の仕組みについての解説をした。

・第一章「生きと死に」では生き形、死に形、中間形(コウなど)という死活における三つの結論についての解説をした。

・第五章「一眼をめぐる攻防」では、一眼を作れるかどうかに特化したテーマを、さまざまな筋を分類して、解説した。

・第六章「筋」では、死活にまつわる基本手筋から古典詰碁に見られる有名な筋まで、さまざまな筋を分類して、解説した。

・本書に書かれていることは、実戦に通じるものばかりである。

死活が苦手な方は、問題を解くというよりは、全部暗記するつもりで取り組まれてはどうだろうか。

・「基本死活」=「実戦死活」とするならば、ここで得た知識は読みの力を持つことと同等のものである。それはそのまま棋力につながるものである。

【凡例】

・詰碁ではなく、実戦を想定しているため、正解は複数ある。

・正解は代表的なものを示した。失敗、変化なども同様。

・「白生きなし」とは、黒先でも生きがないということ。

・「白死になし」とは、黒先でも死なないということ。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、3頁~4頁、6頁)

「囲碁を教える人」というペンネームで、元院生で野狐9段の人が、詰碁の重要性について、次のようなYou Tubeにおいて、説いておられる。

詰碁の解き方について、基本的な考え方を解説しておられるので、関心のある方はご覧いただきたい。

〇「ヨミが苦手な人必見!絶対に間違えない詰碁の解き方【囲碁】」

(2020年10月3日付)16分

・しらみつぶしの解き方が有用

・自らの創作詰碁を例に具体的に解説。

・1の一、2の一、3の一など順番に検討していく解き方

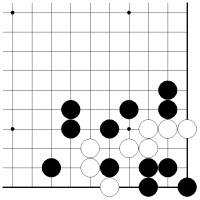

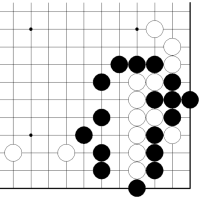

【囲碁を教える人の院生時代の創作詰碁】

〇「【完全終了】一生ヨメない人の詰碁の解き方」

(2021年8月28日付)19分

・初手だけ合わせてもダメで、そのような解き方は「ザルで水をすくような解き方」だとする。

・詰碁の目的は、実戦で正しい結論が導き出せることにある。

〇「【99%の人が勘違い】詰碁を解く本当の理由TOP5」

(2022年4月30日付)25分

・ヨミの力の2つの要素とは、①知識(例えば、隅の急所は2の一)、②頭の中で石を自由に浮かべる力である。

・『ひと目の詰碁』を例示。

〇「【知らないとヤバイ】最強の詰碁集10選」

(2022年9月10日付)25分

・囲碁を教える人は、200冊以上の詰碁本(「発陽論」も含む)を解くほどの「囲碁マニア」。

・基礎編、応用編、発展編、達人編にわけて、詰碁集10選を紹介。

・基礎編の1冊目は、趙治勲『ひと目の詰碁』(とくに2~7分あたり)

⇒ひと目で解かないで、最初は「しらみつぶし」で丁寧に解いていくのがよい。

答えを丸暗記しても意味がない

ヨミの訓練、考える訓練に主眼をおくべきである。

深掘りして考える

(2025年4月13日投稿)

【はじめに】

今回のブログから、囲碁の死活について、次の著作を参考にして、考えてみたい。

プロローグということで、例によって、各著作のまえがきなどを手掛かりに、囲碁の基本死活について、プロ棋士の説くところを概観してみよう。

合わせて、You Tubeで囲碁の死活の重要性について説いておられる「囲碁を教える人」の動画内容について紹介してみたい。

<囲碁の死活>

〇小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年

〇船越哲治『囲碁・実戦の死活130』山海堂、2003年

〇趙治勲『ひと目の詰碁―やさしい問題を反復練習』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]

〇新垣武『NHK囲碁シリーズ 新垣武の実戦に役立つ死活反復トレーニング』日本放送出版協会、2000年

〇山田至宝『基本死活 虎の巻』日本棋院、2004年[2012年版]

〇小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年

〇加藤正夫『新・木谷道場入門第8巻 死活と攻合い』河出書房新社、1973年[1996年版新装改訂]

〇山田至宝『初段合格の死活150題』(日本棋院、2001年[2013年版])

〇桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]

〇工藤紀夫編『新・早わかり 死活小事典 形で見わける生き死にのコツ』日本棋院、1993年[2008年版]

〇大竹英雄『大竹英雄の基礎死活の独習法』誠文堂新光社、1998年

〇趙治勲『基本死活事典(上・下)』日本棋院、増補改訂版1996年[2006年版]

〇張栩『基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]

【小林覚『はじめての基本死活』(棋苑図書)はこちらから】

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・小林覚『はじめての基本死活』のはじめに

・船越哲治『囲碁・実戦の死活130』のまえがき

・大竹英雄『基礎死活の独習法』はしがき

・高川秀格『死活に関する10章』のまえがき

・工藤紀夫編『死活小事典』のはしがき

・山田至宝『基本死活 虎の巻』のはじめに

・新垣武『実戦に役立つ死活反復トレーニング』のまえがき

・小島高穂『実戦死活がおもしろい!』のはしがき

・加藤正夫『死活と攻合い』のはしがき

・趙治勲『基本死活事典(上)』のはしがき

・張栩『新版 基本死活事典』のはしがき

・【補足】囲碁を教える人と詰碁~You Tubeより

小林覚『はじめての基本死活』のはじめに

・「どんな勉強法をすれば、強くなれるのでしょうか」

しばしば質問される。

呉清源先生は、「碁で大事なのは生き死にとヨセだ」と言う。

著者もほかの棋士も「詰碁に挑戦するのが一番地力がつきますよ」とアドバイスする。

・たしかに、生き死には勝負に直結する。ある一団が死んでしまっては元も子もないから。

しかし、単純にそれだけではない。序盤から終盤のヨセまで、死活力こそが基礎筋力になるからである。

・碁が強い人は死活が強い人である。

にもかかわらず、アマの人は有段者になっても、「ゴチャゴチャしている死活はいやだ」などと敬遠しがちである。

その気持ちはわかるが、本格的に上達するためには、やはり死活に強くなることだろう。

・生き死にはスペースと急所がポイントである。

本書では、級の人が初段を目指す際、あるいは初段の人が胸を張って天下初段と言い切るためには、これだけは覚えてほしい。そんな死活の考え方が身につく題材を選んだという。

本書に挑戦すれば、必ず碁の基礎体力がつくと信じている、と著者はいう。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、3頁)

船越哲治『囲碁・実戦の死活130』のまえがき

囲碁が強くなりたい方のために詰碁で強くなる

◎なぜ詰碁が大切か? 棋力アップに不可欠

・囲碁をはじめたからには、強くなりたい、勝ちたい、負けたくない……といった願望が生まれる。

それには、どういうことを勉強したら上達するかが問題になる。

その一つの方法として、石の生き死にを部分的に判断する力をつける『詰碁』というものがある。

・囲碁は、最終的に盤上に生存している石によって構成された「地」の大小を競うゲームであるから、生きる石は生きる、殺せる石は殺す方が、いいに決まっている。

最初は、盤面は広いのであるが、極端なことをいえば、石の生き死にを常に意識しながらの戦いの連続が『囲碁』なのである。

そこで『詰碁』が重要になってくる。

・また、詰碁を勉強することで、生き死にだけでなく、急所の発見や手筋の連続を学ぶことになるから、「筋」にも明るくなってくるという利点がある。

◎詰碁を目で解くことで実力アップ

・本書は、詰碁の入門という観点でまとめた。

だから、珍しい形や、難解な作りものの形を除外して、ごく基本的な死活と、普段の対局でよくお目にかかる形を集めてある。

・ただし、囲碁は地の多いほうが勝ちのゲームである。

石を取ることに夢中になって、囲碁格言にある『石取ってその碁に勝たず』にならないよう、形勢判断をくれぐれも間違えないようにしてほしい。

・問題形式に構成してあるので、なるべく解答を見ないで、そして碁盤に並べない(対局中は石を並べ替えることができない)で、目で解くようにしてほしい。

(本書によって詰碁の急所、手筋が少しでも理解されることを願っている)

(船越哲治『囲碁・実戦の死活130』山海堂、2003年、2頁)

大竹英雄『基礎死活の独習法』はしがき

・「碁が強くなるには何を勉強したらよいか」という質問をよく受ける。

「一般的に『石の死活』を勉強しなさい」と返事することにしているという。

著者にかぎらず、プロ棋士のほとんどが死活を大切にしている。

その理由は簡単。死活問題には正しい解答が一つしかないからである。

そのために正しい筋を読む能力が培われる。

それと、先を読む力が養われ、また早く読みとることもできるようになる。

・もう45年以上前になるが、著者が子供の頃、師匠の木谷實先生(故人、九段)の門に入り、まず日課となったのが死活の問題を毎日解くことであったそうだ。

この問題を解く努力が、どれだけ今日の著者の碁に役立っているかはかり知れないという。

・だから、皆さんも強くなりたいと願うなら、布石、定石、手筋、ヨセなどの勉強も大切であるが、ぜひ死活を勉強されることをおすすめする。

(最後にひと言。詰碁に取り組むのは最初はなかなかおっくうなものである。しかし、なんとか解こうと努めていくうちに、不思議に面白くなる。頑張ってください。)

(大竹英雄『大竹英雄の基礎死活の独習法』誠文堂新光社、1998年、1頁)

高川秀格『死活に関する10章』のまえがき

・正続“碁を始める人のために”で碁の道に入られた人々のために、“基本定石”と“中盤の定石”に次いで、今この“死活に関する10章”をおくることとなった。

・定石も中盤の打ち方もその知識は上達のうえにもとより欠くことのできないものであるが、石の死活こそはすべての碁のテクニックの根底をなすものであって、これをひと通り把握していないことには、定石も布石も、なにもかもが空しくなってしまう。

・死活の正確な心得があってこそ、はじめて定石も中盤戦も意味をもって来る。

そのしっかりした裏づけがありさえすれば、相手の定石はずれをとがめることもできるし、自分の模様のなかに打込んで来た石の処理にあたっても不安をいだくことはないはずである。

・碁の勝敗は大たい中盤の戦いで決するものであるが、死活のただしい知識をもっていない人はつねに不安の感にさらされ、自信のない手ばかり打つこととなるから、すこし手ごわい相手にぶつかるとどうすることもできない。

・自分の石の死活がはっきりしたいため、必要のないところにむだ手をくだしたり、反対に取れている石を活かしたりする。

そのようなことを始終くり返しているのでは上達が望まれないばかりでなく、これは本当の碁からは遠いものとなってしまう。

・じつにあらゆる意味からいって、死活のただしい理解の必要さ、これはもうどんなに強調してもしすぎることはないと信じる。

・本書は、旧著“基本死活”に取材し、それを“形”もしくは“筋”のうえから10章に分類してわかり易く説いたものである。

基本的な知識としてはまずこれだけを本当に心得ておかれたら充分と確信する。

そのためいわゆる“詰碁”式のものは極力さけた。

(殊に専門家のあいだで重視されまた迎えられるような詰碁の傑作とか逸品とかいわれる類はすべて採用してない。それよりも実際によくできる形、つねに接する隅の変化、そういうものの中から基礎となる筋だけをえらんで系統的にしめすことにつとめたという。)

図形は煩をいとわず、どんな人にも盤石なしでわかるよう、配列と編集には特に苦心したつもりである。

どうか本書によって安心感をもち自信を深くして局に対せられるよう切望する。

(高川秀格『死活に関する10章』梧桐書院、1971年、1頁~3頁)

工藤紀夫編『死活小事典』のはしがき

・いうまでもないことであるが、死活は碁の基本である。

まず、習いはじめたとき真っ先に教わるのは二眼の生死であるし、これを無視して先に進むことはできない。

そして徐々に上達するとともに死活のテクニックも高度なものが要求されるようになるが、いつまでいってもこれでよいという段階はない。

つまり、碁の力イコール死活のテクニックといってよいほど、死活は重要な意味を持っている。

・さて、これだけ重要な死活に上達法はないものだろうか。

じつは取っておきの方法があるという。

べつにむずかしいことではない。いくつかの基本的な死活のパターンを形として覚え込んでしまうのである。

むろん実戦に現われるさまざまな形が、これですべて解決するというわけではない。

しかし、その大部分はこの基本形から派生する応用形になるはず。

実戦で遭遇するたびに、1の手から考えるような無駄なことは必要なくなるわけである。

・本書には、隅や辺のパターン別に合計150の基本形を収めてある。

似かよったもの同士を三題ずつ並べたのも特徴で、どれもが実戦ですぐ応用の利く形であり、さらに一つ一つの形を考えることによって、自然と手筋の力も身につくようになっている。

・これだけで中級から初段を目ざそうという方なら必要にして十分な量であるし、完全にマスターすれば優に高段の実力がつくことが必定である。

また、巻末には全収録型のさくいんを設け、急所の手筋を一手ないし三手明示しておいたので、活用してほしい。

※本書は1983年日本棋院刊『早わかり死活小辞典』を底本とし、増補したものである。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、3頁~4頁)

山田至宝『基本死活 虎の巻』のはじめに

・プロとアマの大きなちがいは何だろうか。

死活についていえば、プロは基本形なら形を見ただけで、手を読まずに結果がわかるということだろう。

考えずにわかるということが重要で、それは修練の賜なのである。

アマチュアにとっても同じことで、基本的な死活は形を見ただけでわかるようにしたいもの。

・碁は最終的には地の多寡で勝負が決まるが、基本は石の生存権の争いである。

死活力の向上がそのまま自信につながり、碁が大きく進歩する。

・本書では、実戦的な死活、応用の利く基本形を網羅した。

これを土台にして、死活の力をつけてほしい。

本書が読者の碁の死活力を高める一歩になり、棋力向上の一助になれば、これにまさる喜びはない。

(山田至宝『基本死活 虎の巻』日本棋院、2004年[2012年版]、3頁)

新垣武『実戦に役立つ死活反復トレーニング』のまえがき

・平成7年、NHK囲碁講座テキストの編集部の方から、アマチュアのトレーニング用にやさしい詰碁を連載してくれないかと持ちかけられた。

当時、創作詰碁に取り組んでおり、日々難題ばかりを扱っていた。

考えてみれば、実戦には余り役に立たないような形も随分作っていたと思う。

(というのは、プロになって難しい詰碁を創るのが当たり前、やさしいのはプライドが許さないという想いだった)

・さて、連載をはじめて著者の詰碁が、NHK囲碁講座の質問(ためになる記事)投書ナンバー5に入った。それで難しい詰碁より実戦形のものが読者の皆さんに役に立つことを実感した。

・本書の死活問題は、実戦で出来た形から取ったものであるそうだ。

(級位者の実戦も含まれているので、有段者から見れば多少変な形もあるという)

・また実戦形式のため、必ずしも正解が一つではない。

NHK囲碁講座で勉強した反復トレーニングが、さらにどう実戦で生かされていくべきかを考え、まとめたという。

詰碁を解く喜びが、実戦で勝つ喜びへと、つながっていく事を味わってほしいと思う。

(新垣武『NHK囲碁シリーズ 新垣武の実戦に役立つ死活反復トレーニング』日本放送出版協会、2000年、2頁~3頁)

小島高穂『実戦死活がおもしろい!』のはしがき

・詰碁を勉強すると力がつく。

プロでも修行中は「発陽論」など詰碁に取り組む。

詰碁の問題としてならかなり難しい問題でも解ける。それが実戦でちょっと形が変わって出てくるともう分からない。

それは詰碁と実戦は別物だと思っているからである。

実戦でややこしい死活が出てくると「詰碁みたい」と言う。

みたい、じゃなくて詰碁なんである。

ただ違うのは、詰碁は死活のみを目的とし、損得、形勢に関係ない。

実戦では、殺しても周りで損をしては何もならない。

また実戦ではいろいろな形で出てくる。しかし、整理、分析して行くと基本形に戻ることが多い。その詰碁の力を実戦でも役立てるのである。

・第1章は従来の基本死活であるが、第2章、力をつける実戦死活、第3章、死活と戦いのアヤ、は皆さんの実戦の中から取材したという。

第4章の実戦解説は、おもしろい戦いの碁を選び、死活絡みのところを中心に解説したそうだ。

(勉強と思わず、楽しく読んで下さい。そうすれば力もつくはず)

(小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年、3頁)

加藤正夫『死活と攻合い』のはしがき

「はしがき」

・アマの打つ碁の醍醐味は、中盤戦のキッタハッタにある。

倒すか倒されるかのスリルある攻合いや石の死活が、直接に勝負に関係することが多い。

極端なことを言えば、布石やヨセなどは同じ程度の相手なら大差はない。

また、布石やヨセが勝負に関係してくるのは、アマでもトップレベルの人たちである。

・この8巻では、実戦に活用しやすい形や手筋、それに基礎的な死活やヨミの土台をある程度分類し、組織的に実戦への応用ができるように工夫したそうだ。

時間をかけて読みきれば、それだけの棋力向上の効果は保証できるという。

・死活と攻合いにおいて、まず石の「形」を見て、ぱっと活き死、勝ち負けの見当がつかなければならない。

第一章では、「目で解く死活48型」をもとに、この「形」を見極める訓練をしてほしい。

「形」の次に重要なことは、「筋」である。

第二章では、格言を手がかりに、死活・攻合いの「筋道」を分りやすく説明した。

第三章の練習問題は、第二章の知識を自分のものにするためのものである。

・じっくりとあるいは気軽に、自分にあったペースで問題に取り組んでみてほしい。

学んだことが実戦で活用できたら、うれしいかぎりである。

(加藤正夫『死活と攻合い』河出書房新社、1973年[1996年版新装改訂]、3頁~4頁)

趙治勲『基本死活事典(上)』のはしがき

・この巻は、死活の問われる形を基本型から応用型へ、事典としてまとめたものである。

一応問題形式にしてあるが、詰碁のように一題一題解答を伏せて取り組む必要はさらさらなく、むしろ気ままに読んでいただくほうが、本書の内容にふさわしい。

ページをめくって興味のある形だけに目を通すのもいいし、考えるのが面倒ならすぐ正解図を見るのも結構。

枕元に置いておき、一、二ページぼんやり眺めているうちに眠りにつく、といった利用法など、私(著者)のもっとも望むところだ。

・石の死活に関する基本的な考え方を、自然に会得していただこうというのが、本書の目的なのである。

・何事によらず、基本は大切である。

たとえば、本文の冒頭に三目ナカデの形があるが、すべての死活問題は煎じ詰めれば一眼か二眼かということなのだから、三目ナカデは基本中の基本といわねばならない。

ある形について、どうすれば三目ナカデにできるかを考えるようになれば、それを考えなかったときにくらべてたいへんな進歩といえるだろう。

基本を軽んじては応用も利かなくなるのである。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、1頁)

張栩『新版 基本死活事典』のはしがき

・死活とは、囲碁の大事なルールである石の生き死に。

それにまつわる知識やテクニックは、初心者から高段者そしてプロに至るまで、誰にとっても大事な要素。

なかでも基本死活は、勝負を競ううえで、誰もが知っておくべき事柄。

・このたび、『基本死活事典』が、30年ぶりに全面改訂されることになった。

改訂にあたり、旧版を整理しなおし、筆を加えたという。

・まず、序章では眼と欠け眼の仕組みについての解説をした。

・第一章「生きと死に」では生き形、死に形、中間形(コウなど)という死活における三つの結論についての解説をした。

・第五章「一眼をめぐる攻防」では、一眼を作れるかどうかに特化したテーマを、さまざまな筋を分類して、解説した。

・第六章「筋」では、死活にまつわる基本手筋から古典詰碁に見られる有名な筋まで、さまざまな筋を分類して、解説した。

・本書に書かれていることは、実戦に通じるものばかりである。

死活が苦手な方は、問題を解くというよりは、全部暗記するつもりで取り組まれてはどうだろうか。

・「基本死活」=「実戦死活」とするならば、ここで得た知識は読みの力を持つことと同等のものである。それはそのまま棋力につながるものである。

【凡例】

・詰碁ではなく、実戦を想定しているため、正解は複数ある。

・正解は代表的なものを示した。失敗、変化なども同様。

・「白生きなし」とは、黒先でも生きがないということ。

・「白死になし」とは、黒先でも死なないということ。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、3頁~4頁、6頁)

【補足】囲碁を教える人と詰碁~You Tubeより

「囲碁を教える人」というペンネームで、元院生で野狐9段の人が、詰碁の重要性について、次のようなYou Tubeにおいて、説いておられる。

詰碁の解き方について、基本的な考え方を解説しておられるので、関心のある方はご覧いただきたい。

〇「ヨミが苦手な人必見!絶対に間違えない詰碁の解き方【囲碁】」

(2020年10月3日付)16分

・しらみつぶしの解き方が有用

・自らの創作詰碁を例に具体的に解説。

・1の一、2の一、3の一など順番に検討していく解き方

【囲碁を教える人の院生時代の創作詰碁】

〇「【完全終了】一生ヨメない人の詰碁の解き方」

(2021年8月28日付)19分

・初手だけ合わせてもダメで、そのような解き方は「ザルで水をすくような解き方」だとする。

・詰碁の目的は、実戦で正しい結論が導き出せることにある。

〇「【99%の人が勘違い】詰碁を解く本当の理由TOP5」

(2022年4月30日付)25分

・ヨミの力の2つの要素とは、①知識(例えば、隅の急所は2の一)、②頭の中で石を自由に浮かべる力である。

・『ひと目の詰碁』を例示。

〇「【知らないとヤバイ】最強の詰碁集10選」

(2022年9月10日付)25分

・囲碁を教える人は、200冊以上の詰碁本(「発陽論」も含む)を解くほどの「囲碁マニア」。

・基礎編、応用編、発展編、達人編にわけて、詰碁集10選を紹介。

・基礎編の1冊目は、趙治勲『ひと目の詰碁』(とくに2~7分あたり)

⇒ひと目で解かないで、最初は「しらみつぶし」で丁寧に解いていくのがよい。

答えを丸暗記しても意味がない

ヨミの訓練、考える訓練に主眼をおくべきである。

深掘りして考える

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます