≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(上)』より≫

(2025年7月20日投稿)

本日の「囲碁フォーカス」では、「知っておきたい!「整地」ワザ」と題して、水間俊文八段が整地の手順について解説しておられた。最近はパソコンで対局する人が多く、ボタンをクリックするだけで勝敗が分かってしまい、整地までする必要がなくなってしまったことも、整地ができない原因の一つであるようだ。

水間八段によれば、整地の手順としては、次の点がポイントとなるそうだ。

①死に石を取り上げてアゲハマに

②細かい陣地から埋める

③数えやすいように四角形をつくる

(おすすめのテクニックとして、ホシを目安に四角形を作る。ホシや旗を立てて10の単位にする)

整地をつかった形勢判断の仕方についても説明しておられた。

そして、今日のNHK杯は、呉柏毅六段vs林漢傑八段の対局であった。

解説は、定石解説書や9路盤攻略本で知られる安斎伸彰八段が担当しておられた。

中盤に「二手ヨセコウ」が生じて、攻め合いがらみの複雑な碁をうまく解説しておられた。アマチュアはコウが苦手である。ただのコウでさえそうなのだから、一手ヨセコウ、二手ヨセコウ、両コウ、二段コウなどとなってくると、言葉の意味もさることながら、実戦譜の中でそれを見分けて、次のコウダテを探すとなると、ふつうの棋力のアマチュアはお手上げであろう。

結果的にみて、中盤戦で上辺にできた「二手ヨセコウ」が生じて、それが勝敗を分ける展開となった。

ことほどさように、囲碁の死活の大切さを思い知らされる対局であった。

さて、今回も引き続き、囲碁の死活について、次の基本死活事典を参考にして考えてみたい。

〇趙治勲『基本死活事典(上 基本死活の部)』日本棋院、増補改訂版1996年[2006年版]

趙治勲先生の執筆だけあって、死活の変化図を丁寧に多数掲載されている。ヨセコウや万年コウ、両コウなどについても解説されている。

【趙治勲氏のプロフィール】

・1956年生まれ。韓国釜山市出身。

・1962年来日、故木谷実九段に入門。

・1968年、11歳で入段。1971年、五段。1981年、九段。

・1975年、第12期プロ十傑戦で初のビッグタイトルを獲得、その後、各種棋戦で活躍し、1980年名人位に就く。以後1984年まで5連覇。名誉名人の資格を得る。

・1981年、本因坊と併せ持ち、タイトル戦史上4人目の名人・本因坊となる。

・1982年、名人、本因坊、十段、鶴聖の4冠制す。

・1983年、棋聖位を獲得、3大タイトルを独占。棋聖戦3連覇。

・1987年、天元位を獲得し、史上初のグランド・スラム(7大タイトル制覇)達成。

・1989年、本因坊奪取、以降10連覇で二十五世本因坊の称号を受ける。

・1996年、11年ぶりに名人奪取、2度目の大3冠を達成。

・1998年、3巡目の大3冠。

・2002年、タイトル獲得65となり、二十三世本因坊坂田栄男の記録を抜く。

・2014年、第4回マスターズカップ優勝。

※2014年9月現在、タイトル獲得数73。平成24年、通算1400勝達成。

【趙治勲『基本死活事典(上)』はこちらから】

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・この巻は、死活の問われる形を基本型から応用型へ、事典としてまとめたものである。

一応問題形式にしてあるが、詰碁のように一題一題解答を伏せて取り組む必要はさらさらなく、むしろ気ままに読んでいただくほうが、本書の内容にふさわしい。

ページをめくって興味のある形だけに目を通すのもいいし、考えるのが面倒ならすぐ正解図を見るのも結構。

枕元に置いておき、一、二ページぼんやり眺めているうちに眠りにつく、といった利用法など、私(著者)のもっとも望むところだ。

・石の死活に関する基本的な考え方を、自然に会得していただこうというのが、本書の目的なのである。

・何事によらず、基本は大切である。

たとえば、本文の冒頭に三目ナカデの形があるが、すべての死活問題は煎じ詰めれば一眼か二眼かということなのだから、三目ナカデは基本中の基本といわねばならない。

ある形について、どうすれば三目ナカデにできるかを考えるようになれば、それを考えなかったときにくらべてたいへんな進歩といえるだろう。

基本を軽んじては応用も利かなくなるのである。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、1頁)

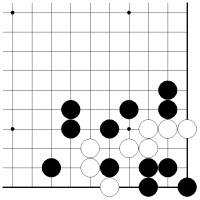

隅の死活・六目型

【第1型】

白先黒死

・キッカリした六目型である。

・外ダメが全部つまっていることに注意。

※白先黒死だが、うっかりしやすい要素がないでもない。

【正解】ダメヅマリ

・白1のツケ。

・黒2とツケ返すしかないが、白3とオサえていてよい。

※ダメヅマリのため黒aとオサえるわけにいかず、死となる。

このダメヅマリはちょっとした盲点ではないだろうか。

【失敗】コウ

・白1も急所の一つである。

・黒2と応じるしかなく、白3に黒4と入れてコウ。

※黒4とコウにしなければ、白4とノビられて、隅の曲り四目となる。

いずれにせよ、コウにしては白の失敗。

【参考1】黒生き

☆外ダメを一つ空けた。白先でどうなるか。

・白1のツケは黒2。

・白3のとき、こんどは黒4とつめることができ、無条件生きとなる。

※したがって、このばあいの白1のツケは失敗である。

【参考2】コウが正解

・この形では白1のほうが正解だ。

・黒2から白5までの形は一手ヨセコウである。

※ただ、この形のばあい、外のダメアキが一つであることに注意を要する。

次図を参照。

【参考3】ダメ二つ

☆外のダメが二つ空いている。

・白1と置いてみるが、以下白5のとき、黒6でオシツブシが成立する。

※ダメが二つ以上空いていれば、黒無条件生きということである。

〇ヨセコウ

【1図】

・1図は、<参考2>を再掲したものだが、白は1とコウを取ったあと、もう一手aとダメをつめなければ本コウにならない。

・白1と取った時点では「一手ヨセコウ」といい、性質としては、本コウにくらべて、黒の負担がかなり軽いといえる。

【2図】

・2図は、白1とコウを争っているが、白はこのあと、a、bをつめて本コウになるから、

「二手ヨセコウ」であり、黒はほとんど痛痒(つうよう)を感じない。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、68頁~69頁)

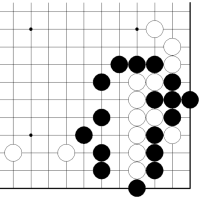

隅の死活・六目型【第3型】黒生きなし

・実戦にもよく現れる、カギ型である。

・この形は、黒先でも生きがない。

※これをおぼえておくと、いろいろな応用形も、理解しやすくなる。

【変化1】(マガリ)

・黒先でいろいろやってみよう。

・まず黒1のマガリであるが、白2のオキが急所となり、以下白6まで、ナカデとなる。

※白2は4のハネを先にしてもよい。

【変化2】(トビ)

・つぎは黒1のトビ。

・これが一番生きそうな手であるが、白2ともう一方の急所に置かれ、以下白6まで、やはり一眼しかできない。

【変化3】(コスミ)

・こんどは黒1とコスんでみる。

・しかし白2のオキが急所で、二眼を作る余地はない。

※白aなら黒b。

・白2が絶対の急所で、これをcにハネるのは、黒2で生きられてしまう。

【変化4】(サガリ1)

・黒1とサガって形を広げてみよう。

・しかしこれもむずかしい形ではなく、白2とハネれば五目ナカデの形に結びつく。

・白4のオキで死。

※白2、4はほかの手もあるが、検討無用だろう。

【変化5】(サガリ2)

・つづいては黒1とこちらのサガリ。

・これも白2のハネ殺しだ。

・黒3とオサえれば五目ナカデの形になるから簡単である。

【参考1】(ハネても)

・かりに、黒1、3のハネが利いたとして、このあと黒先で生きる余地はないだろうか。

・ないのである。だから白も、あわてず2、4と応じていてよい。

【参考2】(おなじ結果)

・前図のあと、黒1とトンでみよう。

・やはり白2のオキが急所。

・黒3のとき、白4とホウリ込んでいて、黒に生きはない。

※黒1でaのマガリも白bで死。

その他の手も各自検討していただきたい。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、72頁~73頁)

隅の死活・八目型

【第1型】

白先万年コウ

・カギ型の一つ長い形。

・外ダメがつまっているとき、白から打って「万年コウ」になることを知っておく。

・むろん「万年コウ」とはどういうものかも。

【正解】腹ヅケ

・白1と腹にツケるしかない。

・黒2のとき白3のソイ。

・黒4のハネは急所で、白5のとき黒6とサガって、これが「万年コウ」と呼ばれる形である。

※ところで、この万年コウの性質であるが――

【参考1】自殺行為

・この形、黒から手が出しにくいのが大きな特色である。

・もし黒1とつめたりしたら、白2と取られ、死を招く本コウになってしまうから。

※黒1はコウダテ有利を確かめないと打てない手である。

【参考2】選択権

・黒が手を出さなければ、いずれ白1、3とダメがつまり、白aとコウを取ることになる。

※そのあとコウをツイでセキにするか、またはbと中ダメをつめて本コウにするか、白に選択権がある。

【変化】五目ナカデ

・白1から3のとき、黒4のサガリは失着となる。

・白5のマガリが急所で、五目ナカデになっていることを確かめていただきたい。

【失敗】ハネ

・最初、白1とハネるのは失敗。

・黒2のとき白3が急所になるが、以下黒8までとなり、白aとツイでもセキである。

※白3で4とツケ、黒6、白3は黒7とハネて生き。

【万年コウ】

【1図】

・1図が「万年コウ」の煮詰まった形である。

・黒a、白bのコウ争いは、コウに勝てる保証がない限り、命を縮める手になる。

※白から取りかけにいくときは白b と取り、さらにa とつめてから本コウであるが、コウにするかしないかは自由だ。

※もし双方ともコウダテに成算がなく、コウにする意志がないときは、2図。

【2図】

・白1と取り、さらに取り跡に白がツイでセキにする。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、122頁~123頁)

隅の死活・八目型

【第2型】

黒死になし

・黒の外ダメが一つ空いている。

・このため、白先手で万年コウにもならない。

・実戦でよく生じ、ダメヅマリとダメアキの違いを頭に入れておく。

【正解1】ダメアキ

・手段があるとしても、やはり白1しかない。

・おなじく黒2とハネたとき白3のソイ。

※ここで、黒の次の一手が肝要である。

【正解2】白先手ゼキ

・黒1の下ヅケが好手。

・白2のとき黒3と引き、セキの形である。

※厳密にいえば、白先で白の先手ゼキということ。

もし実戦でこの原型ができたら、あらかじめ黒地はゼロと計算しておく。

【変化1】妙着

・黒1とツケたとき、白2とこちらをオサえたらどうなるか。

※この変化が本型の見ものである。

・黒3が妙着。

・白4と二子を取らせたあと―

【変化2】オイオトシ

・黒5の取り返し。

・白6と渡ったとき、黒7のアテでオイオトシになっており、黒が生きる。

※本来はセキになるところだが、この変化はいうまでもなく白失敗である。

・なお白6で―

【変化3】手なし

・白1とアテても手にはならない。

・黒2とオサえ、白3のとき黒4とツグことができる。

※外ダメが空いているため、白aとつめても黒bでオシツブシ。

【失敗】万年コウ

・白1から3のとき、前型のように黒4、6と運ぶのはどうか。

・ダメが空いている黒の少し楽な万年コウとはいえ、コウにするよりはセキで生きるほうが一般論としてまさっている。

【参考】ダメヅマリ 黒8取り返す(6)

・もう一度、ダメヅマリとの比較をしておこう。

・白1から3のとき、黒4とツケても成功しない。

・白9と渡られたとき、ダメヅマリのため黒aとアテられないからである。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、124頁~125頁)

隅の死活・八目型【第17型】

※あらかじめ黒にハネのある形

・このハネ一本は大きな助けになり、白先でも手にならない。

・ただし、黒も受け方に注意しないと頓死の筋がある。

【変化1】(沈着)

・白の有力手の一つは1のホウリコミ。

・これに対して黒2のマガリが沈着である。

・つづいて白aとナカデをしても黒b。

また白cとサガっても黒bで生き。

※いずれにせよ、三角印の黒がモノをいっている。

【失敗】(手拍子)

・白1に対し、黒2の抜きは手拍子の軽率。

・白3と置かれ、こんどはすでに、146頁の図例【第16型】にある死形である。

※黒2と抜いたのでは、三角印の黒を働かせたことにはならないのだ。

【変化2】(ヒヤリ)

・白1のオキも有力手の一つであろう。

・黒2がおなじく急所。

・白3には黒4とオサえている。

・白5とホウリ込まれ、一瞬死にかと思わせるが、単に黒6と抜いていて、白aに黒bで生きている。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、148頁)

隅の死活・クシ型【第1型】

・簡単に隅からハネたのでは生かしてしまう。

・隅の特殊性を利用し、いろいろな手段があることを確かめてほしい。

【正解1】(ツケ)

・急所は白1のツケ。

・黒2のとき、白3のトビも急所である。

・黒4と突き当たるしかなく、白5を利かしてから7のホウリコミでコウになる。

※白5ですぐ7でもコウだが、5を利かしたほうが得。

【正解2】(切り)

・白1、黒2のとき、白3と切るのもある。

・黒はダメヅマリのため、黒4のとき白5とハネる余地があるから。

・黒6と取ってのコウ。

※この形は白3で5とトビ、黒4、白3のコウとおなじである。

【正解3】(すぐにコウ)

・白1のツケに対し、黒2のオサエなら白3とアテ、そのまま隅のコウ争いである。

※白3でa、黒bもコウ。

※黒2でなくcと堅くツグのは、白3と渡られて無条件死。

【失敗1】(正真正銘)

・白1のハネはまったく策がない。

・黒2とサガり、正真正銘の「クシ型」となって生きである。

※このあとナカデをはかろうとしても、白aは黒b、白bは黒aで生き。

【失敗2】(二段コウ)

・白1のキリコミからいくのはどうか。

・一応手筋ではあるが、少しひねりすぎである。

・黒2のとき白3からアテる筋はあるが、白5、黒6のコウ争いは本コウではなく二段コウ。

本コウより劣る。

【コウの取り番】

【1図】

・1図で白先の問題だとしよう。結論はむろんコウである。

・その手順は、白1、黒2でよいだろうか。

・確かにコウにはなっているが、実は問題がある。

【2図】

・厳密には2図、白1から3でなければならない。

・お気づきのとおり、コウの取り番が違うからである。

※1図の答案を正解にするかどうか、詰碁のルールに定かではないが、正解だとしても2図より劣ることは知っておくべきだろう。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、180頁~181頁)

隅の死活・クシ型

【第17型】黒死になし

・最初のクシ型とくらべて形が少し小さくなった。

・実戦にはよく現れる形であるが、黒は手抜きで生きている。

【変化1】(ハネ)

・白から取りかけにいくとすれば1のハネだが、黒2とツイでよい。

・白3のオキには黒4が肝要。

・つづいて白5とハワれて一瞬ヒヤリとする形だが、黒6とツイでいて、白3の石は取れている。

【変化2】(意地悪)

・白1には黒2とカケツギでも生き。

・白3の元ツギは意地のわるい手で、黒も気をつけなくてはいけない。

・黒4の眼持ちかaが冷静である。

※黒4でbは、aのホウリ込まれて死ぬ。

【変化3】(オキ)

・白1のオキは紛らわしい手であるが、黒2とカケツいでいて心配はない。

※1で2の点のオキも、黒1のカケツギで手なし。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、202頁)

【第19型】白先黒死

・見るからに薄い形だが、あまり簡単に考えると生かしてしまう。

第一手をどこから持っていくかだが、急所は一つしかない。

【正解1】(オキ)

・白1のオキがこの形の急所である。

・黒2とワタリを止めるしかないところだが、白3のハネから5とダメヅマリを衝くのがうまい。

【正解2】(ワタリ)

・白1に対して黒2のカケツギなら、白3と渡っていてそれまで。

※黒2でほかにaのツギも白3。

おなじく2で3のサガリは白aと出られて死。

※とにかく白1はすばらしい急所である。

【失敗1】(ハネ)

・白1のハネからいってはいけないのか。

・黒2のマガリなら、白3と置いて、<正解1>に戻るはず。

※しかし、白1は手順がわるい。

ということは、黒側にもっといい受け方があるということだ。

【失敗2】(急所)

・白1のハネには黒2のトビが好手。

やはりここが急所なのである。

※さてこの形、黒は生きているのかどうか。

もう少し追求してみなければならない。

【失敗3】(生き)

・何か手があるとすれば白1のツケ。

・黒2のとき白3とアテるのが、黒は4とツイでよい。

・白5に黒6と抜き、ピッタリ二眼である。

※白3で5とアテても黒6でおなじ。

つまりこの形は黒生き。

【失敗4】(俗手)

・白1の腹ヅケは俗手。

・黒2、白3のとき、黒4のトビが大切な手。

※このあと、白a、黒b、白c、黒dまでの生きとなる。

※黒4でbのアテは、白4のハネでコウにされるから注意。

【失敗5】(悪手)

・白1とここを出るのはさらに俗手。

・黒2と受けた形はちょうど<第17型>とおなじで、黒死になしの形である。

・白3のハネなら黒4のツギ。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、204頁~205頁)

隅の死活・一合マス型

【第2型】白先コウ

・これがふつうにいわれる一合マスである。

・ただし外のダメがつまっているかどうかで変化が違ってくる。

・まずはダメヅマリ一合マスを見てみよう。

【正解1】(ツケ)

・白からの攻めは1のオキが正着。

・このほかにも手があるが、それについては改めて触れる。

・黒の応手は2のツケ(aでも同じ)が最善。

※やはり「2ノ一」の働きが一合マスでも生きてくる。

【正解2】(ハネ)

・つづいては白1のハネが好手。

※黒がツケてきた反対側をハネる要領だ。

・黒2なら白3とハイ込む。

・黒4とホウリ込み、コウにするしかない。

※本図は正解の代表的な手順である。

【変化1】(五目ナカデ)

・前図の変化、白1のとき、黒2とオサえるのは受けの失敗。

・白3、黒4を交換したのち白5のキリが好手となり、白7とオサえて黒無条件死である。

※5の点が五目ナカデの急所に当たっている。

【失敗1】(早まる)

・白1に黒2のオサエは受け方を間違えているが、白も3のあと5とオサえては失敗となる。

・黒6と応じられ、結果はコウ。

※白5で6、黒a、白5なら死。

【正解3】(おなじコウ)

・最初に戻って、黒の下ヅケに白1と突き当たる。

・黒2のとき白3とハネればやはり黒4しかなく、白5、黒6でコウ。

※<正解2>にくらべ、白1、黒2を交換しただけで、大筋、違いはない。

【正解4】(第二のコウ)

・黒の下ヅケに、こんどは白1と逆の方へ突き当たってみる。

・黒2のとき白3のハネ。

・黒4には白5のオサエが肝要で、黒6、白7のコウになる。

※これが第二のコウで、やはり正解手順である。

【変化2】(悪手)

・前図の変化。

・白1のとき黒2のハネは悪手となる。

・白3、黒4ののち、白5のツキアタリが急所。

・つづいて黒aと受けても、そのまま五目ナカデの死である。

【失敗2】(ハネが逆)

・黒が下にツケたとき、白1とこちら側をハネるのはよくない。

・黒2のとき白3と突き当たるしかなく、黒4とハネられて白5、黒6まで、この形はセキである。

【変化3】(俗手)

・白1に対し、一合マスの知識がなければ、ほとんどの人が黒2と受けてしまうのではないか。

※しかしこれは俗手といってよく、とくにダメヅマリ一合マスのばあい、無条件死となるのである。

【変化4】(黒負け)

・つづいて白1の突き当たり。

・黒2のサガリなら、白も3とサガっているのが冷静。

・黒4とツケてセキの形を求めるが、白5とオサえて、この形は一種の攻合い。

※しかし眼あり眼なしで黒負け。

【変化5】(頓死)

・白1のとき、黒2のハネなら白3とオサえてから5の眼持ち。

※やはり攻合い黒負けでもあるし、攻合いに関係なく、ナカデの形でもある。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、227頁~229頁)

【第7型】黒生きなし

・黒石が七本なら黒先で生き。

・しかしこの形は七本といえず、Aの点が欠けている分、生きるには足りない形である。

【変化1】(サガリ)

・生きるのに有力と思われれるのは黒1のサガリ。

・これに対しては白2が眼形の急所。

・黒3とサガるなら白4のホウリコミ。

・白6まで黒死となった。

※白4で単に6は、黒4とツガれて生き。

【変化2】(無駄石)

・黒1、白2のとき、黒3とツグのは白4のハネで死。

※黒3とツグ手自体、黒▲の存在をまったく無視した手といえる。

【変化3】(オキ)

・白2に対し、黒3とオサえるのはどうか。

・こんどは白4のオキが好手となる。

・つづいて黒aなら白bとサシ込んでカケ眼になることはおわかりであろう。

【失敗1】(コウ)

・黒1のとき、白2のアテは手拍子。

・黒aとツイでくれれば白3とハッて死ぬが、黒3のオサエでコウになってしまう。

※別の見方をすれば、白2のハネは黒▲を働かせる手ともいえる。

【失敗2】(オキから)

・黒1のとき、白2も急所には違いないが、手順を誤った。

・黒3に白4とサシ込んでカケ眼にしても、黒5のあとaが残っては死なない。

【変化4】(ホウリコミ)

・最初に戻って、こんどは黒1とこちらをサガってみよう。

・白2が黒の形をせばめる手になる。

・黒3のとき白4とハネて死。

※白2は4のハネから打ってもよい。

【参考】(ハネつき)

・黒▲のハネを加えてみたが、これでもまだ、黒に生きはない。

・1のサガリなら、やはり白2のツケだ。

・黒aには白bのオキである。

※黒1でbとヘコんでみても白1のハネで死。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、280頁~281頁)

【第1型】黒死になし

・正味六目の形。

・地の形が一枚の板のようで、「板六(いたろく)」とも呼ばれている。

※これも生きの基本形の一つといってよい。

【変化1】(ツケ)

・白からナカデをはかるとすれば、中央の上下どちらかに置くしかない。

・白1には黒2のツケ。

・つづいて白aなら黒b、白bなら黒aである。

※黒の背中のダメには関係ない。

【変化2】(ブツカリ)

・白1と下に置くなら黒2のブツカリ。

※黒の生きは明らかであろう。

※念のためであるが、黒2を手抜きしては、白2と打たれ五目ナカデの死形となる。

【参考】(欠けても)

・aの点に黒石が欠けているが、これでも黒の生きに変りはない。

・白bなら黒c、白cなら黒b。

・いずれも黒も支障はないはず。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、304頁)

【第20型】白先黒死

・クシ型よりも広い形だが、広ければよいというものではない。

クシ型にくらべて弱点がある。

・屋根の黒三子のダメヅマリにも注意。

【正解1】(オキ)

・白1が「三目の真中」の急所である。

・黒2のブツカリなら白3のノビ。

・黒はaとオサえてbに眼を持つことができないのでどうしようもない。

【正解2】(ダメヅマリ)

・白1に対し、黒2のコスミツケなら白3と切ってしまう。

※黒三子がダメヅマリのため、この手段が生じている。

【失敗】(クシ型)

・白1のハネには黒2のオサエ。

・これはクシ型になり、生きである。

・つづいて白aと置いても黒b。白cに対して黒dとオサえることができる。

※ほかに白1でbは、黒a、白c、黒eでコウ。

【参考1】(ダメアキ)

・黒三子の背中のダメを空けてみた。

・こんどは白先黒死とはいかないはずである。

どこが違うのだろうか。

【参考2】(コウ)

・この形では白1のツケが正解となる。

・黒は2とツケる一手。

・白3に黒4と受けて、毎度出てくるコウである。

【参考3】(死形)

・念のための変化図。

・白1に黒2のツギなら白3のサガリ。

・黒aに白bとマガって死である。

※黒2でcとツイでも白3。

【参考4】(オシツブシ)

・さて、白1のオキではなぜいけないか。

・こんどは黒2のコスミツケに対し、白6と切っても黒3とアテられる。

・したがって白3だが、黒4と眼を持たれ、白5に黒6のアテでオシツブシだ。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、328頁~329頁)

【第1型】黒生きなし

・辺での一合マス形である。

・第一線のサガリがないため、黒先で六目型にならない。

・眼形の急所もはっきりしたものがなく、生きのない形である。

【変化1】(サガリ)

・とりあえず、黒1とサガってみる。

・これに対して白はむずかしい手を考える必要はなく、2とハネれば死形に導くことができる。

・黒3のとき、ちょうど五目ナカデの形だ。

【変化2】(マガリ)

・黒1のマガリはどうか。

・これも白2のハネがよい。

・黒3なら白4のハネ。

※3で4のサガリなら白3とハッても、aとナカデをしても死である。

※また黒3でaと上に眼を持つなら白bのオキ。

【失敗】(あわてる)

・黒1のとき、白2のナカデはあわてた。

・黒3とサガられたとき白4と置くしかなく、黒5、白6はセキである。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、338頁)

【第10型】黒死になし

・ふたたび四線型であるが、こんどは横に広がっている。

・広さがあるので死にはない形だが、受け損じて死ぬ可能性は少なくない。

【変化1】(オキ)

・白1のオキは一応の急所である。

・これに対しては黒2のブツカリでよい。

・白3にはむろん黒4のサガリ。

・白5にも黒6とサガるが、これではまだハッキリせず、もう少し追求する必要があろう。

【変化2】(セキ)

・前図につづき、白1には黒2とツイでおく。

・これで五目ナカデにはならず、セキである。

・ただしこのあと、白aと打たれたら黒bと中へ入れることを忘れないように。

【変化3】(ハネ)

・最初に戻り、白1のハネなら黒2と急所に守っているのが堅い。

・といってもまだ油断はならず、白3のノビには黒4とここをツイでおくのが大切。

・白5とナカデをしても、黒6とサガって生き。

【変化4】(不用意)

・前図黒4の変化。

・黒1とオサえるのは不用意で、白2とハネられて窮する。

・黒3とオサえても白二子はツイでもらえず、4とナカデをされて死に。

【参考1】(薄い)

・aのダメが空いている形で、さすがに黒は手薄くなった。

・白先黒死。手広いようでも、それほどむずかしくはない。

【参考2】(ワタリ)

・やはり白1のオキが急所である。

・黒2には白3とサガっているのが手っ取りばやい。

・黒4には白5と渡って、黒6を許しても二眼にはなっていない。

・いうまでもなくa、bが見合いである。

【参考3】(サガリで死)

・白1に黒2と横からブツカってきても、白3とサガっていてよい。

・黒4とワタリを止めたとき、白5から7とつめる。

・黒8に白9と眼をつぶし、セキではなくナカデになる形。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、350頁~351頁)

【第1型】大ゲイマ(1)

・白の小ゲイマガカリに黒大ゲイマ受け。

・次に黒aのシマリが大きいので、すぐにも白1と入りたいところである。

【1図】(先手生き)

・白1に対して、通常は黒2のオサエ。

・白3とハッたあと、5、7のハネツギが先手で生きはたやすい。

・白9、黒10までで白の先手生き。

※このあと白a、黒b、白c、黒dなどが定石の延長。

【2図】(黒の権利)

・隅の後始末であるが、いずれ時期を見て、黒1、3のハネツギは黒側の権利。

・白の形は「隅の死活」の部で現れたもの(74頁)であり、部分的には4のトビで生きるところである。

【3図】(生きる前に)

・しかし、実戦では黒1、3のとき、生きる前に白4を逆に利かす余地が生じることもある。

※この結果は白の働きとなるから、黒1、3のハネツギも無雑作に打つべきではない。

【4図】(カケツギ)

・黒の利かし方であるが、1、3のハネカケツギでも先手になる。

・aのツギよりも3のほうが左方に働くケースもあるので、この利かし方があることも知っておいたほうがよい。

【5図】(一線のトビ)

・左方にも働きのある黒1のトビが好手になるばあいもあり得る。

・かりに白△で左方に地を囲っているとすれば、黒1から次にaの侵略をねらうことができる。

・黒1の隅へのねらいは次図に―

【6図】(横トビ)

・黒のトビに対して、白が白△へ守ったとしよう。

・すると、黒1の横トビが白にとってうるさい手となる。

・白2のツケに黒3のオキが好手。

・白4、黒5につづいて―

【7図】(コウ)

・白1とサガってがんばるところ。

・黒2のホウリコミから4とサシ込んで、結果はコウになる。

※黒2で単に4は、白2、黒a、白bでセキにしかならない。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、364頁~365頁)

【第1型】大ゲイマへ

・三々でなく白1とツケるのは、隅よりもやや左方寄りの黒模様を荒らすためである。

・ここからどんな変化が生じるだろうか。

【1図】(外オサエ)

・白1に対して、黒の応手は二通り。

・黒aの内オサエか、2の外オサエかである。

・黒2には、左方黒▲のヒラキを地に生かそうという打ち方で、ここから変化は多岐にわたる。

【2図】(俗手)

・黒の外オサエに、白1のハネがサバキの形である。

・黒2のアテから4とノビるのはやや俗。

・白5に黒6とオサえるしかないが、白7から9とハイ、次に黒a、白bとなっては白がさばいている。

【3図】(生きない)

・前図白5のキリがよい手で、これを平易に1とマガるのは、黒2とサガられて生きるのが苦しくなる。

・白3以下とモガいても、黒8まで全部がんばられ、この長さでは白に生きがない。

【4図】(単ツギ)

・白1のハネに、じっと黒2とツグのが本手である。

・白の動きは制限され、3とツグぐらいなもの。

・黒4とオサえ、白5、7と生きをはかる。

・黒8は堅い手。

・このあと、黒a、白bは決めない。

【5図】(味残り)

・黒1と置く味があることは、すでに本文中(266頁)に触れた。

・念のためもう一度復習しておくと、白2以下黒13までで一手ヨセコウである。

【6図】(カケツギ)

・白1、黒2のとき、白3のカケツギもある。

・しかし黒4に白5、7なら4図とあまり変らない。

※この形もいずれ、黒a、白b、黒c、白d、黒eで5図とおなじになる。

【7図】(がんばり)

・白△とカケツぐからには、前図の白7でこの1とハネる手がないとおもしろくない。

・ただし、シチョウ有利が条件。

・黒2、4のとき、白5、そして7と切る。

・黒10につづいて次図へ―

【8図】(シチョウ)

・白1のオシが強手。

・黒2のとき、白3からアテていって7とマガる。

・次に白aのシチョウとbのキリが見合いだ。

※白シチョウ有利なら、黒大損することになる。

【9図】(外勢)

・白がシチョウ有利を見越して1とハネたばあい、黒は2以下白9のとき、10と上からアテて外勢を築くことになるだろう。

・あるいは黒4の手で、aと譲歩することも考えられる。

【10図】(隅へヒキ)

・黒外オサエのとき、隅へ白1と引くのは簡明な手。

・黒2のサガリに白3とケイマし、黒4のとき白5のヘコミで生きている。

※黒は2のサガリが地に辛く、外オサエの目的は十分達した。

【11図】(隅オサエ)

・最初に戻って、白1に黒2のオサエは隅の地を大切にしたもの。

・白は3と引き、黒4のサガリに白5と軽くケイマして、この一帯を消す要領である。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、388頁~390頁)

荒らし方のいろいろ

小目・一間ジマリから星下へ四間ビラキへウチコミ

【第9型】四間ビラキへ

・こんどは辺のウチコミを題材にしよう。

・一間ジマリから星下へヒラいている黒陣に、白1と打込んだあとの攻防。

【1図】(コスミ)

・白1に対し、善悪は別として、黒2のコスミは最強手。

※これでaの一間トビでは、白bでワタリの余地を与えてしまう。

・このあとの白のサバキが課題となるが、白3のケイマが好手である。

【2図】(ツケコシ)

・白のケイマに対し、さらに攻めを追求をしたのが黒1のツケコシ。

・白4のカカエに黒5とアテ返し、7と封鎖をはかる。

※なお黒5で6では、白a、黒b、白c、黒d、白5となって黒がわるい。

【3図】(必然)

・つづいて、白1のハネは当然。

・黒は2の取りを利かしてから、4とオサえる。

・白5のキリは無駄のないキカシ。

※ここまでくれば、白の生きは見えてきただろう。

【4図】(大威張り)

・白が生きるだけの話なら、1、3のツケヒキから5、7まで、大威張りだ。

※しかし実戦では、もっと積極的に白1でaと切り、黒bとツガせてから生きをはんかることも十分考えられる。

【5図】(小さく)

・白△にさわらないように生きたいのなら、1のコスミでもいい。

・黒2のオサエなら白3、5のハネカケツギでちょうど生きている。

【6図】(押しても)

・黒1に白2と押したばあいも、黒がその気になればこれまでと同じ形に導くことができる。

・3とハネ、白4に黒5のキリ。

・つづいて白a、黒b。

【7図】(別法)

・黒1のとき、白2を利かして4なら楽に進出できる。

※ただし白2、黒3の交換で隅を固めてしまったのはやむをえない。

※また黒があくまで外勢を得たいのなら、3でaのオサエが考えられる。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、406頁~407頁)

(2025年7月20日投稿)

【はじめに】

本日の「囲碁フォーカス」では、「知っておきたい!「整地」ワザ」と題して、水間俊文八段が整地の手順について解説しておられた。最近はパソコンで対局する人が多く、ボタンをクリックするだけで勝敗が分かってしまい、整地までする必要がなくなってしまったことも、整地ができない原因の一つであるようだ。

水間八段によれば、整地の手順としては、次の点がポイントとなるそうだ。

①死に石を取り上げてアゲハマに

②細かい陣地から埋める

③数えやすいように四角形をつくる

(おすすめのテクニックとして、ホシを目安に四角形を作る。ホシや旗を立てて10の単位にする)

整地をつかった形勢判断の仕方についても説明しておられた。

そして、今日のNHK杯は、呉柏毅六段vs林漢傑八段の対局であった。

解説は、定石解説書や9路盤攻略本で知られる安斎伸彰八段が担当しておられた。

中盤に「二手ヨセコウ」が生じて、攻め合いがらみの複雑な碁をうまく解説しておられた。アマチュアはコウが苦手である。ただのコウでさえそうなのだから、一手ヨセコウ、二手ヨセコウ、両コウ、二段コウなどとなってくると、言葉の意味もさることながら、実戦譜の中でそれを見分けて、次のコウダテを探すとなると、ふつうの棋力のアマチュアはお手上げであろう。

結果的にみて、中盤戦で上辺にできた「二手ヨセコウ」が生じて、それが勝敗を分ける展開となった。

ことほどさように、囲碁の死活の大切さを思い知らされる対局であった。

さて、今回も引き続き、囲碁の死活について、次の基本死活事典を参考にして考えてみたい。

〇趙治勲『基本死活事典(上 基本死活の部)』日本棋院、増補改訂版1996年[2006年版]

趙治勲先生の執筆だけあって、死活の変化図を丁寧に多数掲載されている。ヨセコウや万年コウ、両コウなどについても解説されている。

【趙治勲氏のプロフィール】

・1956年生まれ。韓国釜山市出身。

・1962年来日、故木谷実九段に入門。

・1968年、11歳で入段。1971年、五段。1981年、九段。

・1975年、第12期プロ十傑戦で初のビッグタイトルを獲得、その後、各種棋戦で活躍し、1980年名人位に就く。以後1984年まで5連覇。名誉名人の資格を得る。

・1981年、本因坊と併せ持ち、タイトル戦史上4人目の名人・本因坊となる。

・1982年、名人、本因坊、十段、鶴聖の4冠制す。

・1983年、棋聖位を獲得、3大タイトルを独占。棋聖戦3連覇。

・1987年、天元位を獲得し、史上初のグランド・スラム(7大タイトル制覇)達成。

・1989年、本因坊奪取、以降10連覇で二十五世本因坊の称号を受ける。

・1996年、11年ぶりに名人奪取、2度目の大3冠を達成。

・1998年、3巡目の大3冠。

・2002年、タイトル獲得65となり、二十三世本因坊坂田栄男の記録を抜く。

・2014年、第4回マスターズカップ優勝。

※2014年9月現在、タイトル獲得数73。平成24年、通算1400勝達成。

【趙治勲『基本死活事典(上)』はこちらから】

〇趙治勲『基本死活事典(上 基本死活の部)』日本棋院、増補改訂版1996年[2006年版]

【目次】

第1部 隅の死活

(1)二線型

(2)六目型

(3)八目型

(4)クシ型

(5)一合マス型

第2部 辺の死活

(1)二線型

(2)三線型

(3)四線型

第3部 応用死活

(1)星と三々

(2)荒らし方のいろいろ

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・氏のプロフィール

・趙治勲『基本死活事典(上)』のはしがき

<第1部>

・隅の死活・六目型【第1型】

・隅の死活・六目型【第3型】

・隅の死活・八目型【第1型】

・隅の死活・八目型【第2型】

・隅の死活・八目型【第17型】

・隅の死活・クシ型【第1型】

・隅の死活・クシ型【第17型】

・隅の死活・クシ型【第19型】

・隅の死活・一合マス型【第2型】

<第2部>

・辺の死活 (1)二線型 【第7型】

・辺の死活 (2)三線型 【第1型】

・辺の死活 (2)三線型 【第20型】

・辺の死活 (3)四線型 【第1型】

・辺の死活 (3)四線型 【第10型】

<第3部>

・応用死活 (1)星と三々【第1型】

・応用死活 (2)荒らし方のいろいろ 【第1型】

・応用死活 (2)荒らし方のいろいろ 【第9型】

趙治勲『基本死活事典(上)』のはしがき

・この巻は、死活の問われる形を基本型から応用型へ、事典としてまとめたものである。

一応問題形式にしてあるが、詰碁のように一題一題解答を伏せて取り組む必要はさらさらなく、むしろ気ままに読んでいただくほうが、本書の内容にふさわしい。

ページをめくって興味のある形だけに目を通すのもいいし、考えるのが面倒ならすぐ正解図を見るのも結構。

枕元に置いておき、一、二ページぼんやり眺めているうちに眠りにつく、といった利用法など、私(著者)のもっとも望むところだ。

・石の死活に関する基本的な考え方を、自然に会得していただこうというのが、本書の目的なのである。

・何事によらず、基本は大切である。

たとえば、本文の冒頭に三目ナカデの形があるが、すべての死活問題は煎じ詰めれば一眼か二眼かということなのだから、三目ナカデは基本中の基本といわねばならない。

ある形について、どうすれば三目ナカデにできるかを考えるようになれば、それを考えなかったときにくらべてたいへんな進歩といえるだろう。

基本を軽んじては応用も利かなくなるのである。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、1頁)

隅の死活・六目型【第1型】

隅の死活・六目型

【第1型】

白先黒死

・キッカリした六目型である。

・外ダメが全部つまっていることに注意。

※白先黒死だが、うっかりしやすい要素がないでもない。

【正解】ダメヅマリ

・白1のツケ。

・黒2とツケ返すしかないが、白3とオサえていてよい。

※ダメヅマリのため黒aとオサえるわけにいかず、死となる。

このダメヅマリはちょっとした盲点ではないだろうか。

【失敗】コウ

・白1も急所の一つである。

・黒2と応じるしかなく、白3に黒4と入れてコウ。

※黒4とコウにしなければ、白4とノビられて、隅の曲り四目となる。

いずれにせよ、コウにしては白の失敗。

【参考1】黒生き

☆外ダメを一つ空けた。白先でどうなるか。

・白1のツケは黒2。

・白3のとき、こんどは黒4とつめることができ、無条件生きとなる。

※したがって、このばあいの白1のツケは失敗である。

【参考2】コウが正解

・この形では白1のほうが正解だ。

・黒2から白5までの形は一手ヨセコウである。

※ただ、この形のばあい、外のダメアキが一つであることに注意を要する。

次図を参照。

【参考3】ダメ二つ

☆外のダメが二つ空いている。

・白1と置いてみるが、以下白5のとき、黒6でオシツブシが成立する。

※ダメが二つ以上空いていれば、黒無条件生きということである。

〇ヨセコウ

【1図】

・1図は、<参考2>を再掲したものだが、白は1とコウを取ったあと、もう一手aとダメをつめなければ本コウにならない。

・白1と取った時点では「一手ヨセコウ」といい、性質としては、本コウにくらべて、黒の負担がかなり軽いといえる。

【2図】

・2図は、白1とコウを争っているが、白はこのあと、a、bをつめて本コウになるから、

「二手ヨセコウ」であり、黒はほとんど痛痒(つうよう)を感じない。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、68頁~69頁)

隅の死活・六目型【第3型】

隅の死活・六目型【第3型】黒生きなし

・実戦にもよく現れる、カギ型である。

・この形は、黒先でも生きがない。

※これをおぼえておくと、いろいろな応用形も、理解しやすくなる。

【変化1】(マガリ)

・黒先でいろいろやってみよう。

・まず黒1のマガリであるが、白2のオキが急所となり、以下白6まで、ナカデとなる。

※白2は4のハネを先にしてもよい。

【変化2】(トビ)

・つぎは黒1のトビ。

・これが一番生きそうな手であるが、白2ともう一方の急所に置かれ、以下白6まで、やはり一眼しかできない。

【変化3】(コスミ)

・こんどは黒1とコスんでみる。

・しかし白2のオキが急所で、二眼を作る余地はない。

※白aなら黒b。

・白2が絶対の急所で、これをcにハネるのは、黒2で生きられてしまう。

【変化4】(サガリ1)

・黒1とサガって形を広げてみよう。

・しかしこれもむずかしい形ではなく、白2とハネれば五目ナカデの形に結びつく。

・白4のオキで死。

※白2、4はほかの手もあるが、検討無用だろう。

【変化5】(サガリ2)

・つづいては黒1とこちらのサガリ。

・これも白2のハネ殺しだ。

・黒3とオサえれば五目ナカデの形になるから簡単である。

【参考1】(ハネても)

・かりに、黒1、3のハネが利いたとして、このあと黒先で生きる余地はないだろうか。

・ないのである。だから白も、あわてず2、4と応じていてよい。

【参考2】(おなじ結果)

・前図のあと、黒1とトンでみよう。

・やはり白2のオキが急所。

・黒3のとき、白4とホウリ込んでいて、黒に生きはない。

※黒1でaのマガリも白bで死。

その他の手も各自検討していただきたい。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、72頁~73頁)

隅の死活・八目型【第1型】

隅の死活・八目型

【第1型】

白先万年コウ

・カギ型の一つ長い形。

・外ダメがつまっているとき、白から打って「万年コウ」になることを知っておく。

・むろん「万年コウ」とはどういうものかも。

【正解】腹ヅケ

・白1と腹にツケるしかない。

・黒2のとき白3のソイ。

・黒4のハネは急所で、白5のとき黒6とサガって、これが「万年コウ」と呼ばれる形である。

※ところで、この万年コウの性質であるが――

【参考1】自殺行為

・この形、黒から手が出しにくいのが大きな特色である。

・もし黒1とつめたりしたら、白2と取られ、死を招く本コウになってしまうから。

※黒1はコウダテ有利を確かめないと打てない手である。

【参考2】選択権

・黒が手を出さなければ、いずれ白1、3とダメがつまり、白aとコウを取ることになる。

※そのあとコウをツイでセキにするか、またはbと中ダメをつめて本コウにするか、白に選択権がある。

【変化】五目ナカデ

・白1から3のとき、黒4のサガリは失着となる。

・白5のマガリが急所で、五目ナカデになっていることを確かめていただきたい。

【失敗】ハネ

・最初、白1とハネるのは失敗。

・黒2のとき白3が急所になるが、以下黒8までとなり、白aとツイでもセキである。

※白3で4とツケ、黒6、白3は黒7とハネて生き。

【万年コウ】

【1図】

・1図が「万年コウ」の煮詰まった形である。

・黒a、白bのコウ争いは、コウに勝てる保証がない限り、命を縮める手になる。

※白から取りかけにいくときは白b と取り、さらにa とつめてから本コウであるが、コウにするかしないかは自由だ。

※もし双方ともコウダテに成算がなく、コウにする意志がないときは、2図。

【2図】

・白1と取り、さらに取り跡に白がツイでセキにする。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、122頁~123頁)

隅の死活・八目型【第2型】

隅の死活・八目型

【第2型】

黒死になし

・黒の外ダメが一つ空いている。

・このため、白先手で万年コウにもならない。

・実戦でよく生じ、ダメヅマリとダメアキの違いを頭に入れておく。

【正解1】ダメアキ

・手段があるとしても、やはり白1しかない。

・おなじく黒2とハネたとき白3のソイ。

※ここで、黒の次の一手が肝要である。

【正解2】白先手ゼキ

・黒1の下ヅケが好手。

・白2のとき黒3と引き、セキの形である。

※厳密にいえば、白先で白の先手ゼキということ。

もし実戦でこの原型ができたら、あらかじめ黒地はゼロと計算しておく。

【変化1】妙着

・黒1とツケたとき、白2とこちらをオサえたらどうなるか。

※この変化が本型の見ものである。

・黒3が妙着。

・白4と二子を取らせたあと―

【変化2】オイオトシ

・黒5の取り返し。

・白6と渡ったとき、黒7のアテでオイオトシになっており、黒が生きる。

※本来はセキになるところだが、この変化はいうまでもなく白失敗である。

・なお白6で―

【変化3】手なし

・白1とアテても手にはならない。

・黒2とオサえ、白3のとき黒4とツグことができる。

※外ダメが空いているため、白aとつめても黒bでオシツブシ。

【失敗】万年コウ

・白1から3のとき、前型のように黒4、6と運ぶのはどうか。

・ダメが空いている黒の少し楽な万年コウとはいえ、コウにするよりはセキで生きるほうが一般論としてまさっている。

【参考】ダメヅマリ 黒8取り返す(6)

・もう一度、ダメヅマリとの比較をしておこう。

・白1から3のとき、黒4とツケても成功しない。

・白9と渡られたとき、ダメヅマリのため黒aとアテられないからである。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、124頁~125頁)

隅の死活・八目型【第17型】

隅の死活・八目型【第17型】

※あらかじめ黒にハネのある形

・このハネ一本は大きな助けになり、白先でも手にならない。

・ただし、黒も受け方に注意しないと頓死の筋がある。

【変化1】(沈着)

・白の有力手の一つは1のホウリコミ。

・これに対して黒2のマガリが沈着である。

・つづいて白aとナカデをしても黒b。

また白cとサガっても黒bで生き。

※いずれにせよ、三角印の黒がモノをいっている。

【失敗】(手拍子)

・白1に対し、黒2の抜きは手拍子の軽率。

・白3と置かれ、こんどはすでに、146頁の図例【第16型】にある死形である。

※黒2と抜いたのでは、三角印の黒を働かせたことにはならないのだ。

【変化2】(ヒヤリ)

・白1のオキも有力手の一つであろう。

・黒2がおなじく急所。

・白3には黒4とオサえている。

・白5とホウリ込まれ、一瞬死にかと思わせるが、単に黒6と抜いていて、白aに黒bで生きている。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、148頁)

隅の死活・クシ型【第1型】

隅の死活・クシ型【第1型】

・簡単に隅からハネたのでは生かしてしまう。

・隅の特殊性を利用し、いろいろな手段があることを確かめてほしい。

【正解1】(ツケ)

・急所は白1のツケ。

・黒2のとき、白3のトビも急所である。

・黒4と突き当たるしかなく、白5を利かしてから7のホウリコミでコウになる。

※白5ですぐ7でもコウだが、5を利かしたほうが得。

【正解2】(切り)

・白1、黒2のとき、白3と切るのもある。

・黒はダメヅマリのため、黒4のとき白5とハネる余地があるから。

・黒6と取ってのコウ。

※この形は白3で5とトビ、黒4、白3のコウとおなじである。

【正解3】(すぐにコウ)

・白1のツケに対し、黒2のオサエなら白3とアテ、そのまま隅のコウ争いである。

※白3でa、黒bもコウ。

※黒2でなくcと堅くツグのは、白3と渡られて無条件死。

【失敗1】(正真正銘)

・白1のハネはまったく策がない。

・黒2とサガり、正真正銘の「クシ型」となって生きである。

※このあとナカデをはかろうとしても、白aは黒b、白bは黒aで生き。

【失敗2】(二段コウ)

・白1のキリコミからいくのはどうか。

・一応手筋ではあるが、少しひねりすぎである。

・黒2のとき白3からアテる筋はあるが、白5、黒6のコウ争いは本コウではなく二段コウ。

本コウより劣る。

【コウの取り番】

【1図】

・1図で白先の問題だとしよう。結論はむろんコウである。

・その手順は、白1、黒2でよいだろうか。

・確かにコウにはなっているが、実は問題がある。

【2図】

・厳密には2図、白1から3でなければならない。

・お気づきのとおり、コウの取り番が違うからである。

※1図の答案を正解にするかどうか、詰碁のルールに定かではないが、正解だとしても2図より劣ることは知っておくべきだろう。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、180頁~181頁)

隅の死活・クシ型【第17型】

隅の死活・クシ型

【第17型】黒死になし

・最初のクシ型とくらべて形が少し小さくなった。

・実戦にはよく現れる形であるが、黒は手抜きで生きている。

【変化1】(ハネ)

・白から取りかけにいくとすれば1のハネだが、黒2とツイでよい。

・白3のオキには黒4が肝要。

・つづいて白5とハワれて一瞬ヒヤリとする形だが、黒6とツイでいて、白3の石は取れている。

【変化2】(意地悪)

・白1には黒2とカケツギでも生き。

・白3の元ツギは意地のわるい手で、黒も気をつけなくてはいけない。

・黒4の眼持ちかaが冷静である。

※黒4でbは、aのホウリ込まれて死ぬ。

【変化3】(オキ)

・白1のオキは紛らわしい手であるが、黒2とカケツいでいて心配はない。

※1で2の点のオキも、黒1のカケツギで手なし。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、202頁)

隅の死活・クシ型【第19型】

【第19型】白先黒死

・見るからに薄い形だが、あまり簡単に考えると生かしてしまう。

第一手をどこから持っていくかだが、急所は一つしかない。

【正解1】(オキ)

・白1のオキがこの形の急所である。

・黒2とワタリを止めるしかないところだが、白3のハネから5とダメヅマリを衝くのがうまい。

【正解2】(ワタリ)

・白1に対して黒2のカケツギなら、白3と渡っていてそれまで。

※黒2でほかにaのツギも白3。

おなじく2で3のサガリは白aと出られて死。

※とにかく白1はすばらしい急所である。

【失敗1】(ハネ)

・白1のハネからいってはいけないのか。

・黒2のマガリなら、白3と置いて、<正解1>に戻るはず。

※しかし、白1は手順がわるい。

ということは、黒側にもっといい受け方があるということだ。

【失敗2】(急所)

・白1のハネには黒2のトビが好手。

やはりここが急所なのである。

※さてこの形、黒は生きているのかどうか。

もう少し追求してみなければならない。

【失敗3】(生き)

・何か手があるとすれば白1のツケ。

・黒2のとき白3とアテるのが、黒は4とツイでよい。

・白5に黒6と抜き、ピッタリ二眼である。

※白3で5とアテても黒6でおなじ。

つまりこの形は黒生き。

【失敗4】(俗手)

・白1の腹ヅケは俗手。

・黒2、白3のとき、黒4のトビが大切な手。

※このあと、白a、黒b、白c、黒dまでの生きとなる。

※黒4でbのアテは、白4のハネでコウにされるから注意。

【失敗5】(悪手)

・白1とここを出るのはさらに俗手。

・黒2と受けた形はちょうど<第17型>とおなじで、黒死になしの形である。

・白3のハネなら黒4のツギ。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、204頁~205頁)

隅の死活・一合マス型【第2型】

隅の死活・一合マス型

【第2型】白先コウ

・これがふつうにいわれる一合マスである。

・ただし外のダメがつまっているかどうかで変化が違ってくる。

・まずはダメヅマリ一合マスを見てみよう。

【正解1】(ツケ)

・白からの攻めは1のオキが正着。

・このほかにも手があるが、それについては改めて触れる。

・黒の応手は2のツケ(aでも同じ)が最善。

※やはり「2ノ一」の働きが一合マスでも生きてくる。

【正解2】(ハネ)

・つづいては白1のハネが好手。

※黒がツケてきた反対側をハネる要領だ。

・黒2なら白3とハイ込む。

・黒4とホウリ込み、コウにするしかない。

※本図は正解の代表的な手順である。

【変化1】(五目ナカデ)

・前図の変化、白1のとき、黒2とオサえるのは受けの失敗。

・白3、黒4を交換したのち白5のキリが好手となり、白7とオサえて黒無条件死である。

※5の点が五目ナカデの急所に当たっている。

【失敗1】(早まる)

・白1に黒2のオサエは受け方を間違えているが、白も3のあと5とオサえては失敗となる。

・黒6と応じられ、結果はコウ。

※白5で6、黒a、白5なら死。

【正解3】(おなじコウ)

・最初に戻って、黒の下ヅケに白1と突き当たる。

・黒2のとき白3とハネればやはり黒4しかなく、白5、黒6でコウ。

※<正解2>にくらべ、白1、黒2を交換しただけで、大筋、違いはない。

【正解4】(第二のコウ)

・黒の下ヅケに、こんどは白1と逆の方へ突き当たってみる。

・黒2のとき白3のハネ。

・黒4には白5のオサエが肝要で、黒6、白7のコウになる。

※これが第二のコウで、やはり正解手順である。

【変化2】(悪手)

・前図の変化。

・白1のとき黒2のハネは悪手となる。

・白3、黒4ののち、白5のツキアタリが急所。

・つづいて黒aと受けても、そのまま五目ナカデの死である。

【失敗2】(ハネが逆)

・黒が下にツケたとき、白1とこちら側をハネるのはよくない。

・黒2のとき白3と突き当たるしかなく、黒4とハネられて白5、黒6まで、この形はセキである。

【変化3】(俗手)

・白1に対し、一合マスの知識がなければ、ほとんどの人が黒2と受けてしまうのではないか。

※しかしこれは俗手といってよく、とくにダメヅマリ一合マスのばあい、無条件死となるのである。

【変化4】(黒負け)

・つづいて白1の突き当たり。

・黒2のサガリなら、白も3とサガっているのが冷静。

・黒4とツケてセキの形を求めるが、白5とオサえて、この形は一種の攻合い。

※しかし眼あり眼なしで黒負け。

【変化5】(頓死)

・白1のとき、黒2のハネなら白3とオサえてから5の眼持ち。

※やはり攻合い黒負けでもあるし、攻合いに関係なく、ナカデの形でもある。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、227頁~229頁)

第2部 辺の死活 (1)二線型 【第7型】

【第7型】黒生きなし

・黒石が七本なら黒先で生き。

・しかしこの形は七本といえず、Aの点が欠けている分、生きるには足りない形である。

【変化1】(サガリ)

・生きるのに有力と思われれるのは黒1のサガリ。

・これに対しては白2が眼形の急所。

・黒3とサガるなら白4のホウリコミ。

・白6まで黒死となった。

※白4で単に6は、黒4とツガれて生き。

【変化2】(無駄石)

・黒1、白2のとき、黒3とツグのは白4のハネで死。

※黒3とツグ手自体、黒▲の存在をまったく無視した手といえる。

【変化3】(オキ)

・白2に対し、黒3とオサえるのはどうか。

・こんどは白4のオキが好手となる。

・つづいて黒aなら白bとサシ込んでカケ眼になることはおわかりであろう。

【失敗1】(コウ)

・黒1のとき、白2のアテは手拍子。

・黒aとツイでくれれば白3とハッて死ぬが、黒3のオサエでコウになってしまう。

※別の見方をすれば、白2のハネは黒▲を働かせる手ともいえる。

【失敗2】(オキから)

・黒1のとき、白2も急所には違いないが、手順を誤った。

・黒3に白4とサシ込んでカケ眼にしても、黒5のあとaが残っては死なない。

【変化4】(ホウリコミ)

・最初に戻って、こんどは黒1とこちらをサガってみよう。

・白2が黒の形をせばめる手になる。

・黒3のとき白4とハネて死。

※白2は4のハネから打ってもよい。

【参考】(ハネつき)

・黒▲のハネを加えてみたが、これでもまだ、黒に生きはない。

・1のサガリなら、やはり白2のツケだ。

・黒aには白bのオキである。

※黒1でbとヘコんでみても白1のハネで死。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、280頁~281頁)

第2部 辺の死活 (2)三線型 【第1型】

【第1型】黒死になし

・正味六目の形。

・地の形が一枚の板のようで、「板六(いたろく)」とも呼ばれている。

※これも生きの基本形の一つといってよい。

【変化1】(ツケ)

・白からナカデをはかるとすれば、中央の上下どちらかに置くしかない。

・白1には黒2のツケ。

・つづいて白aなら黒b、白bなら黒aである。

※黒の背中のダメには関係ない。

【変化2】(ブツカリ)

・白1と下に置くなら黒2のブツカリ。

※黒の生きは明らかであろう。

※念のためであるが、黒2を手抜きしては、白2と打たれ五目ナカデの死形となる。

【参考】(欠けても)

・aの点に黒石が欠けているが、これでも黒の生きに変りはない。

・白bなら黒c、白cなら黒b。

・いずれも黒も支障はないはず。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、304頁)

第2部 辺の死活 (2)三線型 【第20型】

【第20型】白先黒死

・クシ型よりも広い形だが、広ければよいというものではない。

クシ型にくらべて弱点がある。

・屋根の黒三子のダメヅマリにも注意。

【正解1】(オキ)

・白1が「三目の真中」の急所である。

・黒2のブツカリなら白3のノビ。

・黒はaとオサえてbに眼を持つことができないのでどうしようもない。

【正解2】(ダメヅマリ)

・白1に対し、黒2のコスミツケなら白3と切ってしまう。

※黒三子がダメヅマリのため、この手段が生じている。

【失敗】(クシ型)

・白1のハネには黒2のオサエ。

・これはクシ型になり、生きである。

・つづいて白aと置いても黒b。白cに対して黒dとオサえることができる。

※ほかに白1でbは、黒a、白c、黒eでコウ。

【参考1】(ダメアキ)

・黒三子の背中のダメを空けてみた。

・こんどは白先黒死とはいかないはずである。

どこが違うのだろうか。

【参考2】(コウ)

・この形では白1のツケが正解となる。

・黒は2とツケる一手。

・白3に黒4と受けて、毎度出てくるコウである。

【参考3】(死形)

・念のための変化図。

・白1に黒2のツギなら白3のサガリ。

・黒aに白bとマガって死である。

※黒2でcとツイでも白3。

【参考4】(オシツブシ)

・さて、白1のオキではなぜいけないか。

・こんどは黒2のコスミツケに対し、白6と切っても黒3とアテられる。

・したがって白3だが、黒4と眼を持たれ、白5に黒6のアテでオシツブシだ。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、328頁~329頁)

第2部 辺の死活 (3)四線型 【第1型】

【第1型】黒生きなし

・辺での一合マス形である。

・第一線のサガリがないため、黒先で六目型にならない。

・眼形の急所もはっきりしたものがなく、生きのない形である。

【変化1】(サガリ)

・とりあえず、黒1とサガってみる。

・これに対して白はむずかしい手を考える必要はなく、2とハネれば死形に導くことができる。

・黒3のとき、ちょうど五目ナカデの形だ。

【変化2】(マガリ)

・黒1のマガリはどうか。

・これも白2のハネがよい。

・黒3なら白4のハネ。

※3で4のサガリなら白3とハッても、aとナカデをしても死である。

※また黒3でaと上に眼を持つなら白bのオキ。

【失敗】(あわてる)

・黒1のとき、白2のナカデはあわてた。

・黒3とサガられたとき白4と置くしかなく、黒5、白6はセキである。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、338頁)

第2部 辺の死活 (3)四線型 【第10型】

【第10型】黒死になし

・ふたたび四線型であるが、こんどは横に広がっている。

・広さがあるので死にはない形だが、受け損じて死ぬ可能性は少なくない。

【変化1】(オキ)

・白1のオキは一応の急所である。

・これに対しては黒2のブツカリでよい。

・白3にはむろん黒4のサガリ。

・白5にも黒6とサガるが、これではまだハッキリせず、もう少し追求する必要があろう。

【変化2】(セキ)

・前図につづき、白1には黒2とツイでおく。

・これで五目ナカデにはならず、セキである。

・ただしこのあと、白aと打たれたら黒bと中へ入れることを忘れないように。

【変化3】(ハネ)

・最初に戻り、白1のハネなら黒2と急所に守っているのが堅い。

・といってもまだ油断はならず、白3のノビには黒4とここをツイでおくのが大切。

・白5とナカデをしても、黒6とサガって生き。

【変化4】(不用意)

・前図黒4の変化。

・黒1とオサえるのは不用意で、白2とハネられて窮する。

・黒3とオサえても白二子はツイでもらえず、4とナカデをされて死に。

【参考1】(薄い)

・aのダメが空いている形で、さすがに黒は手薄くなった。

・白先黒死。手広いようでも、それほどむずかしくはない。

【参考2】(ワタリ)

・やはり白1のオキが急所である。

・黒2には白3とサガっているのが手っ取りばやい。

・黒4には白5と渡って、黒6を許しても二眼にはなっていない。

・いうまでもなくa、bが見合いである。

【参考3】(サガリで死)

・白1に黒2と横からブツカってきても、白3とサガっていてよい。

・黒4とワタリを止めたとき、白5から7とつめる。

・黒8に白9と眼をつぶし、セキではなくナカデになる形。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、350頁~351頁)

第3部 応用死活 (1)星と三々【第1型】

【第1型】大ゲイマ(1)

・白の小ゲイマガカリに黒大ゲイマ受け。

・次に黒aのシマリが大きいので、すぐにも白1と入りたいところである。

【1図】(先手生き)

・白1に対して、通常は黒2のオサエ。

・白3とハッたあと、5、7のハネツギが先手で生きはたやすい。

・白9、黒10までで白の先手生き。

※このあと白a、黒b、白c、黒dなどが定石の延長。

【2図】(黒の権利)

・隅の後始末であるが、いずれ時期を見て、黒1、3のハネツギは黒側の権利。

・白の形は「隅の死活」の部で現れたもの(74頁)であり、部分的には4のトビで生きるところである。

【3図】(生きる前に)

・しかし、実戦では黒1、3のとき、生きる前に白4を逆に利かす余地が生じることもある。

※この結果は白の働きとなるから、黒1、3のハネツギも無雑作に打つべきではない。

【4図】(カケツギ)

・黒の利かし方であるが、1、3のハネカケツギでも先手になる。

・aのツギよりも3のほうが左方に働くケースもあるので、この利かし方があることも知っておいたほうがよい。

【5図】(一線のトビ)

・左方にも働きのある黒1のトビが好手になるばあいもあり得る。

・かりに白△で左方に地を囲っているとすれば、黒1から次にaの侵略をねらうことができる。

・黒1の隅へのねらいは次図に―

【6図】(横トビ)

・黒のトビに対して、白が白△へ守ったとしよう。

・すると、黒1の横トビが白にとってうるさい手となる。

・白2のツケに黒3のオキが好手。

・白4、黒5につづいて―

【7図】(コウ)

・白1とサガってがんばるところ。

・黒2のホウリコミから4とサシ込んで、結果はコウになる。

※黒2で単に4は、白2、黒a、白bでセキにしかならない。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、364頁~365頁)

第3部 応用死活 (2)荒らし方のいろいろ 【第1型】

【第1型】大ゲイマへ

・三々でなく白1とツケるのは、隅よりもやや左方寄りの黒模様を荒らすためである。

・ここからどんな変化が生じるだろうか。

【1図】(外オサエ)

・白1に対して、黒の応手は二通り。

・黒aの内オサエか、2の外オサエかである。

・黒2には、左方黒▲のヒラキを地に生かそうという打ち方で、ここから変化は多岐にわたる。

【2図】(俗手)

・黒の外オサエに、白1のハネがサバキの形である。

・黒2のアテから4とノビるのはやや俗。

・白5に黒6とオサえるしかないが、白7から9とハイ、次に黒a、白bとなっては白がさばいている。

【3図】(生きない)

・前図白5のキリがよい手で、これを平易に1とマガるのは、黒2とサガられて生きるのが苦しくなる。

・白3以下とモガいても、黒8まで全部がんばられ、この長さでは白に生きがない。

【4図】(単ツギ)

・白1のハネに、じっと黒2とツグのが本手である。

・白の動きは制限され、3とツグぐらいなもの。

・黒4とオサえ、白5、7と生きをはかる。

・黒8は堅い手。

・このあと、黒a、白bは決めない。

【5図】(味残り)

・黒1と置く味があることは、すでに本文中(266頁)に触れた。

・念のためもう一度復習しておくと、白2以下黒13までで一手ヨセコウである。

【6図】(カケツギ)

・白1、黒2のとき、白3のカケツギもある。

・しかし黒4に白5、7なら4図とあまり変らない。

※この形もいずれ、黒a、白b、黒c、白d、黒eで5図とおなじになる。

【7図】(がんばり)

・白△とカケツぐからには、前図の白7でこの1とハネる手がないとおもしろくない。

・ただし、シチョウ有利が条件。

・黒2、4のとき、白5、そして7と切る。

・黒10につづいて次図へ―

【8図】(シチョウ)

・白1のオシが強手。

・黒2のとき、白3からアテていって7とマガる。

・次に白aのシチョウとbのキリが見合いだ。

※白シチョウ有利なら、黒大損することになる。

【9図】(外勢)

・白がシチョウ有利を見越して1とハネたばあい、黒は2以下白9のとき、10と上からアテて外勢を築くことになるだろう。

・あるいは黒4の手で、aと譲歩することも考えられる。

【10図】(隅へヒキ)

・黒外オサエのとき、隅へ白1と引くのは簡明な手。

・黒2のサガリに白3とケイマし、黒4のとき白5のヘコミで生きている。

※黒は2のサガリが地に辛く、外オサエの目的は十分達した。

【11図】(隅オサエ)

・最初に戻って、白1に黒2のオサエは隅の地を大切にしたもの。

・白は3と引き、黒4のサガリに白5と軽くケイマして、この一帯を消す要領である。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、388頁~390頁)

第3部 応用死活 (2)荒らし方のいろいろ 【第9型】

荒らし方のいろいろ

小目・一間ジマリから星下へ四間ビラキへウチコミ

【第9型】四間ビラキへ

・こんどは辺のウチコミを題材にしよう。

・一間ジマリから星下へヒラいている黒陣に、白1と打込んだあとの攻防。

【1図】(コスミ)

・白1に対し、善悪は別として、黒2のコスミは最強手。

※これでaの一間トビでは、白bでワタリの余地を与えてしまう。

・このあとの白のサバキが課題となるが、白3のケイマが好手である。

【2図】(ツケコシ)

・白のケイマに対し、さらに攻めを追求をしたのが黒1のツケコシ。

・白4のカカエに黒5とアテ返し、7と封鎖をはかる。

※なお黒5で6では、白a、黒b、白c、黒d、白5となって黒がわるい。

【3図】(必然)

・つづいて、白1のハネは当然。

・黒は2の取りを利かしてから、4とオサえる。

・白5のキリは無駄のないキカシ。

※ここまでくれば、白の生きは見えてきただろう。

【4図】(大威張り)

・白が生きるだけの話なら、1、3のツケヒキから5、7まで、大威張りだ。

※しかし実戦では、もっと積極的に白1でaと切り、黒bとツガせてから生きをはんかることも十分考えられる。

【5図】(小さく)

・白△にさわらないように生きたいのなら、1のコスミでもいい。

・黒2のオサエなら白3、5のハネカケツギでちょうど生きている。

【6図】(押しても)

・黒1に白2と押したばあいも、黒がその気になればこれまでと同じ形に導くことができる。

・3とハネ、白4に黒5のキリ。

・つづいて白a、黒b。

【7図】(別法)

・黒1のとき、白2を利かして4なら楽に進出できる。

※ただし白2、黒3の交換で隅を固めてしまったのはやむをえない。

※また黒があくまで外勢を得たいのなら、3でaのオサエが考えられる。

(趙治勲『基本死活事典(上)』日本棋院、1996年[2006年版]、406頁~407頁)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます