(2025年4月20日)

【はじめに】

goo blogサービスが2025年11月18日で終了するとの知らせがあった。残り半年間余りと少ないが、できるだけ記事を投稿しようと思っている。

さて、今回のブログでは、引き続き、囲碁の死活について、次の著作を参考にして考えてみたい。

〇小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年

初級者向けの小林覚氏の著作としては、プロフィールにもあるように、次のものがよく知られている。

・『はじめての基本手筋』(棋苑図書)

・『はじめての基本定石』(棋苑図書)

・『はじめての基本死活』(棋苑図書)

このシリーズは、基本的な考え方がきちんと解説してあり、重宝している。

囲碁の基本死活に限っていえば、石の生き死にには二つの基本原則「スペースと急所」があるという。

①まずスペースから考えよう

②次に急所を考える

すなわち、二つの視点のうち、まずはスペースから考えていく。相手の石を攻める立場なら、スペースを狭める。逆の立場なら、スペースを広げる。

そしてスペースが駄目なら、こんどは急所を考えるのが生き死にの順序である。

この「スペースと急所」の思考プロセスを身につけていくことが大切であると強調している。囲碁の死活問題のポイントである。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、52頁)

こうした基本的な考え方を身につけるのには、最適な本であると思う。

その概略を紹介してみたい。

【小林覚(こばやし さとる)氏のプロフィール】

・昭和34年、長野で生まれる。

・昭和41年、木谷実九段に入門。昭和49年入段、昭和62年九段。

・昭和55、56年第4、5期留園杯連続優勝。

・昭和57年第13期新鋭戦優勝。

・昭和62年第2期NEC俊英戦優勝。

・平成2年第3期IBM杯優勝。

・平成2年第15から17期まで、三期連続で小林光一碁聖に挑戦。

・平成6年第19期棋聖戦九段戦優勝。

・平成7年第19期棋聖戦七番勝負で趙治勲棋聖に挑戦。四勝二敗で破り、棋聖位を奪取。

・同年第42回NHK杯戦初優勝。同年第20期碁聖位。

・平成8年第5期竜星戦優勝。

※兄弟は四人とも棋士。小林千寿五段、健二六段、隆之準棋士二段、姉弟の末弟。

<著書>

・『初段の壁を破る発想転換法』(棋苑図書ブックス)

・『はじめての基本手筋』(棋苑図書基本双書)

・『はじめての基本定石』(棋苑図書基本双書)

・『はじめての基本死活』(棋苑図書基本双書)

【小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書はこちらから】

はじめての基本死活 (棋苑囲碁基本双書)

小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年

本書の目次は次のようになっている。

【もくじ】

はじめに

第1章 死活の基本

1六死八活

2隅の六目

3二つの基本原則

4死活の基本手筋

5隅のマガリ四目

第2章 初級・中級の基本死活(25題)

まずスペースから考えよう

第1題 勝手読みにご注意

第2題 ちょっと見

第3題 命あっての物種

第4題 ひと目?

第5題 卒業

第6題 手筋の発見

第7題 楽しい我が家

第8題 肝心の一手

第9題 碁がたきの表情

第10題 中央に着目

第11題 窮余のコウ

第12題 上等

第13題 特殊な筋

第14題 コウの基本手順

第15題 死活の順序

第16題 傾向と対策

第17題 中級卒業

第18題 ズバリ

第19題 鋭い追及

第20題 コウにご注意

第21題 プロセス

第22題 六死八活の応用

第23題 読み不足

第24題 失敗は成功の母

第25題 致命傷

第3章 上級の基本死活(30題)

実力証明のリトマス試験紙

第26題 確認作業

第27題 死活の基本手筋

第28題 グイと踏み込む

第29題 好手順

第30題 例の筋

第31題 攻防の急所

第32題 形の明暗

第33題 錯覚しやすい死活

第34題 実力の証明

第35題 ちがいのわかる人

第36題 唯一無二

第37題 分水嶺

第38題 あとの料理法

第39題 急所発見

第40題 迷うところ

第41題 引導

第42題 急所の一撃

第43題 四死六活もどき

第44題 ダメヅマリ地獄

第45題 証明

第46題 失敗は成功の母

第47題 コウは失敗

第48題 最善の攻防

第49題 コウになる

第50題 狭い庭

第51題 隅の七目型

第52題 二の一の筋

第53題 キラリと光る

第54題 白天狗の鼻

第55題 二つに一つ

第4章 腕だめしの基本死活(28題)

死活力は碁の基礎筋力

第56題 飛躍した発想

第57題 目のつけどころ

第58題 勝手読み

第59題 悩む一手

第60題 朝飯前

第61題 コウは追及不足

第62題 常用の急所

第63題 弱点を突く筋

第64題 辺の基本死活

第65題 いのち綱

第66題 にが手?

第67題 セキ生きが最善

第68題 着眼点

第69題 狭いながら

第70題 直線四目に似た形

第71題 三目中手の構図

第72題 生還の技

第73題 難題

第74題 から元気?

第75題 狭い場所

第76題 腕しだい

第77題 基本死活

第78題 三手の攻め筋

第79題 風前の灯

第80題 巧妙な手順

第81題 びっくり仰天?

第82題 眼形の急所

第83題 目が光る

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・氏のプロフィール

・小林覚『はじめての基本死活』のはじめに

・第1章 死活の基本

・第1章 2隅の六目

・第1章 5隅のマガリ四目

・第2章 初級・中級の基本死活(25題)~まずスペースから考えよう

・第2章 第6題 手筋の発見

・第2章 第10題 中央に着目

・第2章 第15題 死活の順序

・第2章 第25題 致命傷

・第3章 実力証明のリトマス試験紙

・第3章 第27題死活の基本手筋

・第3章 第30題例の筋

・第3章 第33題錯覚しやすい死活

・第3章 第37題分水嶺

・第3章 第41題引導

・第3章 第43題四死六活もどき

・第3章 第48題最善の攻防

・第3章 第51題隅の七目型

・第4章 腕だめしの基本死活

・第4章 第57題目のつけどころ

・第4章 第60題朝飯前

・第4章 第62題常用の急所

・第4章 第64題辺の基本死活

・第4章 第76題腕しだい

小林覚『はじめての基本死活』のはじめに

・「どんな勉強法をすれば、強くなれるのでしょうか」

しばしば質問される。

呉清源先生は、「碁で大事なのは生き死にとヨセだ」と言う。

著者もほかの棋士も「詰碁に挑戦するのが一番地力がつきますよ」とアドバイスする。

・たしかに、生き死には勝負に直結する。ある一団が死んでしまっては元も子もないから。

しかし、単純にそれだけではない。序盤から終盤のヨセまで、死活力こそが基礎筋力になるからである。

・碁が強い人は死活が強い人である。

にもかかわらず、アマの人は有段者になっても、「ゴチャゴチャしている死活はいやだ」などと敬遠しがちである。

その気持ちはわかるが、本格的に上達するためには、やはり死活に強くなることだろう。

・生き死にはスペースと急所がポイントである。

本書では、級の人が初段を目指す際、あるいは初段の人が胸を張って天下初段と言い切るためには、これだけは覚えてほしい。そんな死活の考え方が身につく題材を選んだという。

本書に挑戦すれば、必ず碁の基礎体力がつくと信じている、と著者はいう。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、3頁)

第1章 死活の基本

「碁で大事なのは生き死にと寄せだ」

これは、呉清源先生の言葉である。

生き死にとヨセは、アマの人が一番苦手とする分野である。

生き死にはゴチャゴチャしていやだし、おもしろくないと、敬遠されがちである。

しかし、ある一団が死んでしまっては、元も子もない。

初級、中級の人が上級や初段を目指す際、これだけは覚えてほしい死活の題材を選び、死活のポイント、考えかたを解説したと、小林覚氏はいう。

まず、死活はスペースが広いほど生きやすくなる。

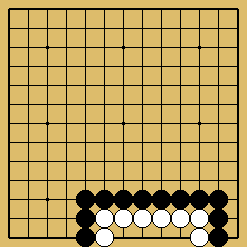

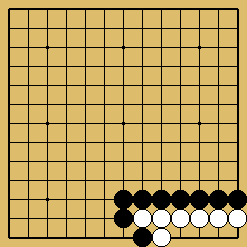

次の図のように、直線四目の場合、白は生きている。

【直線四目】

≪棋譜≫(8頁の4図)※便宜上、13路盤で入力する

棋譜再生

棋譜再生・白は四目のスペースである。こんな形を直線四目という。

※直線四目の場合、白はこの状態のままで生きている。

死活ではスペースが大事である。

スペースの目安に「六死八活(ろくしはっかつ)」がある。

第二線に並んだ石は「六個で死に、八個あると生き」という意味である。

七個の場合は、白が先に打てば生き、黒が先に打てば死にである。

辺の第二線に並んだ石は「六死八活」が死活の原則であるが、隅の場合は「四死六活(よんしろっかつ)」である。

①隅に白四子が並んだ場合は、三目中手の白死

【隅に白四子が並んだ場合~三目中手】

≪棋譜≫(12頁の17図、18図)

棋譜再生

棋譜再生・白四子は生きのスペースを確保できない。

・すなわち、白1とスペースを広げても、直線三目しかない。

・黒2と三目の真ん中に中手され、三目中手の白死。

隅に五個並んだ石の場合はどうか?

この場合、白が先に打てば生き、黒が先に打てば死にである。

【白が打てば直線四目で白生き】

≪棋譜≫(12頁~13頁の20図、21図)

棋譜再生

棋譜再生・白1と打てば直線四目のスペースを作ることができる。したがって、白生き。

・直線四目なので、黒2には白3と打って、左右に一眼を確保でき、二眼の生き。

逆に、黒が先に打った場合は、三目中手の白死(図は省略)

次に、隅の第二線に白石が六個並んだ場合はどうか?

【隅に六個並んだ場合は生き】

≪棋譜≫(13頁の24図)

棋譜再生

棋譜再生・この形は黒1とハネてスペースを狭められても、直線四目の生き空間を確保している。

※このように、隅の場合は「四死六活」が死活の原則である。

<ポイント>

・第二線に並んだ石は、辺の場合は「六死八活」、隅の場合は「四死六活」が生き死にの基本原則である。

・六死八活や四死六活のポイントは、「直線四目のスペースがあれば生き」にある。つまり、直線四目こそ、生きの基本形なのである。

ちなみに、辺、隅、中央にできる直線四目の形を示しておこう。

①【辺の直線四目】

≪棋譜≫(14頁の25図)

棋譜再生

棋譜再生②【隅の直線四目】

≪棋譜≫(14頁の26図)

棋譜再生

棋譜再生③【中央の直線四目】

≪棋譜≫(14頁の27図)

棋譜再生

棋譜再生辺、隅、中央と場所はどこであろうと、完全なる直線四目の場合は生きである。

直線四目に対して、マガリ四目というのがある。

辺と隅のマガリ四目をみておこう。

①辺のマガリ四目

【辺のマガリ四目】

≪棋譜≫(14頁の28図)

棋譜再生

棋譜再生・こんな形をマガリ四目という。

⇒直線四目と同じように、白はこのままで生きている。

②隅のマガリ四目は場合分け

ところが、隅にできたマガリ四目の場合、外側のダメが詰まっているときは事件である。

【隅のマガリ四目】

≪棋譜≫(15頁の29図、30図)

棋譜再生

棋譜再生・白がa(18, 十九)と打てば白生きだが…

・黒が先にa(18, 十九)と打てば、黒1、3のコウになる。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、8頁~15頁)

第1章 2隅の六目

【第1章 2隅の六目】

※スペースが広いほど、生きやすい。

これが生き死にの基本。

隅、辺、中央。どの場所においても、死活の基本は変わらない。

実戦で一番問題となる死活は、隅。

「隅の六目」が死活の基本型。

【1図】(隅の六目)

・aとbの中が六目のスペースなので、「隅の六目」と呼ばれている。

※この形は白から打っても生きることができない。

【2図】(五目のスペースは白死に)

・白1は黒2、白3となり、五目のスペース。

【3図】(白死に)

・ついで、黒4が眼形の急所。

※白は一眼しか作れず、白死に。

【4図】(黒は白をどう殺すか?)

・では、白1に対して、黒はどうやって殺すのだろうか。

【5図】(スペースを狭める)

※生きるときは、スペースを広げるのが第一の原則。

逆に、相手の石を殺すときは、スペースを狭めるのが原則。

・ここでも、原則にしたがって、白1に対して、黒2とハネて、スペースを狭める。

・そして、白3のとき―

【6図】(五目中手)

・黒4が眼形の急所。

※五目の急所に打つ黒4を中手といい、「五目中手で殺す」などと表現する。

・むろん、この形は白死に。

【7図】(隅の六目は死に)

・隅の六目は白がどう打っても、死に。

・白1と変化しても―

【8図】(眼形の急所)

・黒2が眼形の急所。

【9図】(白死に)

・ついで、白3とさえぎるほかない。

・黒4とスペースを狭めて、6である。

※白は二眼を作れず、白死が確定。

<ポイント>

※死活の第一原則は、スペース。

もう一つの原則は眼形の急所。

スペースと眼形の急所。状況によって、二つの基本原則を使い分けるのが大事。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、17頁~21頁)

第1章 5隅のマガリ四目

・初級から中級に進級する頃、隅の死活に関して、理解に苦しむ特殊な格好に出会う。

それが「隅のマガリ四目」である。

実戦でしばしばできる形を、小林覚氏は説明している。

・隅にできるマガリ四目の形である「隅のマガリ四目」と呼ばれる、次の3つの図を示している。

・隅のマガリ四目~いずれも白が死に

①【1図:隅のマガリ四目】

≪棋譜≫(44頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生②【2図:隅のマガリ四目】

≪棋譜≫(44頁の2図)

棋譜再生

棋譜再生③【3図:隅のマガリ四目】

≪棋譜≫(44頁の3図)

棋譜再生

棋譜再生③の場合、白から打てば一眼になり、手出しするわけにはいかない。

【4図:白から打てば三目中手で白死に】

≪棋譜≫(44頁~45頁の4図、5図)

棋譜再生

棋譜再生・白から1と打てば、黒2、白3のあと…

・黒4の三目中手になる。

※だから、③の状態のとき、手出しするわけにはいかない。

また、黒から打てばコウになる。

【黒から打てばコウに】

≪棋譜≫(45頁の6図)

棋譜再生

棋譜再生・黒(17, 十七、つまり右下隅の三々)とダメを詰めたあと、黒1と打ったとする。

・すると、白2と取ったあと、コウになる。

隅のマガリ四目の形について

前図の白2と黒四子を取ると、次図の形になる。

隅にできるマガリ四目である。

この形を想定すると、①図、②図、③図は「隅のマガリ四目」と呼ばれている。

この形は黒a(18, 十九)、白b(19, 十九)のコウになる。

【隅にできるマガリ四目】

≪棋譜≫(45頁の7図)

棋譜再生

棋譜再生隅のマガリ四目は白から4図白1と打てば白死。

黒からは6図黒1と打てばコウ。

囲碁ルールは、①図、②図、③図は白死にと決めている。

(理論的な裏付けはあるが、ややこしくなるので、小林覚氏は省略している)

ただし、特殊なケースもある。

「隅のマガリ四目」の外側の一団に眼がない場合に話がちがってくる。

「隅のマガリ四目は死に」のルールは適用されない。

たとえば、次のような形の場合は実戦的に解決する。

【ルール適用外:外側の一団に眼のない場合】

≪棋譜≫(45頁の8図)

棋譜再生

棋譜再生【黒は取りにいかざるをえない】

≪棋譜≫(46頁の9図)

棋譜再生

棋譜再生☆いますぐ黒1と打つかどうかは、黒のほうに選択権がある。

・とはいえ、そのうち白a(11, 十九)、白b(15, 十六)などのダメが詰まると、いずれ黒1と打たざるをえない。

⇒白2の黒四子取りに、次図のようにコウになる。

【コウになる】

≪棋譜≫(46頁の10図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1、白2、黒3のコウになる。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、44頁~46頁)

第2章 初級・中級の基本死活(25題)~まずスペースから考えよう

〇まずスペースから考えよう

・もうみなさんはおわかりだろうが、石の生き死にには二つの基本原則「スペースと急所」がある。

二つの視点のうち、まずはスペースから考えていく。

相手の石を攻める立場なら、スペースを狭める。

逆の立場なら、スペースを広げる。

そしてスペースが駄目なら、こんどは急所を考えるのが生き死にの順序である。

・本章は、「スペース→急所」の思考プロセスを身につけていただくための死活問題である。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、52頁)

第2章 初級・中級の基本死活~第6題 手筋の発見

【第6題:手筋の発見】<黒番>

・実戦にあらわれる死活は千変万化。

しかし、基本手筋さえしっかり身についてくれば、おのずと応用ができるようになる。

・一手目が大事。まず、スペースを狭める攻めは成功しないことを確認する。

そして、手筋を発見してほしい。

ホウリコミが手筋一発

【1図】(失敗)

・まず、スペースを狭める攻めから考えるのが死活の順序。

・黒1は白2と受けられ、二眼の生き。

※また、黒1でaは白bとツガれて、やはり生き。

【2図】(正解)

・黒1のホウリコミが眼を奪う基本手筋。

・白の応手はaかbかだが、黒1の手筋一発にシビレている。

【3図】(欠け眼)

・まず、白2の抜きには黒3が読み筋。

・白4、黒5となり、欠け眼の筋で殺す。

【4図】(同様)

・また、白2には黒3、5。

※黒1の手筋の威力によって、白が一眼。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、63頁~64頁)

第2章 初級・中級の基本死活~第10題 中央に着目

【第10題:中央に着目】<黒番>

・辺の一眼はつぶせない形。

・となると、中央のほうに着目する。

・これまた、死活の基本手筋。

・実戦にしばしば出現する基本手筋!

みなさんはご存じだろうか。

ホウリコミの筋

【1図】(失敗)

・基本手筋を知らないと、黒1と打ってしまいそう。

※しかし、黒1は白2とツガれて、万事休す。

【2図】(正解)

・黒1のホウリコミが実戦にしばしばあらわれる常用の基本手筋。

※とはいえ、黒1が鋭い。白はダメヅマリのため、白aと打てない。

【3図】(一眼)

・となると、白2と抜くほかない。

・悠々、黒3に打って、中央の一眼をつぶす。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、71頁~72頁)

第2章 初級・中級の基本死活~第15題 死活の順序

【第15題:死活の順序】<黒番>

・死活の基本はスペースと眼形の急所。

どちらを優先するかは状況しだい。

・まず、スペースを狭める攻めから考えるのが死活の順序。

それがうまくいかないのなら、つぎに眼形の急所攻め。

眼形の急所攻めが正着

【1図】(失敗)

・まず、黒1のスペースを狭める攻めから考えてみよう。

・黒1、白2のとき、黒3とツガざるをえない。

・すると白4と眼形の急所を守られ、生きられてしまう。

【2図】(コウ)

・となると、眼形の急所を攻めるのが正しいのがわかる。

・黒1は白2と踏ん張る筋でコウに持ち込まれる。

【3図】(正解)

・では、黒1はどうか。

・こんなふうに考えていくのが死活の順序。

【4図】(白死に)黒5打ち欠く(4の右)

・白2に黒3、5が最善の追及。

※白は二眼を作ることができない。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、81頁~82頁)

第2章 初級・中級の基本死活~第25題 致命傷

【第25題:致命傷】<黒番>

・辺のほうの一眼は不完全。

致命的な弱点がある。

・どんな手順で攻めるかはみなさんの腕しだい。

巧妙な手順を発見して、白を殺してほしい。

欠け眼の筋

【1図】(失敗Ⅰ)

・黒1の差し込みは、着眼点としては鋭い。

・しかし、いますぐの黒1は、手順が悪い。

・白2とスペースを広げられ、二眼の生きはあきらか。

【2図】(失敗Ⅱ)

・また、黒1のホウリコむのも手順が悪い。

・白2と抜かれた瞬間、白生きになる。

【3図】(正解)

・まず、黒1とハネてスペースを狭めるのが好手。

・つぎに白aは黒bと欠け眼の筋で眼を奪うのが読み筋。

【4図】(白死に)

・また、白2には黒3、5が好手順。

※欠け眼の筋で殺す。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、101頁~102頁)

第3章 上級の基本死活~実力証明のリトマス試験紙

〇実力証明のリトマス試験紙

・「どんな勉強法をすれば、強くなれるでしょうか」

みなさんからしばしば質問される。その際、ほとんどの棋士は「詰碁が一番地力がつきますよ」とアドバイスする。

碁は陣地取りゲームであるが、そのプロセスにおいて、必ず何らかの戦いが起こる。

そうした際、生き死にがポイントになる。

何だかんだと言っても、生き死にに強い人が本当に実力のある人だから。

死活こそが実力証明のリトマス試験紙である。

碁がたきに攻め立てられ頓死。顔が赤くならないためには死活の基本をしっかり身につけることである。

本章もまた、そのためのトレーニングである。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、104頁)

第3章 上級の基本死活 第27題死活の基本手筋

【第27題:死活の基本手筋】<白番>

・この形は実戦にしばしば出現する基本死活の手筋によって、無条件で生きることができる。

・一手目が肝心。

みなさんは眼形の急所を発見できるだろうか。

急所を守る筋

【1図】(失敗Ⅰ)

・白1のツギは黒2と急所を攻められ、後続の応手がない。

・黒2で即死。

【2図】(失敗Ⅱ)

・では、白1とスペースを広げるのはどうだろうか。

・白1は黒2が眼形の急所攻め。

・黒6まで一本道。

※のちに白aとツガざるをえないので、三目中手の形。

【3図】(コウ)

・また、白1のカケツギは黒2のコウが残る。

※コウでは最善とはいえない。

【4図】(正解)

・こうした形は白1とカケツグのが眼形の急所。

・つぎに黒2には白3と打てるのが自慢。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、107頁~108頁)

第3章 上級の基本死活 第30題例の筋

【第30題:例の筋】<黒番>

・辺の一眼をつぶさないかぎり、撲殺できない。

・幸い、黒には「例の筋」がある。

といえば、察知してほしいものである。

みなさんは例の筋が見えてくるだろうか。

二子にして眼をつぶす筋

【1図】(失敗)

・黒1のアタリは白2と抜かれて、二眼の生き形。

※これでは策がない。

【2図】(正解)

・ここは黒1と二子にして取らせる筋。

・次に白aは黒bであるから―

【3図】(一本道)

・白2と取るほかない。

・そこで、黒3、白4と取らせるのが読み筋になる。

【4図】(打ち欠き)

・そして、黒5と打ち欠いて、辺の眼をつぶす。

※黒5まで一本道。変化の余地がない。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、113頁~114頁)

第3章 上級の基本死活 第33題錯覚しやすい死活

【第33題:錯覚しやすい死活】<黒番>

・実戦にしばしば出現する形。

・白は生きていると錯覚しやすい死活。

・辺のほうの眼をどんな手順で奪うかがテーマ。基本死活に明るい人はだまされない。

・なお、二つの正解手順がある。

サガリが好手

【1図】(失敗)

・黒1はろこつな攻めかた。

※こんな手では成功しそうにない。

・白2と出られ、応手に窮す。

【2図】(正解Ⅰ)

・黒1のサガリが眼取りの好手。

・黒1には白2と押さえるほかない。

【3図】(常用の基本手筋)

・そこで、黒1のハネるのがよい手。

・白2のとき、黒3のホウリコミで仕留める。

※黒1、3は黒▲のサガリを活用する常用の基本手筋。

【4図】(正解Ⅱ)

・黒1のコスミも正解。

・白2に黒3とサガてトドメを刺す。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、119頁~120頁)

第3章 上級の基本死活 第37題分水嶺

【第37題:分水嶺】<黒番>

・実戦にしばしば出現する辺や隅の基本死活。

・白にはそれなりのスペースがあるから、無条件で殺すのは無理。

コウに持ち込めたら成功。

一手目が死活の分水嶺。

腹中にツケる筋

【1図】(失敗Ⅰ)

・黒1とスペースを狭めるのは白2と受けられ、もうどうにもならない。

・つぎに黒3は白4であるし、黒3で4は白3。

これは白生きの形。

【2図】(失敗Ⅱ)

・ここは内部の急所を攻めて、白を崩す。

・とはいえ、黒1は白2と受けられ、左右の一眼作りが見合いとなる。

・黒3は白4。

※また、黒1で3は白2。

【3図】(正解)

・黒1とツケるのが本当の急所攻め。

・白2に黒3、5のコウが双方の最善手順。

・手順中、白4で―

【4図】(四目中手)黒4ツグ(2の左)

・白1、3は読み不足。

・白1、3の無条件生きをねらうと、逆に黒4にツガれて、四目中手の即死。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、127頁~128頁)

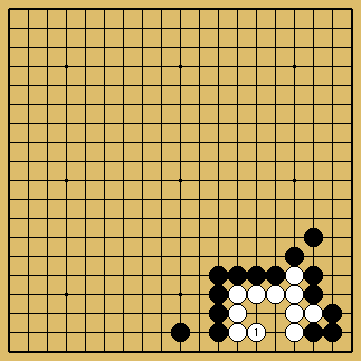

第3章 上級の基本死活 第41題引導

【第41題:引導】<白番>

・隅の黒四子はまだ生きているとはいえない。

・白は黒をダメヅマリに導く筋で殺す。

といえば、みなさんは黒四子に引導をわたす筋が見えてきたのだろうか。

二子にして取らせる筋

【1図】(失敗)

・白1とハネてスペースを狭めるのは有力な筋。

・しかし、この場合は黒2が好手。

※白1のハネ殺しの筋は不発。

【2図】(コウ)

・ついで、白1から5まで一本道。

※無条件に引導をわたすのは無理。コウに持ち込まれる。

【3図】(正解)

・白1と二子にして取らせるのが黒四子の弱点を目一杯に突く筋。

【4図】(ダメヅマリ)

・黒2と取るぐらいのもの。

・そこで白3とハネ。

※黒がダメヅマリのため黒aに打てない。

これが白1の手筋効果。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、135頁~136頁)

第3章 上級の基本死活 第43題四死六活もどき

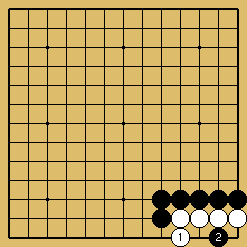

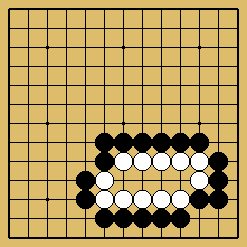

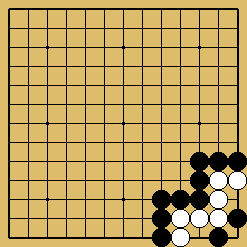

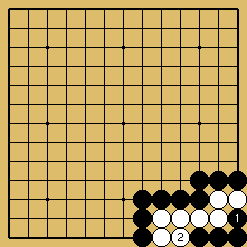

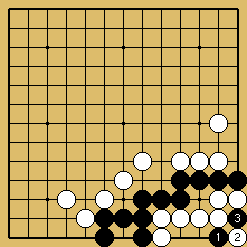

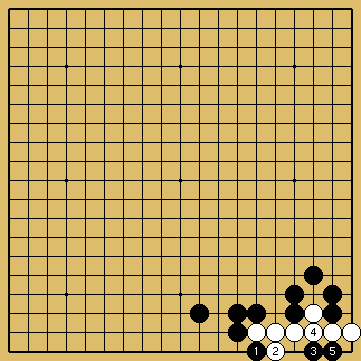

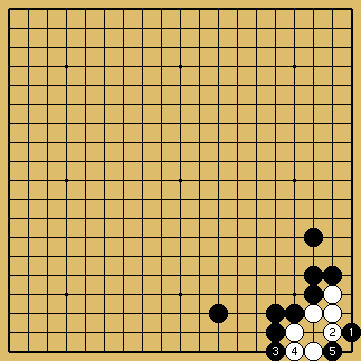

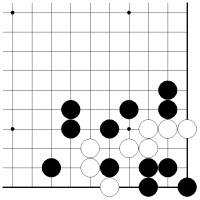

【第43題:四死六活もどき】<黒番>

≪棋譜≫(139頁)

棋譜再生

棋譜再生☆隅の死活の基本形として「四死六活」というのがある。

この形はちょっとちがう。

この状態では白死なのである。

どんな手順で仕留めるか。あとは腕しだい。

ハネ殺しの筋

【第43題の失敗:セキ生きに持ち込まれる】

≪棋譜≫(140頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生※こうした形は黒1のところが眼形の急所。

ただし、いま黒1と攻めるのは手順が悪い。

・白2、4とスペースを広げられ、セキ生きに持ち込まれる。

【第43題の正解:ハネ殺しの筋】

≪棋譜≫(140頁の2図)

棋譜再生

棋譜再生※まずは黒1とハネてスペースを狭めるのがよい手。

⇒いわゆる黒1は「ハネ殺しの筋」である。

【正解の続き】

≪棋譜≫(140頁の3図)

棋譜再生

棋譜再生・そして、白2と換わってから、黒3が好手順。

・黒5まで。

【変化図:欠け眼の筋】

≪棋譜≫黒4打ち欠く(2)(140頁の4図)

棋譜再生

棋譜再生・前図白4で、本図白1は、黒2、4が読み筋。

⇒欠け眼の筋である。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、139頁~140頁)

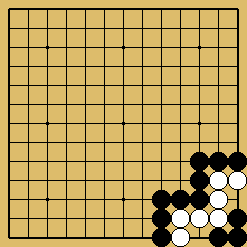

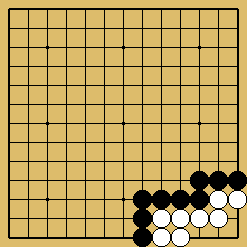

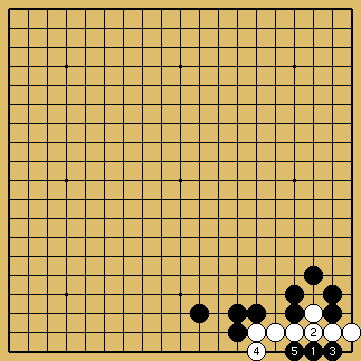

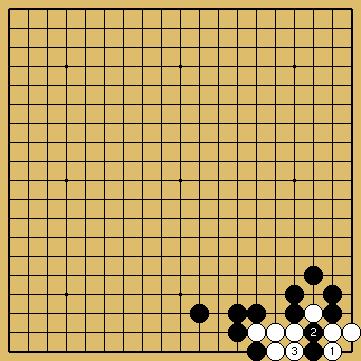

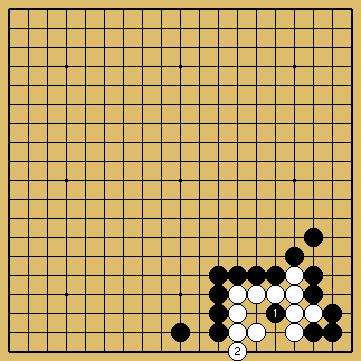

第3章 上級の基本死活 第48題最善の攻防

「第3章 上級の基本死活」の第48題

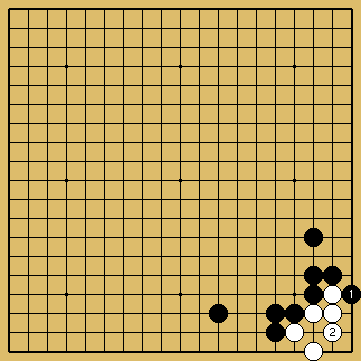

【第48題:最善の攻防】<黒番>

≪棋譜≫(149頁)

棋譜再生

棋譜再生☆黒A(15, 十九)のサガリは、白を無条件で生かしてしまう。

では、どう攻めるところだろうか。

ここは、「敵の急所は我が急所」の格言にしたがう。

初手、急所攻めである。

そのあと、最善の攻防はどんな結末になるか。

隅の急所を攻める筋

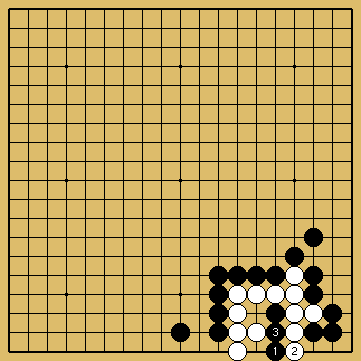

【第48題の失敗Ⅰ:俗筋】

≪棋譜≫(150頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1はろこつな俗筋。

・白2とハネられ、万事休す。もうどうにもならない形である。

【第48題の失敗Ⅱ:無策の攻め】

≪棋譜≫(150頁の2図)

棋譜再生

棋譜再生・また、黒1とスペースを狭めるのは、白2が見え見え。

⇒黒1は無策の攻め。

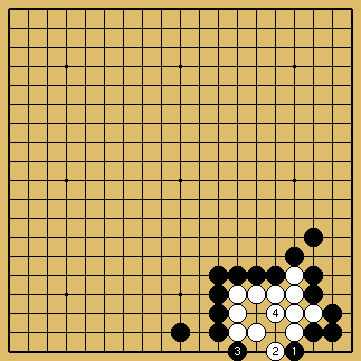

【第48題の正解:隅の急所、二の一】

≪棋譜≫(150頁の3図)

棋譜再生

棋譜再生※黒1でa(15, 十九)のサガリは、白1が眼形の急所だった。

攻める場合もまた、黒1が急所である。

⇒格言が「隅の急所、二の一」と教えてくれる急所。

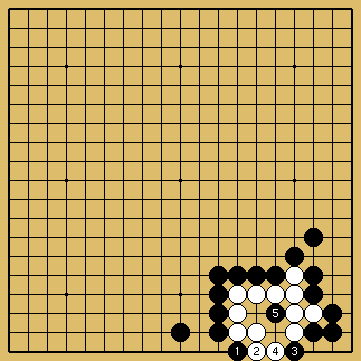

【正解の続き:コウ】

≪棋譜≫(150頁の4図)

棋譜再生

棋譜再生・白2に黒3が好手。

・白4、黒5までが双方の最善手順。

・コウになる。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、149頁~150頁)

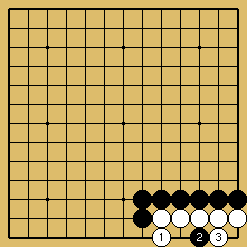

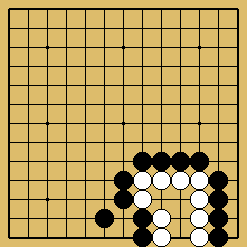

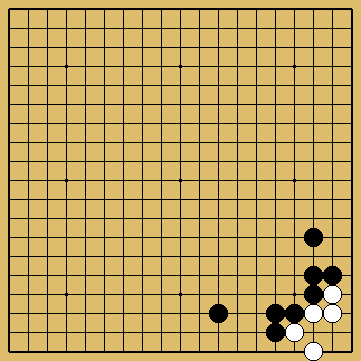

第3章 上級の基本死活 第51題隅の七目型

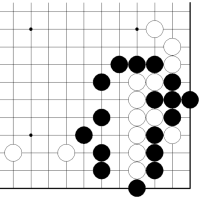

【第51題:隅の七目型】<黒番>

・白1とスペースを広げると、隅の七目型。

しかし、白△のほうにハネのある七目型は五目中手で頓死。

・黒はむずかしく考えないこと。

まずは死活の原則にしたがって、スペースを狭める手から考えていくべき。

ハネ殺しの筋

【1図】(正解)

・白△のハネがある隅の七目型は黒1のハネ殺しが正解。

・黒1とスペースを狭めて、白2に黒3、5の五目中手が読み筋。

・手順中、白4―

【2図】(白死に)

・白1と変化してきたときは黒2がよい手。

・そして、白3に黒4。

【3図】(失敗)

・初手、内部を攻めるのは白にねばりが生じる。

・黒1でaは、白b、黒1、白2とセキの形。

・また、黒1は白2と受けられ、一筋縄にはいかない。

・つぎに黒3は白4とツガれて―

【4図】(押しつぶしの白生き)

※隅のマガリ四目に持ち込めない。

・黒1、3は白4の押しつぶしになる。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、155頁~156頁)

第4章 腕だめしの基本死活

・碁には布石、定石、手筋、中盤の戦いかたなど、さまざまな分野がある。

そうした分野の総合力によって実力がきまる。

ただし、そうした分野の中で一番大事なのは、石の生き死にである。

はっきり言って別格である。

序盤から終盤のヨセまで、死活力がベースになっているから。

・ところが、アマの人は有段者になっても、死活を敬遠しがちである。

一番大事な基礎力なのに、何事ぞ。本音は碁を楽しみとするみなさんに、野暮は言いたくない。

しかし、本格的に上達するためには、やっぱり死活に強くなることである。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、166頁)

第4章 腕だめしの基本死活 第57題目のつけどころ

【第57題:目のつけどころ】<白番>

・死活の目のつけどころは、スペースと眼形の急所である。

・まずはスペースを広げることから考える。

それが駄目なら、眼形の急所を守る。

・二つに一つ。みなさんの目のつけどころはどちらだろうか。

眼形の急所を守る一手

【1図】(失敗Ⅰ)

※生きる基本はスペース拡大。

・そこで、まず白1から考えていこう。

・白1は黒2、4である。

※白は二眼を作る余地がない。

【2図】(失敗Ⅱ)

・では、白1はどうだろうか。

・これまた黒2、4とスペースを狭められ、叩死。

【3図】(失敗Ⅲ)

・さらに白1は黒2、4。

※ここは4のところが攻めるも守るも、眼形の急所なのである。

【4図】(正解)

・そこで、白1と眼形の急所を守るのが正解。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、169頁~170頁)

第4章 腕だめしの基本死活 第60題朝飯前

【第60題:朝飯前】<黒番>

・実戦にしばしば出現する基本死活。

・単純にスペースを狭める攻めは成功しない。こうした形は好手順がある。

・死活の基本がわかっている人は朝飯前だろう。

眼形の急所を攻める筋

【1図】(失敗)

・単純にスペースを狭める黒1、3は白4と守られ、二眼の生きはあきらかだろう。

【2図】(正解)

・こうした形は、眼形の急所攻めが正着。

・黒1に、白の応手はaかbか。

【3図】(白死に)

・まず白2には、黒3、5と眼を奪う読み筋。

【4図】(三目中手)黒7中手(5)

・また、白2には黒3、5の三目中手が読み筋。

※あとはむだな抵抗。白が二眼を作れないのは、あきらか。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、169頁~170頁)

第4章 腕だめしの基本死活 第62題常用の急所

【第62題:常用の急所】<白番>

・スペースを広げる方策では二眼を作れない形。

・となると、眼形の急所を守るほかない。

みなさんは実戦にしばしば出現する常用の急所をご存じだろうか。

カケツギが眼形の急所

【1図】(失敗)

・スペースを広げるとすれば、白1のサガリ。

・しかし、白1は黒2と眼形の急所を攻められ二眼を作れない。

【2図】(正解)

・白1のカケツギが眼形の急所。

・つぎに黒aは白bであるから―

【3図】(オイオトシ)

・黒2と追及してくるかもしれない。

・黒2には白3が好手。

・あとはオイオトシの筋が読み筋。

【4図】(同様)

・また、黒2のハネには白3が好手。

・黒4は白5、7が読み筋となり、やはりオイオトシの筋。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、179頁~180頁)

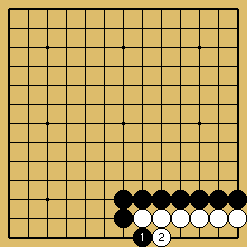

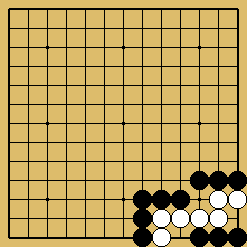

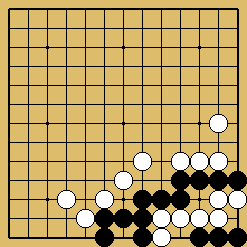

第4章 腕だめしの基本死活 第64題辺の基本死活

「第4章 腕だめしの基本死活」の第64題

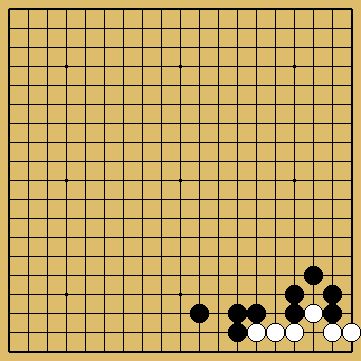

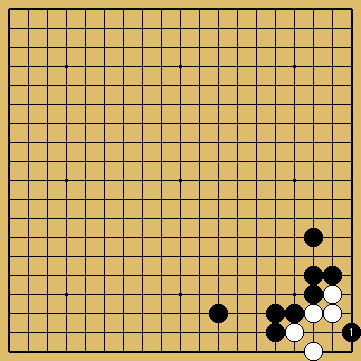

【第64題:辺の基本死活】<黒番>

≪棋譜≫(183頁)

棋譜再生

棋譜再生☆実戦によくできる辺の死活の基本型である。

この形は白から打っても生きることはできない。

では、白1と抵抗してきたときは、どう仕留めるのか。

(口で「死んでいるはず」といっても、証明しないかぎり、碁がたきは納得しない)

ハネ殺しの筋

【第64題の失敗Ⅰ:内部の急所を攻める】

≪棋譜≫(184頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生・内部の急所を攻める黒1は、白2とスペースを広げられて失敗。

【失敗Ⅰの続き:セキ生き】

≪棋譜≫(184頁の2図)

棋譜再生

棋譜再生・ついで、黒1と攻めるほかない。

・すると白2とさえぎってくる。

・黒3と三子にして、これはセキ生き。

【第64題の失敗Ⅱ:外側から】

≪棋譜≫(184頁の3図)

棋譜再生

棋譜再生・ここは、外側からスペースを狭めるハネ殺しの筋。

・とはいえ、黒1のハネは白2と受けられ、万事休す。

【第64題の正解:ハネ殺しの筋】

≪棋譜≫(184頁の4図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1のほうからハネるのが正着。

・白2に黒3、5とトドメを刺す。

(また、白2で5は黒4)

※黒1が本物のハネ殺しの筋であった。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、183頁~184頁)

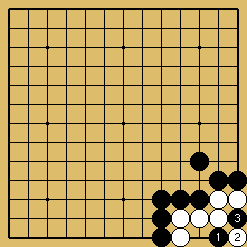

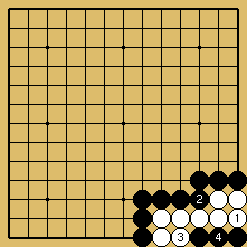

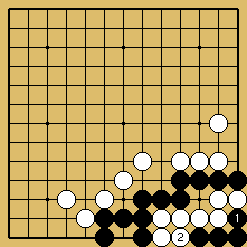

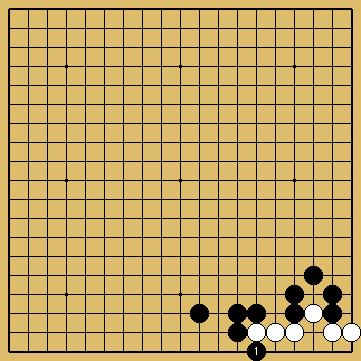

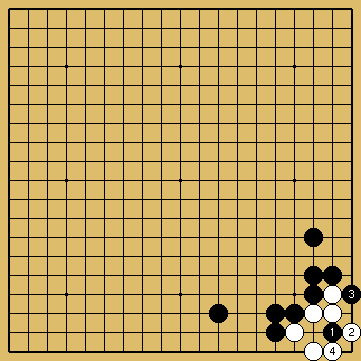

第4章 腕だめしの基本死活 第76題腕しだい

「第4章 腕だめしの基本死活」の第76題

【第76題:腕しだい】<黒番>

・実戦にしばしば出現する隅の死活基本型である。

・白四子は無条件に生きることができる。

ところが、白1とハネると、死んでしまう。

白1対策はみなさんの腕しだい。

まず急所置きの筋

【1図】(勝手読み)

・黒1に白2とツグはずだ。

・そこで、黒3、5とスペースを狭めるのがハネ殺しの筋だ。

・白6、黒7となり、五目中手で仕留めるというのは勝手読みだ。

【2図】(コウ)

・黒1には白2の一手。

・黒3、白4のコウに持ち込まれるからである。

【3図】(正解)

・まずは黒1が眼形の急所攻め。

・白2とツグほかない。

・そこで、黒3と押さえるのが殺しの好手順。

【4図】(白死に)

・ついで、白1、3は黒4。

※また、白1で2は黒1、白3、黒4、白b、黒cの三目中手で仕留める。

(小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年、207頁~208頁)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます