≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(下)』より≫

(2025年7月27日投稿)

今回も引き続き、囲碁の死活について、次の基本事典を参考に考えてみたい。

〇趙治勲『基本死活事典(下 古典死活)』日本棋院、増補改訂版1996年

『基本死活事典』の下巻の方は、副題にあるように、古典死活の部である。

目次から分かるように、詰物の三大古典ともいうべき玄玄碁経、官子譜、碁経衆妙から、秀れた作品を抜粋した事典である。

本事典の特徴は、「はしがき」にもあるように、これらの三大古典を、「攻めの部」「シノギの部」に分けた点にあるだろう(「死の部」「生きの部」と同じ意味である)。

これによって、実戦的に攻めとシノギについて調べたり、勉強したりする際に有用な事典になっている。

代表的な問題のみを紹介しておこう。

【趙治勲氏のプロフィール】

・1956年生まれ。韓国釜山市出身。

・1962年来日、故木谷実九段に入門。

・1968年、11歳で入段。1971年、五段。1981年、九段。

・1975年、第12期プロ十傑戦で初のビッグタイトルを獲得、その後、各種棋戦で活躍し、1980年名人位に就く。以後1984年まで5連覇。名誉名人の資格を得る。

・1981年、本因坊と併せ持ち、タイトル戦史上4人目の名人・本因坊となる。

・1982年、名人、本因坊、十段、鶴聖の4冠制す。

・1983年、棋聖位を獲得、3大タイトルを独占。棋聖戦3連覇。

・1987年、天元位を獲得し、史上初のグランド・スラム(7大タイトル制覇)達成。

・1989年、本因坊奪取、以降10連覇で二十五世本因坊の称号を受ける。

・1996年、11年ぶりに名人奪取、2度目の大3冠を達成。

・1998年、3巡目の大3冠。

・2002年、タイトル獲得65となり、二十三世本因坊坂田栄男の記録を抜く。

・2014年、第4回マスターズカップ優勝。

※2014年9月現在、タイトル獲得数73。平成24年、通算1400勝達成。

【趙治勲『基本死活事典(下)』はこちらから】

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

〇趙治勲『基本死活事典(下)古典死活』日本棋院、増補改訂版1996年

その「はしがき」において、趙治勲氏は次のようなことを述べている。

・この巻は、詰物の三大古典ともいうべき玄玄碁経、官子譜、碁経衆妙から、秀れた作品を抜粋した。

・一口に秀れたといってもその基準がむずかしいが、基本死活事典の性質上、まずやさしいものを優先し、それから筋のすっきりしたもの、奇抜な内容のものを選び、手数が長く、ただむずかしいものは除外することにした。

・構成は一応、第1部「玄玄碁経」、第2部「官子譜」、第3部「碁経衆妙」と三つに分けたが、あくまで作品を鑑賞していただくのが目的であり、文献を厳密に紹介しようというものではない。

したがって、たとえば玄玄碁経には長い序文がついていたり、問題に一つ一つ名前がついていたりするのだが、そういったものは省かせていただいた。

・また、問題に不備のあるものは修正し、むずかしいものは少しやさしくするとか、多少手直ししたものがあることもお断りしておきたい。

・各部をそれぞれ「攻めの部」「シノギの部」に分けたが、これは「死の部」「生きの部」と同じ意味である。

ただ、「死」と「生き」に分けると「コウ」や「攻合い」の問題を独立させなければならなくなるので、本書の分類でそのわずらわしさを避けることにした。

・雑誌や新聞紙上などで数々の詰碁に出食わすが、それらの作品が実は玄玄碁経や官子譜や碁経衆妙のものだったり、あるいはその焼き直しだったりすることがなんと多いことか、いまさらながら驚かされると同時に、三大古典の優秀性が改めて知らされるのである。

・本書をまとめるに当り、平凡社刊「玄玄碁経」「官子譜」および山海堂刊「玄玄碁経」「官子譜」「碁経衆妙」を参考にさせていただいたので、お礼の意をこめてお断りしておく。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、3頁~4頁)

※このように、趙治勲『基本死活事典(下)古典死活』(日本棋院、増補改訂版1996年)は、「詰物の三大古典ともいうべき玄玄碁経、官子譜、碁経衆妙から、秀れた作品を抜粋した」ことをまず述べている。

また、編集にあたって、「基本死活事典の性質上、まずやさしいものを優先し、それから筋のすっきりしたもの、奇抜な内容のものを選び、手数が長く、ただむずかしいものは除外することにした」という。

つまり、手数が長く、ただむずかしいものは除外することにしたと断っておられるように、「明皇遊月宮勢」の問題のような、「手数が長く、ただむずかしいもの」は除外してある。

さらに、「玄玄碁経には長い序文がついていたり、問題に一つ一つ名前がついていたりするのだが、そういったものは省かせていただいた」とあるように、『玄玄碁経』の問題の名前はすべて省略してある点にも注意が必要である。

(この点が、私には、編集上の非常に残念な点であった。藤沢秀行『基本手筋事典』や山下敬吾『基本手筋事典』は基本的にはその『玄玄碁経』の問題の名前(題名)が明記してある)。

なお、趙治勲氏は「玄玄碁経」について、次のような解説を付記している。

・玄玄碁経(げんげんごきょう)は中国盧陵(江西省)の名手、晏天章と厳徳甫の共編によるもので、序文の日付は至正7年、すなわち1347年となっており、いまからざっと六百年余前に完成された本である。

・内容は史論、碁経十三篇、囲碁十訣、術語三十二字などにつづいて定石、実戦譜、それに詰碁376題が収められているが、もっとも価値の高いのはなんといっても詰碁であろう。

のちの官子譜、わが国の碁経衆妙にも、玄玄碁経の詰碁がそのまま、あるいは手直ししたものが、数多く収められている。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、36頁)

※このように、趙治勲氏は、『玄玄碁経』が官子譜や日本の碁経衆妙に影響を与えた重要な文献であることに注目し、とりわけ、詰碁376題の価値の高さを強調している。

・玄玄碁経(げんげんごきょう)は中国盧陵(江西省)の名手、晏天章と厳徳甫の共編によるもので、序文の日付は至正7年、すなわち1347年となっており、いまからざっと六百年余前に完成された本である。

・内容は史論、碁経十三篇、囲碁十訣、術語三十二字などにつづいて定石、実戦譜、それに詰碁376題が収められているが、もっとも価値の高いのはなんといっても詰碁であろう。

のちの官子譜、わが国の碁経衆妙にも、玄玄碁経の詰碁がそのまま、あるいは手直ししたものが、数多く収められている。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、36頁)

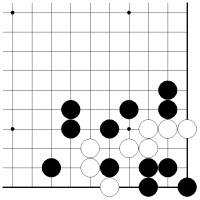

玄玄碁経・攻めの部【第1題】

〇白先黒死

・第一手は眼形の急所へ。

・第三手で工夫を要するが、ねらいは黒のダメヅマリである。

【正解1】下ヅケ

・まずは白1のオキ。

・黒2のとき、白3の下ヅケがダメヅマリを衝く筋である。

・黒4に白5とオサえ、黒6のとき白7で両アタリになる。

【正解2】出てから

・白のオサエに対し黒1と中から受けるなら、一本白2で眼をつぶし、黒3のとき白4である。

※黒aと取ってもウチカキがあるので眼にならない。

【失敗】平凡

・白1、黒2のあと、白3とオサえるのでは工夫がない。

・黒4とサガられ、生かしてしまう。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、38頁)

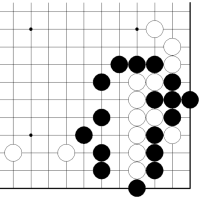

玄玄碁経・攻めの部【第61題】

〇白先黒死

・第一手で黒の急所を衝くが、黒にもネバリがあるので最後まで油断のならない形である。

【正解1】コスミ

・白1のコスミが急所である。

・黒2とアテられたとき注意が必要で、じっと白3と引いていなければならない。

・つづいて――

【正解2】ハネダシ

・黒1とハネて抵抗してくるが、白2とオサえていてよい。

・黒3なら白4とアテていてそれまで。

【正解3】全滅

・黒1、白2のとき、黒3とハネられるのが白にとってうるさいところ。

・これに対しては白4のツギが最強で、黒5にも白6とサガり、全滅をはかることができる。

※白4で――

【失敗1】オイオトシ

・うっかり白1と切ると落とし穴にハマることになる。

・すなわち黒2から4とアテられ、白三子がオイオトシにかかってしまうのだ。

【失敗2】欠陥

・白1、黒2のとき、白3のトビは筋がよさそうに見えてこのばあいは欠陥を生じる。

・黒4、白5のあと、黒6から8のホウリコミがあり、前図とおなじオイオトシが待ち受けているのである。

【正解4】ダメヅメ

・最初、白1のコスミに黒2とマガるなら、白3、5と外のダメをつめていてよい。

※白1の急所たるゆえんがおわかりいただけよう。

【失敗3】楽生き

・白1のサガリは、黒2とオサえられてあとがない。

※また、1でaのサガリは黒bとカカえられてそれまでである。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、120頁~121頁)

玄玄碁経・シノギの部【第1題】

〇黒先生き

・白のウチカキの石にどう相手をするか。

・コウになりやすい形なので注意しなければならない。

【正解】トビ

・白一子には直接相手をせず、黒1の守りがよい。

・白2のとき黒3。

・次に黒aと取れば眼になるので白4はしかたなく、黒5と生きることができる。

【失敗1】コウ

・黒1は白の思うツボ。

・白2のオキが急所となり、黒3に白4とアテられ、黒5とコウに受けるしかない。

※黒3で4は白3とハワれて死。

【失敗2】マガリ

・黒1のマガリでは白2と急所に置かれる。

・つづいて黒aは白b、また黒cは白dで死。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、146頁)

玄玄碁経・シノギの部【第2題】

〇白先生き

・単独で生きがないことはおわかりだろう。

・右方へのワタリをうかがって生きる形を作るのである。

【正解1】ワリコミ

・白1のサガリ。

・次に白aで生きだから、取ろうとするなら黒2のハネである。

・そこで白4のワリコミがうまい。

・つづいて―

【正解2】ワタリ

・黒1なら白2。

・黒3に白4とツイでいて、文句なしに渡っているのである。

※1で3のアテなら白4。

それも渡っていることを確かめていただきたい。

【正解3】下アテ

・黒1と下からのアテなら白2とノビている。

・黒3に白4と切って、これも問題ない形。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、147頁)

玄玄碁経・シノギの部【第30題】

〇白先コウ

・白はAの一眼だけ。

黒の弱点を衝いて手段を求めるしかない。

【正解1】オキ

・白1は最初に利かしておいて無駄はない。

・つづいて白3のオキが好手である。

【正解2】切りが成立 黒7ツグ(4)

・黒1とツグなら、白2から4、6でダメをつめたあと、8、10でコウにすることができる。

※黒9で10とツグなら、白aでやはりコウ。

【変化1】両アタリ 黒8ツグ(5)

・白1に黒2のブツカリで応じるなら、やはり白3からダメをつめたあと、白9のサガリが好手になる。

・黒10に白11で両アタリだ。

【変化2】おなじ要領 黒8ツグ(5)

・おなじく白1に黒2のカケツギでも、白3からおなじ要領。

・白9のとき、黒はaと打てない。

【変化3】左の切り 黒10ツグ(7)

・白1に黒2のツギはどうか。

・こんどは白3と切り、黒4なら白5以下11で、「押す手なし」にすることができる。

【正解3】コウ

・白1から3のとき、黒4とこちらに備えるしかない。

・それなら5とハネ、黒6に白7でやはりコウにすることができる。

【失敗】切りでは

・白1の切りからいくのは、黒2とツガれ、白3から5とツイでも、黒6とハネられて、攻合い負けである。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、182頁~183頁)

・官子譜(かんずふ)は、最初中国明代の過伯齢がまとめ、その後清代の陶式玉が修正、加筆するなどして編集し直した。

それが出たのが1690年頃である。

・官子とは本来ヨセの意味であるが、官子譜という題名は死活も含めて使ってある。

その問題数およそ1500。

石の死に生きとヨセに関する手筋がほとんど網羅されている、といっても過言ではない。

・むろん本書ではヨセの問題は省き、死活に関するものだけを選んだ。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、202頁)

官子譜・攻めの部【第1題】

〇白先黒死

【第1題】

・黒「2ノ一」にコスミがあるので、もう一つの急所ははっきりしているだろう。

【正解1】~2ノ一

・急所は白1。

※黒がここへ打たれたらいっぺんに生きられてしまう。

・黒2は両アタリを避けたもの。

・だが、白3のホウリコミがあってカケ眼になる。

【正解2】~堅ツギ

・白1に黒2と堅くツグなら白3。

・黒4で眼を持ったとき白5と切る。

※黒はダメヅマリのためaと打つことができない。

【失敗】

・白1のキリは衝動的で無責任な手。

・黒2とツガれて後続手段がない。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、204頁)

官子譜・攻めの部【第2題】

〇白先黒死

・前題とよく似ており、急所ははっきりしている。

・黒はダメヅマリが命取りになる形。

【正解1】ダメヅマリ

・白1のツケ。

※やはり「2ノ一」の急所である。

・黒2なら白3のハネコミ。

※黒はダメヅマリに泣かされた。

【正解2】簡単

・白1に黒2のツギなら、白3と出て簡単。

※また黒2でaなら白bと眼をつぶすまでである。

【失敗】あっさり

・白1のハネコミからいくのはあわてすぎ。

・黒2と受けられ、あっさり生かしてしまう。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、205頁)

官子譜・攻めの部【第16題】

〇白先勝ち

・三子対三子の攻合い。

・ふつうの着想は白Aのハネだが、はたしてそれで勝てるだろうか。

【正解1】フトコロ

・白1とフトコロに入るのである。

・黒2には白3のサガリ。

・黒4のとき、白5と裏口から攻合いをはかる。

・黒6のあと―

【正解2】ホウリコミ

・白1のダメヅメ。

・黒2のとき白3とホウリ込み、このあと黒aには白bと取る要領である。

※白1は3から打ってもよい。

【失敗】常識だが

・常識的に白1とハネるのは、黒2、白3のとき黒4のダメをつめられる。

※白a、黒bのあと、白押す手なしになって負け。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、220頁)

官子譜・シノギの部【第1題】

〇白先生き

・コウにせず、セキにして生きをはかる。

【第1題】

【正解】取り返し 白5取り返し

・白1とハッてから3。

・黒4と二子を取らせて一子取り返す。

※黒2を打たせた関係でセキになった。

【失敗1】万年コウ

・単に白1は黒2とオサえられ、コウはまぬがれない。

※なお、このコウは万年コウといわれるものである。

【失敗2】本コウ

・白1と出るのは大悪手。

・白3、黒4でおなじくコウだが、これは本コウであり、前図の万年コウよりも白の条件はわるい。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、276頁)

官子譜・シノギの部【第2題】

〇白先生き

・むろんこれ以上眼を作るのは無理で、左方へ渡ってしのげばいいのである。

・中級の手筋といっていいだろう。

【第2題】

【正解】一間トビ

・白1の一間トビで渡っている。

・黒2とハネ込まれても、白3から5で無事。

【失敗1】サガリ

・白1のサガリでは、隅との連係がわるい。

・黒2とトバれ、白3に黒4でストップを食う。

【失敗2】よさそう

・白1はよさそうな手に見える。

・しかし黒2から4とハネられ、白aと切っても黒bとノビられていけない。

※黒4に白bなら黒c。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、277頁)

官子譜・シノギの部【第26題】

〇白先生き

・隅の黒に手をつけ、そのアヤで中の八子をしのぐのである。

・どういう形のシノギになるかがおもしろいところ。

【正解1】攻め取らせる

・白1から3とマガったのは、この三子を攻め取らせながら隅の黒をダメヅマリにしようという作戦である。

・黒4のとき白5のツケが好手。

・つづいて―

【正解2】サシコミ

・黒1と三子をアテたとき白2とサシ込む。

・黒3と二子を取らせて―

【正解3】ツケ

・白1のウチカキ。

・こんどは黒2と三子を取るしかない。

・つづいて白3のツケで黒のワタリを封じるのが巧妙だ。

・このあと―

【正解4】渡る

・黒1と生きをはからねばならず、そこで白2とオサえれば中の八子はみごとに左方へ渡っているのである。

・ここまでが正解の道筋。

【変化1】取れる

・正解1図のあと、すなわち白△にツケた時点であるが、黒1とツグなら白2とオサえる。

・黒3と切るしかないが、白4とサガって上の黒五子を取ることができる。

【変化2】押せない

・おなじく、黒1と引くなら白2のサシコミでダメヅマリに導く。

・黒3に白4とホウリ込み、黒が一子取ったとき白aとサガればやはり五子が取れる。

【失敗】お手上げ

・最初、白1とオサえるのでは黒2とカカえられ、まったく手がかりが摑めなくなる。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、302頁~303頁)

・碁経衆妙(ごきょうしゅうみょう)は林家十一世元美の著。

・元美は本姓舟橋、1778年生まれは、本因坊元丈、中野知得とほぼ同年代である。

・本が完成されたのは1811年。

・内容は全部詰碁であるが、全般的にやさしいのが特徴。

玄玄碁経、官子譜の問題も、やさしく作り直して収めてある。

それに「発陽論」の問題もいくつか入っている。

・「発陽論」は1713年に名人四世井上因碩が著わしたもので詰碁の本として有名だが、難解なため独立して一章を設けるのは不適当と考え、衆妙に収録されているものをいくつか紹介するにとどめた。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、309頁)

碁経衆妙 攻めの部【第1題】

〇黒先白死

・外からせばめればよいのだが、せばめるにも、ぬるい手ときびしい手と二通りある。

【正解1】ツケ

・黒1のツケまで進むことが可能

・白2のとき黒3と引いていて、白は生きる広さがない。

【正解2】切れる

・黒1は白2とハネ出されそうな気がしてこわいが、黒3と切る手が成立することは簡単に読める。

【失敗】ぬるい

・黒1のコスミはふつうの手だがぬるい。

・白2とオサえられ、黒3、5とハネツイでも白は生きる広さがある。

・白6が大切。

※白6でaは黒b、白c、黒6の手段が残る。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、312頁)

碁経衆妙 攻めの部【第3題】

〇白先黒死

・こういう形には常用の筋があり、一連の手順がすぐに浮かぶようになればしめたものである。

【正解】ハサミツケ

・白1のハサミツケが常用手段。

・黒2のとき、白3と切って7までとシボるのが一連の運びである。

・黒ツギのとき白9とコスミツけて死に。

【失敗1】ハネ

・白1のハネは、黒3とノビてくれればもう一つ2とハッて死ぬのだが、黒2とがんばる手がある。

・白3から5のとき黒6と切ってコウ。

【失敗2】ソッポ

・白1は冷静な手段だが急所を逸した。

・この形は黒2が眼形の急所で、白3は黒4のツギでちょうと生きられている。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、314頁)

碁経衆妙 攻めの部【第12題】

〇白先勝ち

・隅の攻合いで「2ノ一」が絡むときは、一つの常識がある。

・本題はその代表的な例。

【正解】単に

・単に白1とサガっているが攻合いの常識。

・どういうことかというと、白7のとき、黒の押す手なしになるのである。

【失敗1】コウ

・攻合いをあせると白1とハネたくなる。

・しかし黒2とウチ欠かれ、無条件勝ちとはいかない。

・黒4のあと白aと攻合ってもコウである。

【失敗2】無為

・白1のハネではまるで工夫がない。

・黒2と急所をハネられ、これはコウにもならず白の負けである。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、323頁)

碁経衆妙 攻めの部【第29題】

〇黒先コウ

・かなりの難問である。

・第一手で急所を衝くが、白も巧みに防戦して結果はコウになる。

【正解】オキ

・黒1のオキがなかなか鋭い着想。

・これに対して白2のツケが最善で、以下黒7と渡ってコウを残すことになる。

【変化】両ニラミ

・黒1に対し、白2は受け損った。

・黒3とノビ、a、bを両ニラミにして白死である。

・白cのコスミツケには黒dのアテ。

【失敗】ままならぬ

・最初、黒1から眼を取ろうとしても、白4までとなって思うようにいかない。

・次に黒aとオサえても白b。

※また第一手黒cは、白d、黒3、白bで生き。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、340頁)

碁経衆妙 攻めの部【第41題】

〇黒先白死

・発陽論に収められているもの。

・最後は五目ナカデになるが、そこに至る過程がおもしろい。

【正解1】眼の中

・黒1から3のキリはこういきたくなるところ。

・白4のとき、いったん黒5と打つのがおもしろく、白6のとき黒7と自分の眼の中に入るのである。

・白8と取らせて―

【正解2】五目ナカデ

・黒1のホウリコミ。

・五目ナカデになっていることはおわかりであろう。

【失敗】コウ

・黒1から白4のとき、黒5と手をこまねいていてはいけない。

・白6の余地があり、白8となってはコウ。

※正解1図、黒5はこのコウを消したものである。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、352頁)

碁経衆妙 シノギの部【第1題】

〇白先生き

・フトコロを広げるのがいいか、眼形につくのがいいか、という問題はつねにあるところだ。

【正解】眼形

・まず白1のハネは当然。

・黒2のとき、白3と眼形を得ておく。

・白5まででピッタリ生き。

※白1のハネがよく利いている。

【失敗1】フトコロ

・白1、黒2のとき、白3はフトコロを広げたものだが、少し怪しい形である。

※黒からどんな手段があるだろうか。

【失敗2】コウ

・黒1のウチカキ。

・白2のとき黒3とオサえて、この白に無条件生きはない。

・白4とカケツいでコウにするしかない形である。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、360頁)

碁経衆妙 シノギの部【第10題】

〇黒先生き

・よく死活の題材に使われる詰碁。

・黒二子をツグ前に、ある手続きが必要である。

【正解】利かす

・黒1から3のハネを利かしておくのがポイント。

・白4のとき黒5とカケツぎ、白6に黒7とゆるめる手がよく、無条件生きである。

・このあと白aは黒b。

【失敗1】単に

・単に黒1とカケツいだばあいはどう違ってくるか。

・白2のハネに直接黒3とオサえるしかないが、そうすると白4に置かれて死ぬのである。

【失敗2】手遅れ

・前図のあと、黒1から3と一子を取ってももう遅い。

※黒▲とオサえたことにより死が決定づけられたのである。

・このあと黒aやbには白c。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、369頁)

碁経衆妙 シノギの部【第31題】

〇白先コウ

・いかにも実戦的な形。

・第一感は三々だが、はたしてそれでいいのかどうか。

【正解1】根をおろす

・白1まで、根をおろさなければいけない。

・黒2から6と眼を取りにこられるが、白7のツケから9でコウにすることができる。

・もっとも白7は手筋張らなくても―

【正解2】ハネでも

・白1のハネでもよい。

・黒2には白3、5が好手であり、つづいて黒aとつめておなじくコウである。

※白5に対して黒3のツギは、白bと抜いたあとcにツケる手があるので死なない。

【失敗】三々

・白1は第一感の手だが、黒2から4とハサミツけられ、黒8までとなって白に生きなし。

※本題は正解1図、白1まで足をのばすのがポイントである。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、390頁)

碁経衆妙 シノギの部【第39題】

〇黒先生き

・官子譜にあるものを、衆妙で簡略化した。

・みごとに盲点を衝く詰碁である。

【正解1】見せかけ

・黒1とオサえ、二子を取るかに見せかけるが、白2のとき転じて黒3とオサえる。

・白4と取るしかないので、黒5と眼を持つことができる。

【正解2】オイオトシ

・黒1のとき、白2のアテなら黒3と取り、そのあと黒5からのオイオトシが生じるので黒生きである。

【変化】もう一眼

・単に白1とノビるなら、黒2、4でこちらに一眼できるから簡単に生き。

【失敗1】ノビコミ

・第一手、単に黒1とオサえるのは白2のアテから4とノビ込まれる。

※正解の黒a、白bは、この白2を封じたものにほかならない。

【失敗2】ノビ

・黒1と右からオサえるのは、白2とノビられていて左方にもう一眼作ることができない。

・黒a、白b、黒c、白d。

・白も2のノビで―

【失敗3】白のミス

・1とアテてしまうのは失策。

・黒2と抜かれ、次に黒aの一眼とbのホウリコミが見合いとなる。

【参考】官子譜

・官子譜の出題図。

・正解手順は白a、黒b、白c、黒d、白e。

※このほうが手数が長い。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、398頁~399頁)

碁経衆妙 シノギの部【第41題】

〇白先生き

・発陽論のものをやさしくしてある。

隅に細工をするのだが、いかにも玄妙な筋である。

【正解1】二子にして

・白1とキリを入れ、黒2に一本白3とノビるのが、重要なところ。

・黒4のとき、白5から7とサガって、様子を聞くのだが、白a、b、c、dなど、いろいろな味を見ているところが自慢。

【正解2】オイオトシ

・つづいて黒1のハネなら、白2のサガリ。

・黒3から5と眼を奪ってくるなら、白6とアテて、オイオトシが成立している。

【正解3】

・正解1図のあと、黒1のハネなら、白2のキリ。

・黒3のツギに白4で一眼できるところが巧みである。

※このほか、黒1で2のツギは、白aのアテが利いて生き。

【参考3】発陽論

・『発陽論』の出題図である。

・白a、黒b以下、符号順に黒fまでの手順を進行させたのが、『碁経衆妙』の図。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、402頁~403頁)

(2025年7月27日投稿)

【はじめに】

今回も引き続き、囲碁の死活について、次の基本事典を参考に考えてみたい。

〇趙治勲『基本死活事典(下 古典死活)』日本棋院、増補改訂版1996年

『基本死活事典』の下巻の方は、副題にあるように、古典死活の部である。

目次から分かるように、詰物の三大古典ともいうべき玄玄碁経、官子譜、碁経衆妙から、秀れた作品を抜粋した事典である。

本事典の特徴は、「はしがき」にもあるように、これらの三大古典を、「攻めの部」「シノギの部」に分けた点にあるだろう(「死の部」「生きの部」と同じ意味である)。

これによって、実戦的に攻めとシノギについて調べたり、勉強したりする際に有用な事典になっている。

代表的な問題のみを紹介しておこう。

【趙治勲氏のプロフィール】

・1956年生まれ。韓国釜山市出身。

・1962年来日、故木谷実九段に入門。

・1968年、11歳で入段。1971年、五段。1981年、九段。

・1975年、第12期プロ十傑戦で初のビッグタイトルを獲得、その後、各種棋戦で活躍し、1980年名人位に就く。以後1984年まで5連覇。名誉名人の資格を得る。

・1981年、本因坊と併せ持ち、タイトル戦史上4人目の名人・本因坊となる。

・1982年、名人、本因坊、十段、鶴聖の4冠制す。

・1983年、棋聖位を獲得、3大タイトルを独占。棋聖戦3連覇。

・1987年、天元位を獲得し、史上初のグランド・スラム(7大タイトル制覇)達成。

・1989年、本因坊奪取、以降10連覇で二十五世本因坊の称号を受ける。

・1996年、11年ぶりに名人奪取、2度目の大3冠を達成。

・1998年、3巡目の大3冠。

・2002年、タイトル獲得65となり、二十三世本因坊坂田栄男の記録を抜く。

・2014年、第4回マスターズカップ優勝。

※2014年9月現在、タイトル獲得数73。平成24年、通算1400勝達成。

【趙治勲『基本死活事典(下)』はこちらから】

〇趙治勲『基本死活事典(下 古典死活)』日本棋院、増補改訂版1996年

【目次】

第1部 玄玄碁経

(1)攻めの部

(2)シノギの部

第2部 官子譜

(1)攻めの部

(2)シノギの部

第3部 碁経衆妙

(1)攻めの部

(2)シノギの部

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・氏のプロフィール

・趙治勲『基本死活事典(下)古典死活』のはしがき

・第1部 玄玄碁経

・玄玄碁経・攻めの部【第1題】

・玄玄碁経・攻めの部【第61題】

・玄玄碁経・シノギの部【第1題】

・玄玄碁経・シノギの部【第2題】

・玄玄碁経・シノギの部【第30題】

・第2部 官子譜

・官子譜・攻めの部【第1題】

・官子譜・攻めの部【第2題】

・官子譜・攻めの部【第16題】

・官子譜・シノギの部【第1題】

・官子譜・シノギの部【第2題】

・官子譜・シノギの部【第26題】

・第3部 碁経衆妙

・碁経衆妙 攻めの部【第1題】

・碁経衆妙 攻めの部【第3題】

・碁経衆妙 攻めの部【第12題】

・碁経衆妙 攻めの部【第29題】

・碁経衆妙 攻めの部【第41題】

・碁経衆妙 シノギの部【第1題】

・碁経衆妙 シノギの部【第10題】

・碁経衆妙 シノギの部【第31題】

・碁経衆妙 シノギの部【第41題】

趙治勲『基本死活事典(下)古典死活』のはしがき

〇趙治勲『基本死活事典(下)古典死活』日本棋院、増補改訂版1996年

その「はしがき」において、趙治勲氏は次のようなことを述べている。

・この巻は、詰物の三大古典ともいうべき玄玄碁経、官子譜、碁経衆妙から、秀れた作品を抜粋した。

・一口に秀れたといってもその基準がむずかしいが、基本死活事典の性質上、まずやさしいものを優先し、それから筋のすっきりしたもの、奇抜な内容のものを選び、手数が長く、ただむずかしいものは除外することにした。

・構成は一応、第1部「玄玄碁経」、第2部「官子譜」、第3部「碁経衆妙」と三つに分けたが、あくまで作品を鑑賞していただくのが目的であり、文献を厳密に紹介しようというものではない。

したがって、たとえば玄玄碁経には長い序文がついていたり、問題に一つ一つ名前がついていたりするのだが、そういったものは省かせていただいた。

・また、問題に不備のあるものは修正し、むずかしいものは少しやさしくするとか、多少手直ししたものがあることもお断りしておきたい。

・各部をそれぞれ「攻めの部」「シノギの部」に分けたが、これは「死の部」「生きの部」と同じ意味である。

ただ、「死」と「生き」に分けると「コウ」や「攻合い」の問題を独立させなければならなくなるので、本書の分類でそのわずらわしさを避けることにした。

・雑誌や新聞紙上などで数々の詰碁に出食わすが、それらの作品が実は玄玄碁経や官子譜や碁経衆妙のものだったり、あるいはその焼き直しだったりすることがなんと多いことか、いまさらながら驚かされると同時に、三大古典の優秀性が改めて知らされるのである。

・本書をまとめるに当り、平凡社刊「玄玄碁経」「官子譜」および山海堂刊「玄玄碁経」「官子譜」「碁経衆妙」を参考にさせていただいたので、お礼の意をこめてお断りしておく。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、3頁~4頁)

※このように、趙治勲『基本死活事典(下)古典死活』(日本棋院、増補改訂版1996年)は、「詰物の三大古典ともいうべき玄玄碁経、官子譜、碁経衆妙から、秀れた作品を抜粋した」ことをまず述べている。

また、編集にあたって、「基本死活事典の性質上、まずやさしいものを優先し、それから筋のすっきりしたもの、奇抜な内容のものを選び、手数が長く、ただむずかしいものは除外することにした」という。

つまり、手数が長く、ただむずかしいものは除外することにしたと断っておられるように、「明皇遊月宮勢」の問題のような、「手数が長く、ただむずかしいもの」は除外してある。

さらに、「玄玄碁経には長い序文がついていたり、問題に一つ一つ名前がついていたりするのだが、そういったものは省かせていただいた」とあるように、『玄玄碁経』の問題の名前はすべて省略してある点にも注意が必要である。

(この点が、私には、編集上の非常に残念な点であった。藤沢秀行『基本手筋事典』や山下敬吾『基本手筋事典』は基本的にはその『玄玄碁経』の問題の名前(題名)が明記してある)。

なお、趙治勲氏は「玄玄碁経」について、次のような解説を付記している。

・玄玄碁経(げんげんごきょう)は中国盧陵(江西省)の名手、晏天章と厳徳甫の共編によるもので、序文の日付は至正7年、すなわち1347年となっており、いまからざっと六百年余前に完成された本である。

・内容は史論、碁経十三篇、囲碁十訣、術語三十二字などにつづいて定石、実戦譜、それに詰碁376題が収められているが、もっとも価値の高いのはなんといっても詰碁であろう。

のちの官子譜、わが国の碁経衆妙にも、玄玄碁経の詰碁がそのまま、あるいは手直ししたものが、数多く収められている。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、36頁)

※このように、趙治勲氏は、『玄玄碁経』が官子譜や日本の碁経衆妙に影響を与えた重要な文献であることに注目し、とりわけ、詰碁376題の価値の高さを強調している。

第1部 玄玄碁経

・玄玄碁経(げんげんごきょう)は中国盧陵(江西省)の名手、晏天章と厳徳甫の共編によるもので、序文の日付は至正7年、すなわち1347年となっており、いまからざっと六百年余前に完成された本である。

・内容は史論、碁経十三篇、囲碁十訣、術語三十二字などにつづいて定石、実戦譜、それに詰碁376題が収められているが、もっとも価値の高いのはなんといっても詰碁であろう。

のちの官子譜、わが国の碁経衆妙にも、玄玄碁経の詰碁がそのまま、あるいは手直ししたものが、数多く収められている。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、36頁)

玄玄碁経・攻めの部【第1題】

玄玄碁経・攻めの部【第1題】

〇白先黒死

・第一手は眼形の急所へ。

・第三手で工夫を要するが、ねらいは黒のダメヅマリである。

【正解1】下ヅケ

・まずは白1のオキ。

・黒2のとき、白3の下ヅケがダメヅマリを衝く筋である。

・黒4に白5とオサえ、黒6のとき白7で両アタリになる。

【正解2】出てから

・白のオサエに対し黒1と中から受けるなら、一本白2で眼をつぶし、黒3のとき白4である。

※黒aと取ってもウチカキがあるので眼にならない。

【失敗】平凡

・白1、黒2のあと、白3とオサえるのでは工夫がない。

・黒4とサガられ、生かしてしまう。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、38頁)

玄玄碁経・攻めの部【第61題】

玄玄碁経・攻めの部【第61題】

〇白先黒死

・第一手で黒の急所を衝くが、黒にもネバリがあるので最後まで油断のならない形である。

【正解1】コスミ

・白1のコスミが急所である。

・黒2とアテられたとき注意が必要で、じっと白3と引いていなければならない。

・つづいて――

【正解2】ハネダシ

・黒1とハネて抵抗してくるが、白2とオサえていてよい。

・黒3なら白4とアテていてそれまで。

【正解3】全滅

・黒1、白2のとき、黒3とハネられるのが白にとってうるさいところ。

・これに対しては白4のツギが最強で、黒5にも白6とサガり、全滅をはかることができる。

※白4で――

【失敗1】オイオトシ

・うっかり白1と切ると落とし穴にハマることになる。

・すなわち黒2から4とアテられ、白三子がオイオトシにかかってしまうのだ。

【失敗2】欠陥

・白1、黒2のとき、白3のトビは筋がよさそうに見えてこのばあいは欠陥を生じる。

・黒4、白5のあと、黒6から8のホウリコミがあり、前図とおなじオイオトシが待ち受けているのである。

【正解4】ダメヅメ

・最初、白1のコスミに黒2とマガるなら、白3、5と外のダメをつめていてよい。

※白1の急所たるゆえんがおわかりいただけよう。

【失敗3】楽生き

・白1のサガリは、黒2とオサえられてあとがない。

※また、1でaのサガリは黒bとカカえられてそれまでである。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、120頁~121頁)

玄玄碁経・シノギの部【第1題】

玄玄碁経・シノギの部【第1題】

〇黒先生き

・白のウチカキの石にどう相手をするか。

・コウになりやすい形なので注意しなければならない。

【正解】トビ

・白一子には直接相手をせず、黒1の守りがよい。

・白2のとき黒3。

・次に黒aと取れば眼になるので白4はしかたなく、黒5と生きることができる。

【失敗1】コウ

・黒1は白の思うツボ。

・白2のオキが急所となり、黒3に白4とアテられ、黒5とコウに受けるしかない。

※黒3で4は白3とハワれて死。

【失敗2】マガリ

・黒1のマガリでは白2と急所に置かれる。

・つづいて黒aは白b、また黒cは白dで死。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、146頁)

玄玄碁経・シノギの部【第2題】

玄玄碁経・シノギの部【第2題】

〇白先生き

・単独で生きがないことはおわかりだろう。

・右方へのワタリをうかがって生きる形を作るのである。

【正解1】ワリコミ

・白1のサガリ。

・次に白aで生きだから、取ろうとするなら黒2のハネである。

・そこで白4のワリコミがうまい。

・つづいて―

【正解2】ワタリ

・黒1なら白2。

・黒3に白4とツイでいて、文句なしに渡っているのである。

※1で3のアテなら白4。

それも渡っていることを確かめていただきたい。

【正解3】下アテ

・黒1と下からのアテなら白2とノビている。

・黒3に白4と切って、これも問題ない形。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、147頁)

玄玄碁経・シノギの部【第30題】

玄玄碁経・シノギの部【第30題】

〇白先コウ

・白はAの一眼だけ。

黒の弱点を衝いて手段を求めるしかない。

【正解1】オキ

・白1は最初に利かしておいて無駄はない。

・つづいて白3のオキが好手である。

【正解2】切りが成立 黒7ツグ(4)

・黒1とツグなら、白2から4、6でダメをつめたあと、8、10でコウにすることができる。

※黒9で10とツグなら、白aでやはりコウ。

【変化1】両アタリ 黒8ツグ(5)

・白1に黒2のブツカリで応じるなら、やはり白3からダメをつめたあと、白9のサガリが好手になる。

・黒10に白11で両アタリだ。

【変化2】おなじ要領 黒8ツグ(5)

・おなじく白1に黒2のカケツギでも、白3からおなじ要領。

・白9のとき、黒はaと打てない。

【変化3】左の切り 黒10ツグ(7)

・白1に黒2のツギはどうか。

・こんどは白3と切り、黒4なら白5以下11で、「押す手なし」にすることができる。

【正解3】コウ

・白1から3のとき、黒4とこちらに備えるしかない。

・それなら5とハネ、黒6に白7でやはりコウにすることができる。

【失敗】切りでは

・白1の切りからいくのは、黒2とツガれ、白3から5とツイでも、黒6とハネられて、攻合い負けである。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、182頁~183頁)

第2部 官子譜

・官子譜(かんずふ)は、最初中国明代の過伯齢がまとめ、その後清代の陶式玉が修正、加筆するなどして編集し直した。

それが出たのが1690年頃である。

・官子とは本来ヨセの意味であるが、官子譜という題名は死活も含めて使ってある。

その問題数およそ1500。

石の死に生きとヨセに関する手筋がほとんど網羅されている、といっても過言ではない。

・むろん本書ではヨセの問題は省き、死活に関するものだけを選んだ。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、202頁)

官子譜・攻めの部【第1題】

官子譜・攻めの部【第1題】

〇白先黒死

【第1題】

・黒「2ノ一」にコスミがあるので、もう一つの急所ははっきりしているだろう。

【正解1】~2ノ一

・急所は白1。

※黒がここへ打たれたらいっぺんに生きられてしまう。

・黒2は両アタリを避けたもの。

・だが、白3のホウリコミがあってカケ眼になる。

【正解2】~堅ツギ

・白1に黒2と堅くツグなら白3。

・黒4で眼を持ったとき白5と切る。

※黒はダメヅマリのためaと打つことができない。

【失敗】

・白1のキリは衝動的で無責任な手。

・黒2とツガれて後続手段がない。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、204頁)

官子譜・攻めの部【第2題】

官子譜・攻めの部【第2題】

〇白先黒死

・前題とよく似ており、急所ははっきりしている。

・黒はダメヅマリが命取りになる形。

【正解1】ダメヅマリ

・白1のツケ。

※やはり「2ノ一」の急所である。

・黒2なら白3のハネコミ。

※黒はダメヅマリに泣かされた。

【正解2】簡単

・白1に黒2のツギなら、白3と出て簡単。

※また黒2でaなら白bと眼をつぶすまでである。

【失敗】あっさり

・白1のハネコミからいくのはあわてすぎ。

・黒2と受けられ、あっさり生かしてしまう。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、205頁)

官子譜・攻めの部【第16題】

官子譜・攻めの部【第16題】

〇白先勝ち

・三子対三子の攻合い。

・ふつうの着想は白Aのハネだが、はたしてそれで勝てるだろうか。

【正解1】フトコロ

・白1とフトコロに入るのである。

・黒2には白3のサガリ。

・黒4のとき、白5と裏口から攻合いをはかる。

・黒6のあと―

【正解2】ホウリコミ

・白1のダメヅメ。

・黒2のとき白3とホウリ込み、このあと黒aには白bと取る要領である。

※白1は3から打ってもよい。

【失敗】常識だが

・常識的に白1とハネるのは、黒2、白3のとき黒4のダメをつめられる。

※白a、黒bのあと、白押す手なしになって負け。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、220頁)

官子譜・シノギの部【第1題】

官子譜・シノギの部【第1題】

〇白先生き

・コウにせず、セキにして生きをはかる。

【第1題】

【正解】取り返し 白5取り返し

・白1とハッてから3。

・黒4と二子を取らせて一子取り返す。

※黒2を打たせた関係でセキになった。

【失敗1】万年コウ

・単に白1は黒2とオサえられ、コウはまぬがれない。

※なお、このコウは万年コウといわれるものである。

【失敗2】本コウ

・白1と出るのは大悪手。

・白3、黒4でおなじくコウだが、これは本コウであり、前図の万年コウよりも白の条件はわるい。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、276頁)

官子譜・シノギの部【第2題】

官子譜・シノギの部【第2題】

〇白先生き

・むろんこれ以上眼を作るのは無理で、左方へ渡ってしのげばいいのである。

・中級の手筋といっていいだろう。

【第2題】

【正解】一間トビ

・白1の一間トビで渡っている。

・黒2とハネ込まれても、白3から5で無事。

【失敗1】サガリ

・白1のサガリでは、隅との連係がわるい。

・黒2とトバれ、白3に黒4でストップを食う。

【失敗2】よさそう

・白1はよさそうな手に見える。

・しかし黒2から4とハネられ、白aと切っても黒bとノビられていけない。

※黒4に白bなら黒c。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、277頁)

官子譜・シノギの部【第26題】

官子譜・シノギの部【第26題】

〇白先生き

・隅の黒に手をつけ、そのアヤで中の八子をしのぐのである。

・どういう形のシノギになるかがおもしろいところ。

【正解1】攻め取らせる

・白1から3とマガったのは、この三子を攻め取らせながら隅の黒をダメヅマリにしようという作戦である。

・黒4のとき白5のツケが好手。

・つづいて―

【正解2】サシコミ

・黒1と三子をアテたとき白2とサシ込む。

・黒3と二子を取らせて―

【正解3】ツケ

・白1のウチカキ。

・こんどは黒2と三子を取るしかない。

・つづいて白3のツケで黒のワタリを封じるのが巧妙だ。

・このあと―

【正解4】渡る

・黒1と生きをはからねばならず、そこで白2とオサえれば中の八子はみごとに左方へ渡っているのである。

・ここまでが正解の道筋。

【変化1】取れる

・正解1図のあと、すなわち白△にツケた時点であるが、黒1とツグなら白2とオサえる。

・黒3と切るしかないが、白4とサガって上の黒五子を取ることができる。

【変化2】押せない

・おなじく、黒1と引くなら白2のサシコミでダメヅマリに導く。

・黒3に白4とホウリ込み、黒が一子取ったとき白aとサガればやはり五子が取れる。

【失敗】お手上げ

・最初、白1とオサえるのでは黒2とカカえられ、まったく手がかりが摑めなくなる。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、302頁~303頁)

第3部 碁経衆妙

・碁経衆妙(ごきょうしゅうみょう)は林家十一世元美の著。

・元美は本姓舟橋、1778年生まれは、本因坊元丈、中野知得とほぼ同年代である。

・本が完成されたのは1811年。

・内容は全部詰碁であるが、全般的にやさしいのが特徴。

玄玄碁経、官子譜の問題も、やさしく作り直して収めてある。

それに「発陽論」の問題もいくつか入っている。

・「発陽論」は1713年に名人四世井上因碩が著わしたもので詰碁の本として有名だが、難解なため独立して一章を設けるのは不適当と考え、衆妙に収録されているものをいくつか紹介するにとどめた。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、309頁)

碁経衆妙 攻めの部【第1題】

碁経衆妙 攻めの部【第1題】

〇黒先白死

・外からせばめればよいのだが、せばめるにも、ぬるい手ときびしい手と二通りある。

【正解1】ツケ

・黒1のツケまで進むことが可能

・白2のとき黒3と引いていて、白は生きる広さがない。

【正解2】切れる

・黒1は白2とハネ出されそうな気がしてこわいが、黒3と切る手が成立することは簡単に読める。

【失敗】ぬるい

・黒1のコスミはふつうの手だがぬるい。

・白2とオサえられ、黒3、5とハネツイでも白は生きる広さがある。

・白6が大切。

※白6でaは黒b、白c、黒6の手段が残る。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、312頁)

碁経衆妙 攻めの部【第3題】

碁経衆妙 攻めの部【第3題】

〇白先黒死

・こういう形には常用の筋があり、一連の手順がすぐに浮かぶようになればしめたものである。

【正解】ハサミツケ

・白1のハサミツケが常用手段。

・黒2のとき、白3と切って7までとシボるのが一連の運びである。

・黒ツギのとき白9とコスミツけて死に。

【失敗1】ハネ

・白1のハネは、黒3とノビてくれればもう一つ2とハッて死ぬのだが、黒2とがんばる手がある。

・白3から5のとき黒6と切ってコウ。

【失敗2】ソッポ

・白1は冷静な手段だが急所を逸した。

・この形は黒2が眼形の急所で、白3は黒4のツギでちょうと生きられている。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、314頁)

碁経衆妙 攻めの部【第12題】

碁経衆妙 攻めの部【第12題】

〇白先勝ち

・隅の攻合いで「2ノ一」が絡むときは、一つの常識がある。

・本題はその代表的な例。

【正解】単に

・単に白1とサガっているが攻合いの常識。

・どういうことかというと、白7のとき、黒の押す手なしになるのである。

【失敗1】コウ

・攻合いをあせると白1とハネたくなる。

・しかし黒2とウチ欠かれ、無条件勝ちとはいかない。

・黒4のあと白aと攻合ってもコウである。

【失敗2】無為

・白1のハネではまるで工夫がない。

・黒2と急所をハネられ、これはコウにもならず白の負けである。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、323頁)

碁経衆妙 攻めの部【第29題】

碁経衆妙 攻めの部【第29題】

〇黒先コウ

・かなりの難問である。

・第一手で急所を衝くが、白も巧みに防戦して結果はコウになる。

【正解】オキ

・黒1のオキがなかなか鋭い着想。

・これに対して白2のツケが最善で、以下黒7と渡ってコウを残すことになる。

【変化】両ニラミ

・黒1に対し、白2は受け損った。

・黒3とノビ、a、bを両ニラミにして白死である。

・白cのコスミツケには黒dのアテ。

【失敗】ままならぬ

・最初、黒1から眼を取ろうとしても、白4までとなって思うようにいかない。

・次に黒aとオサえても白b。

※また第一手黒cは、白d、黒3、白bで生き。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、340頁)

碁経衆妙 攻めの部【第41題】

碁経衆妙 攻めの部【第41題】

〇黒先白死

・発陽論に収められているもの。

・最後は五目ナカデになるが、そこに至る過程がおもしろい。

【正解1】眼の中

・黒1から3のキリはこういきたくなるところ。

・白4のとき、いったん黒5と打つのがおもしろく、白6のとき黒7と自分の眼の中に入るのである。

・白8と取らせて―

【正解2】五目ナカデ

・黒1のホウリコミ。

・五目ナカデになっていることはおわかりであろう。

【失敗】コウ

・黒1から白4のとき、黒5と手をこまねいていてはいけない。

・白6の余地があり、白8となってはコウ。

※正解1図、黒5はこのコウを消したものである。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、352頁)

碁経衆妙 シノギの部【第1題】

碁経衆妙 シノギの部【第1題】

〇白先生き

・フトコロを広げるのがいいか、眼形につくのがいいか、という問題はつねにあるところだ。

【正解】眼形

・まず白1のハネは当然。

・黒2のとき、白3と眼形を得ておく。

・白5まででピッタリ生き。

※白1のハネがよく利いている。

【失敗1】フトコロ

・白1、黒2のとき、白3はフトコロを広げたものだが、少し怪しい形である。

※黒からどんな手段があるだろうか。

【失敗2】コウ

・黒1のウチカキ。

・白2のとき黒3とオサえて、この白に無条件生きはない。

・白4とカケツいでコウにするしかない形である。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、360頁)

碁経衆妙 シノギの部【第10題】

碁経衆妙 シノギの部【第10題】

〇黒先生き

・よく死活の題材に使われる詰碁。

・黒二子をツグ前に、ある手続きが必要である。

【正解】利かす

・黒1から3のハネを利かしておくのがポイント。

・白4のとき黒5とカケツぎ、白6に黒7とゆるめる手がよく、無条件生きである。

・このあと白aは黒b。

【失敗1】単に

・単に黒1とカケツいだばあいはどう違ってくるか。

・白2のハネに直接黒3とオサえるしかないが、そうすると白4に置かれて死ぬのである。

【失敗2】手遅れ

・前図のあと、黒1から3と一子を取ってももう遅い。

※黒▲とオサえたことにより死が決定づけられたのである。

・このあと黒aやbには白c。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、369頁)

碁経衆妙 シノギの部【第31題】

碁経衆妙 シノギの部【第31題】

〇白先コウ

・いかにも実戦的な形。

・第一感は三々だが、はたしてそれでいいのかどうか。

【正解1】根をおろす

・白1まで、根をおろさなければいけない。

・黒2から6と眼を取りにこられるが、白7のツケから9でコウにすることができる。

・もっとも白7は手筋張らなくても―

【正解2】ハネでも

・白1のハネでもよい。

・黒2には白3、5が好手であり、つづいて黒aとつめておなじくコウである。

※白5に対して黒3のツギは、白bと抜いたあとcにツケる手があるので死なない。

【失敗】三々

・白1は第一感の手だが、黒2から4とハサミツけられ、黒8までとなって白に生きなし。

※本題は正解1図、白1まで足をのばすのがポイントである。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、390頁)

碁経衆妙 シノギの部【第39題】

碁経衆妙 シノギの部【第39題】

〇黒先生き

・官子譜にあるものを、衆妙で簡略化した。

・みごとに盲点を衝く詰碁である。

【正解1】見せかけ

・黒1とオサえ、二子を取るかに見せかけるが、白2のとき転じて黒3とオサえる。

・白4と取るしかないので、黒5と眼を持つことができる。

【正解2】オイオトシ

・黒1のとき、白2のアテなら黒3と取り、そのあと黒5からのオイオトシが生じるので黒生きである。

【変化】もう一眼

・単に白1とノビるなら、黒2、4でこちらに一眼できるから簡単に生き。

【失敗1】ノビコミ

・第一手、単に黒1とオサえるのは白2のアテから4とノビ込まれる。

※正解の黒a、白bは、この白2を封じたものにほかならない。

【失敗2】ノビ

・黒1と右からオサえるのは、白2とノビられていて左方にもう一眼作ることができない。

・黒a、白b、黒c、白d。

・白も2のノビで―

【失敗3】白のミス

・1とアテてしまうのは失策。

・黒2と抜かれ、次に黒aの一眼とbのホウリコミが見合いとなる。

【参考】官子譜

・官子譜の出題図。

・正解手順は白a、黒b、白c、黒d、白e。

※このほうが手数が長い。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、398頁~399頁)

碁経衆妙 シノギの部【第41題】

碁経衆妙 シノギの部【第41題】

〇白先生き

・発陽論のものをやさしくしてある。

隅に細工をするのだが、いかにも玄妙な筋である。

【正解1】二子にして

・白1とキリを入れ、黒2に一本白3とノビるのが、重要なところ。

・黒4のとき、白5から7とサガって、様子を聞くのだが、白a、b、c、dなど、いろいろな味を見ているところが自慢。

【正解2】オイオトシ

・つづいて黒1のハネなら、白2のサガリ。

・黒3から5と眼を奪ってくるなら、白6とアテて、オイオトシが成立している。

【正解3】

・正解1図のあと、黒1のハネなら、白2のキリ。

・黒3のツギに白4で一眼できるところが巧みである。

※このほか、黒1で2のツギは、白aのアテが利いて生き。

【参考3】発陽論

・『発陽論』の出題図である。

・白a、黒b以下、符号順に黒fまでの手順を進行させたのが、『碁経衆妙』の図。

(趙治勲『基本死活事典(下)』日本棋院、1996年、402頁~403頁)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます