≪囲碁の死活~『死活小事典』より≫

(2025年6月22日投稿)

今回のブログも、次の「死活小事典」を参考にして、囲碁の死活について考えてみたい。

〇工藤紀夫編『新・早わかり 死活小事典 形で見わける生き死にのコツ』日本棋院、1993年[2008年版]

「はしがき」にもあるように、囲碁の死活についての上達法は、「いくつかの基本的なパターンを形として覚え込んでしまうこと」にあるという。本書には、隅や辺のパターン別に合計150の死活の基本形が収めてある。

その基本的なものを紹介してみたい。

【工藤紀夫編『死活小事典』はこちらから】

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・いうまでもないことであるが、死活は碁の基本である。

まず、習いはじめたとき真っ先に教わるのは二眼の生死であるし、これを無視して先に進むことはできない。

そして徐々に上達するとともに死活のテクニックも高度なものが要求されるようになるが、いつまでいってもこれでよいという段階はない。

つまり、碁の力イコール死活のテクニックといってよいほど、死活は重要な意味を持っている。

・さて、これだけ重要な死活に上達法はないものだろうか。

じつは取っておきの方法がある。

べつにむずかしいことではない。いくつかの基本的な死活のパターンを形として覚え込んでしまうのである。

むろん実戦に現われるさまざまな形が、これですべて解決するというわけではない。

しかし、その大部分はこの基本形から派生する応用形になるはず。

実戦で遭遇するたびに、1の手から考えるような無駄なことは必要なくなるわけである。

・本書には、隅や辺のパターン別に合計150の死活の基本形を収めてある。

似かよったもの同士を三題ずつ並べたのも特徴で、どれもが実戦ですぐ応用の利く形であり、さらに一つ一つの形を考えることによって、自然と手筋の力も身につくようになっている。

・これだけで中級から初段を目ざそうという方なら必要にして十分な量であるし、完全にマスターすれば優に高段の実力がつくことが必定である。

また、巻末には全収録型のさくいんを設け、急所の手筋を一手ないし三手明示しておいたので、活用してほしい。

※本書は1983年日本棋院刊『早わかり死活小辞典』を底本とし、増補したものである。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、3頁~4頁)

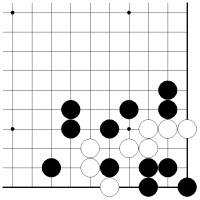

①【四目地の死ぬ形】

・このままで白死

②【四目ナカ手で死ぬ形】

・黒a(7, 一)で白死

③【四目地の生き形】

・辺と中央の曲り四目~白生き

④【四目地のコウ形】

・隅のカギ型四目~黒a(2, 一)でコウ

⑤【五目地の死ぬ形】

・隅の曲り四目の一例~このまま白死という特殊なルール

⑥【五目ナカ手で死ぬ形】

・黒a(6, 三)で白死

⑦【五目ナカ手で死ぬ形】

・黒a(6, 一)で白死

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、8頁)

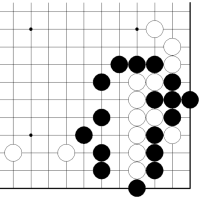

①【六目ナカ手で死ぬ形】

・花六~黒a(5, 二)で白死

②【六目ナカ手で死ぬ形】

・黒a(2, 二)で白死

③【七目ナカ手は死なず】

・セキ

④【七目ナカ手は死なず】

・セキ

⑤【辺の六本棒は死】

・六死

⑥【辺の八本棒は生き】

・八活

⑦【七本棒は先手が勝ち】

・黒a(9, 一)なら白死

・白a(9, 一)なら生き

⑧【隅の四本棒は白死】

・白死

⑨【隅の六本棒は白生き】

・白生き

(注)隅の五本棒は先手の勝ち

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、146頁)

「第1章 隅の死活」【第7型 白番】

・白は無条件で生きなければいけない。

・不安のない形をつくるには、どこが急所か。

【第7型・白先白生き】

【1図】(正解:白のカケツギ)

・白1のカケツギが正着。

※これで黒がどう攻めてきたとしても、無条件で生きることができる。

【2図】(白生き)

・前図のあと、黒1のツケには白2のハネから、4、6で完全な二眼。

【3図】(変化:オシツブシの生き)

・黒1のオキからくる手には、ちょっと注意が必要。

・黒3とサガったとき、白4にホウリ込むのが肝要で、白6までオシツブシの生き。

※黒a(16, 十九)には白b(17, 十八)にツイで不安はない。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、17頁~18頁)

【第8型 黒番】

・前型から、白が三角印の白(16, 十九)にサガった形。

・これなら黒は無条件に殺すことができる。

⇒黒1、3の手順が大切。

【第8型・黒生白死】

【1図】(正解:黒のオキ)

・黒1のオキがこの形の急所。

・白2の受けなら黒3と外ダメをつめていて、もう白に打つ手はない。

【2図】(隅のマガリ四目)

・前図のあと、白が三角印の白(17, 十八)にツイだとしても、黒は放っておいてかまわない。

・白1、3と広げてきても、黒4とハネれば、隅のマガリ四目の形であるから白死。

【3図】(失敗)

・黒1のツケでは筋ちがい。

・白2が急所になり、4までは白生きの形。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、17頁、19頁)

【第9型 黒番】

・三角印の白(18, 十六)と黒(18, 十五)の交換はダメヅマリの悪手。

・手順よく攻められば、コウにすることができる。

【第9型・黒先コウ】

【1図】(正解:黒のオキ)

・三角印の白と黒の交換があるときは、黒1のオキが急所になる。

・白2で生きているようだが、黒3とサガれば、黒のダメヅマリが露呈する。

つづいて、

【2図】(コウ)

・白1には黒2。

※このあと白a(17, 十八)でもb(19, 十七)でもコウは避けられない。

【3図】(外ダメの差)

・前々型のように、白a(18, 十六)、黒b(18, 十五)の交換がなければ、黒5のアテに白6とツイで8までのオシツブシ。

※本型では白は8とは打てない。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、17頁、20頁)

「第1章 隅の死活」【第11型 白番】(1つ星)

☆黒が三角印の黒(18, 十六)の方をオサえた形。

形がちがえば生き方も変ってくるのは当然。

確実に生きるのはどう打つか?

<第11型・白先白生き>

【1図】(正解~白のマガリ)

・白1のマガリが何よりも確実。

・黒2には白3。

※黒2でa(17, 十九)のオキなら白b(18, 十九)。

【2図】(これも生き)

・この形では白1のトビでも生きている。

※しかし前図よりは全体的にやや薄い。

実戦で打つときは前図の生き方がよいであろう。

【3図】(失敗~フトコロを広げる)

・白1とフトコロを広げるのは失敗。

・黒2のツケが急所。

・白は3、5とコウにするほかない。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、21頁、23頁)

「第1章 隅の死活」【第25型 黒番】

≪棋譜≫(41頁)

●隅の死活の基本形

☆急所はどこか?

(ひと目で殺せないようでは先が思いやられるという)

<第25型・黒先白死>

【1図】(正解~6目の真ん中のツケ)

・6目の真ん中、黒1のツケが急所

⇒この一発で白は参っている

【2図】(白死)

・前図につづいて、白1にツケても黒2にノビて、それまで。

※ぴったりダメがつまっているため、白a(17, 十八)と打つことができない。

【3図】(失敗)

・おなじ6目の真ん中でも、黒1では筋ちがい。

・今度は白2が守りの急所になる。

・黒3には白4のホウリ込みで、コウでねばられる。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、41頁~42頁)

【第26型 黒番】≪棋譜≫(41頁)

●前型に外ダメが一つあいた形

☆このダメ一つで急所が微妙に変化してくる。

<第26型・黒先コウ>

【1図】(正解~ダメ一つのときはオキ)

・ダメが一つあいているときは、黒1のオキが正着。

※前型とは急所が移る。

【2図】(コウ)

・つづいて、白1には黒2とノビて、白3のコウが最善。

※つまり、前型の失敗例が正解となるわけである。

無条件で殺す手段はない。

【3図】(失敗~前型第26型のツケ)

・黒1のツケは今度は失敗。

・白2、黒3には白4につめられて白生き。

※a(15, 十九)のダメ一つが白にとって命の綱になっている。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、41頁、43頁)

【第27型 ―】

●さらにもう一つダメがあいている形

☆白はこのまま手を抜いても生きているかどうかを考えよ。

<第27型・白生き形>

〇白は手抜きしてかまわない。

※ダメが二つあいていれば、このままで生きている。

☆以下の図で確かめてみよう。

【1図】(コウにあらず)

・前型同様、黒1のオキは一応の急所であるが、白は2、4と応じて心配なし。

・黒5とヌイてコウのようであるが――

【2図】(オシツブシ)

・白1とアテればオシツブシの生き。

※外ダメが二つあることが重要なのである。

【3図】(見合い)

・黒1のツケなら白2で、a(19, 十八)とb(17, 十八)が見合い。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、41頁、44頁)

「第1章 隅の死活」

【第31型 白番】(1つ星)

☆白は生きる手段には事欠かない。

その中でもいちばん得な生き方といえば、どう打つものであろうか?

<第31型・白先白生き>

【1図】(正解~白のマガリ)

・白1のマガリが最善の生き方。

※これなら黒a(19, 十六)、b(14, 十九)がきても何の不安もない。

【2図】(やや薄い~トビ)

・白1のトビでも生きているが、ちょっと薄い形。

※黒a(19, 十六)、b(14, 十九)の両方をサガられると、黒c(19, 十八)のオキで眼がなくなるのが欠点になる。

【3図:損~コスミ】

≪棋譜≫(50頁)

・白1のコスミでもやはり生きである。

・しかし、黒2のハネを利かされるので損。

※1図の形なら、白はa(16, 十九)にオサえることができる。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、49頁~50頁)

「第1章 隅の死活」

【第34型 白番】(1つ星)

☆白が隅から両方マガった形なら生きの基本。

三角印の黒(19, 十六)にハネられてもビクともしない。

確実に生きよ。

<第34型・白先白生き>

【1図】(正着~白のマガリ)

〇第31型のときと同様、白1が確実な生き方。

※この形なら外側の黒がどう固まろうとも、利き味はゼロである。

【2図】(やや薄い~トビ)

・白1のトビでも生きているがやや薄い。

※黒a(14, 十九)、b(19, 十五)などが加わったとき、白は手入れが欠かせない。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、53頁~54頁)

「第1章 隅の死活」【第43型 黒番】(2つ星)

・右辺のスソがあいているだけに攻め方がむずかしい。

・黒の一手目が急所。無条件では死なない。

<第43型・黒先コウ>

【1図】(正解)

・黒1のオキが急所。

・白も2のツケでがんばり、黒3、5でコウ。

※ただし白としてはこのコウを争うより、もう少し形を決めた方が得。

【2図】(正解続)

・前図のあと、白1のアテから5までを決めてコウにするのが最善。

※この形は黒aがきてはじめて本コウになるので一手ヨセコウなのである。

【3図】(ツギは悪い)

・白2とツグ抵抗はない。

・黒3にノビると白に生きる余地がなくなる。

・白4、6と広げても黒7が眼あり眼なしをねらう急所。

【4図】(白死)

・つづいて、白1には黒4までで、結局は隅のマガリ四目の形で白死。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、65頁、66頁~67頁)

「第1章 隅の死活」

【第44型 白番】(1つ星)

☆三角印の黒(18, 十六)のオサエがきた。

(これまでにも何度も出てきた生き方のおさらい)

<第44型・白先白生き>

【1図】(正解~白のマガリ)

・白1にマガる一手。

※この形で無条件で生きるには白1以外にない。

次に黒がどう打ってきても不安のないことを確かめよ。

【2図】(失敗~トビ)

・白1のトビでもよいように思える。

・しかし、黒2のハネ一発でたちまちアウト。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、65頁、67頁)

第46型 隅の死活の基本形(8目の地)~生き形で、黒先セキ

【第46型 黒番】

☆隅に8目の地があればダメがつまっても生きの形。

しかし、黒は白地をゼロにする手段ならある。

<第46型・黒先セキ>

【1図】(正着~ツケ)

・黒は1のツケからいくのが正しい攻め方。

・白もコウを避けるには2の一手。

【2図】(黒の先手セキ)

・つづいて、黒1の出に白2で応じて、4までのセキになるが、双方最善の手順。

※つまり、黒は先手で白地をゼロにしたいというわけである。

【3図】(黒の後手セキ)

・黒1のオキからいくのでは黒損。

・5までやはりセキにはなるが、これでは黒後手。

※先手か後手かは実戦では大へん重要な問題である。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、69頁~70頁)

第49型 黒番 万年コウについて

万年コウの形

【第49型 黒番】(星2つ)

☆手段をうんぬんする問題ではない。

一体この形は何だろうか。

コウのように見えるが……。

<第49型・万年コウの形>

【1図】(コウ)

・白番で1とアテれば簡単にコウ。

※しかし、白はこう急ぐ必要はさらさらないという。

【2図】(黒の手番)

・黒番で1とヌイてきても、白は手抜きでよし。

・次に黒a(16, 十八)ときてはじめてコウを争えばよい。

※そして黒もaとはなかなか仕掛けづらい。

【3図】(セキ)

・黒には1とツイでセキにする選択もある。

※このような形を万年コウという。

双方仕掛けないときは、3図のセキにして終局する。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、73頁~74頁)

【第50型 黒番】(星3つ)

☆せんじつめていけば、前型(第49型)とおなじスタイルになる。

その手順を考えよ。

<第50型・黒先万年コウ>

【1図】(正解~黒先万年コウ)

・黒が手にするには1のツケから3のノビ。

・黒5とコウを仕掛けるが――。

【2図】(万年コウ)

・白1のサガリまでがともに最善の手順。

・このあと黒a(19, 十六)、白b(19, 十七)、黒c(14, 十九)とつめていけば、前型の万年コウが完成。

【3図】(本コウ)

・1図のあと、白1で本コウにすることはできる。

しかし、白は得策とはいえない。

※このような万年コウの形が実戦に現われると、プロでも神経を使うものであるという。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、73頁、75頁)

【第101型 黒番】(星3つ)

・この形では平凡な手では殺せない。

・黒▲のサガリにモノをいわせてダメヅマリをどうつくかである。

<第101型・黒先白死>

【1図】(正解)

・まず、黒1、3と切っておいてから5のツケで白の死。

※5ではaでもbでもよい。

【2図】(正解続)白5ツグ

・前図のあとはもう簡単で、白1には黒2以下シボって6のハネで白死。

※むろん、黒▲のサガリがなければこの手段は成立しない。

【3図】(失敗)

・黒1の出から3とツケるのでは、白4にがんばる手がある。

・黒5、7でワタろうとしても白8のコウは必至だろう。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、141頁、143頁)

【第4型 黒番】(星1つ)

・辺の死活のイロハ。

・この白の攻め方に迷っているようではいけない。

<第4型・黒先白死>

【1図】(正解)

・黒1とハネれば白地は5目。

・黒3にオイて簡単に一眼の白死。

【2図】(セキ)

・黒1と中からいくのでは失敗。

・5まではセキのスタイル。

※黒3で4にワタろうとしても、白3、黒a、白5でオイオトシ。

【3図】(コウ)

・黒1からいくのは白2のツケが急所。

・黒3にアテても白4とコウでねばられる。

※かといって黒3で4は白a、黒bでセキ。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、151頁~152頁)

<第10型・クシ形>

【第10型 白番】(星1つ)~クシ形

☆辺での生き方の基本。

白の次の一手で生きが確定する。

<第10型・白先白生きのクシ形>

【1図】(正解~クシ形)

・白1のサガリで完全な生き形。

俗にクシ形といわれている基本的な生き方。

【2図】(白生き~クシ形)

・黒1には白2、さらに黒3には白4と守って二眼。

※この白の形がクシに似ていることから、クシ形と称されている。

【3図】(変化~クシ形)

・黒1のツケには白2にツケ返して、a、 bが見合いの生き。

※黒1に2なら白1でやはり不安はない。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、159頁~160頁)

【第11型・黒番】(星1つ)

☆辺で大きな地をもてば生きなのだが、不完全な形でしかもダメがつまっているばあいは、その限りではない。

<第11型・黒先白死>

【1図】(正解)

・中から攻めるしかないが、黒1がダメヅマリをねらった急所。

【2図】(白死)

・あとは説明の要もないだろうが、白1のツケには黒2に切るまで。

※白はダメヅマリのため、aと打てないというわけである。

【3図】(失敗)

・おなじ中からの攻めでも、黒1の方では殺せない。

・白2でa、bが見合いの生き。

※ダメヅマリは急所の見分け方が大切。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、159頁、161頁)

【第12型・黒番】(星2つ)

☆とても手はなさそうであるが、右方のダメヅマリが唯一のねらい目。

手筋の威力で無条件死になる。

<第12型・黒先白死>

【1図】(正解)

≪棋譜≫(162頁)

※平凡な手では殺せない。

・まず、黒1の切りで白のダメヅマリを鮮明にしておいてから、3のツケが手筋。

【2図】(正解続)

≪棋譜≫(162頁)

・つづいて、白aのカカエなら黒bの両アタリである。

※白1とノビても、黒2のオサエで、両アタリがねらえる。

【3図】(白死)

・前図のあと、白1が最強の抵抗であるが、黒2のアテから、4のヒキダシで仕上げる。

※白aとヌイても、黒が打欠けば眼にならない。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、159頁、162頁)

【第16型 黒番】(星1つ)

・白△にまどわされてはいけない。

・殺し方の常識である。

<第16型・黒先白死>

【1図】(正解)

・ハネがあろうとなかろうと黒1から攻める一手。

・黒3で簡単に5目ナカ手。

【2図】(変化)

・黒1の打ち欠きに白2とマガれば黒3とオクまで。

・次に白aなら黒bでナカ手、白bなら黒aとノビてカケ眼。

※白に生きる広さはない。

【3図】(失敗)

・この形で中から攻めても殺せない。

・黒1のツケは白2で二眼。

※黒が2の方にツケても白1でセキ生きのスタイル。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、167頁~168頁)

<第19型>

【第19型 白番】(星1つ)

・白はaのダメあきが命の綱。

・どこが眼形の急所だろうか。

<第19型・黒先白死>

【1図】(正解)

・黒▲があってダメヅマリになっている方を白1とカケツぐのが正着。

【2図】(白生き)

・前図のあとは、黒がどう攻めてきても心配なし。

・黒1には白2でa、bが見合い。

※先に黒aのハネなら白bに眼を持つまで。

【3図】(失敗)

・白1と逆の方をカケツぐのは筋ちがい。

・黒2の切りがダメヅマリをつく急所にあたり、6までの好手順で白には一眼しかない。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、171頁~172頁)

【第40型 白番】(星1つ)

・黒の包囲下で生きるにはこの一手。

・辺での死活では欠かせない手筋の一つ。

<第40型・白先白生き>

【1図】(正解)

・白は広さでは生きない形。

・白1が眼形の急所で、確実に二眼の生きが得られる。

【2図】(白生き)

・前図のあとは黒にどう攻められても不安なし。

・黒1、3なら白6までの二眼。

※黒3で4なら白3で逆の方にもう一眼できる。

【3図】(失敗)

・白1と広げても生きるスペースはない。

・白5までには黒6のオキが急所。

※1図白1以外では、すべて白死になる。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、199頁~200頁)

【第48型 白番】(星3つ)

・最後にちょっと難問を。

・この白が生きられれば死活の基本は卒業。

・白は隅にアヤを求めるしかない。

<第48型・白先白生き>

【1図】(正解)

・白に辺での単独の生きはない。

・従って白1と切って隅に手段を求めていくことになるのであるが―

【2図】(正解続)

・黒は1とカカえる一手。

・そして白は2と一本ノビてから、4、6。

※ここまでが重要な準備工作。

【3図】(正解続々)

・つづいて、黒1と二子を取れば、はじめて白2から眼を作りにいく。

・黒3のオキには白6まで三子をオイオトシにして白生きが確定。

【4図】(変化)

・2図のあと、黒が隅を守らずに1と眼を取りにくれば、白2から6と隅に一眼をもち綱わたりのように生きるのである。

【5図】(失敗)

・準備工作なしで直接白1と眼を作りにいってもうまくいかない。

・黒4まで決めてから白5に切っても黒6まで。

※もう隅は手なし。

【6図】(失敗)

・白1のオサエも黒2で失敗。

・このあと白a、b、cいずれも一眼の足しにならない。

※この問題が解けた方は立派に有段者の実力がある。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、207頁、210頁~211頁)

(2025年6月22日投稿)

【はじめに】

今回のブログも、次の「死活小事典」を参考にして、囲碁の死活について考えてみたい。

〇工藤紀夫編『新・早わかり 死活小事典 形で見わける生き死にのコツ』日本棋院、1993年[2008年版]

「はしがき」にもあるように、囲碁の死活についての上達法は、「いくつかの基本的なパターンを形として覚え込んでしまうこと」にあるという。本書には、隅や辺のパターン別に合計150の死活の基本形が収めてある。

その基本的なものを紹介してみたい。

【工藤紀夫編『死活小事典』はこちらから】

本書の目次は次のようになっている。

【目次】

はしがき

本書の学び方について

第1章 隅の死活(102型)

第2章 辺の死活(48型)

ヒント・チェックに役立つさくいんのページ

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・工藤紀夫編『死活小事典』のはしがき

・第1章 隅の死活(102型)死活のミニ知識①

・第2章 辺の死活(48型)死活のミニ知識②

・第1章 隅の死活【第7型】

・第1章 隅の死活【第8型】

・第1章 隅の死活【第9型】

・第1章 隅の死活【第11型】

・第1章 隅の死活【第25型】

・第1章 隅の死活【第26型】

・第1章 隅の死活【第27型】

・第1章 隅の死活【第31型】

・第1章 隅の死活【第34型】

・第1章 隅の死活【第43型】

・第1章 隅の死活【第44型】

・第1章 隅の死活【第46型】

・第1章 隅の死活【第49型】

・第1章 隅の死活【第50型】

・第1章 隅の死活【第101型】

・第2章 辺の死活【第4型】

・第2章 辺の死活【第10型】

・第2章 辺の死活【第11型】

・第2章 辺の死活【第12型】

・第2章 辺の死活【第16型】

・第2章 辺の死活【第19型】

・第2章 辺の死活【第40型】

・第2章 辺の死活【第48型】

工藤紀夫編『死活小事典』のはしがき

・いうまでもないことであるが、死活は碁の基本である。

まず、習いはじめたとき真っ先に教わるのは二眼の生死であるし、これを無視して先に進むことはできない。

そして徐々に上達するとともに死活のテクニックも高度なものが要求されるようになるが、いつまでいってもこれでよいという段階はない。

つまり、碁の力イコール死活のテクニックといってよいほど、死活は重要な意味を持っている。

・さて、これだけ重要な死活に上達法はないものだろうか。

じつは取っておきの方法がある。

べつにむずかしいことではない。いくつかの基本的な死活のパターンを形として覚え込んでしまうのである。

むろん実戦に現われるさまざまな形が、これですべて解決するというわけではない。

しかし、その大部分はこの基本形から派生する応用形になるはず。

実戦で遭遇するたびに、1の手から考えるような無駄なことは必要なくなるわけである。

・本書には、隅や辺のパターン別に合計150の死活の基本形を収めてある。

似かよったもの同士を三題ずつ並べたのも特徴で、どれもが実戦ですぐ応用の利く形であり、さらに一つ一つの形を考えることによって、自然と手筋の力も身につくようになっている。

・これだけで中級から初段を目ざそうという方なら必要にして十分な量であるし、完全にマスターすれば優に高段の実力がつくことが必定である。

また、巻末には全収録型のさくいんを設け、急所の手筋を一手ないし三手明示しておいたので、活用してほしい。

※本書は1983年日本棋院刊『早わかり死活小辞典』を底本とし、増補したものである。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、3頁~4頁)

第1章 隅の死活(102型)

死活のミニ知識①

①【四目地の死ぬ形】

・このままで白死

②【四目ナカ手で死ぬ形】

・黒a(7, 一)で白死

③【四目地の生き形】

・辺と中央の曲り四目~白生き

④【四目地のコウ形】

・隅のカギ型四目~黒a(2, 一)でコウ

⑤【五目地の死ぬ形】

・隅の曲り四目の一例~このまま白死という特殊なルール

⑥【五目ナカ手で死ぬ形】

・黒a(6, 三)で白死

⑦【五目ナカ手で死ぬ形】

・黒a(6, 一)で白死

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、8頁)

第2章 辺の死活(48型)

死活のミニ知識②

①【六目ナカ手で死ぬ形】

・花六~黒a(5, 二)で白死

②【六目ナカ手で死ぬ形】

・黒a(2, 二)で白死

③【七目ナカ手は死なず】

・セキ

④【七目ナカ手は死なず】

・セキ

⑤【辺の六本棒は死】

・六死

⑥【辺の八本棒は生き】

・八活

⑦【七本棒は先手が勝ち】

・黒a(9, 一)なら白死

・白a(9, 一)なら生き

⑧【隅の四本棒は白死】

・白死

⑨【隅の六本棒は白生き】

・白生き

(注)隅の五本棒は先手の勝ち

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、146頁)

第1章 隅の死活【第7型】

「第1章 隅の死活」【第7型 白番】

・白は無条件で生きなければいけない。

・不安のない形をつくるには、どこが急所か。

【第7型・白先白生き】

【1図】(正解:白のカケツギ)

・白1のカケツギが正着。

※これで黒がどう攻めてきたとしても、無条件で生きることができる。

【2図】(白生き)

・前図のあと、黒1のツケには白2のハネから、4、6で完全な二眼。

【3図】(変化:オシツブシの生き)

・黒1のオキからくる手には、ちょっと注意が必要。

・黒3とサガったとき、白4にホウリ込むのが肝要で、白6までオシツブシの生き。

※黒a(16, 十九)には白b(17, 十八)にツイで不安はない。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、17頁~18頁)

第1章 隅の死活【第8型】

【第8型 黒番】

・前型から、白が三角印の白(16, 十九)にサガった形。

・これなら黒は無条件に殺すことができる。

⇒黒1、3の手順が大切。

【第8型・黒生白死】

【1図】(正解:黒のオキ)

・黒1のオキがこの形の急所。

・白2の受けなら黒3と外ダメをつめていて、もう白に打つ手はない。

【2図】(隅のマガリ四目)

・前図のあと、白が三角印の白(17, 十八)にツイだとしても、黒は放っておいてかまわない。

・白1、3と広げてきても、黒4とハネれば、隅のマガリ四目の形であるから白死。

【3図】(失敗)

・黒1のツケでは筋ちがい。

・白2が急所になり、4までは白生きの形。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、17頁、19頁)

第1章 隅の死活【第9型】

【第9型 黒番】

・三角印の白(18, 十六)と黒(18, 十五)の交換はダメヅマリの悪手。

・手順よく攻められば、コウにすることができる。

【第9型・黒先コウ】

【1図】(正解:黒のオキ)

・三角印の白と黒の交換があるときは、黒1のオキが急所になる。

・白2で生きているようだが、黒3とサガれば、黒のダメヅマリが露呈する。

つづいて、

【2図】(コウ)

・白1には黒2。

※このあと白a(17, 十八)でもb(19, 十七)でもコウは避けられない。

【3図】(外ダメの差)

・前々型のように、白a(18, 十六)、黒b(18, 十五)の交換がなければ、黒5のアテに白6とツイで8までのオシツブシ。

※本型では白は8とは打てない。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、17頁、20頁)

第1章 隅の死活【第11型】

「第1章 隅の死活」【第11型 白番】(1つ星)

☆黒が三角印の黒(18, 十六)の方をオサえた形。

形がちがえば生き方も変ってくるのは当然。

確実に生きるのはどう打つか?

<第11型・白先白生き>

【1図】(正解~白のマガリ)

・白1のマガリが何よりも確実。

・黒2には白3。

※黒2でa(17, 十九)のオキなら白b(18, 十九)。

【2図】(これも生き)

・この形では白1のトビでも生きている。

※しかし前図よりは全体的にやや薄い。

実戦で打つときは前図の生き方がよいであろう。

【3図】(失敗~フトコロを広げる)

・白1とフトコロを広げるのは失敗。

・黒2のツケが急所。

・白は3、5とコウにするほかない。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、21頁、23頁)

第1章 隅の死活【第25型】

「第1章 隅の死活」【第25型 黒番】

≪棋譜≫(41頁)

●隅の死活の基本形

☆急所はどこか?

(ひと目で殺せないようでは先が思いやられるという)

<第25型・黒先白死>

【1図】(正解~6目の真ん中のツケ)

・6目の真ん中、黒1のツケが急所

⇒この一発で白は参っている

【2図】(白死)

・前図につづいて、白1にツケても黒2にノビて、それまで。

※ぴったりダメがつまっているため、白a(17, 十八)と打つことができない。

【3図】(失敗)

・おなじ6目の真ん中でも、黒1では筋ちがい。

・今度は白2が守りの急所になる。

・黒3には白4のホウリ込みで、コウでねばられる。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、41頁~42頁)

第1章 隅の死活【第26型】

【第26型 黒番】≪棋譜≫(41頁)

●前型に外ダメが一つあいた形

☆このダメ一つで急所が微妙に変化してくる。

<第26型・黒先コウ>

【1図】(正解~ダメ一つのときはオキ)

・ダメが一つあいているときは、黒1のオキが正着。

※前型とは急所が移る。

【2図】(コウ)

・つづいて、白1には黒2とノビて、白3のコウが最善。

※つまり、前型の失敗例が正解となるわけである。

無条件で殺す手段はない。

【3図】(失敗~前型第26型のツケ)

・黒1のツケは今度は失敗。

・白2、黒3には白4につめられて白生き。

※a(15, 十九)のダメ一つが白にとって命の綱になっている。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、41頁、43頁)

第1章 隅の死活【第27型】

【第27型 ―】

●さらにもう一つダメがあいている形

☆白はこのまま手を抜いても生きているかどうかを考えよ。

<第27型・白生き形>

〇白は手抜きしてかまわない。

※ダメが二つあいていれば、このままで生きている。

☆以下の図で確かめてみよう。

【1図】(コウにあらず)

・前型同様、黒1のオキは一応の急所であるが、白は2、4と応じて心配なし。

・黒5とヌイてコウのようであるが――

【2図】(オシツブシ)

・白1とアテればオシツブシの生き。

※外ダメが二つあることが重要なのである。

【3図】(見合い)

・黒1のツケなら白2で、a(19, 十八)とb(17, 十八)が見合い。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、41頁、44頁)

第1章 隅の死活【第31型】

「第1章 隅の死活」

【第31型 白番】(1つ星)

☆白は生きる手段には事欠かない。

その中でもいちばん得な生き方といえば、どう打つものであろうか?

<第31型・白先白生き>

【1図】(正解~白のマガリ)

・白1のマガリが最善の生き方。

※これなら黒a(19, 十六)、b(14, 十九)がきても何の不安もない。

【2図】(やや薄い~トビ)

・白1のトビでも生きているが、ちょっと薄い形。

※黒a(19, 十六)、b(14, 十九)の両方をサガられると、黒c(19, 十八)のオキで眼がなくなるのが欠点になる。

【3図:損~コスミ】

≪棋譜≫(50頁)

・白1のコスミでもやはり生きである。

・しかし、黒2のハネを利かされるので損。

※1図の形なら、白はa(16, 十九)にオサえることができる。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、49頁~50頁)

第1章 隅の死活【第34型】

「第1章 隅の死活」

【第34型 白番】(1つ星)

☆白が隅から両方マガった形なら生きの基本。

三角印の黒(19, 十六)にハネられてもビクともしない。

確実に生きよ。

<第34型・白先白生き>

【1図】(正着~白のマガリ)

〇第31型のときと同様、白1が確実な生き方。

※この形なら外側の黒がどう固まろうとも、利き味はゼロである。

【2図】(やや薄い~トビ)

・白1のトビでも生きているがやや薄い。

※黒a(14, 十九)、b(19, 十五)などが加わったとき、白は手入れが欠かせない。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、53頁~54頁)

第1章 隅の死活【第43型】

「第1章 隅の死活」【第43型 黒番】(2つ星)

・右辺のスソがあいているだけに攻め方がむずかしい。

・黒の一手目が急所。無条件では死なない。

<第43型・黒先コウ>

【1図】(正解)

・黒1のオキが急所。

・白も2のツケでがんばり、黒3、5でコウ。

※ただし白としてはこのコウを争うより、もう少し形を決めた方が得。

【2図】(正解続)

・前図のあと、白1のアテから5までを決めてコウにするのが最善。

※この形は黒aがきてはじめて本コウになるので一手ヨセコウなのである。

【3図】(ツギは悪い)

・白2とツグ抵抗はない。

・黒3にノビると白に生きる余地がなくなる。

・白4、6と広げても黒7が眼あり眼なしをねらう急所。

【4図】(白死)

・つづいて、白1には黒4までで、結局は隅のマガリ四目の形で白死。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、65頁、66頁~67頁)

第1章 隅の死活【第44型】

「第1章 隅の死活」

【第44型 白番】(1つ星)

☆三角印の黒(18, 十六)のオサエがきた。

(これまでにも何度も出てきた生き方のおさらい)

<第44型・白先白生き>

【1図】(正解~白のマガリ)

・白1にマガる一手。

※この形で無条件で生きるには白1以外にない。

次に黒がどう打ってきても不安のないことを確かめよ。

【2図】(失敗~トビ)

・白1のトビでもよいように思える。

・しかし、黒2のハネ一発でたちまちアウト。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、65頁、67頁)

第1章 隅の死活【第46型】

第46型 隅の死活の基本形(8目の地)~生き形で、黒先セキ

【第46型 黒番】

☆隅に8目の地があればダメがつまっても生きの形。

しかし、黒は白地をゼロにする手段ならある。

<第46型・黒先セキ>

【1図】(正着~ツケ)

・黒は1のツケからいくのが正しい攻め方。

・白もコウを避けるには2の一手。

【2図】(黒の先手セキ)

・つづいて、黒1の出に白2で応じて、4までのセキになるが、双方最善の手順。

※つまり、黒は先手で白地をゼロにしたいというわけである。

【3図】(黒の後手セキ)

・黒1のオキからいくのでは黒損。

・5までやはりセキにはなるが、これでは黒後手。

※先手か後手かは実戦では大へん重要な問題である。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、69頁~70頁)

第1章 隅の死活【第49型】

第49型 黒番 万年コウについて

万年コウの形

【第49型 黒番】(星2つ)

☆手段をうんぬんする問題ではない。

一体この形は何だろうか。

コウのように見えるが……。

<第49型・万年コウの形>

【1図】(コウ)

・白番で1とアテれば簡単にコウ。

※しかし、白はこう急ぐ必要はさらさらないという。

【2図】(黒の手番)

・黒番で1とヌイてきても、白は手抜きでよし。

・次に黒a(16, 十八)ときてはじめてコウを争えばよい。

※そして黒もaとはなかなか仕掛けづらい。

【3図】(セキ)

・黒には1とツイでセキにする選択もある。

※このような形を万年コウという。

双方仕掛けないときは、3図のセキにして終局する。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、73頁~74頁)

第1章 隅の死活【第50型】

【第50型 黒番】(星3つ)

☆せんじつめていけば、前型(第49型)とおなじスタイルになる。

その手順を考えよ。

<第50型・黒先万年コウ>

【1図】(正解~黒先万年コウ)

・黒が手にするには1のツケから3のノビ。

・黒5とコウを仕掛けるが――。

【2図】(万年コウ)

・白1のサガリまでがともに最善の手順。

・このあと黒a(19, 十六)、白b(19, 十七)、黒c(14, 十九)とつめていけば、前型の万年コウが完成。

【3図】(本コウ)

・1図のあと、白1で本コウにすることはできる。

しかし、白は得策とはいえない。

※このような万年コウの形が実戦に現われると、プロでも神経を使うものであるという。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、73頁、75頁)

第1章 隅の死活【第101型】

【第101型 黒番】(星3つ)

・この形では平凡な手では殺せない。

・黒▲のサガリにモノをいわせてダメヅマリをどうつくかである。

<第101型・黒先白死>

【1図】(正解)

・まず、黒1、3と切っておいてから5のツケで白の死。

※5ではaでもbでもよい。

【2図】(正解続)白5ツグ

・前図のあとはもう簡単で、白1には黒2以下シボって6のハネで白死。

※むろん、黒▲のサガリがなければこの手段は成立しない。

【3図】(失敗)

・黒1の出から3とツケるのでは、白4にがんばる手がある。

・黒5、7でワタろうとしても白8のコウは必至だろう。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、141頁、143頁)

第2章辺の死活【第4型】

【第4型 黒番】(星1つ)

・辺の死活のイロハ。

・この白の攻め方に迷っているようではいけない。

<第4型・黒先白死>

【1図】(正解)

・黒1とハネれば白地は5目。

・黒3にオイて簡単に一眼の白死。

【2図】(セキ)

・黒1と中からいくのでは失敗。

・5まではセキのスタイル。

※黒3で4にワタろうとしても、白3、黒a、白5でオイオトシ。

【3図】(コウ)

・黒1からいくのは白2のツケが急所。

・黒3にアテても白4とコウでねばられる。

※かといって黒3で4は白a、黒bでセキ。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、151頁~152頁)

第2章辺の死活【第10型】クシ形

<第10型・クシ形>

【第10型 白番】(星1つ)~クシ形

☆辺での生き方の基本。

白の次の一手で生きが確定する。

<第10型・白先白生きのクシ形>

【1図】(正解~クシ形)

・白1のサガリで完全な生き形。

俗にクシ形といわれている基本的な生き方。

【2図】(白生き~クシ形)

・黒1には白2、さらに黒3には白4と守って二眼。

※この白の形がクシに似ていることから、クシ形と称されている。

【3図】(変化~クシ形)

・黒1のツケには白2にツケ返して、a、 bが見合いの生き。

※黒1に2なら白1でやはり不安はない。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、159頁~160頁)

第2章辺の死活【第11型】

【第11型・黒番】(星1つ)

☆辺で大きな地をもてば生きなのだが、不完全な形でしかもダメがつまっているばあいは、その限りではない。

<第11型・黒先白死>

【1図】(正解)

・中から攻めるしかないが、黒1がダメヅマリをねらった急所。

【2図】(白死)

・あとは説明の要もないだろうが、白1のツケには黒2に切るまで。

※白はダメヅマリのため、aと打てないというわけである。

【3図】(失敗)

・おなじ中からの攻めでも、黒1の方では殺せない。

・白2でa、bが見合いの生き。

※ダメヅマリは急所の見分け方が大切。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、159頁、161頁)

第2章辺の死活【第12型】

【第12型・黒番】(星2つ)

☆とても手はなさそうであるが、右方のダメヅマリが唯一のねらい目。

手筋の威力で無条件死になる。

<第12型・黒先白死>

【1図】(正解)

≪棋譜≫(162頁)

※平凡な手では殺せない。

・まず、黒1の切りで白のダメヅマリを鮮明にしておいてから、3のツケが手筋。

【2図】(正解続)

≪棋譜≫(162頁)

・つづいて、白aのカカエなら黒bの両アタリである。

※白1とノビても、黒2のオサエで、両アタリがねらえる。

【3図】(白死)

・前図のあと、白1が最強の抵抗であるが、黒2のアテから、4のヒキダシで仕上げる。

※白aとヌイても、黒が打欠けば眼にならない。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、159頁、162頁)

第2章辺の死活【第16型】

【第16型 黒番】(星1つ)

・白△にまどわされてはいけない。

・殺し方の常識である。

<第16型・黒先白死>

【1図】(正解)

・ハネがあろうとなかろうと黒1から攻める一手。

・黒3で簡単に5目ナカ手。

【2図】(変化)

・黒1の打ち欠きに白2とマガれば黒3とオクまで。

・次に白aなら黒bでナカ手、白bなら黒aとノビてカケ眼。

※白に生きる広さはない。

【3図】(失敗)

・この形で中から攻めても殺せない。

・黒1のツケは白2で二眼。

※黒が2の方にツケても白1でセキ生きのスタイル。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、167頁~168頁)

第2章辺の死活【第19型】

<第19型>

【第19型 白番】(星1つ)

・白はaのダメあきが命の綱。

・どこが眼形の急所だろうか。

<第19型・黒先白死>

【1図】(正解)

・黒▲があってダメヅマリになっている方を白1とカケツぐのが正着。

【2図】(白生き)

・前図のあとは、黒がどう攻めてきても心配なし。

・黒1には白2でa、bが見合い。

※先に黒aのハネなら白bに眼を持つまで。

【3図】(失敗)

・白1と逆の方をカケツぐのは筋ちがい。

・黒2の切りがダメヅマリをつく急所にあたり、6までの好手順で白には一眼しかない。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、171頁~172頁)

第2章辺の死活【第40型】

【第40型 白番】(星1つ)

・黒の包囲下で生きるにはこの一手。

・辺での死活では欠かせない手筋の一つ。

<第40型・白先白生き>

【1図】(正解)

・白は広さでは生きない形。

・白1が眼形の急所で、確実に二眼の生きが得られる。

【2図】(白生き)

・前図のあとは黒にどう攻められても不安なし。

・黒1、3なら白6までの二眼。

※黒3で4なら白3で逆の方にもう一眼できる。

【3図】(失敗)

・白1と広げても生きるスペースはない。

・白5までには黒6のオキが急所。

※1図白1以外では、すべて白死になる。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、199頁~200頁)

第2章辺の死活【第48型】

【第48型 白番】(星3つ)

・最後にちょっと難問を。

・この白が生きられれば死活の基本は卒業。

・白は隅にアヤを求めるしかない。

<第48型・白先白生き>

【1図】(正解)

・白に辺での単独の生きはない。

・従って白1と切って隅に手段を求めていくことになるのであるが―

【2図】(正解続)

・黒は1とカカえる一手。

・そして白は2と一本ノビてから、4、6。

※ここまでが重要な準備工作。

【3図】(正解続々)

・つづいて、黒1と二子を取れば、はじめて白2から眼を作りにいく。

・黒3のオキには白6まで三子をオイオトシにして白生きが確定。

【4図】(変化)

・2図のあと、黒が隅を守らずに1と眼を取りにくれば、白2から6と隅に一眼をもち綱わたりのように生きるのである。

【5図】(失敗)

・準備工作なしで直接白1と眼を作りにいってもうまくいかない。

・黒4まで決めてから白5に切っても黒6まで。

※もう隅は手なし。

【6図】(失敗)

・白1のオサエも黒2で失敗。

・このあと白a、b、cいずれも一眼の足しにならない。

※この問題が解けた方は立派に有段者の実力がある。

(工藤紀夫編『死活小事典』日本棋院、1993年[2008年版]、207頁、210頁~211頁)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます