≪囲碁の死活~『初段合格の死活150題』より≫

(2025年6月8日)

今回のブログでも、引き続き、囲碁の死活について、次の著作を参考に考えてみたい。

〇山田至宝『初段合格の死活150題』(日本棋院、2001年[2013年版])

本書は、「はじめに」にも述べてあるように、初段をめざす人にとっては、ぜひ覚えてほしい基本的な問題150題を集めた問題集で、くりかえし熟読すれば、初段合格の死活の力がつくものと確信しているという。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、3頁)

ただの問題集かと言えば、そうでもない。というのは、囲碁にまつわる面白い話が各問題文に載っているから、それを読むのが楽しみとなる。例えば、問題102には、次のように記してある。

・スペースをせばめて殺すか、それとも急所に打って殺すか。

急所とは、相手の断点とダメヅマリに注目すること。

(たびたび述べてきたとおり)

・二十一世本因坊秀哉は、

「碁は気合が大切。切れるところがあればともかく切るがよい」

といっているように、断点に注目するのは死活に限らず、碁全般に通じる。

(221頁)

また、問題73には、

・『名人』を書いた川端康成は、囲碁について

「専門棋士の白黒の石は、一手一手が張りつめて厳しく生き、知慧の構図を描き、音律を奏でて、一局の美しい作品をつくりあげていく」

と表現している。

碁を愛した氏らしい美しい言葉である。

・本題、白に殺されないよう美しく生きてほしい。

(163頁)

このように、ただ問題を解くだけでなく、囲碁にまつわるエピソードなども学べる問題集となっている。

【山田至宝『初段合格の死活150題』(日本棋院)はこちらから】

初段合格の死活150題 (囲碁文庫)

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・死活は序盤や中盤戦と違って勉強しやすい領域である。

考える範囲がせまく、必ず答えがある世界である。

・石の形や手筋、急所などを学ぶのに最適の分野といえるだろう。

さらに死活ではダメヅマリが常態の世界であるから、ダメヅマリに対する感覚が研ぎ澄まされる。

・死活に強くなるということは、石の生き死にに不安がなくなり、実戦で大きな自信をもって打てるようになる。

これはなにも終盤戦だけではない。

先を読む力について、戦いや接近戦でも力負けしない地力が養われるのが大きな効用といえるだろう。

・本書は初段をめざす人にとっては、ぜひ覚えてほしい基本的な問題150題を集めた。

くりかえし熟読すれば、初段合格の死活の力がつくものと確信している。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、3頁)

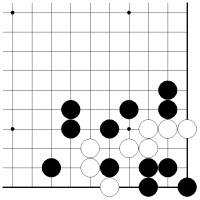

【問題20】(黒番)<3分で4級>

・「碁というものは、妙手を打って勝つことよりも、悪手を打って負けることのほうが多い」

坂田栄男九段の言葉であるが、勝負の機微をよく表している。

・たしかに見損じやポカや勝手読みなどは、アマにとっては宿命といってもいいすぎではないだろう。

・見損じに注意して、この白の命脈を断ってほしい。

【正解】(黒1のオキ)

・黒1のオキがこの一手の攻め。

・白2とさえぎれば、黒3とハネて白の眼形を奪う。

・白4から6の打ち欠きは、オイオトシねらいの反撃であるが、残念ながら白aと打つことができず、このまま白死。

【失敗1】(両者の勝手読み)

・一見すると、この黒1、3のハネツギで白死のようであるが、白2が手拍子の悪手。

・白2では―

【失敗2】(白2の抵抗が成立)

・この白2の打ち欠きが鋭い反撃で、白4までコウになってしまう。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、57頁~58頁)

【問題22】(黒番)<3分で4級>

・生きるための基本公式からいえば、本題の場合、

①スペースを広げて生きる余地がない。

②急所に打っても生きる場所がない。

・そこで、③相手の欠陥を突いて生きる―しかない。

・さてどこが白の欠陥か。

手順よく白の不備を突いて、みごと生きてほしい。

【正解】(黒1の切りが出発点)

・黒1の切りから行動を起こす。

・白2のアテを待って、黒3の打ち欠きが肝要な一着。

・白4に黒5とアテれば、結果は見えてくるだろう。

※白は3のところをツグわけにいかず、白四目を取って黒生きという寸法。

このようにダメヅマリと断点をねらうのが相手の欠陥を突く目印。

【失敗1】(重大な手順前後)

・黒1から打つのは、白2と取られ黒3には白4で、手にならない。

【失敗2】(アタリアタリはヘボ碁の見本)

・漫然と黒1と打つのは工夫不足。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、61頁~62頁)

【問題24】(黒番)<1分で3級>

・「ダメの詰まりは身のつまり」

この格言を身をもって感じた人は大勢おられるはず。

・相手のダメヅマリを利用して得をするより、自身のダメヅマリのために苦しい思いをしたほうが記憶に残ることを、この格言は示唆しているようだ。

・本題、黒のダメヅマリを防ぎながら、白を確実に仕留めてほしい。

【正解】(黒1のホウリ込み)

・黒1のホウリ込みが出発点。

※わざわざ取られるところに打つので、ちょっと気がつかない着想であるが、捨て石を利用する。

・白2の取りに、黒3とハイ込んで白をダメヅマリにする。

※「2の一に手あり」の格言がぴったり。

【失敗1】(黒1のツケはもう一歩)

・一見すると、黒1で白死のようであるが、白には2とハジくコウの粘りがあった。

※あと一歩追及不足。

【失敗2】(ツギは無策)

・黒1、3のツギでは白最低限の生き。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、65頁~66頁)

【問題33】(黒番)<1分で3級>

≪棋譜≫(83頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生

☆第一感をきたえるのは、石の形をよく見極めること。

とくに死活の場面では石が混みいっており、その見極めがむずかしいこともたしかである。

ひとつの目安としては石の弱いところに注目すること。

弱点というのは、断点とダメヅマリ。

そこを突破口にして、感覚を高めること。

【正解:ハネからホウリ込み】

≪棋譜≫(84頁の正解図)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1のハネ一本から、3のホウリ込みが三手の読み。

※このように、ハネてスペースをせばめ、急所に打って殺す基本公式の代表例である。

「死はハネにあり」という格言は、応用範囲が広く、ぜひ覚えてほしい。

【失敗1:功を急ぐ~ハネずにホウリ込み】

≪棋譜≫(84頁の失敗1図) 黒5(1)、白6(1の左)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1のホウリ込みから打つのは、白2と取られ、3と4の点が見合いとなって、生きられてしまう。

※正解図のハネの効果をよく知ってほしい。

【失敗2:無策のアテ】

≪棋譜≫(84頁の失敗2図)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1で正解なら問題にならない。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、83頁~84頁)

【問題73】(黒番)<3分で初段>

・『名人』を書いた川端康成は、囲碁について

「専門棋士の白黒の石は、一手一手が張りつめて厳しく生き、知慧の構図を描き、音律を奏でて、一局の美しい作品をつくりあげていく」

と表現している。

碁を愛した氏らしい美しい言葉である。

・本題、白に殺されないよう美しく生きてほしい。

【正解】(黒1のコスミ)

・黒1とコスんで確実に一眼をつくることが、全体の生きにつながる。

・白2には黒3と受けて万全。

※黒1の点は眼形を分ける急所であると同時に、白からも眼を奪う急所になっている。

さらに「2の一に手あり」の着点でもあった。

【失敗1】(広げても生きない)

・黒1といっぱいに広げるのは、白2が急所となり、黒3に白4のホウリ込みが決め手になる。

【失敗2】(やはり白2、4の筋)

・黒1も前図と同じく黒死。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、163頁~164頁)

【問題84】(黒番)<2分で初段>

・囲碁十訣その十。

勢孤取和(勢い孤なれば和を取れ)

・勢力が孤立しているところでは戦ってはならないという教えである。

なにも碁に限ったことではなく、世の中にも通じる真理だろう。

・この黒も白に封鎖され、風前の灯。

一手入れて生き返らせてほしい。

【正解】(黒1のコスミが形)

・黒1とコスんで生きる。

・白2から攻めてきても、黒3から5で生きは明白だろう。

※黒1は、左右に一眼ずつつくる急所。

スペースを広げて生きる形ではなく、急所に打って生きる問題。

【失敗1】(白2が急所の証明)

・黒1はスペースを広げる手であるが、白2とオカれて死。

※白2ではaのハネでもbでも死んでいる。

【失敗2】(広げても生きない)

・こちらを黒1と広げても、白2とハネられてスペースが足りない。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、185頁~186頁)

【問題100】(黒番)<3分で初段>

・「半眼(はんがん)という用語がある。

後手で一眼つくれる余地のある場所を、よく「半眼ある」といったりする。

・本題の場合、黒Aと打てば一眼できるので、左方は半眼=後手一眼ある。

・しかしそれでは、白Bとワタられて明らかに黒死にである。

・そこが工夫のしどころ。

【正解】(黒1のハサミツケ)

・黒1のハサミツケが妙着。

・次に黒2を許してはかんたんに生きられるので、白2のサガリは当然。

・そこで黒3とコスんで生きる。

・白4は黒5と打ち欠かれて、オイオトシになるのはわかるだろう。

※つまり、黒1は先手で白のワタリを防いだ働きをしているのである。

【失敗1】(この黒1は白2で死)

・黒1は後手でワタリを止めただけ。

・白2とコスまれてスペースが足りない。

【失敗2】(黒1もやはり後手)

・黒1も結局後手を引いて失敗。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、217頁~218頁)

【問題101】(黒番)<3分で初段>

・碁は石の効率、働きを最大限に求めるゲームである。

・「利き筋」という考えかたは、その石の働きに関係する。

・一方の利きを利用して、他方で得をはかるのが利き筋。

言葉で説明してもわかりにくいので、本題に取りくんでほしい。

・利き筋の基本的な考え方がわかるだろう。

【正解】(黒1のサガリ)

・黒1のサガリの利き筋を利用する。

・白は取りにいくなら2とハネるしかないが、黒3のケイマが用意の筋。

・白4には、黒5から7、9で白三目がオイオトシ。

※白の欠陥を突いて生きる筋。

【失敗1】(黒1のハネは俗筋)

・黒1とハネ、白2とかわっては、もう黒に生きる望みは消えている。

※白を味よくさせただけ。

【失敗2】(黒1のハネは味消し)

・黒1の下ハネでは、スペースを広げる働きがなく、白4まで黒死。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、219頁~220頁)

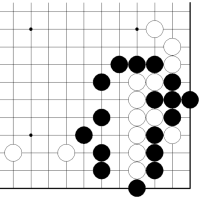

【問題102】(黒番)<1分で初段>

・スペースをせばめて殺すか、それとも急所に打って殺すか。

急所とは、相手の断点とダメヅマリに注目すること。

(たびたび述べてきたとおり)

・二十一世本因坊秀哉は、

「碁は気合が大切。切れるところがあればともかく切るがよい」

といっているように、断点に注目するのは死活に限らず、碁全般に通じる。

【正解1】(黒1のホウリ込み)

・黒1のホウリ込み一発で決まる。

・白2の取りなら、黒3とコスんで、白は一眼しかできない。

【正解2】(やはり白死)

・黒1のホウリ込みに対して、白2と紛らわしく打っても、黒3と出てよく、白4に黒5とアテるまで。

※白の欠陥さえわかれば、かんたんすぎる問題。

※欠陥を見つけるヒントは、相手の断点とダメヅマリに注目すること。

【失敗】(黒1はお手伝い)

・この黒1は白2と受けられ大悪。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、221頁~222頁)

【問題104】(黒番)<5分で初段>

・隅によくできる実戦形。

・白はこのままでは生きていない。

どこから攻めるか、黒の攻め、白の守りをしらみつぶしに研究するのもひとつの有力な上達法。

・ただ、初段をめざす人は、この形を見たら第一感で答えがわかってほしいもの。

初段合格の条件ともいえる問題である。

【正解1】(黒1のハネ)

・黒1のハネから攻めるのが正解。

・白2のカケツギには、黒3のハネから5のオキがポイントで、白死になる。

・つづいて―

【正解1・続】(黒7のツギが常用の筋)

・白6のブツカリに、黒7のツギが死活によく登場する攻めの筋。

・白8に、黒9のホウリ込みが仕上げ。

※本題は、「死はハネにあり」で、スペースをせがめて殺す典型。

【正解2】(カタツギも死)

・黒1のハネに白2にツグのも、黒3から9まで、セキではなく白死。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、225頁~226頁)

【問題115】(黒番)<5分で初段>

≪棋譜≫(247頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生

☆隅の基本形である。

黒番で白をどう仕留めるか。

初段合格のためには、ぜひマスターしなければならない関門である。

あらゆる攻防手段について、たがいに正確に対応できなければいけない。

それが即ち、応用力であり、この形をマスターしたことになるのだから。

【正解1:黒1のハネ殺し】

≪棋譜≫(248頁の正解1図)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1が、いちばん自然な攻めで、本題はこれに限る。

※「死はハネにあり」の格言の好見本で、スペースをせばめて殺す公式がみごとにあてはまる。

・白2のオサエには、黒3の打ち欠きがスペースをせばめる第二弾。

・白4に黒5とナカ手して仕留める。

【正解2:白のマガリには急所の攻め】

≪棋譜≫(248頁の正解2図)

棋譜再生

棋譜再生

・白のマガリには、黒3の急所の攻めから、5のハイが好手順。

【正解3:白のトビには急所に】

≪棋譜≫(248頁の正解3図)

棋譜再生

棋譜再生

・白2のトビには、黒3が急所。

※形によって、急所は移動することを覚えてほしい。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、247頁~248頁)

(2025年6月8日)

【はじめに】

今回のブログでも、引き続き、囲碁の死活について、次の著作を参考に考えてみたい。

〇山田至宝『初段合格の死活150題』(日本棋院、2001年[2013年版])

本書は、「はじめに」にも述べてあるように、初段をめざす人にとっては、ぜひ覚えてほしい基本的な問題150題を集めた問題集で、くりかえし熟読すれば、初段合格の死活の力がつくものと確信しているという。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、3頁)

ただの問題集かと言えば、そうでもない。というのは、囲碁にまつわる面白い話が各問題文に載っているから、それを読むのが楽しみとなる。例えば、問題102には、次のように記してある。

・スペースをせばめて殺すか、それとも急所に打って殺すか。

急所とは、相手の断点とダメヅマリに注目すること。

(たびたび述べてきたとおり)

・二十一世本因坊秀哉は、

「碁は気合が大切。切れるところがあればともかく切るがよい」

といっているように、断点に注目するのは死活に限らず、碁全般に通じる。

(221頁)

また、問題73には、

・『名人』を書いた川端康成は、囲碁について

「専門棋士の白黒の石は、一手一手が張りつめて厳しく生き、知慧の構図を描き、音律を奏でて、一局の美しい作品をつくりあげていく」

と表現している。

碁を愛した氏らしい美しい言葉である。

・本題、白に殺されないよう美しく生きてほしい。

(163頁)

このように、ただ問題を解くだけでなく、囲碁にまつわるエピソードなども学べる問題集となっている。

【山田至宝『初段合格の死活150題』(日本棋院)はこちらから】

初段合格の死活150題 (囲碁文庫)

〇山田至宝『初段合格の死活150題』(日本棋院、2001年[2013年版])

本書の目次は次のようになっている。

【目次】

はじめに

序章 死活の基本公式

初段合格の死活150題

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・山田至宝『初段合格の死活150題』のはじめに

・問題20

・問題22

・問題24

・問題33

・問題73

・問題84

・問題100

・問題101

・問題102

・問題104

・問題115

山田至宝『初段合格の死活150題』のはじめに

・死活は序盤や中盤戦と違って勉強しやすい領域である。

考える範囲がせまく、必ず答えがある世界である。

・石の形や手筋、急所などを学ぶのに最適の分野といえるだろう。

さらに死活ではダメヅマリが常態の世界であるから、ダメヅマリに対する感覚が研ぎ澄まされる。

・死活に強くなるということは、石の生き死にに不安がなくなり、実戦で大きな自信をもって打てるようになる。

これはなにも終盤戦だけではない。

先を読む力について、戦いや接近戦でも力負けしない地力が養われるのが大きな効用といえるだろう。

・本書は初段をめざす人にとっては、ぜひ覚えてほしい基本的な問題150題を集めた。

くりかえし熟読すれば、初段合格の死活の力がつくものと確信している。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、3頁)

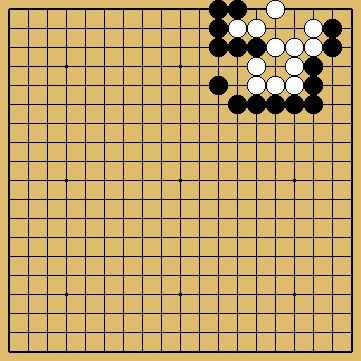

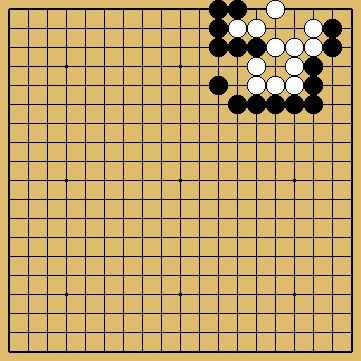

【問題20】(黒番)

【問題20】(黒番)<3分で4級>

・「碁というものは、妙手を打って勝つことよりも、悪手を打って負けることのほうが多い」

坂田栄男九段の言葉であるが、勝負の機微をよく表している。

・たしかに見損じやポカや勝手読みなどは、アマにとっては宿命といってもいいすぎではないだろう。

・見損じに注意して、この白の命脈を断ってほしい。

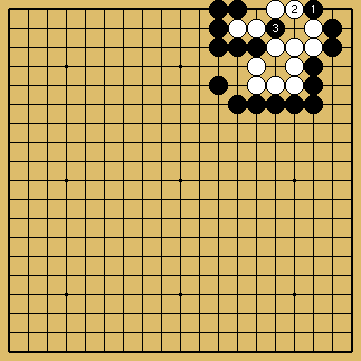

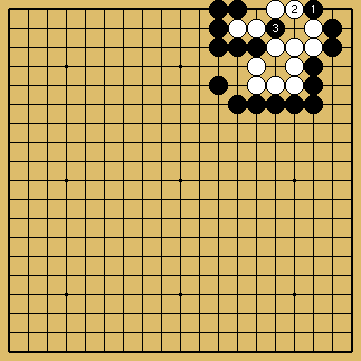

【正解】(黒1のオキ)

・黒1のオキがこの一手の攻め。

・白2とさえぎれば、黒3とハネて白の眼形を奪う。

・白4から6の打ち欠きは、オイオトシねらいの反撃であるが、残念ながら白aと打つことができず、このまま白死。

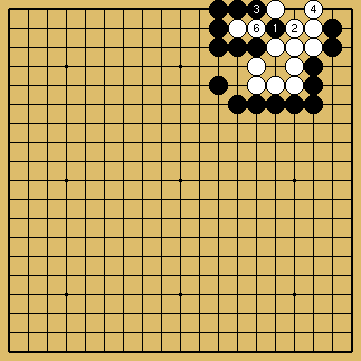

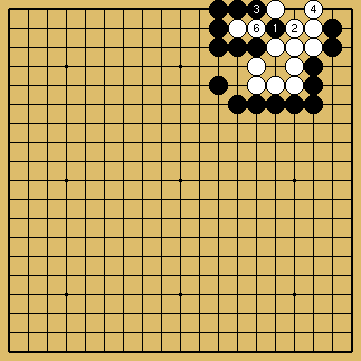

【失敗1】(両者の勝手読み)

・一見すると、この黒1、3のハネツギで白死のようであるが、白2が手拍子の悪手。

・白2では―

【失敗2】(白2の抵抗が成立)

・この白2の打ち欠きが鋭い反撃で、白4までコウになってしまう。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、57頁~58頁)

【問題22】(黒番)

【問題22】(黒番)<3分で4級>

・生きるための基本公式からいえば、本題の場合、

①スペースを広げて生きる余地がない。

②急所に打っても生きる場所がない。

・そこで、③相手の欠陥を突いて生きる―しかない。

・さてどこが白の欠陥か。

手順よく白の不備を突いて、みごと生きてほしい。

【正解】(黒1の切りが出発点)

・黒1の切りから行動を起こす。

・白2のアテを待って、黒3の打ち欠きが肝要な一着。

・白4に黒5とアテれば、結果は見えてくるだろう。

※白は3のところをツグわけにいかず、白四目を取って黒生きという寸法。

このようにダメヅマリと断点をねらうのが相手の欠陥を突く目印。

【失敗1】(重大な手順前後)

・黒1から打つのは、白2と取られ黒3には白4で、手にならない。

【失敗2】(アタリアタリはヘボ碁の見本)

・漫然と黒1と打つのは工夫不足。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、61頁~62頁)

【問題24】(黒番)

【問題24】(黒番)<1分で3級>

・「ダメの詰まりは身のつまり」

この格言を身をもって感じた人は大勢おられるはず。

・相手のダメヅマリを利用して得をするより、自身のダメヅマリのために苦しい思いをしたほうが記憶に残ることを、この格言は示唆しているようだ。

・本題、黒のダメヅマリを防ぎながら、白を確実に仕留めてほしい。

【正解】(黒1のホウリ込み)

・黒1のホウリ込みが出発点。

※わざわざ取られるところに打つので、ちょっと気がつかない着想であるが、捨て石を利用する。

・白2の取りに、黒3とハイ込んで白をダメヅマリにする。

※「2の一に手あり」の格言がぴったり。

【失敗1】(黒1のツケはもう一歩)

・一見すると、黒1で白死のようであるが、白には2とハジくコウの粘りがあった。

※あと一歩追及不足。

【失敗2】(ツギは無策)

・黒1、3のツギでは白最低限の生き。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、65頁~66頁)

【問題33】(黒番)

【問題33】(黒番)<1分で3級>

≪棋譜≫(83頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生☆第一感をきたえるのは、石の形をよく見極めること。

とくに死活の場面では石が混みいっており、その見極めがむずかしいこともたしかである。

ひとつの目安としては石の弱いところに注目すること。

弱点というのは、断点とダメヅマリ。

そこを突破口にして、感覚を高めること。

【正解:ハネからホウリ込み】

≪棋譜≫(84頁の正解図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1のハネ一本から、3のホウリ込みが三手の読み。

※このように、ハネてスペースをせばめ、急所に打って殺す基本公式の代表例である。

「死はハネにあり」という格言は、応用範囲が広く、ぜひ覚えてほしい。

【失敗1:功を急ぐ~ハネずにホウリ込み】

≪棋譜≫(84頁の失敗1図) 黒5(1)、白6(1の左)

棋譜再生

棋譜再生・黒1のホウリ込みから打つのは、白2と取られ、3と4の点が見合いとなって、生きられてしまう。

※正解図のハネの効果をよく知ってほしい。

【失敗2:無策のアテ】

≪棋譜≫(84頁の失敗2図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1で正解なら問題にならない。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、83頁~84頁)

【問題73】(黒番)

【問題73】(黒番)<3分で初段>

・『名人』を書いた川端康成は、囲碁について

「専門棋士の白黒の石は、一手一手が張りつめて厳しく生き、知慧の構図を描き、音律を奏でて、一局の美しい作品をつくりあげていく」

と表現している。

碁を愛した氏らしい美しい言葉である。

・本題、白に殺されないよう美しく生きてほしい。

【正解】(黒1のコスミ)

・黒1とコスんで確実に一眼をつくることが、全体の生きにつながる。

・白2には黒3と受けて万全。

※黒1の点は眼形を分ける急所であると同時に、白からも眼を奪う急所になっている。

さらに「2の一に手あり」の着点でもあった。

【失敗1】(広げても生きない)

・黒1といっぱいに広げるのは、白2が急所となり、黒3に白4のホウリ込みが決め手になる。

【失敗2】(やはり白2、4の筋)

・黒1も前図と同じく黒死。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、163頁~164頁)

【問題84】(黒番)

【問題84】(黒番)<2分で初段>

・囲碁十訣その十。

勢孤取和(勢い孤なれば和を取れ)

・勢力が孤立しているところでは戦ってはならないという教えである。

なにも碁に限ったことではなく、世の中にも通じる真理だろう。

・この黒も白に封鎖され、風前の灯。

一手入れて生き返らせてほしい。

【正解】(黒1のコスミが形)

・黒1とコスんで生きる。

・白2から攻めてきても、黒3から5で生きは明白だろう。

※黒1は、左右に一眼ずつつくる急所。

スペースを広げて生きる形ではなく、急所に打って生きる問題。

【失敗1】(白2が急所の証明)

・黒1はスペースを広げる手であるが、白2とオカれて死。

※白2ではaのハネでもbでも死んでいる。

【失敗2】(広げても生きない)

・こちらを黒1と広げても、白2とハネられてスペースが足りない。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、185頁~186頁)

【問題100】(黒番)

【問題100】(黒番)<3分で初段>

・「半眼(はんがん)という用語がある。

後手で一眼つくれる余地のある場所を、よく「半眼ある」といったりする。

・本題の場合、黒Aと打てば一眼できるので、左方は半眼=後手一眼ある。

・しかしそれでは、白Bとワタられて明らかに黒死にである。

・そこが工夫のしどころ。

【正解】(黒1のハサミツケ)

・黒1のハサミツケが妙着。

・次に黒2を許してはかんたんに生きられるので、白2のサガリは当然。

・そこで黒3とコスんで生きる。

・白4は黒5と打ち欠かれて、オイオトシになるのはわかるだろう。

※つまり、黒1は先手で白のワタリを防いだ働きをしているのである。

【失敗1】(この黒1は白2で死)

・黒1は後手でワタリを止めただけ。

・白2とコスまれてスペースが足りない。

【失敗2】(黒1もやはり後手)

・黒1も結局後手を引いて失敗。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、217頁~218頁)

【問題101】(黒番)

【問題101】(黒番)<3分で初段>

・碁は石の効率、働きを最大限に求めるゲームである。

・「利き筋」という考えかたは、その石の働きに関係する。

・一方の利きを利用して、他方で得をはかるのが利き筋。

言葉で説明してもわかりにくいので、本題に取りくんでほしい。

・利き筋の基本的な考え方がわかるだろう。

【正解】(黒1のサガリ)

・黒1のサガリの利き筋を利用する。

・白は取りにいくなら2とハネるしかないが、黒3のケイマが用意の筋。

・白4には、黒5から7、9で白三目がオイオトシ。

※白の欠陥を突いて生きる筋。

【失敗1】(黒1のハネは俗筋)

・黒1とハネ、白2とかわっては、もう黒に生きる望みは消えている。

※白を味よくさせただけ。

【失敗2】(黒1のハネは味消し)

・黒1の下ハネでは、スペースを広げる働きがなく、白4まで黒死。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、219頁~220頁)

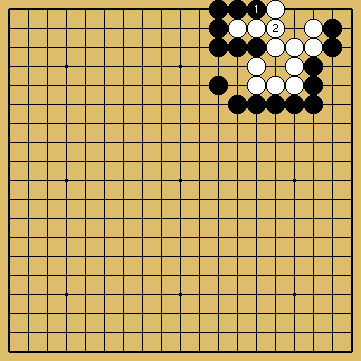

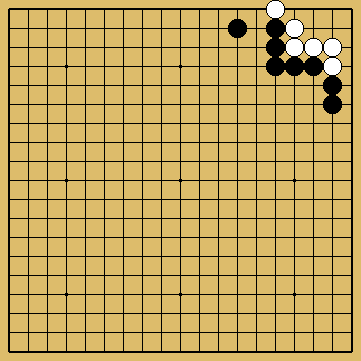

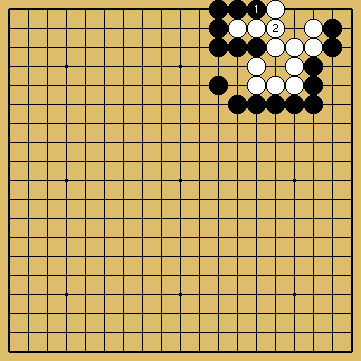

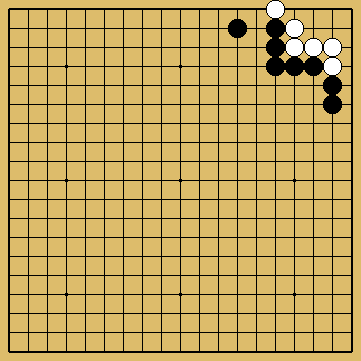

【問題102】(黒番)

【問題102】(黒番)<1分で初段>

・スペースをせばめて殺すか、それとも急所に打って殺すか。

急所とは、相手の断点とダメヅマリに注目すること。

(たびたび述べてきたとおり)

・二十一世本因坊秀哉は、

「碁は気合が大切。切れるところがあればともかく切るがよい」

といっているように、断点に注目するのは死活に限らず、碁全般に通じる。

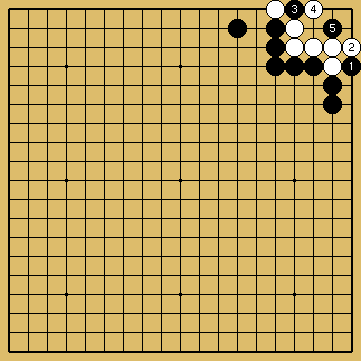

【正解1】(黒1のホウリ込み)

・黒1のホウリ込み一発で決まる。

・白2の取りなら、黒3とコスんで、白は一眼しかできない。

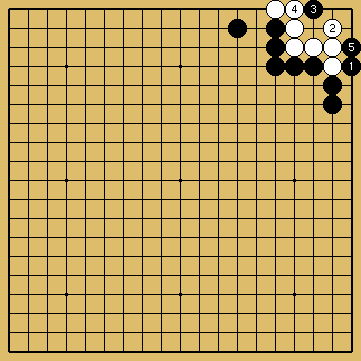

【正解2】(やはり白死)

・黒1のホウリ込みに対して、白2と紛らわしく打っても、黒3と出てよく、白4に黒5とアテるまで。

※白の欠陥さえわかれば、かんたんすぎる問題。

※欠陥を見つけるヒントは、相手の断点とダメヅマリに注目すること。

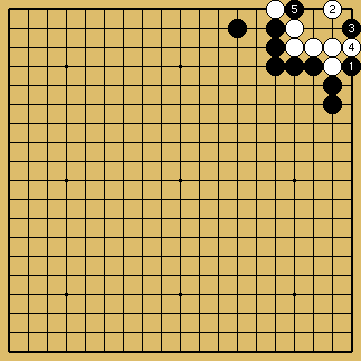

【失敗】(黒1はお手伝い)

・この黒1は白2と受けられ大悪。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、221頁~222頁)

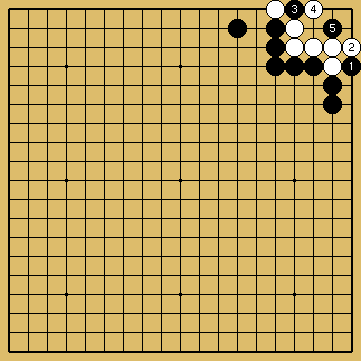

【問題104】(黒番)

【問題104】(黒番)<5分で初段>

・隅によくできる実戦形。

・白はこのままでは生きていない。

どこから攻めるか、黒の攻め、白の守りをしらみつぶしに研究するのもひとつの有力な上達法。

・ただ、初段をめざす人は、この形を見たら第一感で答えがわかってほしいもの。

初段合格の条件ともいえる問題である。

【正解1】(黒1のハネ)

・黒1のハネから攻めるのが正解。

・白2のカケツギには、黒3のハネから5のオキがポイントで、白死になる。

・つづいて―

【正解1・続】(黒7のツギが常用の筋)

・白6のブツカリに、黒7のツギが死活によく登場する攻めの筋。

・白8に、黒9のホウリ込みが仕上げ。

※本題は、「死はハネにあり」で、スペースをせがめて殺す典型。

【正解2】(カタツギも死)

・黒1のハネに白2にツグのも、黒3から9まで、セキではなく白死。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、225頁~226頁)

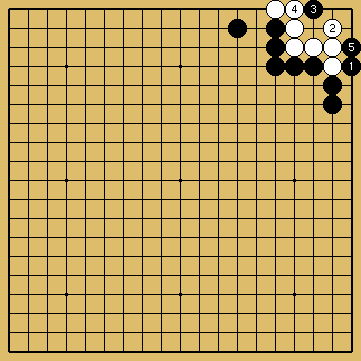

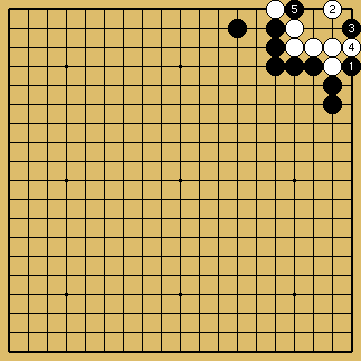

【問題115】(黒番)

【問題115】(黒番)<5分で初段>

≪棋譜≫(247頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生☆隅の基本形である。

黒番で白をどう仕留めるか。

初段合格のためには、ぜひマスターしなければならない関門である。

あらゆる攻防手段について、たがいに正確に対応できなければいけない。

それが即ち、応用力であり、この形をマスターしたことになるのだから。

【正解1:黒1のハネ殺し】

≪棋譜≫(248頁の正解1図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1が、いちばん自然な攻めで、本題はこれに限る。

※「死はハネにあり」の格言の好見本で、スペースをせばめて殺す公式がみごとにあてはまる。

・白2のオサエには、黒3の打ち欠きがスペースをせばめる第二弾。

・白4に黒5とナカ手して仕留める。

【正解2:白のマガリには急所の攻め】

≪棋譜≫(248頁の正解2図)

棋譜再生

棋譜再生・白のマガリには、黒3の急所の攻めから、5のハイが好手順。

【正解3:白のトビには急所に】

≪棋譜≫(248頁の正解3図)

棋譜再生

棋譜再生・白2のトビには、黒3が急所。

※形によって、急所は移動することを覚えてほしい。

(山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]、247頁~248頁)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます