(2025年4月6日投稿)

【はじめに】

新年度を迎えて、「囲碁フォーカス」も新講師・吉原由香里六段が担当されることとなった。吉原(旧姓:梅沢)六段は、『ヒカルの碁』を監修されるなど、囲碁普及に情熱的に取り組んでこられた、人気の女流プロ棋士である。

「目指せ好形!悪魔のささやき、天使のつぶやき」と題して、対局中の心の中の葛藤を表現されたという。今回は、三々入りに対してオサエの石の方向がテーマであった。「脳トレ詰碁!」という新しい企画も始まった。

一方、NHK杯も第73回の囲碁トーナメント戦が始まり、本日は、今期最年少17歳の若手ホープの表悠斗三段(黒番)と、実利をとってシノギに回る大ベテランの羽根直樹九段(白番)の対局があった。序盤から黒番の表三段がコウを仕掛けるなど積極的な打ち回しであったが、中盤以降、羽根九段のシノギの達人ぶりが発揮され、緊迫した展開であった。結果は半目勝負に終わった。

(今期のA、Bブロックの対局者一覧が紹介された中、芝野虎丸九段がタイトル十段を獲得されたことを伝えていた。昨年、名人のタイトルを失い無冠のままで年を終えられたが、十段に返り咲き、ファンとしても安堵されたのではないか。)

さて、今回のブログでも、引き続き、囲碁の手筋について、次の事典を参考に考えてみたい。

〇山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年

以前に「第1部 攻めの手筋」については紹介したので、今回は、「第2部 守りの手筋」を中心とする。

【山下敬吾(やました けいご)氏のプロフィール】

・昭和53年生まれ。旭川市出身。

・菊池康郎氏に師事。

・平成5年入段、9年五段、15年九段。

・平成12年25期碁聖。15年27期棋聖。18年棋聖を奪回4連覇。22年65期本因坊。

他に天元、新人王など多数のタイトルを獲得。

【山下敬吾『基本手筋事典』(日本棋院)はこちらから】

山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年

【目次】

第1部 攻めの手筋(全て黒番)

1 切断する 第5型

2 石を取る 第8型

3 封鎖する 第7型

4 形を崩す 第7型

5 重くして攻める 第8型

6 手数を縮める 第1型

7 両にらみの筋 第1型

8 根拠を奪う 第5型

9 地を荒らす 第6型

10 いじめる 第6型

11 コウの攻防Ⅰ 第6型

12 眼を奪う 第1型

第2部 守りの手筋(全て黒番)

13 連絡する 第7型

14 シノぐ 第7型

15 進出する 第5型

16 形を整える 第3型

17 サバく 第2型

18 手数を延ばす 第4型

19 様子を聞く 第1型

20 コウの攻防Ⅱ 第1型

21 生きる 第4型

22 その他の手筋 第4型

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、6頁~11頁)

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・氏のプロフィール

・はじめに

・「第2部守りの手筋」の序文の要点

・第13章 連絡する:【第1型】

・第13章 連絡する:【第2型】

・第14章 シノぐの例題

・第14章 シノぐ:【第1型】

・第14章 シノぐ:【第7型】

・第14章 シノぐ~ツケ【参考譜31】山下敬吾vs武宮正樹

・第14章 シノぐ:【第8型】

・第14章 シノぐ:【第16型】

・第15章 進出する:【第21型】

・第16章 形を整える:【第1型】

・第16章 形を整える:【第11型】

・第16章 形を整える:【第17型】

・第16章 形を整える:アテツギ【参考譜34】崔哲瀚vs山下敬吾

・第16章 形を整える:【第30型】

・第17章 サバく:【第1型】

・第17章 サバく:【第5型】

・第18章 手数を延ばす:【第1型】

・第18章 手数を延ばす:【第2型】

・第19章 様子を聞く:【第2型】

・第19章 様子を聞く:切り込み【参考譜39】羽根直樹vs山下敬吾

・第20章 コウの攻防Ⅱ:【第1型】

・第20章 コウの攻防Ⅱ:【第3型】

・第20章 コウの攻防Ⅱ:【第4型】

・第21章 生きる:【第1型】

・第21章 生きる:【第2型】

・第21章 生きる:【第3型】

・第21章 生きる:ツケヒキ【参考譜44】黄翊祖vs高尾紳路

・第22章 その他の手筋:【第1型】

・第22章 その他の手筋:【第2型】

・第22章 その他の手筋:【第7型】

・第22章 その他の手筋:【第13型】

・第22章 その他の手筋:【第16型】

・第22章 その他の手筋:【第19型】

・手筋がわかる10の格言

格言「死はハネにあり」

格言「アタリアタリはヘボ碁の見本」

格言「三3,四5,五8,六12」

格言「眼あり眼なしは唐(から)の攻め合い」

はしがき

・手筋とは、もっとも効率よく石を働かせた着手である。

それぞれの局面における最善手といいかえることもできる。

囲碁は将棋と違って、いうまでもなく個々の石はまったくの平等である。

その平等の石の価値を高めるのが手筋の働きといってもいいだろう。

全局にわたって、石を効率よく運ばないと、強くはなれないし、勝利もおぼつかない。

つまり戦いの場面での手筋の行使、地を効率よく囲う手筋の行使が勝負に直結するわけである。

・手筋とは別に、「急所」「形」という言葉も頻繁に使われている。

この三者に厳密な使い分けがあるわけではない。

急所は攻めの場面や死活などでいわれることが多く、形は守りの場面でいわれることが多い。もちろん微妙なニュアンスの違いはある。あえていえば、手筋の応酬という言いまわしがあるように、手筋には動的なダイナミックなものがある。

・本書では、まず手筋を攻める立場と守る立場に大きく分けた。

そして、それぞれについて着手の目的によって分類した。

第一部の攻めの手筋は12の目的に分け、第二部の守りの手筋は10に分けた。

・手筋事典と銘打っているが、手筋読本あるいは手筋の問題集としても活用できるように構成に工夫を凝らした。そのために、各章の初めに例図を掲げ、基本的な事項を解説した。

問題の配列についても、比較的やさしいものから徐々にむずかしいものへと並べた。

本書を足がかりとして、手筋の醍醐味を知っていただきたい。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、3頁~4頁)

【参考】「第2部守りの手筋」の序文の要点

第2部 守りの手筋

13連絡する

・石の切断を防ぎ、連絡するのをツギという。

連絡すれば石は強化され、周囲に威力を発揮する。

逆に切られれば、石は弱体化し、相当の攻めを覚悟しなければならない。

・ツギには、堅ツギ、カケツギ、ケイマツギ、タケフなど、さまざまな形がある。

・同じ連絡でも、辺を連絡する場合はとくにワタリと呼ばれる。

むかし中国では、「盤」といわれたもので、多種多様な手筋がある。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、358頁)

14シノぐ

・シノぐというのは簡単にいうと、石を助けることである。

攻めの部の石を取る手筋に対応するもので、さまざまなシノギの手筋がある。

・ある場合には、かなめ石を取って、シノぐこともあるだろうし、脱出してのシノギも考えられる。

手段はどうあれ、共通していえることは眼のない石を救出することである。

・個々の手筋は本編をご覧いただくとして、ここではシノギのパターンをいくつか例示しよう。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、392頁)

15進出する

・進出の手筋は、封鎖の手筋に対応するもので、封鎖を避けて外に進出するにはさまざまな形がある。

・常識的には、封鎖は避けたいもの。

とくに眼のない石、あるいは眼形に不安のある場合、進出が絶対条件である。

・しかし、進出は守りだけでなく、相手への攻めや模様化阻止など、実際は多方面な目的を秘めているものである。

・ここでは進出の基本的な形、考え方を述べておこう。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、416頁)

<ポイント>

・大ゲイマ=「馬の顔」好形の見本

コスミ=「猫の顔」、ケイマ=「犬の顔」、大々ゲイマ=「キリンの顔」

16形を整える

・形を整えるというのは、弱点や断点などの傷を守って、相手からの攻めが利かない形にすることである。

・形を崩す手筋と対応するもので、整形は守りの手筋である。

正しい守りの形という意味で、整形は単に「形」と呼ばれることも多い。

形を整えるために、利き筋や捨て石の利用など、さまざまな手段が用いられる。

・ここでは、整形とはなにか、いくつか例をあげて説明しておこう。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、444頁)

<ポイント>

・整形とは、弱点や断点の傷を守る手筋

17サバく

・サバキとは、重くして攻める手筋とは反対の概念。

相手を重くして、捨てにくくさせるのが攻めの基本とすれば、相手の勢力圏では、重い石を作らないのが大切。

・ひとつひとつの石にこだわらず、フリカワリも視野に入れて、相手の攻めの力をそらす。

これがサバキの手筋で、全部助けだすシノギとの違いである。

・ここでは、サバキのありようを具体的に例示しておこう。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、478頁)

<ポイント>

・相手の勢力圏では、重い石を作らず、相手の攻めの力をそらすこと。

18手数を延ばす

・攻め合いは手数の多い方が勝つ。

相手の手数を縮めることができなければ、自分の手数を延ばせばいい。

・手数を延ばすには、隅の特殊性(1の一に入れない)や、相手のダメヅマリや弱点を利用することが多い。

また、眼を作るのも攻め合いには有利に働き、手数を延ばすことができる。

・本題に入るまえに、ここでは手数を延ばす基本的な手筋をいくつか掲げておこう。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、502頁)

<ポイント>

・手数を延ばすには、隅の特殊性(1の一に入れない)や、相手のダメヅマリや弱点を利用することが多い。

19様子を聞く

・相手が右に受けるか左に受けるか、様子を聞いて次の手を決める手筋である。

・第2部に入れてはいるが、この様子見の手筋はとくに攻めと守りに分けるような性格の手筋ではないだろう。

相手の受け方によって、守りにまわったり、攻めをねらったりする。

・ただし、時機を誤ると、相手を固めて不利になることもあり、注意が必要だ。

・ここでは、具体的な基本手筋を掲げておく。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、526頁)

20コウの攻防Ⅱ

・第1部の「コウの攻防Ⅰ」とは逆の立場。

厳密に分けられないコウも多いが、攻守でいえば、守りを目的とするコウである。

・守りのコウは、中、終盤、攻め合いや死活の場面で現われやすい。

無条件の決着が無理なら、コウでねばるよりない。

・また、とくに中盤ではシノギやサバキの場面でのコウもある。

相手の勢力圏内では、コウを利用するのが有力である。

・ここでは、基本的なコウの形を掲げておく。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、550頁)

<ポイント>

・守りのコウは、中、終盤、攻め合いや死活の場面で現れやすい。

無条件の決着が無理なら、コウでねばるよりない。

・また、とくに中盤ではシノギやサバキの場面でのコウもある。

相手の勢力圏内では、コウを利用するのが有力である

21生きる

・生きるには、フトコロを広げるのと、眼形の急所に打つ方法の二つがある。

つまり、生きを確保する面積と仕切り線のようなものである。

相手の石を取るのも、フトコロを広げる範疇に属するだろう。

相手の石を取れば、空間が広がるからである。

・実際の死活は、この二つの要素を組み合わせた手筋が多い。

またダメヅマリを利用して生きるケースも少なくない。

・まずは、基礎的な生きる手筋を掲げておく。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、574頁)

<ポイント>

・生きるには、フトコロを広げるのと、眼形の急所に打つ方法の二つがある。

つまり、生きを確保する面積と仕切り線のようなもの

・実際の死活は、この二つの要素を組み合わせた手筋が多い。

またダメヅマリを利用して生きるケースも

22その他の手筋

・これまで攻防の手筋を目的別に採り上げてきたが、これらの分類になじまない手筋がいくつかあるので、それらの手筋を最後に掲げておく。

・いままでの分類のほかに、先手を取る、根拠を固める、地を守る手筋などがある。

しかし、これまでとくらべ数が多くないので、ここで採り上げることにした。

・そのほかに、利かしに関する手数や古典の著名な作りものも参考に付け加えた。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、608頁)

<ポイント>

・先手を取る、根拠を固める、地を守る手筋

・利かしに関する手数や古典の著名な作りものも参考に

第13章 連絡する:【第1型】

第13章 連絡する:【第1型】黒番

・辺を連絡するワタリの基本手筋である。

・形をみて、すぐさま思い浮かぶようになってほしい。

実戦でも多用される。

【1図】(失敗)

・うっかり黒1とハネるのは失敗。

・白2の切りから4とアテられて、左右連絡はできない。

※白2と切る手がなければ、当然黒1でいいわけで、しっかりと自分の形の欠陥を見極めなければいけない。

【2図】(失敗)

・黒1は遠慮のし過ぎである。

・とはいっても白2のツケには黒3のコスミツケでたしかに連絡している。

※しかし地のへこみが大きく、これでは成功とはいいがたい。

ワタリの常用の形がある。

【3図】(正解)

・黒1のケイマが左右を連絡する形。

・白2のブツカリには黒3のヒキでわたっている。

※また、白2で3のツケには黒2でなにごともない。

形をみただけで、黒1が浮かぶようになってほしい。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、360頁)

第13章 連絡する:【第2型】

第13章 連絡する:【第2型】黒番

・左右をすんなり連絡する、この一手の手筋がある。

・実戦でも広く応用できるので、ぜひ知っておきたい手筋。

【1図】(失敗)

・黒1のハネはこの場合は消極的すぎていけない。

・白2にノビる姿が黒の間を裂いていい形。

・白6までは典型的な裂かれ形で、黒悪い。

※黒は左右とも薄く、いろいろといじめをねらわれて最悪。

【2図】(失敗)

・黒1の切りは打ち過ぎである。

・白2、4と反発する手がきびしい。

・黒5に白6、8の利かしから12まで黒のツブレに終わる。

※このあと、黒aのオサエなら白bのオキで白攻め合い勝ち。

【3図】(正解)

・黒1のコスミツケが手筋。

・白2のツギなら黒3と味よくワタって上辺から隅にかけての地が大きい。

※白3なら黒2と切って、なんら問題ない。

※黒3のあと、白aは黒bのツギでよく、味のいい形。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、361頁)

第14章 シノぐの例題

【1図】(危険)

・白△とノゾキを打って攻めてきたところ。

・黒1とツグのは、白2の利かしから4とノビられて、黒は相当危険である。

※隅には後手一眼しかなく、取られても不思議はない状況といってもいいだろう。

【2図】(ツケコシ)

・白△には黒1のツケコシがシノギの手筋である。

・白2、4のカカエには黒5のアテが先手になるのが前図とは大差。

・白が6の取りなら、黒7と先行し、危機は脱する。

※白7なら黒は白△を抜いて生きる相場。

【3図】(ツケコシ)

・黒1のツケコシが手筋で、白2に黒3とツグ調子。

・白4のカカエなら黒5と切り込み、白6なら黒11まで進出して危機を乗り越えた。

※また、黒5では6とアテ、白5、黒8と押して進出するのも一法。

【4図】(生き)

・黒1に白2なら、黒3のツギから5と白二子を取り込んで生きる。

※シノギは相手の着手に応じて、臨機応変に対応することが肝要。

その結果脱出したり、石を取って生きたりして目的を達成する。

【5図】(ハサミツケ)

・上辺黒六子が白に囲まれ、危険な状態になっている。

・しかし外の白も薄く、救出する手段がいくつかありそうだ。

・黒1のツケが手筋。

・白2、4ともがけば、黒5でこちらの白三子が助からない。

【6図】(ツケ)

・黒1のツケから打ってもシノギはある。

・白2に黒3を利かして5のハサミツケ。これで中央の白は動けない。

※本図は中央は厚いが、白a(17,一)から隅の白がワタる手段が残っていて、前図よりつらい形。

【7図】(二段バネ)

・黒1から3の二段バネでもシノギはある。

・白4、6のポン抜きを与えてつらいが、黒7まで救出できる。

※このようにいくつか手段があるときは、取りたい方の逆から打つのが手筋の心得だろう。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、392頁~393頁)

第14章 シノぐ:【第1型】

【第1型】黒番

・シノギは相手の弱点を見極めるところから始まる。

・その白の弱点をねらって、両にらみにする筋である。

・原図は「活碁新評」所載。

【1図】(失敗)

・黒1、3の出切りは白の弱点を直接ねらったもの。

・白4に黒5とアテて調子を求めたものの、白10となっては収拾困難である。

※右辺の黒も薄くなってしまうし、上辺の黒も忙しい。

【2図】(失敗)

・黒1の押しは少々重い。

・黒2のツケを避けて、白2のタケフが形。

・黒3と進出し、白は6まで中央を強化する。

※このあと、上辺と右辺の黒への攻めが見合い。

はっきりしない局面であろう。

【3図】(正解)

・黒1のツケがシノギの手筋。

・白2なら黒3のツケで、白二子が落ちる。

※白2でaなら黒2とハネるかbで、前図より黒がいいだろう。

※白2でbのハネにはやはり黒3のツケでかなめの白二子が落ちる。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、394頁)

第14章 シノぐ:【第7型】

【第7型】黒番

・黒は両方の二子取りが見合いになっていて苦しい局面。

ここを手筋で切り抜けられるかどうか。

まさに正念場である。

【1図】(失敗)

・黒1と打っても白2とオサえられれば、黒3とバックするよりない。

・白4と出られて右方の黒は全滅である。

※両方の黒二子を同時に助けるのは容易なことではない。

手筋の出番だろう。

【2図】(正解)

・黒1のツケがすばらしい両シノギの手筋。

・白2には黒3と戻って、白はダメヅマリのため、白5から出る手がない。

※手筋の威力である。

・問題は白4からの攻め合いだが、黒5から9まで黒勝ち。

【3図】(変化)

・前図白6では、白1から3とワタる手が有力にみえる。

・しかし、一本道にダメをつめ、黒10で白のもくろみは瓦解する。

・黒12までかなめの白三子が助からない。

※両シノギの手筋が功を奏した。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、401頁)

第14章 シノぐ~ツケ【参考譜31】山下敬吾vs武宮正樹

【ツケ】

・ツケにはいろいろな目的があるが、この場合のツケは白をダメヅマリに誘い込み、白からの策動を封じる効果がある。

【参考譜31】

第28期名人戦リーグ

白 武宮正樹

黒 山下敬吾

・いま白1、3と策動してきたところ。

※応手を誤ると、危機に陥るから油断はできない。

・ここで黒4とツケたのがシノギの手筋だった。

【1図】(失敗)

・参考譜の黒4で、黒1と助けるのは失敗。

・白2のハネから4の切りが好手で、黒は打つ手がなくなる。

※黒aには白bで黒ツブレである。

【2図】(参考)

・参考までに掲げるが、白1の反撃手段は成立しない。

・白3のアテには黒4とさえぎってよい。

・白5以下動いても、黒8までぴったり封鎖形。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、402頁)

第14章 シノぐ:【第8型】

【第8型】黒番

・黒一団は眼がなく、危険が迫っている。

・隅の白の弱点をねらいながら、シノギを図っていただきたい。

【1図】(失敗)

・黒1のオサエは俗手。

・白2と隅を守られて、あとが続かない。

・黒3のツケから5と眼を作ろうとしても、白はいいなりに受けていてよい。

※aとbが見合いとなっており、黒は一眼しかできない。

【2図】(失敗)

・黒1、3から5とオサえるのも白6と備えられる。

・黒7のハネには白8のトビが守りの形。

※これで隅は完全で、やはり黒いけない。

※白の弱点を鋭くとがめないと、黒一団は助からない。

【3図】(正解)

・黒1のツケが白△の「三目の真ん中」と呼ばれる急所。

・白は2とツグくらいのもので、黒3が利いている。

・白4には黒7まで白ツブレだ。

※なお、白4で5のサガリは黒aが利き、白4、黒bで連絡形。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、403頁)

第14章 シノぐ:【第16型】

【第16型】黒番

・生きるには白の弱点を見つけるのがコツ。

・その弱点を攻めて、利きをつくりだすのだ。

※原図は「発陽論」所載。

【1図】(正解)

・黒1、3の出切りが利きをつくりだす糸口である。

・白4のアテに黒5と二目にして捨てる筋。

・そこで黒7とハネ、白8のあとの次の一手が成否を分ける。

※白のダメヅマリに注目していただきたい。

【2図】(正解・続)

・前図に続いて、黒1のハネがすばらしい手筋。

・白2と取るよりない。

※白2でaの切りは、黒4のホウリ込みで白が取られる。

・黒3が利いてここに一眼。

・黒5が先手、11までぴったり生きる。

【3図】(失敗)

・前図黒1の手筋を発見できないと、黒は眼ができない。

・黒1のカケツギでは白2の急所を占められていけない。

※前図の黒1は、白の眼を奪うとともに、自らの眼形を確保した、まさに眼目の一手だった。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、411頁)

第15章 進出する:【第21型】

【第21型】黒番

・黒四子のシノギが問題である。

・生きる余地はなく、白の弱点を衝いて脱出を図るほかない。

【1図】(失敗)

・黒1のツケコシは白2と出られてうまくいかない。

・黒5の押しには白6と用心されて、攻め合いは黒負け。

※なお、黒3で4に切るのは、白3にツギ、8と13が見合い。

やはり黒がいけない。

【2図】(正解)

・黒1の切り違いが手筋である。

・白2のアテから4のカカエなら、黒5から7と出てよい。

・このあと、白a、黒b、白cならコウだが、このコウは黒に余裕がある。

なお、白2で5のヒキなら、黒dで連絡形。

【3図】(変化)

・黒1に白2のアテから4、6のヒキは最強手段だが、7のハネ出しが筋である。

・黒9、11から、13のツケで白破綻。

かなめ石が落ちる。

※結局、黒1の切りに白は抵抗できず、脱出成功である。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、439頁)

第16章 形を整える:【第1型】(446頁)

第16章 形を整える:【第1型】

第16章 形を整える:【第1型】黒番

・個々の石にこだわっていると全体を見失う。

攻められないように、形を整えるにはどう打てばいいか。

※原図は「活碁新評」所載。

【1図】(失敗)

・黒1とアテていくのでは、重いどころか白6と止められて全体が助からない。

※黒1で2とアテても白1とノビられ、上辺の二子が助からない。

根拠もなく、根なし草となって攻められる。

【2図】(失敗)

・黒1のカケは整形の手筋だが、白2のアテにすぐ黒3とアテてしまうのは失敗である。

・白4と取られて上辺の白は連絡してしまう上に、黒は根拠のない重い石になっている。

※整形にはほぼ遠い。

【3図】(正解)

・黒1とカケ、白2のアテに、黒3といったんはサガる。

・黒11まで二子を捨て石にしてシメツけるのがいい。

※黒の鉄板にくらべ、右方の白が薄くなった。

だから白2では手抜きか、3のアテがいい。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、446頁)

第16章 形を整える:【第11型】

第16章 形を整える:【第11型】黒番

・相手の弱点を徹底的に衝いて形を整える筋である。

・実戦に現われそうな形なので、この際しっかり手筋を覚え、実戦で使いこなしたいもの。

【1図】(失敗)

・黒1の点は中央の競り合いの急所である。

・しかし、白2のトビ一本で攻めをかわし、4の好点にまわられては黒おもしろくない。

※黒は1のコスミのまえに、上辺の白に利かす手を逃した。

【2図】(失敗)

・黒1のツケは悪くないが、3のブツカリで利かしたのが急所を逃して、はっきり悪手。

・白4にツガれてうまいサバキがない。

・黒5のトビは手筋ではあるけれど、いま一歩不満の残る形だろう。

【3図】(正解)

・黒1から3のツケ切りが手筋。

・白4に黒5から7とふたつのアテを利かすことができるのが手筋の効果である。

・黒9のあと、白aの切りには黒b、白c、黒dからサバく形。

※白は中央二子が薄い。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、457頁)

第16章 形を整える:【第17型】

第16章 形を整える:【第17型】黒番

・利き筋を利用する整形の筋である。

・相手に響かせ、どう応じられても攻めを食わない形づくりが最終目標だ。

【1図】(失敗)

・黒1とアテ、白2に黒3のカケツギでは、白4、黒5を利かして、白6くらいで、黒重い。

※急な攻めはないとしても、不安はいつまでも残る。

周囲の状況が変われば、白aなどと攻められるかもしれない。

【2図】(正解)

・黒1のツケが両にらみの手筋。

・aの切りに備えて白2のサガリなら、黒3のハネからぐんぐん押して、黒打ちやすい。

※これで伸び伸びとした手厚い形となり、黒は心配がなくなった。逆に白が窮屈な形。

【3図】(変化)黒13取る

・黒1に白2のノビなら黒3の切りが成立する。

・白は4、6から8の切りで抵抗するが、黒9のアテから13と、白二子を抜いて黒のサバキ大成功である。

※黒1と白に響かせながら整形するのがコツ。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、463頁)

第16章 形を整える:アテツギ【参考譜34】崔哲瀚vs山下敬吾

第16章 形を整える:アテツギ【参考譜34】崔哲瀚vs山下敬吾

【アテツギ】

・アテツギは石を最高に働かせる、石の歩みの基本形のひとつ。

・実戦のなかのアテツギの例を掲げておく。

【参考譜34】

第1回中環杯1回戦

白 山下敬吾

黒 崔哲瀚

・白1から3がアテツギの手筋である。

・黒は4のアテから6とツイで脱出を図るよりない。

・白7とコスミ出し、激しい競り合い。

【1図】(実戦)

・参考譜に続いての激しいねじり合い。

・黒1と押し、白は2と打って切断を防ぐ。

・黒13に白14と切られては、黒苦戦の様相である。

【2図】(実戦・続)黒7ツグ

・黒1にいったん白2とアテ、黒3が唯一のシノギだが、白4から6が気持ちのいいシボリで、白8と上辺の黒を取り込んでは勝負あった。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、467頁)

第16章 形を整える:【第30型】

第16章 形を整える:【第30型】黒番

・切り違いの場面での整形の筋。

・ほとんどの場合白を連絡させては甘い。重くして攻め、突き出すタイミングが肝要。

【1図】(失敗)

・黒1とアテるのは利かしで問題はないが、白2に黒3とツグのは俗手である。

・白4から6まで、白に苦もなく左右連絡させては甘いワカレといわざるを得ない。

※白を分断する工夫がほしい。

【2図】(正解)

・黒1と3のアテを利かして白を重くし、黒5と突き出すのがきびしい手筋である。

・白6なら黒7のツギで白を分断しては大成功。

※通常は黒5でaが「アテツギ」の手筋だが、黒5がよりきびしい。

【3図】(変化)

・前図の変化で、黒1と突き出したとき、白2の切りから4と、黒二子を取りにいく手もある。

・黒は5を利かして、7とシチョウに取ってこれも満足できる結果。

※いずれにしろ、安易に連絡させてはいけない。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、477頁)

第17章 サバく:【第1型】

第17章 サバく:【第1型】黒番

・利き筋を利用してサバく手筋である。

・どこが利いているかを見極めれば答えは自然と見つかるだろう。

【1図】(失敗)

・隅を生きようとすれば簡単に生きられる。

・黒1の切りから3とカカえれば生き。

・しかし、白4のヒキが先手。

・黒5を手抜きすると、白a、黒b、白c。

・白6となっては、外勢が厚くなっていけない。

【2図】(失敗)

・黒1の切りから白2に3、5とシメツけるのは有力な手筋。

・黒7とカケツぎ、ひとつのサバキではあろう。

※ただし、このあと機をみて白aから動き出しの味をみられるのが難点である。

【3図】(正解)

・黒1のツケがきびしい手筋である。

※黒2の切りがあるから、なにか守らないといけない。

・白2のツギなら、黒3とハネてサバキ成功。

※白2でaのハイなら黒bのブツカリが先手。

白cなら黒3。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、480頁)

第17章 サバく:【第5型】

第17章 サバく:【第5型】黒番

・軽いサバキの代表例ともいえる題材。

・周囲は白が強く、重い動きだけは避けないといけない。

※原図は「活碁新評」所載。

【1図】(失敗)

・黒1とアテ、白2と換わってしまうと、あとの動きが不自由。

※重い動きといわざるを得ない。死ぬことはないが、苦しいシノギとなる。

※白はaの封鎖、bの追い出しの攻めと、両様の攻めがある。

【2図】(正解)

・黒1のツケが著名な手筋である。

・白2のノビは黒の注文どおり。

・黒3のアテから9まで、絵に描いたような手筋が決まってしまう。

・白4ではせめて白aとアテ、黒4、白8のノビキリだろう。

【3図】(変化)

・黒1には白2と利き筋を消すのがいちばん紛れがない。

・黒3とハネてサバキ形だが、まだ白aと寄りつく筋もある。

※白2でbは、黒c、白2、黒d。

また白2でdは黒bで裂かれ形の悪形である。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、484頁)

第18章 手数を延ばす:【第1型】

第18章 手数を延ばす:【第1型】黒番

・黒四手、白五手の攻め合い。

・黒が勝つには自分の手数を延ばすほかないだろう。

【1図】(失敗)

・黒1とダメをつめるのは、白2のサガリが攻め合いに勝つ手筋。

※あとは順番につめあって白の一手勝ちである。

※単純なダメづめでは成功しない。

※手順中、白2で4のハネは、黒2、白aでコウ。

【2図】(失敗)

・黒1のハネはダメづめを急ぎすぎて失敗。

・白2が「2の一に手あり」の急所。

・黒3とコウに受けるよりなく、白の有利な一手ヨセコウである。

※なお、黒1でaは、やはり白2に打たれて、黒一手負け。

【3図】(正解)

・黒1の眼持ちが手数を延ばす手筋。

・白2にハネるほかなく、黒3の打ち欠きが好手で、「眼あり眼なし」の黒勝ち。

※眼持ちの優位性は、内ダメはすべて眼のない方の負担になるということである。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、504頁)

第18章 手数を延ばす:【第2型】

第18章 手数を延ばす:【第2型】黒番

・手数を延ばす手筋にはいくつかあるが、これもそのひとつである。

・白の弱点を利用して、手数を延ばす。

【1図】(正解)

・黒三手、白四手の攻め合い。

・黒1のハネを利かして、3とハネる。

・黒aの切りがあるので、白2とノビるほかない。

※「両バネ一手延び」の手筋。

・ともに手数は四手となり、白4なら黒5とつめて黒一手勝ち。

【2図】(変化)

・前図白4では、白1の打ち欠きから3のオサエががんばっている。

・黒4とつめるよりなく、白の取り番のコウ。

※なお、白1の打ち欠きで3は、黒1とツイで黒勝ち。

また白1で5も、黒4で黒勝ち。

【3図】(変化)

・前図白1で、本図白1のオサエは失敗である。

・黒2とアテられて、かえって自分のダメをつめている。

・白3には黒4とオサえられて、結局白7まで黒の取り番のコウになってしまう。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、505頁)

第19章 様子を聞く:【第2型】

第19章 様子を聞く:【第2型】黒番

・白の形には弱点が残っている。

しかし、きちんととがめるには手順が肝要。

・勝手読みで損な手を打ち、味消しになってはつまらない。

【1図】(失敗)

・黒1のツケは白2のハネ込みがシノギの筋。

・黒3、白4のあと、黒a、白b、黒cのオサエが先手となっても、たいした成果ではない。

※「利き筋は保留する」のが手筋の原則。これを念頭に考えてほしいもの。

【2図】(失敗)

・黒1のノビはもちろん利いているが、これを先に決めてしまうと成功しない。

・白2のあと、黒3に出ても白4と緩められて手なし。

※隅は単独で生きいているし、黒は打っただけ損である。

【3図】(正解)

・黒1と黙って出るのが様子見の手筋。

・白2と緩めれば黒3と切り。

※aとbが見合いで、黒の大戦果である。

※手順中、白2でaのオサエなら、そこで黒bとノビる手順。

2と3が見合いで白打つ手なし。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、529頁)

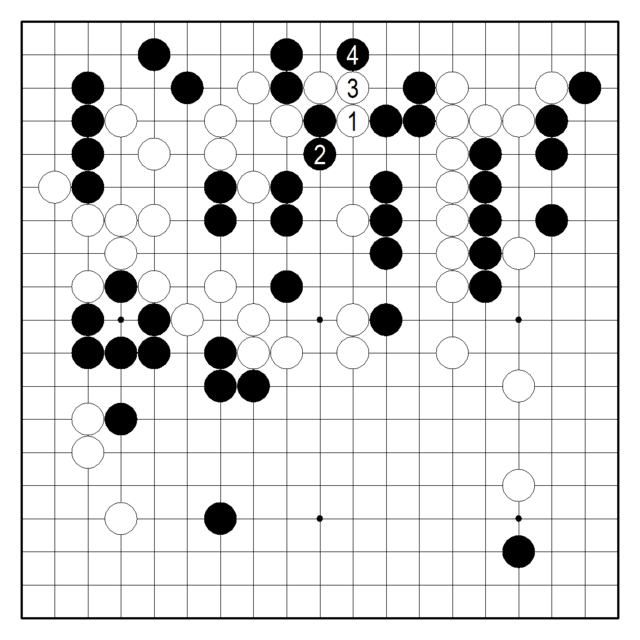

<h3>第19章 様子を聞く:切り込み【参考譜39】羽根直樹vs山下敬吾

第19章 様子を聞く:切り込み【参考譜39】羽根直樹vs山下敬吾

【切り込み】

・切り込みは様子見の手段として幅広く活用される手筋である。

・相手の応じ方によって、石の方向が変わってくる。

【参考譜39】

第54期王座戦本戦2回戦

白 山下敬吾

黒 羽根直樹

・右上に黒の堅陣が控えており白1、3が石の方向。

・白1で白a、黒2、白bと厚みを右辺に向けても意味がない。

・白5が様子見の手筋である。

【1図】(実戦)

・白1には黒2のアテが石の方向。

・白は3のオサエを利かして5とトンで一段落。

※互角のワカレだろう。

・黒6のヒラキはこれが限度である。

【2図】(変化)

・前図黒6で、黒1にヒラきたくなるが、白2に打ち込まれて対応が悩ましい。

・黒3は白12までハマリ。

※黒3で7は、白4でむずかしい戦い。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、535頁)

第20章 コウの攻防Ⅱ:【第1型】

第20章 コウの攻防Ⅱ:【第1型】黒番

・黒三子は取られているようにみえるが、手はあるもの。

・隅の攻め合いにおける常用のコウの手筋である。

【1図】(失敗)

・黒1の切りは正解の手筋。

・しかしそのあと、黒3とアテるのは誤り。

・白4のサガリが冷静で、眼あり眼なしとなって、黒攻め合い負け。

※なお、黒1で2の切りは失敗。白一子を後手で取ってもつまらない。

【2図】(正解)

・黒1の切りから3とマクるのが手筋。

・白4と取れば、黒5とアテてコウである。

※このコウは二段コウで、普通のコウと違って解決するまで三手かかる。

黒が不利なコウとはいえ、立派に手である。

【3図】(変化)

・黒3のマクリに白4とノビるのは失敗。

・黒5と弾かれて本コウ。

※前図の二段コウと違って、二手で解決できるので黒有利である。

このコウは出入り35目以上。一手の価値に大差が生じる。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、552頁)

第20章 コウの攻防Ⅱ:【第3型】

第20章 コウの攻防Ⅱ:【第3型】黒番

・黒三子のシノギがテーマ。

・黒はどう打ってもいけないようにみえるが、しぶといねばりの手段がある。

【1図】(失敗) 黒7ツグ

・黒1のツギは白2のツギ。

・黒3の切りよりないが、白4のアテから黒5なら白6とシボり、8のツギまで黒死。

※白4のアテに、黒5で6とノビてもやはり白8で封鎖は完璧、黒は眼ができない。

【2図】(正解)黒7ツグ

・黒1とコウの形に受けるのが好手。

・白はもちろんそのつどコウを取るのだが、白2と謝れば、黒3の切りから7とツイで眼ができる。

・白8のツギなら、黒9とハネて生きるのが働いている。

【3図】(変化)

・前図白8のツギでは、白1のカケツギが最強のがんばり。

・黒2のハネには、白3とホウリ込んでコウである。

※ただし、このコウは白も負ければ損が大きく、形勢、コウダテの具合など考慮を要する。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、554頁)

第20章 コウの攻防Ⅱ:【第4型】

第20章 コウの攻防Ⅱ:【第4型】黒番

・辺の黒四子はどう生きるかという問題。

・通常の手では生きるスペースが得られそうもない。

コウのがんばりが必要だ。

【1図】(失敗)

・黒1、3のハネカケツギは、眼形のできやすい形だが、白4とコスまれて生きる広さが不足している。

・黒5に白6のハネで黒死。

※黒1で4のコスミでも白aにハネられて、やはりスペース不足。

【2図】(正解)

・黒1、3の二段バネが非常手段。

※コウの形にして、フトコロを広げようとする手筋である。

・白4の切りならもちろん黒5のコウ。

※なお、白4でaのツギなら、黒bと広げてやはり白4、黒5のコウ。

【3図】(変化)

・黒1、3に白4とツイだとき、黒5で無条件生きをめざすのは、白6からせばめられて眼ができない。

・白8から10とオキ、12とツイで三目ナカ手の黒死だ。

あくまでコウでがんばるしかない。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、555頁)

第21章 生きる:【第1型】

第21章 生きる:【第1型】黒番

・隅の死活の基本形。

・黒が生きる手はひとつだけ。

・フトコロを広げるか、急所の一着か。

・ひとつずつ検証することが深い認識に達する道である。

【1図】(失敗)

・黒1のカケツギは白2のオキが好手。

・黒3には白4から6のホウリ込みがあり、コウ。

※なお、フトコロを広げる手は失敗に終わる。

たとえば黒4は白5のハネ、黒5は白3で、それぞれ無条件死。

【2図】(失敗)

・黒1のトビは筋っぽいが、白2のオキが好手。

・黒3には、白4から6の切りで眼ができない。

※白2では、4から黒5に6と切ってもよい。

※なお、黒1で2には、白4、黒a、白1、黒b、白cで黒死。

【3図】(正解)

・黒1のマガリが唯一の生きる急所。

・白2のオキには、黒3と受けて左右に一眼ずつ確保して紛れがない。

※このようにひとつずつ検討することが大事。

検討していくうちに正しい筋がみえてくる。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、576頁)

第21章 生きる:【第2型】

第21章 生きる:【第2型】黒番

・候補はいくつか考えられるが、やはりひとつずつ検討することが大切。

・まずはフトコロを広げる手から検討するのが手順だろう。

【1図】(失敗)

・フトコロを広げる黒1のサガリは白2のハネが急所。

・黒3には白4とハッて、黒は生きる広さが足りない。黒死。

※なお、白2で誤ってaとツケるのは、黒3、白b、黒cでコウになってしまうから要注意。

【2図】(失敗)

・黒1と広げるのは、白2のツケが急所。

・黒3には白4から6で五目ナカ手の黒死。

※なお、白4で6は黒4でセキになるから、4、6の手順が大切。

黒1で3と広げるのは、白1から4がある。

【3図】(正解)

・黒1と一歩後退して打つのがいい。

※意外な場所のようにみえるが、ここが急所である。

・白2には黒3と広げるのがよく、白4には黒5とツイでセキである。

※なお、黒1でaは、白3にハネられて黒死。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、577頁)

第21章 生きる:【第3型】

第21章 生きる:【第3型】黒番

・黒には弱点があるのでそれを補いながら眼形を確保する。

・原図は「碁経衆妙」所載。

【1図】(失敗)

・黒1は弱点を防ぐと同時に、フトコロを広げる手である。

・しかし、白2の急所に打たれて眼ができない。

※また、黒a、bのフトコロを広げる手は、白1に出られる弱点に対処できない。

【2図】(失敗)

・広げる手は失敗に終わったので、黒1の急所に打ってみる。

・しかしこれは、白2から4で眼ができない。

※なお、黒1でaは、白2、黒3、白bで黒死。

また、単に白bのツケでも黒死である。

【3図】(正解)

・黒1の眼持ちが急所。

※確実に一眼を確保し、あと一眼を見込んでいる。

・白2のハサミツケが有力な攻めだが、黒5から7でぴったり生き。

※なお、白2で4のハネは、黒2のマゲでやはり黒生き。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、578頁)

<h3>第21章 生きる:ツケヒキ【参考譜44】黄翊祖vs高尾紳路

第21章 生きる:ツケヒキ【参考譜44】黄翊祖vs高尾紳路

【ツケヒキ】

・ツケヒキは相手の石にツケる積極的な手段。

・相手に断点を残して働いた手法だが、ハネ出される反発もある。

【参考譜44】黄翊祖vs高尾紳路

第31期名人戦リーグ

白 高尾紳路

黒 黄翊祖

・黒1の封鎖に、白2、4のツケヒキが眼形を確保する手筋である。

・白aの利きがあり、ほとんど生き形。

また白bなどヨセの得も残る。

【1図】(実戦)

・参考譜に続いて、黒1は白模様を削減して大きい。

・白2の踏み込みが鋭い。

※黒は謝るわけにはいかず、一手ヨセコウになって白有望の形勢。

【2図】(変化)

・白1のツケに黒2とハネ出すと、白3とノビ出す手がある。

・黒4のツギには白5とつめる手があって、黒は打っただけ取られてしまう。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、604頁)

第22章 その他の手筋:【第1型】

第22章 その他の手筋:【第1型】黒番

・いま白△にノゾいてきたところ。

・断点をツグまえに一本打っておきたい様子見の手がある。

・常識ともいえる手筋である。

【1図】(失敗)

・黒1のツギはごく普通の手だが、やや利かされである。

・白2にツガれると、黒の重さばかりがめだつ。

※白2がきてからでは、黒aには白bと緩められて、なんのねらいも残っていない。

【2図】(正解)

・黒1と出るところ。

・白2に黒3とツグのが利かし返しともいうべき常用の手筋である。

・白4なら、黒aからbの切りがねらいとなる。

※なお、白4でcの守りなら、中央の力関係は弱くなる。

【3図】(参考)

・右辺には黒1のハネから3に切るねらいが残っている。

※白5にアテるのは白無理。

・白4からアテるほかなく、きびしい分断である。

※白2で3にツイで辛抱するなら無難だが、黒2のノビキリが大きい。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、610頁)

第22章 その他の手筋:【第2型】

第22章 その他の手筋:【第2型】黒番

・整形の手筋とも関連する手筋で、隅に先手で利かしたいところ。

・白が反発する手もなくはないが、それなら黒も厚くなる。

【1図】(失敗)

・黒1のサガリは俗筋。

・白2とオサえられると黒3が省けず、後手を引いてしまう。

※これならまだしも黒1でaにツギ、白bに守るくらいの相場だから、上辺にヒラいている方がだいぶまさる。

【2図】(正解)

・黒1のカケツギが先手をとる筋。

・黒2のハネを食ってはたまらないので、白2と生きるくらいの相場。

・それなら黒3とヒラいて、黒はこれ以上の形はないだろう。

※黒aも利いており、黒に不満はない。

【3図】(変化)

・上辺との関係で白4あたりのヒラキに先行したいときは、白2とアテて先手をとることも考えられる。

・しかしこの形は、黒5のカミ取りが先手。

・さらに黒aのほか、bからc、dも利いて手厚い。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、611頁)

第22章 その他の手筋:【第7型】

第22章 その他の手筋:【第7型】黒番

・目外し定石から変化した形。

・白が手順を間違えたので、黒はここで鋭い手段がある。

※節をつけ、弱点をつくりだす手筋である。

【1図】(失敗)

・黒1のノビはおだやかで無難な手だが、白2から4と備えられ、ちょっと物足りない。

※なお、黒1でaのオサエはよくない。

白4とヒカれて断点が残るし、白1と切る強硬手段もあり得る。

【2図】(正解)

・黒1のハネ込みが鋭い手筋。

・白は気合からも2と外からアテたくなるが、黒3のサガリに白4とツグよりない。

・黒は7まで白二子を取り込み、白は8の備えが省けない。

※黒は先手でもあり、黒よし。

【3図】(変化)

・黒1に白2とアテるのは、黒3とツガれたあとが悩ましい。

・白4のヒキは、黒5、7の様子見が好手で、黒11まで外勢が手厚い。

※このあと、黒aの打ち欠きから、白b、黒cのねらいが残っている。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、616頁)

第22章 その他の手筋:【第13型】

第22章 その他の手筋:【第13型】黒番

・隅の死活の基本形である。

・いま、白が白△にオイてヨセを図ってきたところ。

この常用の手筋にどう対処するか。

【1図】(失敗)

・黒1のブツカリは受けを誤った。

・白2のツギが好手。

・黒は3とブツカるよりなく、白4のホウリ込みから黒7まで、黒五子を取る手が残っては損が大きい。

※黒五子を取れば、隅の黒地より大きい。

【2図】(黒3失着)

・黒1とこちらのブツカリが正しいのだが、あとの応接を間違えると前図とまったく同じ結果になってしまう。

・白2に黒3のブツカリが失着。

・白4から6と打たれれば、7と生きるほかない。

【3図】(正解)

・黒1のブツカリから白2には、黒3のツギが被害を最小限にする受けである。

・白4には黒5とサガって、黒の先手ゼキになる。

※このように、黒五子の尻尾が大きいときは本図の受けがいい。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、622頁)

第22章 その他の手筋:【第16型】

第22章 その他の手筋:【第16型】黒番

・左右に利かすヨセの手筋である。

・どこから手をつけるかが問題。

コウは白不利としたもの。

※原図は「碁経精妙」所載。

【1図】(失敗)

・黒1、3とハネカケツギなら、白4の守りが大きい。

・黒5、7とツケフクれて、気持ちよさそうにみえるが、見た目ほど得をしていない。

※黒1でaのサガリは、白1に黒bは打てるが、左方は5まで打てない。

【2図】(正解)

・黒1のツケまで踏み込むのが手筋。

・白2の受けなら、黒3のサガリで利かす。

・白4の受けに、黒5から9まで先手で打ちまわした。

※なお、白8を手抜きすると、黒aのハサミツケが残る。

【3図】(変化)

・黒1のツケに白2とハネ出すのは、黒3、5のハネカケツギが左右に利いている。

・白6と左方を守れば黒7のノゾキから9がきびしい。

※白aからbとアテ込むような筋でコウにはなるが苦しい。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、625頁)

第22章 その他の手筋:【第19型】

第22章 その他の手筋:【第19型】黒番

・黒一子が白の包囲網を突破できるか。

ダメヅマリに注意が必要で、余計なダメをつめない。

※原図は「玄玄碁経」所載の作りもの。

【1図】(失敗)

・黒1が余計なダメづめで、白2と交換して、黒はダメヅマリ。

※この交換があとに影響する。

・黒3、5に、白はオサえられない。

※オサえると両アタリになり、簡単に脱出する。

不要なダメづめで、最後ウッテガエシ。

【2図】(正解)

・自分のダメがつまらないように、まず黒1と出る。

・白2で11とオサえるのは、黒aで簡単に突破されるから、白2と緩めるほかない。

・同様に、黒3、5から7と切る。

・白8がやむなく黒9から脱出できる。

【3図】(類型)

※原図と異なるこの形で出題されることもある。

・原理は同じで、自分のダメがつまらないところを、まず黒1、3と出るのがよい。

・白2、4と緩めさせてから、黒5、7の出切りで脱出できる。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、628頁)

手筋がわかる10の格言

【手筋がわかる10の格言】

格言 参照ページ

「六死八生、死活の基本」 332

「死はハネにあり」 351,355

「2の一に手あり」 274,343,560,591,594

「三目の真ん中は急所」 116,272,403

「アキ三角は愚形の見本」 20,120,124,426

「アタリアタリはヘボ碁の見本」 49,53,58, 421

「ケイマにツケコシ」 33,82,196,492

「サバキはツケから」 160, 434, 495

「三3,四5,五8,六12」 184,509,521

「眼あり眼なしは唐の攻め合い」 180,297,504,519

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、630頁~637頁)

格言「死はハネにあり」

格言「死はハネにあり」 351,355

・眼を奪って仕留めるには、ハネが有力で、頻繁に現われる手筋である。

【1図】

☆黒先白死の問題。

・ハネは相手の広さをせばめる手段。

・黒1とハネれば五目ナカ手で死んでいる。

※なお、黒aのハネは失敗、白bで生きられる。

【2図】

☆紛らわしい問題を採りあげよう。黒先でどうなるか。

・多くの方は、黒1の急所に目が向かうのではないか。

・白2の受けなら、たしかに黒3のハネで、白死となる。

※しかし、残念ながら、これは勝手読みである。

【3図】

・黒1と急所を攻めるのは、白2と広げる手が巧い。

・黒3から5と攻めても、白6まではセキ生き。

※死活では、急所を攻めるのと、広さ、つまりフトコロをせばめる手と二通りである。

この場合、急所攻めは失敗。

【4図】

・黒1のハネが正解。

・白2とオサえるほかない。

・さらに黒3のハネから5まで白死。

※まさに「死はハネにあり」の好例だろう。

※なお、黒3のハネから攻めるのは失敗。

・白a、黒1、白bとなって、ぴったり生きられる。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、631頁)

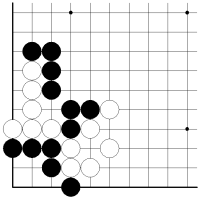

格言「アタリアタリはヘボ碁の見本」

「アタリアタリはヘボ碁の見本」 49,53,58, 421

・先手だからといって、むやみにアタリを打ってはいけないという、戒めの格言である。

しかし、必要なアタリは打たなければならず、要はその見極めが大切ということである。

【1図】

・上辺の黒六子がピンチに陥っている。

・いま黒1と出て、白2とオサえたところ。

※このあと、どうシノぐか。常用の手筋がある。

【2図】

・黒1、3のアテを決め、5と切るのがアタリ、アタリで打つ俗筋の見本。

・黒9まで無事生きたが、白の外勢を強化させて、黒がつらい。

【3図】

・単に切るのが手筋。

・白2のノビなら、黒3が先手となり、黒5のカカエで生きる。

・黒5ではシチョウがよければ、黒a、白bを利かすこともできる。

※いずれにしろ、白は外が薄く、2図とは大差のワカレ。

【4図】

・黒1の切りに、白は2と堅くツグのが本手だが、

・黒3のノビが好形。

※このあと、白aと一手入れれば厚いが、それなら黒先手で不満がない。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、634頁)

格言「三3,四5,五8,六12」

格言「三3,四5,五8,六12」184,509,521

・「さんさん、しご、ごはち、ろくじゅうに」と読んで、ナカ手の手数を表す。

・つまり三目ナカ手は3手、四目ナカ手は5手、五目ナカ手は8手、六目ナカ手は12手かかるという意味だ。

☆実際に五目ナカ手を例に、取りあげるまでの手数を計算してみよう。

【1図】

・まず黒1から3までの3手。

・ついで黒aには白bと取らないといけないから、この黒aは手数に入らない。

【2図】

・続いて、4、5までの5手。

・同じく黒aには白bの取り。

【3図】

・前図に続いて黒6から8まで。

※つまり五目ナカ手の石を取りあげるまでの手数は8手かかることがわかる。

☆それでは応用問題。

【4図】

・攻め合いは黒番でどちらが勝つか、手数を計算していただきたい。

※黒は五目ナカ手で白が一手入っているから、手数は7手。

一方白も手数は7手。

黒番だから黒の一手勝ちのはず。

(各自検討願いたい)

※このように並べなくても手数がわかると楽しいもの。

攻め合いに自信もついてくるだろう。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、636頁)

格言「眼あり眼なしは唐(から)の攻め合い 」

「眼あり眼なしは唐(から)の攻め合い」 180,297,504, 519

・攻め合いは眼のあるほうが有利。

・中国の昔の唐の国のように、果てしなく遠い、眼のないほうは届かないといった意味合いがある。

【1図】

・黒番。攻め合いはどうなるか。

【2図】

・黒1の眼持ちが正解。

格言どおり眼あり眼なしで、黒勝ちだ。

・aが内ダメで、黒の手数はaを含めて4手。

※つまり、内ダメは眼のないほうがつめなければならず、眼のあるほうに、有利に働くのである。

【3図】

・攻め合い模様が、双方の手数はどうなっているか。

・×印のところがすべて内ダメ。

・ここは結局眼がない白がつめなければならず、黒の手数は10手。

それに対して、白の手数は△印だけの5手。

なんと3手も手数が違うのだ。

【4図】

・前図より黒のダメがつまった。

・黒の手数は内ダメ4手プラス眼の1手で合計5手。

・白の手数も5手だから、早いもの勝ち。

※黒が手抜きすると、白につめられて、黒負け。

「眼あり眼なしも時によりけり」となる。

油断大敵だ。

(山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年、637頁)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます