≪囲碁の死活~『三段合格の死活 150題』より≫

(2025年6月15日投稿)

今回のブログも、引き続き、囲碁の死活について、次の問題集を参考にして考えてみたい。

〇桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]

・第十九期女流本因坊、禱陽子さんの話

『少女時代七、八歳でアマ三、四段の頃、父親から一日五十題のノルマを与えられ、玄玄碁経とか碁経衆妙を解いた。解けるたびに印をつけていると〇の数が増えていき、一題につき十個くらいになった』(アマ機関紙『詰碁世界』より)(129頁)

また、問題100は『玄玄碁経』から出題である。『玄玄碁経』は中国元時代の名手晏天章と厳徳甫によって1347年に大成された名著。

650年前の筋を探してほしい(217頁)。

そして、問題101は『官子譜』(かんずふ)を元にしている。

『官子譜』は、『玄玄碁経』と並ぶ中国古典の名著で、明の過百齢の作(1690年)。

それを清の陶式玉が編注を加えたもので、約1500題を収めてあり、手筋の源流ともいわれている(219頁)。

問題102は、『碁経衆妙』からである。『碁経衆妙』は、林家中興の祖といわれた十一世林元美の作で、古来より“詰碁の聖書”といわれている名著である(221頁)。

こうした詰碁の効用や古典の解説とともに死活の問題が出されているのが本書の特色の一つである。

【桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院はこちらから】

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・基礎体力をつけ、初段の壁を乗り越えた人の次の目標が、この三段合格コースである。

碁でいえば、中盤戦の難所に差し掛かっているところであるが、碁が楽しくてならない時期、実力がぐんぐんついていく時期でもある。

・この時期に最も大切なのが、スポーツと同じ日頃の訓練で、本物の筋肉をつけることである。

死活のトレーニングが筋肉強化に最もふさわしいといってよいかもしれない。

死活は定石成立の過程でも必須のものだし、接近戦では手筋と友達関係にあるようなものだから。

・本書では、その筋力強化に役立つよう、学んだ基本型に応用力がつくよう、実戦に出やすい問題を150題集めた。

読みの練習と、推理力もつくように、詰碁の有名型も選んである。

この150題を繰り返し解いていくうちに、大目標である五段、六段への本物の筋肉がついているものと確信する。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、3頁)

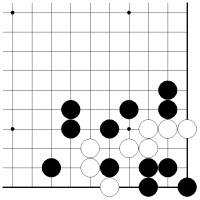

【問題1】(黒番)

≪棋譜≫(19頁の問題図)

・生きの基本原則は、

〇一に味方のスペースを広げる

〇二に眼形の急所を占める

⇒中手の姿がどうなるかを形の上から瞬間的に把握するできるようになればしめたもの。

・では、この問題の第一勘はどこで、どんな生きになるのか?

【正解1:3まででセキ】

≪棋譜≫(20頁の正解1図)

・黒1のコスミが瞬間に見えてほしい形の急所。

・白2なら黒3で見合いの場所でセキになる。

※セキ=生きである。

・ただし、このあと白4がきたら、黒5が絶対の受け。

※ここを白に許すと、たちまち三目中手になってしまう。

【正解2:同じくセキ】

≪棋譜≫(20頁の正解2図)

・黒1に白2の方なら、黒3が見合いの急所で、同じくセキ生き。

【失敗:五目中手で黒死】

≪棋譜≫(20頁の失敗図)

・黒1とスペースを広げるのは、白2の急所を占められ、ピッタリ五目中手。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、19頁~20頁)

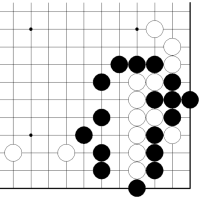

【問題13】(黒番)

≪棋譜≫(43頁の問題図)

☆死活の勉強では、基本的な形を繰り返しながめ、「この形は死に」「あの形なら生き」と体に覚えこませてしまうのが強くなる条件である。

急所を発見するカンや、手順よく読む力が自然と養われるからである。

さて、本題は外からいくか? 内からいくか?

【正解:大ザルで白死】

≪棋譜≫(44頁の正解図)

・黒1の大ザル(大猿)が2の一の急所にもあたり、白2に黒3とヒイて無条件の死。

【失敗1:小ザルではコウ】

≪棋譜≫(44頁の失敗1図)

・黒1の小ザル攻めは、白2のツケで抵抗される。

・黒3から5には、白6のコウ。

※5でaと取れば、白5、黒bのコウ。

【失敗2:オキでもコウ】

≪棋譜≫(44頁の失敗2図)

・黒1とここまで入るのは、白に4という巧みな返し技があり、前図と同じコウになってしまう。

※白4で5なら、黒4、白a、黒bで黒攻め合い勝ちであるが、それは黒の勝手読み。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、43頁~44頁)

【問題33】(黒番)

≪棋譜≫(83頁の問題図)

☆本題は隅でよく出る形。

昭和61年『NEW別冊囲碁クラブ』で、日中のプロ28人に「アマが上達する三条件」をたずねたことがあったそうだ。

時の小林光一棋聖・十段・天元の答えは次の順番。

①詰碁を解く

②実戦を多く打つ

③プロの棋譜を並べる

【正解:ハネサガリで黒生き】

≪棋譜≫(84頁の正解図)

・黒1、3と目いっぱいスペースを広げるのが正解。

・3に対して、白は4のオキが有力な筋であるが、素直に黒5のツギでよい。

・次、白a(14, 三)なら黒b(19, 一)とホウリコんで、オシツブシの生きが見えることだろう。

【失敗1:コウ】

≪棋譜≫(84頁の失敗1図)

・黒3のカケツギは、白4とアテられたとき、黒5とコウに受けるよりほかないので失敗。

※なお、黒3で5の方のカケツギは、白3のノゾキで黒即死。

【失敗2:カタツギはスペース不足】

≪棋譜≫(84頁の失敗2図)

・黒1、3は惜しくもスペース不足。

※白4でもa(19, 三)のハネでも、黒は死んでいる。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、83頁~84頁)

【問題34】(黒番)

≪棋譜≫(84頁の問題図)

☆こんな形を見た瞬間、隅のある規約がピンとくるようなら、上達した証拠。

「アマの上達法」の続き。

石田芳夫九段の回答。

①詰碁に挑戦する

②一局一時間以上の実戦

③やさしい定石完全マスター

あと、橋本宇太郎九段が「詰碁を解く」を①に掲げている。

【正解:2の一のオキから】

≪棋譜≫(86頁の正解図)

・中からいく。

・黒1のオキが必殺の手筋。

・白2のツギなら、黒は調子で3にオサえる手順。

・続いて白も4とサガるのが最強。

(途中白2で3とハイ、黒a(18, 五)、白2なら、黒b(19, 四)にハネ、白4になる)

【正解・続:隅のマガリ四目で白死】

≪棋譜≫(86頁の正解・続図)

・続いて、黒5から7までが一本道。

⇒これが「隅のマガリ四目」という形。このまま白死となる。

(外の黒が完全に生きているという条件付きだが)

【失敗:コウねばりがある】

≪棋譜≫(86頁の失敗図)

・単に黒1は白2のコウねばりが生じる。

(白2で3なら、黒2で死)

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、85頁~86頁)

【問題35】(黒番)

≪棋譜≫(87頁の問題図)

・すっきり殺したいのであるが。

あわてないことである。

・「アマの上達法」続き。

詰碁の勉強を推薦している棋士たちのコメント(段は当時)

・加藤正夫名人・王座「基本詰碁を数多く解くことです」

・藤沢秀行名誉棋聖「詰碁をどんどん解くのがいい」

【正解1】(ハネからツケで白死)

・黒1から3のツケが分かりやすい手順。

・白4に黒5までで、次白aと取っても黒bで欠け目。

【正解2】(隅のマガリ四目で白死)

・黒1のオキでも殺せる形。

・白2が絶対であるから、手順に黒3から7で前問と同形の「隅のマガリ四目」。

※同じ正解なら正解1がすっきりしている。

【失敗】(単ツケはコウ)

・いきなり黒1から打つと白2、4でコウにしてしまう。

※また、1で黒aの打ち欠きは白取ってくれず、白2のトビで白無条件の生きとなる。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、87頁~88頁)

【問題51】(黒番)

≪棋譜≫(119頁の問題図)

・黒三子をどうシノぐか。

攻め合いの手筋に習熟している人、つまり普段の勉強がものをいう場面である。

・結果は、初代名人碁所・算砂の辞世の歌がヒント。

『碁なりせば〇〇を打っても活くべきに死ぬる道には手もなかりけり』

【正解】(二段コウ)

・黒1のマガリから3の切り込みという手筋があった。

・白は4の一手。

・そこで、黒5からマクって7とアテれば、コウ。

※いっぺんには解決できない二段コウという形であるが。

【変化】(本コウ)

・白6とノビたりすれば、黒は7とはじく手筋で、これはたちまち本コウ。

※これは白大変だろう。

【失敗】(黒負け)

・黒1、3は無策で攻め合い黒一手負け。

※実戦でこの手しか読まず、問題図のまま諦めている人はもったいない話である。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、119頁~120頁)

【問題53】(黒番)

≪棋譜≫(123頁の問題図)

☆黒1のサガリに、右上の白が生きとみて上辺を白2と備えた場面。

ところが、実は右上の白は黒1の利きで手が抜けなかったのである。

白の欠点を衝いてほしい。

碁って不思議なゲームだな、と感じさせる形が待っている。

【正解:二子にして捨てる】

≪棋譜≫(124頁の正解図)

・まさか!を思わせる黒1の二子捨てから起動。

・白2の取りあとへ――

【正解・続:<鬼より怖いダメヅマリ>】

≪棋譜≫(124頁の正解・続図)

・黒3ともう一度ホウリコんで、白4の方に一眼作れば、黒5がトドメのホウリコミ。

※白はダメヅマリのためa(14, 一)に取ることができず、またb(17, 二)と取っても、

黒a(14, 一)でここには一眼もできない。

※なお、白4でb(17, 二)と取ったときには、黒a(14, 一)、白5、黒4で白死。

まさに<鬼より怖いダメヅマリ>である。

【失敗:白生き】

≪棋譜≫(124頁の失敗図)

・黒1は俗筋。

・急所を進呈しては白生き。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、123頁~124頁)

【問題54】(黒番)

≪棋譜≫(125頁の問題図)

☆一見して白の欠点=ダメヅマリを衝く形だな、と感じることが大切。

「鬼より怖いダメヅマリ」「ダメのつまりが身のつまり」などの格言が、自然と口をついてでるようなら解けたも同然。

【正解1:押す手なしで白死】

≪棋譜≫(126頁の正解1図)

・黒1のコスミで白2を誘い、まず左方をダメヅマリにする。

・そして、黒3のツケがポイント。

・白4とワタリを止めれば、何と黒5で右方もダメヅマリ!

【正解2:これも押す手なし】

≪棋譜≫(126頁の正解2図)

・白4の方をさえぎれば、黒5から7でいい。

※やはり、ダメヅマリで白は押すことができず、白死。

黒3のツケの威力である。

【失敗:黒3ツケはツケ違い】

≪棋譜≫(126頁の失敗図)

・黒3は惜しくも方向違い。

・白6までのコウになってしまう。

※また、黒3で5は白6でコウ。

追及不足といえる。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、125頁~126頁)

【問題56】(黒番)

≪棋譜≫(129頁の問題図)

・第十九期女流本因坊、禱陽子さんの話

『少女時代七、八歳でアマ三、四段の頃、父親から一日五十題のノルマを与えられ、玄玄碁経とか碁経衆妙を解いた。解けるたびに印をつけていると〇の数が増えていき、一題につき十個くらいになった』

(アマ機関紙『詰碁世界』より)

・本題「〇〇の真ん中」がヒント。

【正解】(「三目の真ん中」で黒生き)

・黒1がお馴染み格言「三目の真ん中」に当たる急所。

・これに対して白2のアテコミがダメヅマリの嫌味をつく手であるが、黒3のノビが冷静で黒無条件生きとなる。

※白aのツケにも黒bでビクともしない。

【失敗1】(コウ)

・黒1と広く生きようとすると白2のアテコミからコウにされる。

※黒3でaは白bのオキ筋で黒死。最悪である。

【失敗2】(コウ)

・黒1のコスミもここでは失敗。

・白2、4でコウ。

※3でaは白bで黒死。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、129頁~130頁)

【問題61】(黒番)

≪棋譜≫(139頁の問題図)

・実戦形。

この型は黒▲のサガリが利いていることを記憶しておかないといけない。

では、この後、黒はどう手段するか。

【参考・成立手順】

【正解】(腹ヅケから起動)

・外から攻める黒aやbでは手にならない。

・そこで、中からいく黒1の腹ヅケから3のコスミが覚えておきたい手順。

※コウの構えである。

・続いて、

【正解・続】(コウになる)

・白4に、すぐ黒5とホウリコんでコウにするのが正解。

【変化】(白の失敗図)

・正解図の白4で、1とアテて3と打つのは、黒▲にダメが詰まっている関係上、黒4で白が即アウト。

※黒▲のサガリの効果である。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、139頁~140頁)

【問題99】(黒番)

≪棋譜≫(215頁の問題図)

・白1とオサえて取ったつもりのところ。

・実はこれが大悪手で、黒に生きる手が生じた。五手まで示してほしい。

※覚えておくと実戦で応用の利く手筋である。

・『玄玄碁経』が元になっているのであるが、一度勉強した人はピンと来たことだろう。

そう、そのピンが大事である。

【正解】(オキで黒生き)

・黒1のオキが攻め合いの急所で、一挙に白のダメが詰まる仕掛けになっている。

・白2に黒3、5とハネツいで黒一手勝ち。

※白2で3なら黒2とワタっていていい。

【失敗1】(黒取られ)白8ツグ(1)

・黒1から3は隅の特殊性をうっかりした落手。

・白4から8の受けで黒はどちらからも押す手なし、「あっ」といっても遅かりし。

【失敗2】(オキ違い。白勝ち)

・黒1は白2まで、同じオキでも方向を誤まると白勝ち。

※慌てるべからず、である。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、215頁~216頁)

【問題100】(黒番)<5分で四段以上>

≪棋譜≫(217頁の問題図)

・今度は黒が正確に殺す番であるが、黒1(妙手!)、白2のあと中手の手順が難解。

・本題は前題の原図。

※『玄玄碁経』は中国元時代の名手晏天章と厳徳甫によって1347年に大成された名著。

650年前の筋を探してほしい。

【正解】(グズミから)

・まずは黒1のグズミが要点。

・白2のときに黒3からハネ、中手狙いに徹すればいい。

・白4に5と詰めていく。

(白4をaでも同じく黒5である)

【正解・続】(五目中手で白死)黒9(7の下)

・続いて白6に黒7と五子捨てがシナリオ、鮮やかな五目中手の死となる。

【正解2】(攻め合い黒勝ち)

・白が2と中手を拒否すれば、黒3が名手で黒勝ちとなる。

(うっかり取るとコウ)

※白2で3のコウ狙いなら黒2が恰好よく、白a、黒b以下五目中手になる。

研究してほしい。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、217頁~218頁)

【問題101】(黒番)<3分で三段>

≪棋譜≫(219頁の問題図)

・白が△にツキアタったところ。

・置碁でよくできそうな形をしているが、本題は『官子譜』(かんずふ)を元にしている。

・『玄玄碁経』と並ぶ中国古典の名著で、明の過百齢の作(1690年)。

それを清の陶式玉が編注を加えたもので、約1500題を収めてあり、手筋の源流ともいわれている。

【正解1】(腹ヅケで黒生き)

・黒1の腹ヅケが切りとワタリを同時に防ぐ名手筋。

・白2から4のとき、黒5とサガって白にaと切るヒマをあたえない。

・黒5のあと、白bなら黒aとつないで黒生き。

【正解2】(逆アテでも黒生き)

・白4からのアテなら、ここでも黒5のサガリが肝要。

・やはり、白aからの切りをピッタリ防いでいる。

【失敗】(黒死)

・つい、黒1とハネたくなるが、白2とオサえられ、a、bの傷を同時に防げなくなった。

黒死である。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、219頁~220頁)

【問題102】(黒番)<10分で三段以上>

≪棋譜≫(221頁の問題図)

・『碁経衆妙』にも採りあげられている本題は、小粒ながら着想の面白さで鳴らす有名品。

・『碁経衆妙』は、林家中興の祖といわれた十一世林元美の作で、古来より“詰碁の聖書”といわれている名著である。

・本題の意図が匂う人はヒラメキ、着想部門の優れた人といってよいだろう。

【正解】(ホウリコミ! コウが正解)

・なんと、黒1のホウリコミからいくのが正解。

・続いて白も2とへこむのが余儀なく、3までのコウとなる。

・手数はたった三手であるが、変化図を読みきった上での答えであるから正解者は棋力に大自信をもっていいだろう。

【変化】(白2は失敗)

・白2の取りはハマリ。

・黒3のツケが狙いで、白4なら5以下白が入れない状態に陥るから。

白死。

【失敗】(黒死)

・黒1では白8の余裕が生じている。

※この失敗図が正解への伏線だった。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、221頁~222頁)

【問題114】(黒番)<3分で二段>

≪棋譜≫(245頁の問題図)

・死活問題とは、いかにダメヅマリに導くか?

いかにダメヅマリを避けるかの手順を競うものといってよいだろう。

・有名型である。白を全滅させてほしい。

【正解1】(切りサガリから)

・黒1、3の切りサガリは第一勘で浮かぶ筋だろう。

・問題は白4の手に対してである。

・次、黒aでは白bのアテが先手で、半分生きてしまうから―

【正解1・続】(押す手なしで白死)

・黒は、5とホウリコむのが白のダメヅマリの欠陥をつく手筋となる。

・白6と取ったときに黒7!

※なお、黒5でaのツケは白6に粘る手があり、コウになる。

【正解2】(白死)

・白4のオサエなら、黒5のトビツケが手筋一発。

・白aに入れず全滅。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、245頁~246頁)

【問題133】(黒番)<5分で四段以上>

≪棋譜≫(283頁の問題図)

・白が△にオイたところ。

・一合マスはコウが相場なのであるが、どんな手順でコウにするか?

【参考図】

・黒1は俗筋で、黒死に到ることの証明。

【正解1】(2の一にツケてコウ)

・黒の応手は1のツケが最善。

・続いて、白が2のツキアタリから4とハネるのがひとつの手順であるが、このとき黒5も肝要で、白6に7とホウリコんでコウにするのが正解。

※なお、白は2と3の交換をせず、単に4とハネてもいい。

黒5、白6、黒7でコウ。

【正解2】(コウ)

・白2の方のツキアタリでも結果は黒7までのコウになる。

・白6が面白い。

【失敗】(五目中手で黒死)

・正解1の黒5で、本図1とオサえると大変。

・白4まで、五目中手で死に。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、283頁~284頁)

【問題149】(黒番)<5分で三段>

≪棋譜≫(315頁の問題図)

・詰碁の本を読むことの三大効用をあげれば、

①手筋や形に強くなる。

②妙手を楽しみ、詰めあがり図の満足感が味わえる。

③読みの勘を養い、読みを速くすることに役立つ。

・いずれもが脳の活性化につながっているが、本題などは、さしずめ②に該当しそうである。

【正解】(オキから)

・起手は誰でも分かる黒1のオキ。

・次に白2も当然の抵抗。

※これをaと広げても黒2へツガれては簡単に白死だから。

・このあと―

【正解・続】(押す手なしで白死)

・黒3からハウのが隅の特性を利用した巧妙な手段。

・白4ならさらに黒5とハッて白6とかわり、白をダメヅマリに追いこむ。

・7と切れば白押す手なし!

【変化】(同じく押せない)

・白6と元をツゲば黒7とワタって、やはり白は押す手なしの死となる。

※白への弱点攻撃が巧みであった。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、315頁~316頁)

【問題150】(黒番)<10分で三段以上>

≪棋譜≫(317頁の問題図)

・最終問は難問である。

・この黒がうまく生きたら胸をはってもよい。

三段以上の棋力になっていることは保証付きといってよいだろう。

【正解】(黒1のハネから)

・隅だけで二眼作りは無理。

・そこで黒▲の廃物利用をする黒1ハネに想到すればよい。

※感覚と読みの力がかなり備わった人が気づく手かもしれない。

・白2と抜けば、黒3ブツカリが1と関連した好手。

・白4が当然であるから―

【正解・続】(黒生き)

・黒は5と切ってシボる。

・白6ツギに黒7から9のアテが自慢で、11まで生きる。

※なお、前図白2でaのオサエは黒4、白3、黒bで黒生きである。

【失敗】(黒死)

・黒1、3では8までで黒死。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、317頁~318頁)

(2025年6月15日投稿)

【はじめに】

今回のブログも、引き続き、囲碁の死活について、次の問題集を参考にして考えてみたい。

〇桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]

・第十九期女流本因坊、禱陽子さんの話

『少女時代七、八歳でアマ三、四段の頃、父親から一日五十題のノルマを与えられ、玄玄碁経とか碁経衆妙を解いた。解けるたびに印をつけていると〇の数が増えていき、一題につき十個くらいになった』(アマ機関紙『詰碁世界』より)(129頁)

また、問題100は『玄玄碁経』から出題である。『玄玄碁経』は中国元時代の名手晏天章と厳徳甫によって1347年に大成された名著。

650年前の筋を探してほしい(217頁)。

そして、問題101は『官子譜』(かんずふ)を元にしている。

『官子譜』は、『玄玄碁経』と並ぶ中国古典の名著で、明の過百齢の作(1690年)。

それを清の陶式玉が編注を加えたもので、約1500題を収めてあり、手筋の源流ともいわれている(219頁)。

問題102は、『碁経衆妙』からである。『碁経衆妙』は、林家中興の祖といわれた十一世林元美の作で、古来より“詰碁の聖書”といわれている名著である(221頁)。

こうした詰碁の効用や古典の解説とともに死活の問題が出されているのが本書の特色の一つである。

【桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院はこちらから】

桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]

本書の目次は次のようになっている。

【目次】

はじめに

序章 手のある形ない形

三段合格の死活 150題

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・『三段合格の死活 150題』のはじめに

・問題1

・問題13

・問題33

・問題34

・問題35

・問題51

・問題53

・問題54

・問題56

・問題61

・問題99

・問題100

・問題101

・問題102

・問題114

・問題133

・問題149

・問題150

『三段合格の死活 150題』のはじめに

・基礎体力をつけ、初段の壁を乗り越えた人の次の目標が、この三段合格コースである。

碁でいえば、中盤戦の難所に差し掛かっているところであるが、碁が楽しくてならない時期、実力がぐんぐんついていく時期でもある。

・この時期に最も大切なのが、スポーツと同じ日頃の訓練で、本物の筋肉をつけることである。

死活のトレーニングが筋肉強化に最もふさわしいといってよいかもしれない。

死活は定石成立の過程でも必須のものだし、接近戦では手筋と友達関係にあるようなものだから。

・本書では、その筋力強化に役立つよう、学んだ基本型に応用力がつくよう、実戦に出やすい問題を150題集めた。

読みの練習と、推理力もつくように、詰碁の有名型も選んである。

この150題を繰り返し解いていくうちに、大目標である五段、六段への本物の筋肉がついているものと確信する。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、3頁)

【問題1】(黒番)

【問題1】(黒番)

≪棋譜≫(19頁の問題図)

・生きの基本原則は、

〇一に味方のスペースを広げる

〇二に眼形の急所を占める

⇒中手の姿がどうなるかを形の上から瞬間的に把握するできるようになればしめたもの。

・では、この問題の第一勘はどこで、どんな生きになるのか?

【正解1:3まででセキ】

≪棋譜≫(20頁の正解1図)

・黒1のコスミが瞬間に見えてほしい形の急所。

・白2なら黒3で見合いの場所でセキになる。

※セキ=生きである。

・ただし、このあと白4がきたら、黒5が絶対の受け。

※ここを白に許すと、たちまち三目中手になってしまう。

【正解2:同じくセキ】

≪棋譜≫(20頁の正解2図)

・黒1に白2の方なら、黒3が見合いの急所で、同じくセキ生き。

【失敗:五目中手で黒死】

≪棋譜≫(20頁の失敗図)

・黒1とスペースを広げるのは、白2の急所を占められ、ピッタリ五目中手。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、19頁~20頁)

【問題13】(黒番)

【問題13】(黒番)

≪棋譜≫(43頁の問題図)

☆死活の勉強では、基本的な形を繰り返しながめ、「この形は死に」「あの形なら生き」と体に覚えこませてしまうのが強くなる条件である。

急所を発見するカンや、手順よく読む力が自然と養われるからである。

さて、本題は外からいくか? 内からいくか?

【正解:大ザルで白死】

≪棋譜≫(44頁の正解図)

・黒1の大ザル(大猿)が2の一の急所にもあたり、白2に黒3とヒイて無条件の死。

【失敗1:小ザルではコウ】

≪棋譜≫(44頁の失敗1図)

・黒1の小ザル攻めは、白2のツケで抵抗される。

・黒3から5には、白6のコウ。

※5でaと取れば、白5、黒bのコウ。

【失敗2:オキでもコウ】

≪棋譜≫(44頁の失敗2図)

・黒1とここまで入るのは、白に4という巧みな返し技があり、前図と同じコウになってしまう。

※白4で5なら、黒4、白a、黒bで黒攻め合い勝ちであるが、それは黒の勝手読み。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、43頁~44頁)

【問題33】(黒番)

【問題33】(黒番)

≪棋譜≫(83頁の問題図)

☆本題は隅でよく出る形。

昭和61年『NEW別冊囲碁クラブ』で、日中のプロ28人に「アマが上達する三条件」をたずねたことがあったそうだ。

時の小林光一棋聖・十段・天元の答えは次の順番。

①詰碁を解く

②実戦を多く打つ

③プロの棋譜を並べる

【正解:ハネサガリで黒生き】

≪棋譜≫(84頁の正解図)

・黒1、3と目いっぱいスペースを広げるのが正解。

・3に対して、白は4のオキが有力な筋であるが、素直に黒5のツギでよい。

・次、白a(14, 三)なら黒b(19, 一)とホウリコんで、オシツブシの生きが見えることだろう。

【失敗1:コウ】

≪棋譜≫(84頁の失敗1図)

・黒3のカケツギは、白4とアテられたとき、黒5とコウに受けるよりほかないので失敗。

※なお、黒3で5の方のカケツギは、白3のノゾキで黒即死。

【失敗2:カタツギはスペース不足】

≪棋譜≫(84頁の失敗2図)

・黒1、3は惜しくもスペース不足。

※白4でもa(19, 三)のハネでも、黒は死んでいる。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、83頁~84頁)

【問題34】(黒番)

【問題34】(黒番)

≪棋譜≫(84頁の問題図)

☆こんな形を見た瞬間、隅のある規約がピンとくるようなら、上達した証拠。

「アマの上達法」の続き。

石田芳夫九段の回答。

①詰碁に挑戦する

②一局一時間以上の実戦

③やさしい定石完全マスター

あと、橋本宇太郎九段が「詰碁を解く」を①に掲げている。

【正解:2の一のオキから】

≪棋譜≫(86頁の正解図)

・中からいく。

・黒1のオキが必殺の手筋。

・白2のツギなら、黒は調子で3にオサえる手順。

・続いて白も4とサガるのが最強。

(途中白2で3とハイ、黒a(18, 五)、白2なら、黒b(19, 四)にハネ、白4になる)

【正解・続:隅のマガリ四目で白死】

≪棋譜≫(86頁の正解・続図)

・続いて、黒5から7までが一本道。

⇒これが「隅のマガリ四目」という形。このまま白死となる。

(外の黒が完全に生きているという条件付きだが)

【失敗:コウねばりがある】

≪棋譜≫(86頁の失敗図)

・単に黒1は白2のコウねばりが生じる。

(白2で3なら、黒2で死)

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、85頁~86頁)

【問題35】(黒番)

【問題35】(黒番)

≪棋譜≫(87頁の問題図)

・すっきり殺したいのであるが。

あわてないことである。

・「アマの上達法」続き。

詰碁の勉強を推薦している棋士たちのコメント(段は当時)

・加藤正夫名人・王座「基本詰碁を数多く解くことです」

・藤沢秀行名誉棋聖「詰碁をどんどん解くのがいい」

【正解1】(ハネからツケで白死)

・黒1から3のツケが分かりやすい手順。

・白4に黒5までで、次白aと取っても黒bで欠け目。

【正解2】(隅のマガリ四目で白死)

・黒1のオキでも殺せる形。

・白2が絶対であるから、手順に黒3から7で前問と同形の「隅のマガリ四目」。

※同じ正解なら正解1がすっきりしている。

【失敗】(単ツケはコウ)

・いきなり黒1から打つと白2、4でコウにしてしまう。

※また、1で黒aの打ち欠きは白取ってくれず、白2のトビで白無条件の生きとなる。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、87頁~88頁)

【問題51】(黒番)

【問題51】(黒番)

≪棋譜≫(119頁の問題図)

・黒三子をどうシノぐか。

攻め合いの手筋に習熟している人、つまり普段の勉強がものをいう場面である。

・結果は、初代名人碁所・算砂の辞世の歌がヒント。

『碁なりせば〇〇を打っても活くべきに死ぬる道には手もなかりけり』

【正解】(二段コウ)

・黒1のマガリから3の切り込みという手筋があった。

・白は4の一手。

・そこで、黒5からマクって7とアテれば、コウ。

※いっぺんには解決できない二段コウという形であるが。

【変化】(本コウ)

・白6とノビたりすれば、黒は7とはじく手筋で、これはたちまち本コウ。

※これは白大変だろう。

【失敗】(黒負け)

・黒1、3は無策で攻め合い黒一手負け。

※実戦でこの手しか読まず、問題図のまま諦めている人はもったいない話である。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、119頁~120頁)

【問題53】(黒番) ダメヅマリに関連した問題

【問題53】(黒番)

≪棋譜≫(123頁の問題図)

☆黒1のサガリに、右上の白が生きとみて上辺を白2と備えた場面。

ところが、実は右上の白は黒1の利きで手が抜けなかったのである。

白の欠点を衝いてほしい。

碁って不思議なゲームだな、と感じさせる形が待っている。

【正解:二子にして捨てる】

≪棋譜≫(124頁の正解図)

・まさか!を思わせる黒1の二子捨てから起動。

・白2の取りあとへ――

【正解・続:<鬼より怖いダメヅマリ>】

≪棋譜≫(124頁の正解・続図)

・黒3ともう一度ホウリコんで、白4の方に一眼作れば、黒5がトドメのホウリコミ。

※白はダメヅマリのためa(14, 一)に取ることができず、またb(17, 二)と取っても、

黒a(14, 一)でここには一眼もできない。

※なお、白4でb(17, 二)と取ったときには、黒a(14, 一)、白5、黒4で白死。

まさに<鬼より怖いダメヅマリ>である。

【失敗:白生き】

≪棋譜≫(124頁の失敗図)

・黒1は俗筋。

・急所を進呈しては白生き。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、123頁~124頁)

【問題54】(黒番)

【問題54】(黒番)

≪棋譜≫(125頁の問題図)

☆一見して白の欠点=ダメヅマリを衝く形だな、と感じることが大切。

「鬼より怖いダメヅマリ」「ダメのつまりが身のつまり」などの格言が、自然と口をついてでるようなら解けたも同然。

【正解1:押す手なしで白死】

≪棋譜≫(126頁の正解1図)

・黒1のコスミで白2を誘い、まず左方をダメヅマリにする。

・そして、黒3のツケがポイント。

・白4とワタリを止めれば、何と黒5で右方もダメヅマリ!

【正解2:これも押す手なし】

≪棋譜≫(126頁の正解2図)

・白4の方をさえぎれば、黒5から7でいい。

※やはり、ダメヅマリで白は押すことができず、白死。

黒3のツケの威力である。

【失敗:黒3ツケはツケ違い】

≪棋譜≫(126頁の失敗図)

・黒3は惜しくも方向違い。

・白6までのコウになってしまう。

※また、黒3で5は白6でコウ。

追及不足といえる。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、125頁~126頁)

【問題56】(黒番)

【問題56】(黒番)

≪棋譜≫(129頁の問題図)

・第十九期女流本因坊、禱陽子さんの話

『少女時代七、八歳でアマ三、四段の頃、父親から一日五十題のノルマを与えられ、玄玄碁経とか碁経衆妙を解いた。解けるたびに印をつけていると〇の数が増えていき、一題につき十個くらいになった』

(アマ機関紙『詰碁世界』より)

・本題「〇〇の真ん中」がヒント。

【正解】(「三目の真ん中」で黒生き)

・黒1がお馴染み格言「三目の真ん中」に当たる急所。

・これに対して白2のアテコミがダメヅマリの嫌味をつく手であるが、黒3のノビが冷静で黒無条件生きとなる。

※白aのツケにも黒bでビクともしない。

【失敗1】(コウ)

・黒1と広く生きようとすると白2のアテコミからコウにされる。

※黒3でaは白bのオキ筋で黒死。最悪である。

【失敗2】(コウ)

・黒1のコスミもここでは失敗。

・白2、4でコウ。

※3でaは白bで黒死。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、129頁~130頁)

【問題61】(黒番)

【問題61】(黒番)

≪棋譜≫(139頁の問題図)

・実戦形。

この型は黒▲のサガリが利いていることを記憶しておかないといけない。

では、この後、黒はどう手段するか。

【参考・成立手順】

【正解】(腹ヅケから起動)

・外から攻める黒aやbでは手にならない。

・そこで、中からいく黒1の腹ヅケから3のコスミが覚えておきたい手順。

※コウの構えである。

・続いて、

【正解・続】(コウになる)

・白4に、すぐ黒5とホウリコんでコウにするのが正解。

【変化】(白の失敗図)

・正解図の白4で、1とアテて3と打つのは、黒▲にダメが詰まっている関係上、黒4で白が即アウト。

※黒▲のサガリの効果である。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、139頁~140頁)

【問題99】(黒番)

【問題99】(黒番)

≪棋譜≫(215頁の問題図)

・白1とオサえて取ったつもりのところ。

・実はこれが大悪手で、黒に生きる手が生じた。五手まで示してほしい。

※覚えておくと実戦で応用の利く手筋である。

・『玄玄碁経』が元になっているのであるが、一度勉強した人はピンと来たことだろう。

そう、そのピンが大事である。

【正解】(オキで黒生き)

・黒1のオキが攻め合いの急所で、一挙に白のダメが詰まる仕掛けになっている。

・白2に黒3、5とハネツいで黒一手勝ち。

※白2で3なら黒2とワタっていていい。

【失敗1】(黒取られ)白8ツグ(1)

・黒1から3は隅の特殊性をうっかりした落手。

・白4から8の受けで黒はどちらからも押す手なし、「あっ」といっても遅かりし。

【失敗2】(オキ違い。白勝ち)

・黒1は白2まで、同じオキでも方向を誤まると白勝ち。

※慌てるべからず、である。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、215頁~216頁)

【問題100】(黒番)

【問題100】(黒番)<5分で四段以上>

≪棋譜≫(217頁の問題図)

・今度は黒が正確に殺す番であるが、黒1(妙手!)、白2のあと中手の手順が難解。

・本題は前題の原図。

※『玄玄碁経』は中国元時代の名手晏天章と厳徳甫によって1347年に大成された名著。

650年前の筋を探してほしい。

【正解】(グズミから)

・まずは黒1のグズミが要点。

・白2のときに黒3からハネ、中手狙いに徹すればいい。

・白4に5と詰めていく。

(白4をaでも同じく黒5である)

【正解・続】(五目中手で白死)黒9(7の下)

・続いて白6に黒7と五子捨てがシナリオ、鮮やかな五目中手の死となる。

【正解2】(攻め合い黒勝ち)

・白が2と中手を拒否すれば、黒3が名手で黒勝ちとなる。

(うっかり取るとコウ)

※白2で3のコウ狙いなら黒2が恰好よく、白a、黒b以下五目中手になる。

研究してほしい。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、217頁~218頁)

【問題101】(黒番)

【問題101】(黒番)<3分で三段>

≪棋譜≫(219頁の問題図)

・白が△にツキアタったところ。

・置碁でよくできそうな形をしているが、本題は『官子譜』(かんずふ)を元にしている。

・『玄玄碁経』と並ぶ中国古典の名著で、明の過百齢の作(1690年)。

それを清の陶式玉が編注を加えたもので、約1500題を収めてあり、手筋の源流ともいわれている。

【正解1】(腹ヅケで黒生き)

・黒1の腹ヅケが切りとワタリを同時に防ぐ名手筋。

・白2から4のとき、黒5とサガって白にaと切るヒマをあたえない。

・黒5のあと、白bなら黒aとつないで黒生き。

【正解2】(逆アテでも黒生き)

・白4からのアテなら、ここでも黒5のサガリが肝要。

・やはり、白aからの切りをピッタリ防いでいる。

【失敗】(黒死)

・つい、黒1とハネたくなるが、白2とオサえられ、a、bの傷を同時に防げなくなった。

黒死である。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、219頁~220頁)

【問題102】(黒番)

【問題102】(黒番)<10分で三段以上>

≪棋譜≫(221頁の問題図)

・『碁経衆妙』にも採りあげられている本題は、小粒ながら着想の面白さで鳴らす有名品。

・『碁経衆妙』は、林家中興の祖といわれた十一世林元美の作で、古来より“詰碁の聖書”といわれている名著である。

・本題の意図が匂う人はヒラメキ、着想部門の優れた人といってよいだろう。

【正解】(ホウリコミ! コウが正解)

・なんと、黒1のホウリコミからいくのが正解。

・続いて白も2とへこむのが余儀なく、3までのコウとなる。

・手数はたった三手であるが、変化図を読みきった上での答えであるから正解者は棋力に大自信をもっていいだろう。

【変化】(白2は失敗)

・白2の取りはハマリ。

・黒3のツケが狙いで、白4なら5以下白が入れない状態に陥るから。

白死。

【失敗】(黒死)

・黒1では白8の余裕が生じている。

※この失敗図が正解への伏線だった。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、221頁~222頁)

【問題114】(黒番)

【問題114】(黒番)<3分で二段>

≪棋譜≫(245頁の問題図)

・死活問題とは、いかにダメヅマリに導くか?

いかにダメヅマリを避けるかの手順を競うものといってよいだろう。

・有名型である。白を全滅させてほしい。

【正解1】(切りサガリから)

・黒1、3の切りサガリは第一勘で浮かぶ筋だろう。

・問題は白4の手に対してである。

・次、黒aでは白bのアテが先手で、半分生きてしまうから―

【正解1・続】(押す手なしで白死)

・黒は、5とホウリコむのが白のダメヅマリの欠陥をつく手筋となる。

・白6と取ったときに黒7!

※なお、黒5でaのツケは白6に粘る手があり、コウになる。

【正解2】(白死)

・白4のオサエなら、黒5のトビツケが手筋一発。

・白aに入れず全滅。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、245頁~246頁)

【問題133】(黒番)

【問題133】(黒番)<5分で四段以上>

≪棋譜≫(283頁の問題図)

・白が△にオイたところ。

・一合マスはコウが相場なのであるが、どんな手順でコウにするか?

【参考図】

・黒1は俗筋で、黒死に到ることの証明。

【正解1】(2の一にツケてコウ)

・黒の応手は1のツケが最善。

・続いて、白が2のツキアタリから4とハネるのがひとつの手順であるが、このとき黒5も肝要で、白6に7とホウリコんでコウにするのが正解。

※なお、白は2と3の交換をせず、単に4とハネてもいい。

黒5、白6、黒7でコウ。

【正解2】(コウ)

・白2の方のツキアタリでも結果は黒7までのコウになる。

・白6が面白い。

【失敗】(五目中手で黒死)

・正解1の黒5で、本図1とオサえると大変。

・白4まで、五目中手で死に。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、283頁~284頁)

【問題149】(黒番)

【問題149】(黒番)<5分で三段>

≪棋譜≫(315頁の問題図)

・詰碁の本を読むことの三大効用をあげれば、

①手筋や形に強くなる。

②妙手を楽しみ、詰めあがり図の満足感が味わえる。

③読みの勘を養い、読みを速くすることに役立つ。

・いずれもが脳の活性化につながっているが、本題などは、さしずめ②に該当しそうである。

【正解】(オキから)

・起手は誰でも分かる黒1のオキ。

・次に白2も当然の抵抗。

※これをaと広げても黒2へツガれては簡単に白死だから。

・このあと―

【正解・続】(押す手なしで白死)

・黒3からハウのが隅の特性を利用した巧妙な手段。

・白4ならさらに黒5とハッて白6とかわり、白をダメヅマリに追いこむ。

・7と切れば白押す手なし!

【変化】(同じく押せない)

・白6と元をツゲば黒7とワタって、やはり白は押す手なしの死となる。

※白への弱点攻撃が巧みであった。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、315頁~316頁)

【問題150】(黒番)

【問題150】(黒番)<10分で三段以上>

≪棋譜≫(317頁の問題図)

・最終問は難問である。

・この黒がうまく生きたら胸をはってもよい。

三段以上の棋力になっていることは保証付きといってよいだろう。

【正解】(黒1のハネから)

・隅だけで二眼作りは無理。

・そこで黒▲の廃物利用をする黒1ハネに想到すればよい。

※感覚と読みの力がかなり備わった人が気づく手かもしれない。

・白2と抜けば、黒3ブツカリが1と関連した好手。

・白4が当然であるから―

【正解・続】(黒生き)

・黒は5と切ってシボる。

・白6ツギに黒7から9のアテが自慢で、11まで生きる。

※なお、前図白2でaのオサエは黒4、白3、黒bで黒生きである。

【失敗】(黒死)

・黒1、3では8までで黒死。

(桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]、317頁~318頁)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます