衝撃的なgooブログ終了のニュースから1週間とちょっと経ちました。実は、久々に体調を崩してしまいまして、しばらくダウンしてました。。

最近ホントいろいろとマズいです。とは言っても11月までは勿論こちらでいままで通り更新を続けていきますし、応援してくれる方の生の声も聞きましたので頑張りたいと思います!

一応、移転先は決まってまして、これから少しずつ準備をします。

いまでもかなりショボいアマのブログではありますが、移転後は更にショボくなる可能性が高いです。まだどうなるか分かりませんが、無料のサイトなので恐らくはそうなるかも知れませんので(まずは見た目が地味であるとか)先にこの点だけお伝えしておきます。

とにかくgooブログには長年お世話になりましたね。世の中のブログサイト自体が少しずつ淘汰されていってる過程なのかも知れないですけど、この利用してたサイトが気に入っていただけに惜しまれます。。

それだけ私の中ではアフィリエイトや細かいパーツ、(今回、製本機能も復活するとか?!)などがあって評価が高かったブログサイトな訳なんですよね。

PCでの利用には問題はなく、スマホアプリの不具合が目についてだいぶ苦しみましたが、昔は無かったショートブログ的な機能やアピール機能などなど、ここ最近はそういった新しい機能を積極的に利用して楽しんでます♫

そういえば、ハッシュタグの活用で「#gooブログ」を入れようとしたら、ダメ。入りませんでした。ダメな理由は考えてもわからないので、あきらめます(笑)。

いまはスマホでしか記事の更新をしてませんが、記事の移行時はやはりPCを使う事になるでしょうね。

あと、7ヶ月ほどですが、長年の恩返しも兼ねて更新マラソン行ってみましょう!

合言葉は、

「キック&ラン パフォーマンス!」。

では、素敵なゴールデン・ウィークを!

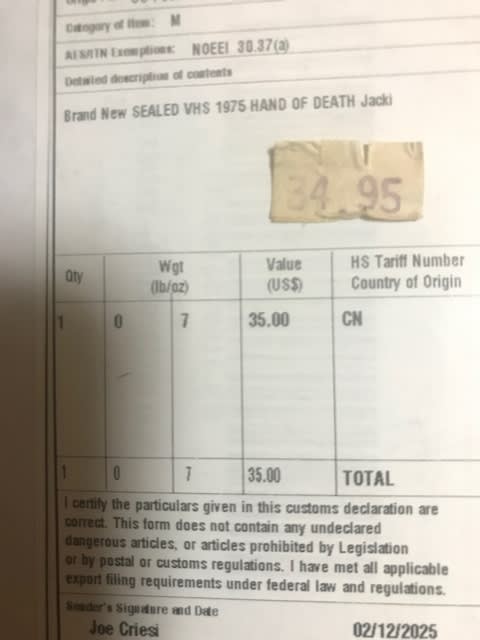

from US

from US

こんにちは。醒龍です。

昨日書きました記事もなかなか好調で、ホント良かったですねー!

日本人でありながら、これまでの功績は偉大過ぎますよね。

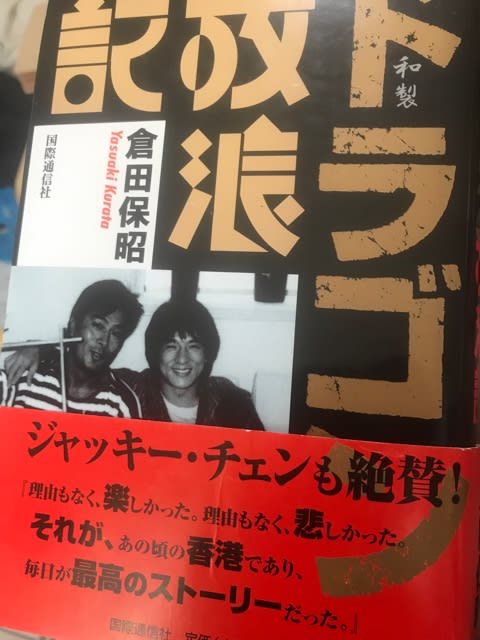

倉田先生の「和製ドラゴン放浪記」。いまでも大切にしてますが、当時の貴重な写真を時折散りばながら、先生の記憶はこれを読めばいつでも分かりますね。

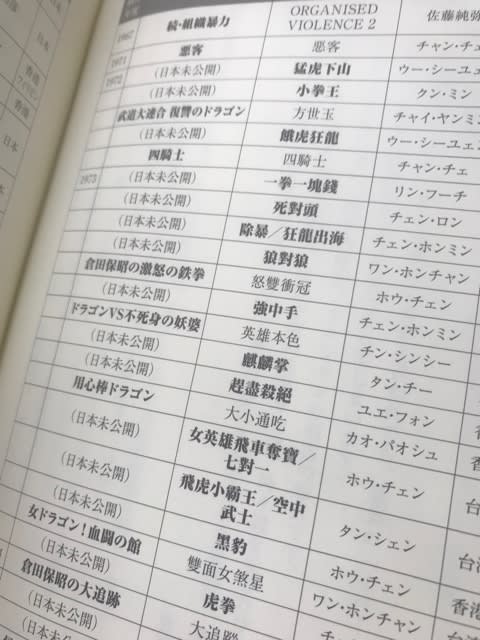

そういえば、巻末のフィルモですけど香港、台湾作品が2ページ50本でありました!(これは、良かった♫)

2024年、20数年振りに復刻された新刊本「帰って来たドラゴン」では、日本映画含む6ページ122本にパワーアップしていました^^

追加や訂正もありで、これは面白いですね〜!(倉田先生、最新のフィルモがこの本に!)

実はカラー写真のページも差し替えられていて新しい別の写真が載ったりしてます!!

倉田先生、昔はよくテレビにも出演したりしてましたけど、私はあの独特な先生のトークが大好きなんですよね。(映像あるかなぁ?)

いい機会なので、いつもスマホでしか見てなかった先生とのツーショット写真をプリントアウトしようかなとは思っています。

いつまでも続けられるだけ映画を撮り続けていただいて、出演本数が増え続けていく事を今後も期待しております。

こんにちは、醒龍です。

みなさんの好きな作品は例えばどの作品になりますでしょうか。功夫片?武侠片? 1本に絞るのは難しいかも知れませんが、ちょっとだけ考えてみてください。

私はやっぱり『少林寺への道』ですね。なかには気功をテーマにした『ドラゴン太極拳』を選択する人もいらっしゃることでしょうね。あれもなかなか楽しい映画ですので、その選択もありですね。

もちろんこれらの作品には武術スター、カーター・ワンの存在が大きいですよね。先生はその時期その時期で使う俳優さんを変えていきましたが、60年代から武侠片を撮っていましたので、最初の頃は田鵬(テン・ポン)を起用していました。

それでは、今回は郭南宏先生の作品群を見ていく楽しみ方の一例を伝授させていただきたいと思います。

単純にDVDを順番に1本ずつ揃えていくというのはいかがでしょうか。

「少林寺への道」シリーズを何度も見ているという方は、どれでもよいのでどれか1本をもう一度見直しをおすすめします。(実は私も最近はこのシリーズから遠ざかっていました。)

1本見ればまた次の作品に入りやすくなるので一気にパート4までを見てしまってもそれはそれでOKと思います(笑)。

ところで、郭南宏先生ことジョセフ・クオの映画って台湾映画なのか香港映画なのかどっちか気になったことはありませんか。

考えると意外にむずかしい(?)この問題に私、醒龍が的確に回答させていただきたいと思います。

会社から判断すると思った方、そうなんです。これも当然なのですが、現地法人とかあるともうどちらが本当か分かりませんよね。

映画の成績を計る指標として日本で公開された映画ですと、よく雑誌なんかに掲載されている興収ランキングがあったかと思います。もっと細かいものだと日刊興業の速報がありますね。そこまで細かいデータではないですが、あちらでは票房という映画の興行成績を年度別に数値で表したものがあると思います。この資料から判断するのが一番早いですね。

さて、「少林寺への道」は香港映画なのか、台湾映画なのか。

では、その票房を見てみましょう。

「少林寺への道」の原題は『少林寺十八銅人』です。76年度の資料はあちこちに点在しますが、例えばこちらにデータがアップされています。香港電影票房 1976 [外語電影] ⇒ リンク先

答えはどっちと思いましたか?

このfacebookの資料を見ると、『少林寺十八銅人』は外国映画のランキングで第6位にランクされていました。当時の広告も見ることが可能な様ですね。ここでいう『少林寺十八銅人』は再編集前のオリジナル75年版のことです。

外国語部門に記録が計上されていることで、要するに香港の外、つまり台湾の映画の扱いとなっているのですね。

・・という訳で正解は台湾映画でした。(これは簡単に判別するための一例です。)他に何かよい手段がある、こんな方法もあるよ・・等々、何かご存知でしたらメールで結構ですので是非教えてください。

注意しなければならないのは、これで作品のすべてが台湾映画と決まった訳ではないという事です。それぞれどこに位置しているのかを確認してはじめて分かる情報です。なので少々面倒ではありますが、どちらなのか気になる作品があれば自分で確認しなければなりません。

そういえば、今から10年前、MATVの国内チャンネルで一挙放送されたことがありましたね。あの時は信じられない程、多くのタイトルを放送してました。ただ、テレビでの放送だと限定されてしまうので、やはり望むのはいつでも見ることが出来る映像ソフトです。どんなタイトルでも今の風潮は世界のファンがリマスタリング化を望んでいますよね。

当時はまだHDマスターなんて言葉もなかったと思いますが、DVDなんかをはるかに上回るクオリティですの出来れば良いマスターの方がいいですよね。先生の作品群もごく一部ではありますが、国内でもHDマスターのソフトが発売されましたね。ただ、まだ未発売のタイトルもあるようです。

ちょっとだけ例をご紹介したいと思います。

例えば、聞江龍主演の『少林功夫』(74)がありました。

そのタイトルがこちらです。比較のため、順に並べてみます。注)当記事のキャプチャー画像は公開を停止しました。

HDマスター

TVサイズ

DVD(レターボックス仕様)

HDマスターは映画のフィルムの部分はもちろん良質ですが、マスタリングの際、文字コンテンツの編集は担当者のセンスにかかっています。この例はたまたまですが、題字を右から書く当時の台湾式も再現されていてこの仕様は凄くいいですね。書体も素晴らしい。とにかく私はあのDVDの英文も省略された安易な書体が嫌いでした。一部で人気の高かった「ザ・セブングランドマスター」もそうですね。全部でまだ5本ぐらい。

私の好きな『酒仙十八跌』もHDマスターになると、こんな感じです。これはうれしいですね。より迫力のある映像になることは間違いないですね。クレジットは当時の表記を再現しているものだと思われます。レストアはされないパターンですね。

冒頭のティエン爺さんの夢。監督は別人ではありますが、この非常に短い酔拳演舞のシーンが同じプロダクションの映画の中に挿入、含めることが実現したことが、どんなにうれしい事であったのか想像できますね。この場面が実に感動的でありました。これが美しい映像とともに再現されたらそれは素晴らしい事だと思います。

内容的には賛否両論ではありますが、先生が精魂込めた素晴らしい作品たち。見る人の記憶の中で生きていると思います。今回は、今後につなげるために思ったことをちょっとだけ書いてみました。また、気が向いたときに書くと思います。

郭南宏先生の映画たちよ、永遠に。

【関連DVD】

(HDマスター)

|

少林寺への道 HDマスター版 [DVD] |

| ジョセフ・クオ | |

| 映像文化社 |

(※HDマスターではありません)

|

ドランクマスター 酒仙拳 [DVD] |

| ユエン・シャオティエン | |

| マクザム |

※VHS 先着1名様

|

ドランクマスター~酒仙拳~【日本語吹替版】 [VHS] |

| ユエン・シャオティエン,ジャック・ロン,サイモン・リー | |

| マクザム |

※旧作DVD

『一代劍王』The Swordsman of All Swordsmen

台湾からの取り寄せの模様です。(税込み¥2500.)送料無料

国内の販売サイトはこちら

12月に入り月日の流れるスピードが早まった感のあった今年2015年もあともう少しで終わろうとしています。今年もいっぱい香港、台湾映画をはじめアニメや邦画、洋画を観ました。

いくつかピックアップして振り返ってみようと思います。

◆「アイスマン」

「タイム・ソルジャーズ」公開時に観たこの衝撃のシーンもサラッと通過して(笑)、

ドニー・イェンが明代の戦士に扮し、現代にタイムスリップ!!

400年後の現代世界に現れた人間をちょっぴりダサく見せることがこのジャンルでは重要なのですよね。

とにかくもう一度映画化してくれたのが物凄く嬉しかったのです。

シェン・イーちゃん

シェン・イーちゃん

コミカルに、そしていとも簡単な風に映画を作り、笑いの要素で埋め尽くされている。

これはコメディだ(笑)。

明の時代へ戻った続きがどうなるのかとても楽しみな作品でした。

◆「ゴッド・ギャンブラー・レジェンド」

続いて、こちら。王晶『賭神』から20数年。

”レジェンド”と冠する過去のリメイク的作品の数々・・。

いつからかこれを目にするようになってきました。確かにレジェンドでありますね。

王晶はそもそも邵氏で処女作『千王鬥千霸』を作り上げ、

常にそう思わせる監督なのですが、とにかく余裕の仕事ぶりなのですよね。

こうした映像を見ていると何もかもが当り前で正直ちっとも驚きを感じなくなってしまう。

しかし、それでもまた何かやってくれるのではないかと、

期待しつつ次の映画を見てしまいます。いや、これでいいのだ(笑)。

続編も2、3と次々と作られているようなのでこちらも晴れて劇場公開となるとうれしいのですが、果たして・・・。

◆「光陰的故事」

お次は、オムニバス映画『光陰的故事』です。

ようやくDVDもリリースされましたね。

以前の記事ではなぜか3話をすっ飛ばしてしまったので

今回補足的な記事となってしまいますが一応書いておきたいと思います。

前回こちらの記事で書きました。

3話:クー・イチェン監督「跳ねるカエル」(原題:『跳蛙』)

跳蛙。『跳灰』って映画もありましたが、かえるのお話です。

近所のペットショップによく行きますが、最近はデグーという元気なねずみが流行っているようですね。

先日も入門セット買っているカップルがいました。

『跳蛙』は大学生が主人公です。学生の街に住んでいると若い人からエネルギーを貰えたりするのでいいですね。

私は秋の学園祭には必ず参加してその年の学生の様子を見たりしています。

主人公のメガネの大学生がスポーツの部長さんにそっくりなんです(笑)。見た目がちょっとね。

この学生の意外な行動に若さが感じられる作品でありました。

このところ身近でもいろいろ台湾の話題も増えて、台湾映画もいっぱい日本に入ってくるようになりました。

台湾映画ヒートアップ元年とは言い過ぎではありますが、この状況はかなりうれしいです。

映画人、関係者も続々来日し、イベントも開催される。こういった状況が少しでも長く続いて欲しいと思います。

最後は、こちら。

◆「モンキー・マジック 孫悟空誕生」

日本語版で『大鬧天宮』を改めて観ると、また新鮮に感じられる。(CV:大塚芳忠他)すごいですね。予算もかけられてなかなか豪華だったのではないでしょうか。

「これが本当の西遊記はじまりの物語」って・・・。

「これが本当の西遊記はじまりの物語」って・・・。

こんなファンタジーを大スクリーンで観ることになるとは思わなかったのだけれど、

この映画ではドニー・イェンとチョウ・ユンファの共演という夢が実現した!

これは凄いことだったではないですか。

猿になったドニーさん

猿になったドニーさん

ユンファがあと共演していない大物っていったら。それはー(もうお分かりですね?)

来年それが実現の噂もあったけど・・・。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さて、来年2016年はどんな年になりますか。

ジャッキーの映画もいろいろあるようで楽しみではありますが、

本当に面白い映画を探す長い旅にまた出るでしょう!

古い映画も時間がある時には少しずつ見るとして、

日頃から考えていたショウブラ・ベスト100!・・にもそろそろ入りたいですね。

それから今年は後半から水島裕さんにも注目しておりましたが、なかなか期待の動きもないようで…。。

まぁいつどうなるかは分かりませんのでしばらく継続してみますが。

そう言えば来年は「上海エクスプレス」誕生から30年になりますね。もちろんこれも好きな一本ですが、今まで日本語で見たことが無かったですね。先日DVDを購入し、たっぷり楽しませていただきました。

理由は広東語でも十分おもしろさを感じられたからなんでしょうか。自分でも良く分からんのです。

そしてまたこの映画を久々に観たくなったということがあったと思います。

ということで勝手な夢を描いちゃってアレですが、続編というかオールスター冒険活劇という娯楽作品をもう一度見てみたいのです!

ですので、是非来年はサモハン・イヤーになって欲しいと思います。

良い初夢が見れますように・・。

キンフー監督が邵氏で66年に撮った「大酔侠」。

私にとってはあまりにも大きな存在でやっぱりこれって外せない映画なのでいろいろな事を考えちゃうのですが、長い歴史のある香港映画をどの辺から見たらいいかと問われれば、この映画、「大酔侠」あたりから観るのが絶対に良いと思います。

当時のシナリオ(台本)を見ると、当初のタイトルは大が付かない『酔侠』だったことが分かります。

結局、この映画の時代設定は不明だったのですが、シナリオの設定に”清官”という文字があることから清の時代であると思われます。

(←クリック)張徹先生ってサインがある!つまり、これって監督用の台本!?

(←クリック)張徹先生ってサインがある!つまり、これって監督用の台本!?

そして覚書というか今回のメモをちょっとだけ書いておきます。この「大酔侠」は、のちの大スターの子役時代が見れるという見方もありました。例えばジャッキー・チェン。海外でも子供が出ている場面でこれがジャッキーの子役の時の画像であると目印をつけたりしてHPに掲載しているサイトとかありました。が、私的にはどうもしっくり来なくて信じられないものでした。(火星とも違う学校ですし・・。)しかし、ある方の情報でこのジャッキー出演疑惑にまつわる様々な憶測の最終決着となる出演者の証言があったことが分かったのです。(カンフーチェンさん感謝!)その事をしばらく忘れており、先日ふと思い出して忘れないうちに書いておく次第です。

・・・とその前に、主演のチェン・ペイペイとキンフーのコラボについて。随分とあとになって『天下第一』(これは未見)にも出てるそうなので、少ないですが「大酔侠」とこの2本がコラボした映画ということになりますね。キンフーの映画も数えきれない程撮られた訳ではないですが、ペイペイさんのキンフー作品は見ておく必要があると思います。

では、話を戻して。ジャッキーが出演していたかについて外野で何と言おうともう何も分かりません。当然ながら出演者の証言があれば信憑性も高まりますし、こんな揺るぎない拠り所は無いのです。

この海外盤DVDを見てからというもの、ペイペイさんのハン・インチェの話とか面白くて何度も何度も聞いちゃいました。コメンタリーやインタビューというのはこの数十年経った今本当に重要な物になっていると思います。でありますので、私はこのインタビューの内容を勿論支持してますし、コメントを残して下さったチェン・ペイペイさんにも大変感謝しています!

これが、インタビューの時のペイペイさんです。

その中で、いつもいろんな人から聞かれる話であるとご本人も洩らしていますが、ジャッキー出演の話題について語っています。

ペイペイさんの談話では、記憶に無いという事をしゃべっていました。

さすが女性ならではの発言と思います。ただ単に覚えてない、つまりもう分からないという意味ではなくて”わたしはそんな話は知らない”の意味なんですね。これを見て私の長年の悩みも氷解してスッキリしました。このインタビューではその理由も述べられていて当時の京劇学校のグループ、〇〇家班の構成まで言及しているので制作時に参加した人員がどういった集団でどういった状況であったのかを的確に述べています。(そういったきちんとした理由があったということです)

ペイペイさんが語っている内容にもありますが、キンフーがいつもジャッキーは私の映画にいるよ・・・と言っちゃってるので、この監督の一言が大きく、多方面に悪影響を及ぼしてしてしまったのでしょうね。

70年代に劇場公開された映画の詳しい情報としては、書籍などの資料を見るのが手っ取り早いと思います。「香港・台湾フィルム全リスト」という資料がとても役立ちますが、このリストは資料本が刊行された1980年当時の全リストとなっています。

「ドラゴン大全集」芳賀書店刊 日野康一編

「ドラゴン大全集」芳賀書店刊 日野康一編

このリストは、シネアルバム76「ドラゴン大全集 KUNG FU! ブルース・リーからジャッキー・チェン」という本に記載されています。(下記参照)

ここで注目したいのは、”当時上映されたフィルムがどの言語で上映されたのかについて”・・・なのです。

あまりこの情報って無かったなと思っていたのですが、この本のことを思い出し、備忘録的に記事を書いてみました。

王羽「嵐を呼ぶ必殺剣」当時は、日本語版が上映された。(その理由もあるにはあるのだが)

王羽「嵐を呼ぶ必殺剣」当時は、日本語版が上映された。(その理由もあるにはあるのだが)

74年をピークとして、「燃えよドラゴン」以降に公開された作品をメインに配給会社とともに、上映時間、上映時音声などがリストとして載っています。来年ぐらいにはそろそろ、復活!ドラゴン・ブームでも来て欲しいですね。

また、この資料本には張徹(チャンチェ)監督の特別寄稿が掲載されています。チェン・チェの映画における死に関する記述に注目してみると、「古代東洋人(中国と日本)の戦い方は欧米人とは違い、降伏することはなく、がむしゃらになって死ぬか、自殺するだけのことです。」と書かれています。

王羽の「大刺客」を例に挙げ、主人公が目的の敵を暗殺した後、自分の腸をひねり出して自殺するという、勝利してから自殺するという行動が欧米人には理解できない性質だと書いています。血まみれで悲壮な死をむかえるという映画で表現する。これが東洋的なアクションの描写であると・・・。

そして、50年代頃からの黄梅調映画がカンフー映画製作の土台になったというのも貴重な証言ですね。結局、誰も自分の国の人間が持っていた性格を表現することがなかったために、自らが映画を通して表現してみせたという話になると思います。理解するには確かに難しい面もあるのかも知れません。しかし、張徹は「残酷すぎるで片付けるな。」と主張します。張徹は浙江省生まれです。つまり中国人。中国人でなければ理解が困難もあるでしょうが、先の東洋人の意味には日本人を含む考えもあるようでした。

以上、張徹ご本人による言葉からの感想でした。