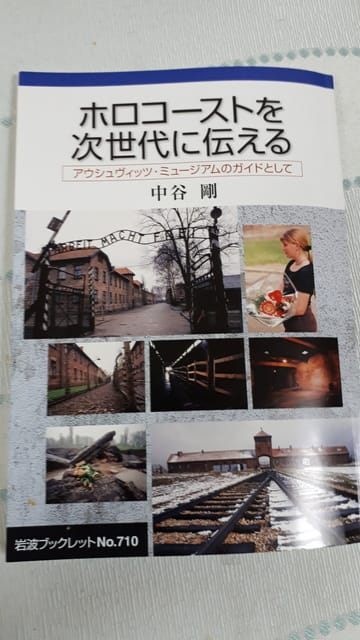

中谷 剛 というアウシュビッツ博物館の公認案内人の方が書かれた冊子です。来月アウシュビッツを訪問する予備知識として読んでみました。アウシュビッツのことは 高校生時代、倫理の授業で知りました。その時、フランクの 『夜と霧』を読んだ記憶があります。感動は無く、ただ希望を持っていた者だけが生き延びることができた、という事だけが記憶に残っている。

そしてとうとう訪問したいと思っていた願いが叶う時がきたようだ。

この中谷さんが10数年ガイドを務めながら日本人の見学者に伝えようとしてきたことが最後に記載されていた。

一点目は、望月幸男氏は「民主主義は制度だけではまもれない」と指摘し、国民のなかに民主主義的な意識がどれほど根を深く下ろしていたか、そして民主的運動がどれほど広く展開されていたかが問題であり、民主主義は制度・意識・運動の三つのレベルによって充実され支えられることを知らなければならないと述べている。 第一次世界大戦の敗戦に伴う巨額の賠償金と、1929年の世界恐慌が重なって起きた未曽有の大不況に苦しむドイツ国民の願いとして景気回復と失業問題の解決が最優先課題となり、ヒトラーのカリスマ性と排他的な責任転嫁論が一部の国民の心を捉え始めた。1933年に保守政党との連立政権で与党第一党代表としてヒトラーが首相に任命されると、議会の承認なしで首相に立法権を与える「全権委任法」が成立して独裁体制が整った。私たちは、これらの過去の教訓から民主主義の利点・弱点を理解したうえで、その価値観を支持する気があるなら、それが名ばかりで空洞化しないように支えていかなければならない。民衆の無関心や責任放棄が民主主義にとっての大敵だろう。

二点目は、歴史の相互認識である。

三点目は差別や偏見の問題である。略 少数派や弱者にたいして横柄な態度をとってみたり、少数派が有利になると嫉妬心や敵愾心が生まれることが多数派にはよくある。 略

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます