(日経9/15:1面)

食肉加工2位の伊藤ハムは7位の米久と経営統合する方針を固めた。2016年4月に共同持ち株会社を設立し2社を事業会社として傘下に置く方向で調整している。売上高の合計は全体で6300億円と日本ハムを追い、ハム・ソーセージ事業の国内シェアは日本ハムを抜き首位に立つ見通し。少子高齢化で国内市場が縮むなか、商品開発と調達力を強化しアジア市場開拓を加速する。集約が遅れている他の食品企業の再編にも影響しそうだ。

15日にも発表する。持ち株会社の社長には伊藤ハムの堀尾守社長が就く見通し。出資比率や名称などについては今後詰める。新設する持ち株会社が上場し事業会社2社は上場廃止になる見通し。

食肉加工業界は戦後、食の洋風化に伴って事業を拡大。国内需要に陰りが見えても、コンビニエンスストア向けの総菜などに事業領域を広げ対応してきた。そのため、1963年に日本ハムが前身の2社の統合で誕生して以来50年余り、大型の再編はなかった。

伊藤ハムと米久の筆頭株主はいずれも三菱商事で、09年に3社で包括業務提携し原料調達や生産、物流の分野で連携を強化してきた。だが新興国の需要増などにより、食肉価格は上昇傾向にあり、国内市場の深掘りも限界がみえつつある。経営統合に踏み込み国内基盤を固め、需要が伸びている中国など海外展開に経営資源を有効活用すべきだと判断した。

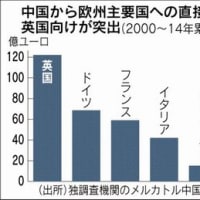

経済協力開発機構(OECD)や国連食糧農業機関(FAO)の予測によると、中国の23年の牛肉や豚肉の消費量は11~13年の平均に比べ2~3割程度増える見込み。東南アジアではインドネシアの13年の牛肉生産量は58万6千トンと5年で35%以上増えるなど、所得水準の上昇に伴い一段の伸びが見込まれる。食肉加工大手はこうした事情をにらみ、M&A(合併・買収)などによる海外事業の拡大を急いでいる。

稼ぎ頭の食肉事業は統合による規模拡大で調達力が高まるメリットが大きい。食肉相場が高止まりするなか、調達力向上には規模拡大が必須となっている。両社の統合で、これまで無風だった食肉業界でも再編が進む可能性がある。

▼伊藤ハム

1928年に大阪市で創業、ハム・ソーセージ2位で、スーパー・百貨店などでの一般消費者向けの販売に強み。2015年3月期の売上高は4811億円、経常利益65億円。東証1部上場。前期末時点の従業員数は5500人。

▼米久

1965年に静岡県沼津市で創業、ハム・ソーセージ5位で業務用と贈答用に強い。地ビール事業の売却など事業再編を進めている。2015年2月期の売上高は1550億円、経常利益58億円。東証1部上場。従業員数は1700人。

食肉加工2位の伊藤ハムは7位の米久と経営統合する方針を固めた。2016年4月に共同持ち株会社を設立し2社を事業会社として傘下に置く方向で調整している。売上高の合計は全体で6300億円と日本ハムを追い、ハム・ソーセージ事業の国内シェアは日本ハムを抜き首位に立つ見通し。少子高齢化で国内市場が縮むなか、商品開発と調達力を強化しアジア市場開拓を加速する。集約が遅れている他の食品企業の再編にも影響しそうだ。

15日にも発表する。持ち株会社の社長には伊藤ハムの堀尾守社長が就く見通し。出資比率や名称などについては今後詰める。新設する持ち株会社が上場し事業会社2社は上場廃止になる見通し。

食肉加工業界は戦後、食の洋風化に伴って事業を拡大。国内需要に陰りが見えても、コンビニエンスストア向けの総菜などに事業領域を広げ対応してきた。そのため、1963年に日本ハムが前身の2社の統合で誕生して以来50年余り、大型の再編はなかった。

伊藤ハムと米久の筆頭株主はいずれも三菱商事で、09年に3社で包括業務提携し原料調達や生産、物流の分野で連携を強化してきた。だが新興国の需要増などにより、食肉価格は上昇傾向にあり、国内市場の深掘りも限界がみえつつある。経営統合に踏み込み国内基盤を固め、需要が伸びている中国など海外展開に経営資源を有効活用すべきだと判断した。

経済協力開発機構(OECD)や国連食糧農業機関(FAO)の予測によると、中国の23年の牛肉や豚肉の消費量は11~13年の平均に比べ2~3割程度増える見込み。東南アジアではインドネシアの13年の牛肉生産量は58万6千トンと5年で35%以上増えるなど、所得水準の上昇に伴い一段の伸びが見込まれる。食肉加工大手はこうした事情をにらみ、M&A(合併・買収)などによる海外事業の拡大を急いでいる。

稼ぎ頭の食肉事業は統合による規模拡大で調達力が高まるメリットが大きい。食肉相場が高止まりするなか、調達力向上には規模拡大が必須となっている。両社の統合で、これまで無風だった食肉業界でも再編が進む可能性がある。

▼伊藤ハム

1928年に大阪市で創業、ハム・ソーセージ2位で、スーパー・百貨店などでの一般消費者向けの販売に強み。2015年3月期の売上高は4811億円、経常利益65億円。東証1部上場。前期末時点の従業員数は5500人。

▼米久

1965年に静岡県沼津市で創業、ハム・ソーセージ5位で業務用と贈答用に強い。地ビール事業の売却など事業再編を進めている。2015年2月期の売上高は1550億円、経常利益58億円。東証1部上場。従業員数は1700人。