(日経9/10:経済教室面)

ポイント

○米レーガン政権の経済政策で超ドル高に

○土地問題解決せぬまま円高でバブル招く

○個別利害の尊重でインフラ整備にも遅れ

プラザ合意を中間に挟む1980年代の10年間は米国と日本にとって時代を分ける決定的な時期に当たっていた。とりわけ戦後の日本の経済骨格については、政治的にも理念的にも十分な分析を欠いたまま、内需喚起の掛け声のもとでバブル経済に襲われた。

需給調整のための財政金融政策は有効か、市場経済機能の尊重と政府介入を通じたガイダンス(指針)政策のどちらが望ましいか、などの設問についてはそれなりに意味のある基準が論じられた。しかし、日本社会において尊重せねばならない価値基準や、市民にとっての経済的自立を実質的に阻むものについての設問は極めて限定的であった。

戦後の日本社会の価値基準の巨大な空洞につけ入るがごとく、円高移行に伴う内需喚起の看板の陰に隠れ、地価急騰に伴うバブルが到来した。経済路線の転換に当たっては日本社会内部の隙こそが事前に点検されねばならなかったが、実際はそうではなかった。

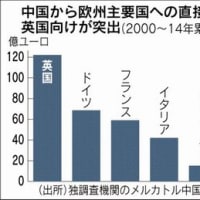

81年に就任したレーガン米大統領のもとでの経済政策、レーガノミクスはドルの異常高に直結した。経常収支の赤字拡大は持続したので、ドル高是正の可能性は常にあったはずだが、実際には財政赤字の拡大と緊縮的金融政策の組み合わせのもとで、ドル高は維持された。結果として米国の製造業が東アジアを中心に海外移転した。80年代半ばには米国への輸出額で、台湾が西ドイツに、韓国が英国に、香港がフランスに並び、90年代が近づくと東アジア勢が西欧各国をそれぞれ上回った。

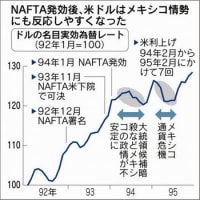

85年年初の米議会では「ドルは30%も割高」との声が相次ぎ、6月には上院で主要5カ国(G5)の協調的枠組みでドル価値の引き下げを図れとの決議案が採択された。9月22日のプラザ合意直前の1ドル=242円の水準では、乗用車の対米輸出は1台あたり70万円程度の粗利益という異常な輸出促進レートだった。

10月24日に日銀が金利の高め誘導に踏み出したことで、プラザでの蔵相、中央銀行総裁会議で為替水準に関する合意もあったのではないかとの思惑が広がった。円ドル相場は年末には200円をうかがうまでになった。明けて86年1月24日、竹下登蔵相は「190円台は産業界に受け入れられよう」と発言。翌87年4月には138円まで円高が進んだ。85年2月の264円の水準から2年余りで91%もの円の購買力上昇が実現したことになる。日本の経済人は将来に向けての経営資源配分の変更を期すほかはなかった。

こうした円の購買力の上昇を使って内需喚起を図るとすれば、それまで後手に回っていた都市施設の充実という方向性には全体として異存はなかったはずだ。ただしそのためには、土地問題の根幹が整理されていなければならなかった。他方で、85年前半から東京都心部の地価上昇が始まっていた。さらにプラザ合意後には、経済活動のベクトルが土地の新たなる取得に収れんしていくことになる。

円高のもとで製造業の設備投資が期待できず、銀行は建設、不動産、リースの3業種向けを中心に土地取得融資に傾斜した。平均的な給与所得者にとって、年収の10倍以上を覚悟しても新規の住宅取得が難しいという状況は、社会の内部の基本価値の動揺以外の何物でもないだろう。

「皇居を売却すれば米フロリダ州全部が手に入る」といった数値の異常さをやゆする表現がまかり通っていた。そして90年からバブル崩壊が始まり、銀行の不良債権問題が深刻化し、これが日本経済の長期停滞の引き金となった。

以下では、プラザ合意前の米国と合意後の日本の政策環境について考える(表参照)。まず、レーガノミクスは米国の社会背景と政治を巡る思惑の交錯として理解できる。

第1に米国の保守主義の真骨頂は、経済的価値の根底を揺るがすインフレの忌避にある。前カーター政権のもとでの2桁の物価上昇率は彼らにとって耐えられないものだった。その時代に登場したボルカー米連邦準備理事会(FRB)議長のもとで、厳しい金融引き締め策が採用されていた。レーガノミクスも2桁の高金利の一時的な受容を織り込んでいた。これにより金融市場でドル高への移行は当然のこととされた。

第2に「強いアメリカ」へのこだわりである。軍事費拡大、とりわけ宇宙空間に至るまでの軍拡競争にソ連を引き込むという戦略を展開した。結果としてソ連は資源配分のゆがみがより顕著となり、86年からの原油価格の急落もあり、ソ連邦の解体にまでつながった。この間、米国の財政赤字問題は深刻化した。

第3に中間層以上の所得税減税願望に向き合うべしという利害関心要因である。経済活性化を掲げて一律の所得税減税が主張されたが、レーガン政権の初代行政管理予算局長のストックマン氏は、この政策が70%の最高所得税率を50%に引き下げるために送り込まれた「トロイの木馬」だったと、のちに戦術を明かした。

第2と第3の採用は連邦財政赤字の拡大に直結する。そしてこれが金利高を通じてドル高への移行を促す要因であることも論をまたなかった。ボルカー議長は国内総生産比率で6%に達するほどの連邦財政赤字が視野に入ると述べたほどだ。こうしてドル高が毎年更新される状況が生まれた。その背景には、経済の論理を超えた政治主張や政治信条へのこだわりがあった。しかし、プラザ合意とその後のITネットワーク形成で新時代を迎えることができた。

一方、プラザ合意以降の日本の道行きについては、個々には戦後秩序にあって否定的には扱われなかった信条やこだわりが持続し、結果として経済社会が大きくゆがむという因果連鎖に至った。土地利用のあり方や地価水準の合目的性について戦後秩序は論じることさえ不得手だった。

30年代以降の日本の軍国主義化の背景に農村の疲弊があったことは間違いない。ここから戦後は農業や農村のあり方について、ほかとは切り離して別個に論じるという社会的対応が広がった。

米価闘争が中心であった時代から、農協(全中)の要求が農地の固定資産税の減免に移ったあとも、その主張に耳を傾けるべきだと保守政治家は受け止めた。低利用農地の保有費用がゼロに近ければ、土地供給は農地・宅地とも極めて制限的なものになる。保守の対応はこの限りでいえば今日まで持続している。

また、戦中における市民の欲望の強制的抑制の反動もあり、戦後には「欲望民主主義」という色彩が強まった。そして個別利害の尊重は、社会にとっての強制的要素の最小化の選好という側面があった。土地収用法を適用して市民にとって不可欠なインフラを充実させるという社会的合意づくりに根底的な手抜かりがあったのだ。都市問題の深刻化はその裏返しであった。

プラザ合意後、「土地神話」はさらに揺るぎないものとなる。小市民は猫の額のような所有地でも、値上がり情報に接すれば頬を緩めた。資産形成は一人ひとりの創造的関与を通じてのみなされるべきだという大原則の確認ができない中で、突然の内需喚起の掛け声のもと、都市機能の形成や革新のための「地上げ」行為が開始された。これ以前の段階で土地税制を見直すなど「新社会契約」を論じておけば、バブル生成・崩壊の可能性を極小化できたはずだ。

▼たなか・なおき 45年生まれ。東大法卒、東大大学院経済学研究科修士課程修了

ポイント

○米レーガン政権の経済政策で超ドル高に

○土地問題解決せぬまま円高でバブル招く

○個別利害の尊重でインフラ整備にも遅れ

プラザ合意を中間に挟む1980年代の10年間は米国と日本にとって時代を分ける決定的な時期に当たっていた。とりわけ戦後の日本の経済骨格については、政治的にも理念的にも十分な分析を欠いたまま、内需喚起の掛け声のもとでバブル経済に襲われた。

需給調整のための財政金融政策は有効か、市場経済機能の尊重と政府介入を通じたガイダンス(指針)政策のどちらが望ましいか、などの設問についてはそれなりに意味のある基準が論じられた。しかし、日本社会において尊重せねばならない価値基準や、市民にとっての経済的自立を実質的に阻むものについての設問は極めて限定的であった。

戦後の日本社会の価値基準の巨大な空洞につけ入るがごとく、円高移行に伴う内需喚起の看板の陰に隠れ、地価急騰に伴うバブルが到来した。経済路線の転換に当たっては日本社会内部の隙こそが事前に点検されねばならなかったが、実際はそうではなかった。

81年に就任したレーガン米大統領のもとでの経済政策、レーガノミクスはドルの異常高に直結した。経常収支の赤字拡大は持続したので、ドル高是正の可能性は常にあったはずだが、実際には財政赤字の拡大と緊縮的金融政策の組み合わせのもとで、ドル高は維持された。結果として米国の製造業が東アジアを中心に海外移転した。80年代半ばには米国への輸出額で、台湾が西ドイツに、韓国が英国に、香港がフランスに並び、90年代が近づくと東アジア勢が西欧各国をそれぞれ上回った。

85年年初の米議会では「ドルは30%も割高」との声が相次ぎ、6月には上院で主要5カ国(G5)の協調的枠組みでドル価値の引き下げを図れとの決議案が採択された。9月22日のプラザ合意直前の1ドル=242円の水準では、乗用車の対米輸出は1台あたり70万円程度の粗利益という異常な輸出促進レートだった。

10月24日に日銀が金利の高め誘導に踏み出したことで、プラザでの蔵相、中央銀行総裁会議で為替水準に関する合意もあったのではないかとの思惑が広がった。円ドル相場は年末には200円をうかがうまでになった。明けて86年1月24日、竹下登蔵相は「190円台は産業界に受け入れられよう」と発言。翌87年4月には138円まで円高が進んだ。85年2月の264円の水準から2年余りで91%もの円の購買力上昇が実現したことになる。日本の経済人は将来に向けての経営資源配分の変更を期すほかはなかった。

こうした円の購買力の上昇を使って内需喚起を図るとすれば、それまで後手に回っていた都市施設の充実という方向性には全体として異存はなかったはずだ。ただしそのためには、土地問題の根幹が整理されていなければならなかった。他方で、85年前半から東京都心部の地価上昇が始まっていた。さらにプラザ合意後には、経済活動のベクトルが土地の新たなる取得に収れんしていくことになる。

円高のもとで製造業の設備投資が期待できず、銀行は建設、不動産、リースの3業種向けを中心に土地取得融資に傾斜した。平均的な給与所得者にとって、年収の10倍以上を覚悟しても新規の住宅取得が難しいという状況は、社会の内部の基本価値の動揺以外の何物でもないだろう。

「皇居を売却すれば米フロリダ州全部が手に入る」といった数値の異常さをやゆする表現がまかり通っていた。そして90年からバブル崩壊が始まり、銀行の不良債権問題が深刻化し、これが日本経済の長期停滞の引き金となった。

以下では、プラザ合意前の米国と合意後の日本の政策環境について考える(表参照)。まず、レーガノミクスは米国の社会背景と政治を巡る思惑の交錯として理解できる。

第1に米国の保守主義の真骨頂は、経済的価値の根底を揺るがすインフレの忌避にある。前カーター政権のもとでの2桁の物価上昇率は彼らにとって耐えられないものだった。その時代に登場したボルカー米連邦準備理事会(FRB)議長のもとで、厳しい金融引き締め策が採用されていた。レーガノミクスも2桁の高金利の一時的な受容を織り込んでいた。これにより金融市場でドル高への移行は当然のこととされた。

第2に「強いアメリカ」へのこだわりである。軍事費拡大、とりわけ宇宙空間に至るまでの軍拡競争にソ連を引き込むという戦略を展開した。結果としてソ連は資源配分のゆがみがより顕著となり、86年からの原油価格の急落もあり、ソ連邦の解体にまでつながった。この間、米国の財政赤字問題は深刻化した。

第3に中間層以上の所得税減税願望に向き合うべしという利害関心要因である。経済活性化を掲げて一律の所得税減税が主張されたが、レーガン政権の初代行政管理予算局長のストックマン氏は、この政策が70%の最高所得税率を50%に引き下げるために送り込まれた「トロイの木馬」だったと、のちに戦術を明かした。

第2と第3の採用は連邦財政赤字の拡大に直結する。そしてこれが金利高を通じてドル高への移行を促す要因であることも論をまたなかった。ボルカー議長は国内総生産比率で6%に達するほどの連邦財政赤字が視野に入ると述べたほどだ。こうしてドル高が毎年更新される状況が生まれた。その背景には、経済の論理を超えた政治主張や政治信条へのこだわりがあった。しかし、プラザ合意とその後のITネットワーク形成で新時代を迎えることができた。

一方、プラザ合意以降の日本の道行きについては、個々には戦後秩序にあって否定的には扱われなかった信条やこだわりが持続し、結果として経済社会が大きくゆがむという因果連鎖に至った。土地利用のあり方や地価水準の合目的性について戦後秩序は論じることさえ不得手だった。

30年代以降の日本の軍国主義化の背景に農村の疲弊があったことは間違いない。ここから戦後は農業や農村のあり方について、ほかとは切り離して別個に論じるという社会的対応が広がった。

米価闘争が中心であった時代から、農協(全中)の要求が農地の固定資産税の減免に移ったあとも、その主張に耳を傾けるべきだと保守政治家は受け止めた。低利用農地の保有費用がゼロに近ければ、土地供給は農地・宅地とも極めて制限的なものになる。保守の対応はこの限りでいえば今日まで持続している。

また、戦中における市民の欲望の強制的抑制の反動もあり、戦後には「欲望民主主義」という色彩が強まった。そして個別利害の尊重は、社会にとっての強制的要素の最小化の選好という側面があった。土地収用法を適用して市民にとって不可欠なインフラを充実させるという社会的合意づくりに根底的な手抜かりがあったのだ。都市問題の深刻化はその裏返しであった。

プラザ合意後、「土地神話」はさらに揺るぎないものとなる。小市民は猫の額のような所有地でも、値上がり情報に接すれば頬を緩めた。資産形成は一人ひとりの創造的関与を通じてのみなされるべきだという大原則の確認ができない中で、突然の内需喚起の掛け声のもと、都市機能の形成や革新のための「地上げ」行為が開始された。これ以前の段階で土地税制を見直すなど「新社会契約」を論じておけば、バブル生成・崩壊の可能性を極小化できたはずだ。

▼たなか・なおき 45年生まれ。東大法卒、東大大学院経済学研究科修士課程修了