長岡宮大極殿跡

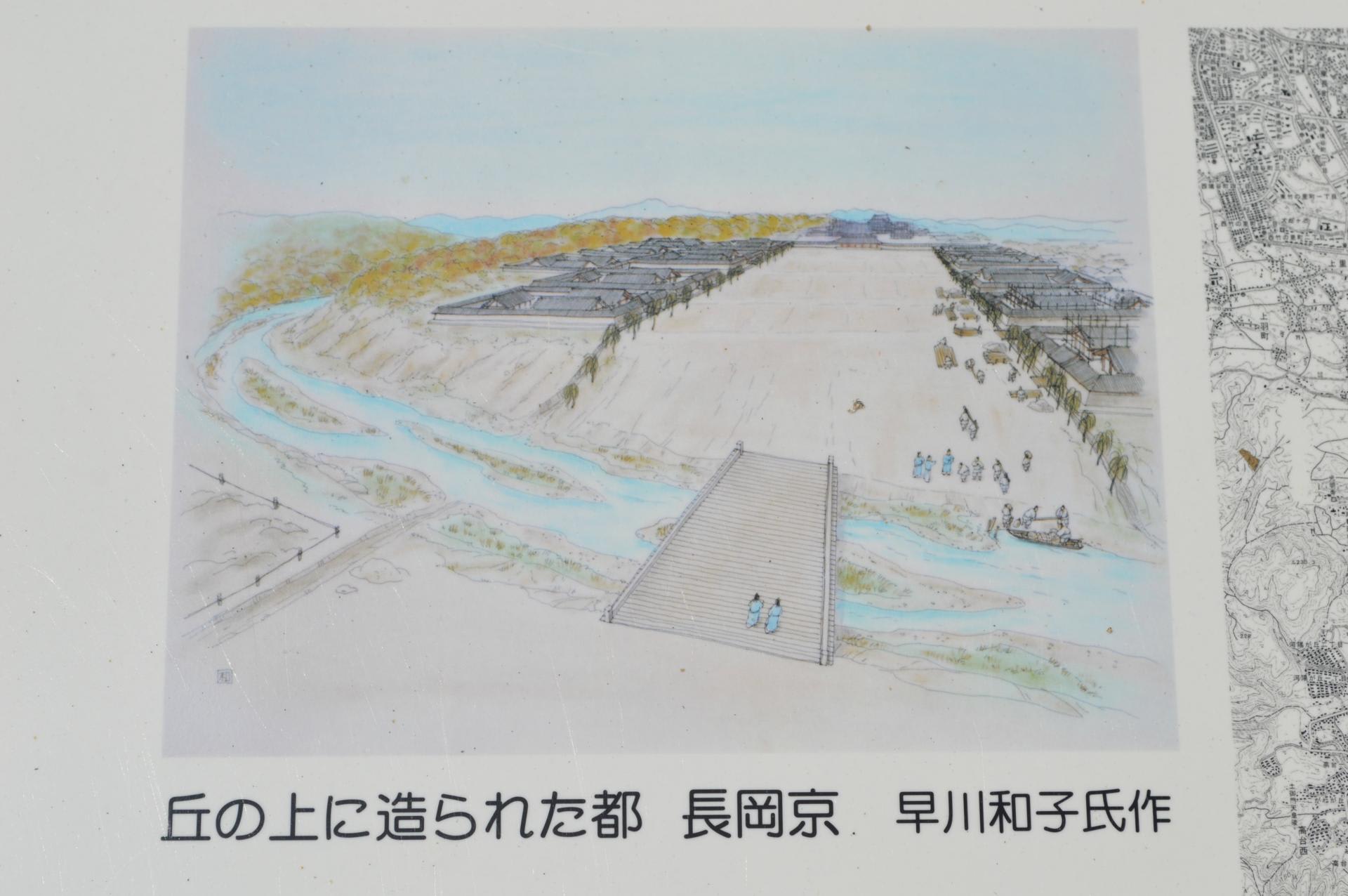

今から約1200年前の奈良の平城京と京都の平安京の間に「長岡京」という都がありました。この公園は、長岡京の中心部にあたり、発掘調査で見つかった遺跡を保存しています。

大極殿・天皇が政治をおこなう、一番重要な建物。

小安殿・後殿ともいい、天皇が大極殿に出向くための控えの間として利用されていたようです。

宝幢・元旦のお祝いの儀式の時に7基の旗をたてました。

うち発掘で見つかった2基を復元しています

石碑 史跡 長岡宮跡

昭和39年4月27日 指定

長岡京は、桓武天皇が延暦3年(784)11月11日に奈良・平城京から遷した都で、

延暦13年(794)10月22日に平安京に遷るまでの約10年間、ここ向日市が日本の中心地となりました。長岡京の規模は、東西4.3㎞、南北5.3㎞を測り、現在の向日市、長岡京市、大山崎町、京都市の一部にあたります。この長岡京の中でも役所が建ち並ぶ地域を「長岡宮跡」と呼んでいます。長岡宮の内部は、いくつかの区画に分けられます。政治・儀式の場である大極殿や朝堂院、天皇の住まいである内裏、役所の日常的業務を行う曹司、宴会を行う庭園などです。大極殿は天皇の即位や元旦の朝賀(正月の儀式)、外国使節の謁見などに用いられた古代の儀礼空間として最も重要な建物でした。(長岡京の場合、桓武天皇一代の都で、即位の儀式はありませんでした)後殿は、大極殿の北側に設けられ、平安京では「小安殿」と呼ばれる建物です。平城京までの都は大極殿のすぐ北側に天皇のすまいである内裏がありましたが、長岡京では独立して離れたため天皇が

大極殿に御す時の休憩所として後殿(小安殿)が機能したようです。

このような長岡京の存在は、古くは江戸時代から知られていましたが明確な場所特定していませんでした。明治28年(1895)、平安遷都千百年記念祭に長岡宮大極殿址保存の機運がおこり、公園東側の石碑が有志金により建立されました。

この長岡京跡の発掘調査は、昭和29年(1954)12月末に行われ翌1月に遺跡の存在が初めて確認されました。また大極殿の調査は、昭和34・36年(1959・1961)に宅地開発を契機に確認されその後、京都府による保存整備を経て現在に至っています。

向日市では、発掘調査などにより発見された長岡京跡の中心部の重要な遺跡を「長岡宮跡」として史跡指定を受け順次買い上げ史跡公園として整備を図り、市民の皆様に広く活用して頂けるように努めています。平成18年(2006)3月現在、史跡に指定された「長岡宮跡」は約9100㎡で、90%を公園として整備しています。

今後も史跡指定地と整備地を拡大させ、皆様に親しまれるよう努めて参ります。

大極殿

東西(桁行)九間、南北(梁間)四間の瓦葺きの四面庇の建物です。

長岡京の廃都後に耕作などにより削られていたため、

柱の規模は明確には確定することはできませんでしたが、

建物の土台となる基壇を発見することができました。

基壇は、東西42.8m(約145尺)、南北21.6m(約73尺)、面積約924㎡(約280坪)で高さが2.4m(約8尺)であったと考えられます。南面に3つの階段、北面に2つの階段と後殿につながる軒廊(屋根付きの渡り廊下)があります。北側の公園の中央まで、コンクリートで1段高くなった部分が基壇を表しています。

後殿

大極殿の真北に建てられた、東西(桁行)7間(27.9m)、南北(梁間)2間(12.8m)、面積357㎡(約108坪)の瓦葺きの建物です。基壇は、大極殿より低く約1.1mの高さと考えられます。

宝幢

大極殿の南の前庭に、元旦朝賀(正月の儀式)の際、東西6m間隔に正確に配列された宝幢と呼ばれる7本ののぼり旗が立てられました。長岡宮の宝幢は、元旦の使用例を示す日本で唯一の遺構です。

長岡宮の大極殿・朝堂院の特徴は、奈良時代の難波宮(大阪市)を解体して移築された点です。それは、一刻も早く平城京(大和)の地を離れ、新しい都を建設するためでした。しかし、一方で、平安京の大極殿や内裏(天皇の住まい)の配置にも繋がる特徴も持っています。奈良から平安時代への過渡期の遺跡として長岡宮跡は歴史上重要な遺跡です。

平成22年(2010) 京都府向日市

史跡長岡宮跡 大極殿

約1200年前の当地一帯には、現在の東京霞が関のように国の役所が建ち並んでいました。大極殿と朝堂院は、その最も重要な施設です。長岡宮では、回廊(通路のある塀)や築地(土塀)に囲まれた大極殿と朝堂院を南北に配し、瓦葺きの立派な建物が建てられていました。

大極殿のルーツ

大極殿は、天皇が政治を司る場所です。「大極殿」の名は、中国の宮殿の正殿「太極殿」に由来します。「太極」は、万物の根源、天空の中心たる北極星を意味します。

日本の天皇は、中国の天文思想に習って、世界を支配する中心として、

地上に「大極殿」を建てました。

建物の中心には、儀式や謁見の際に天皇が着座する「高御座」(玉座)が、南向きに据えられていました。長岡京遷都の翌年、延暦4年(785)正月の元旦朝賀が行われたと記録にあり、いち早く建設を進めなければならない重要な施設だったことが伺われます。

飛鳥時代以来、歴代の都では、天皇の住まいである内裏の南に連結して大極殿を設けていました。長岡京に都が遷されれると、大極殿は内裏から完全に独立し、

「朝堂院の正殿」としての性格が強まりました。

大極殿は、主に朝堂院に出仕する官人(役人)のための天皇の謁見の場として使われるようになりました。長岡京の大極殿は、奈良時代から平安時代に移り変わる転換期の朝廷政治を我々に示してくれています。

国指定史跡

長岡宮跡

古代日本の首都・長岡京

長岡京は、桓武天皇の命により、延暦3年(874)11月11日に奈良・平城京から、山背の(城)国乙訓郡長岡村に遷された古代日本の都です。延暦13年(794)に京都・平安京に遷されるまでの10年間、当地一帯が日本の首都でした。

都の大きさは、東西4.3㎞、南北5.3kmと広大です。

地下に眠るこの遺跡を「長岡京跡」といいます。

当時の詔に「水陸の便有りて、都を長岡に建つ」とあり、

地名に因んで「長岡京」と名付けられました。

長岡という地名は、古来より、向日神社のある低い丘陵(通称・向日丘陵)を中心とする一帯を指します。

「長𦊆(岡の異体字)」と墨書された飛鳥時代の土器が、

本市から出土したことがこれを裏付けています。

都の中心地・長岡宮

都は、宮城と京域に分かれます。宮城は、都の北部中央に位置し、天皇が政治を司る大極殿や天皇の住まいである内裏、国儀大礼をおこなう朝堂院、各役所など、国家の中枢部が所在したところです。長岡京の時代「長岡京」と呼ばれ、そのほぼ全域が向日市に含まれます。京域は、宮城を取り囲む街区(道路に囲まれたブロック状の区画)です。中央に朱雀大路を配し、大路と小路を縦横に通して碁盤の目状に区画していました。区画内には、貴族の邸宅や役所に勤務する役人の住宅街、東西の市などが置かれ立派な都市空間を形成していました。

史跡 長岡宮跡

昭和36年(1963)の発掘調査により確認された大極殿跡が、昭和39年(1964)に「長岡京跡」として、国の史跡に指定されました。以後、長岡宮跡に関する重要な遺跡が発見されるたびに、同一名称で追加指定が行われました。

史跡は、文化財の種類のひとつ。歴史上または学術上価値が高いと認められる遺跡は、史跡として指定されます。国が指定した史跡は、一般的に重要文化財に相当します。

天皇皇后 両陛下 行幸啓記念碑 平成22年3月27日 向日市

石碑 長岡宮 大極殿跡

関連記事 ➔ 1200前の京都 大極殿

史跡 前回の記事 ➔ 史跡西013 勝持寺子院跡の石塁と石垣

今日の俳句

びいと鳴く 尻声悲し 夜の鹿 /芭蕉

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください。