松永貞徳貞亭址

大正9年 京都市教育会

花咲稲荷神社

当神社は、豊臣秀吉の右筆を務め、その後、俳諧の祖と言われる松永貞徳の邸内に祀られていた鎮守社であります。ご祭神は、宇賀御魂神、素戔嗚尊、大市比売命、大己貴神、猿田比古神の五柱であり、ご神像五体が祀られていました(現在、京都国立博物館にて保管保存)。貞徳は花咲亭逍遙軒と号したのに因んで、社名とした。正徳5年(1715)霊元上皇皇女八十宮吉子内親王が7代将軍徳川家継に降嫁される時、また、文久元年(1861)孝明天皇妹和宮親内親王が14代将軍徳川家茂に降嫁される時のいずれも、玉體安寧の御祈祷が当神社に於いて斎行されました。明治40年(1907)長谷川武右衛門が、大阪毎日新聞京都支局長・日出新聞(現京都新聞)の主筆であった大道雷淵(和一)より譲り受けて、武右衛門の妻於菟が社主として神明奉仕を勤めて以来長谷川家がお譲りし神事を続けて現在に至ります。

花咲稲荷神社 代表役員代務者 長谷川博一

昔の神社風景

松永貞徳は元亀2年(1571)の生まれ、早くから和歌や連歌・和学をたしなんだ。和歌を細川幽斎(1534~1610)に,連歌を里村紹巴(1524~1602)に学び、俳諧に心を傾けたのは晩年であったが中心人物となり、木下長嘯子と並び称せられた。その門流を貞門派と称し、寛文年間(1661~73)に至る半世紀のわたって風靡した。はじめ三条衣棚の私宅で庶民の子供のために塾を開いていたが、60歳半ばで隠居し、この地に移った。家を「花咲亭」と称したのに因んで「五条の翁」または「花咲の翁」と号した。貞門俳諧の式目を定めた拝書「御傘」はここで執筆されたものである。しかし、隠居は許されず、妙法院尭然法親王のすすめによって東山の大仏の南に移ったのは、80歳頃であった。そこは東山を望む景勝の地で、邸内の柿の木に因んで「柿園」と称したが、間もなく承応2年(1653)11月15日、83歳で亡くなった。墓は上鳥羽の実相寺にある。今は、「柿園」も茶室「芦の丸屋」もなく、貞徳をしのぶものはこの花咲稲荷神社だけとなっている。

松永貞徳の墓所 ⇒ 寺院南0537 正覚山 実相寺 日蓮宗

祠 前回の記事 ➡ 祠下004 八坂神社 大政所御旅所

ビルの谷間にあります

駒札

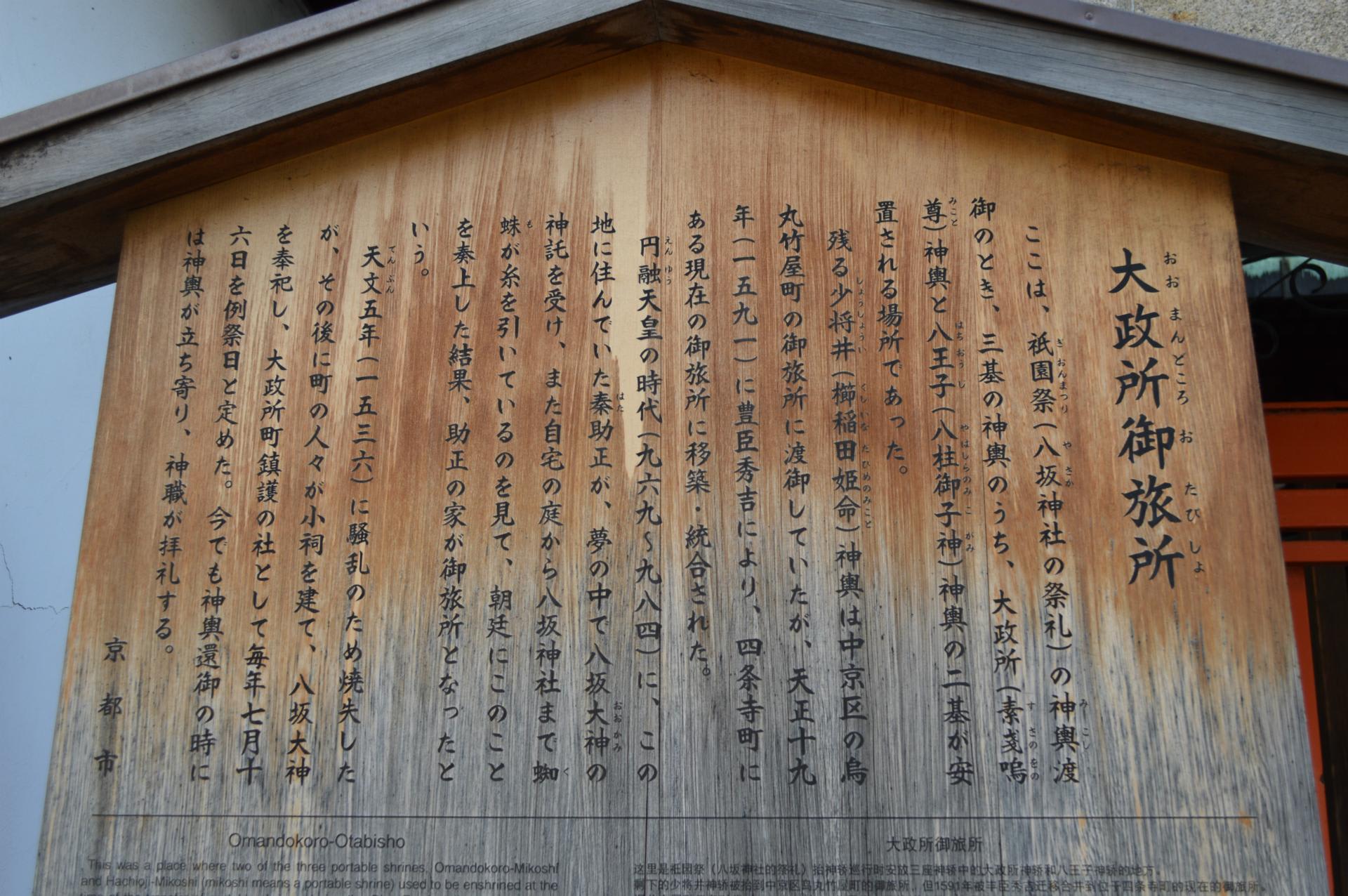

大政所御旅所

ここは、祇園祭(八坂神社の祭礼)の神輿渡御のとき、三基の神輿のうち、大政所(素戔嗚尊)神輿と八王子(八柱御子神)神輿の二基が安置される場所であった。

残る少将井(櫛稲田姫命)神輿は中京区の烏丸竹屋町の御旅所に渡御していたが、天正19年(1591)に豊臣秀吉により、四条寺町にある現在のお旅所に移築・統合された。

円融天皇の時代(969~984)に、この地に住んでいた秦助正が、夢の中で八坂大神の神託を受け、また自宅の庭から八坂神社まで蜘蛛が糸を引いているのを見て、朝廷にこのことを奏上した結果、助正の家が御旅所となったという。

天文5年(1536)に騒乱のため焼失したが、その後に町の人々が小祠を建て、八坂大神を奉祀し、大政所町鎮護の社として毎年7月16日を例祭日と定めた。今でも神輿還御の時には神輿が立ち寄り、神職が礼拝する。 京都市

八坂の字が 八阪 になっています 八阪大神

この石が置かれている意味はきっと何かあるのだろう

祠 前回の記事 ➡ 祠下003 祇園祭御旅所・ 冠者殿社 土佐坊昌俊・誓文払い・無言詣

右の小さい方の社

冠者殿社

八坂神社の境外末社。官社殿社と表記されることもある。御祭神は八坂神社と同じであるが、ここは荒魂を祭る。荒魂とは和魂と対をなすもので、神霊のおだやかなはたらきを和魂、猛々しいはたらきを荒魂といい、

全国の神社の本社には和魂を、荒魂は別に社殿を設け祭るという例が多い。もとは、烏丸高辻にあった八坂神社大政所御旅所に鎮座していたが、天正19年に豊臣秀吉の命により御旅所が現在地に移転した時、樋口(万寿寺通)高倉の地に移され(現在の官社殿町)、さらに慶長のはじめに現在地に移された。明治45年、四条通拡幅に伴い旧社地より南方に後退している。毎年10月20日の祭りを俗に「誓文払い」という。

昔の商人は神様に商売ができることへの感謝と、利益を得ることに対する償いの意識をもっていました。

この感謝と償いの意識により年1回の大安売りをして、お客様に利益を還元する商道徳がしっかり守られていました。

この本来の誓文払いの精神を継ぎ、商人の方々は商売繁昌を、

一般の方々は神様の清き心を戴き家内安全で過ごせるよう願って10月20日に大勢参拝されます。

八坂神社

別の話では、八坂神社御旅所といい、四条通を挟んで南北に末社があったが、

都市の発達によって北の杜は八坂神社へ移し、今は南側に大政所社、少将井社、官舎殿社の三社が残っている。

このうち、官舎殿社(冠者殿社)は、俗説では土佐坊昌俊の霊を祀るといわれる。

昌俊は源頼朝の密命をうけ、文治元年(1185)10月17日に義経の堀川邸を訪ね、

誓紙を書いて二心のないことを誓約しながら義経を襲い、失敗して処刑された。

死にのぞんで、後世に忠義立てのために偽りの誓をするものの罪を救わんとの願いを立てたといわれる。

これに因んで、昌俊は起請返しの神、誓文払いの神と崇められ、

毎年10月20日には、商売人や遊女達は商売上の駆け引きにうそをついた罪を祓い、

神罰を免れんことを願って参詣するならわしがあり、これを「誓文払い」という。

また祇園や先斗町の花街の人々は、当社の参詣には一切無言でなければ願い事は破れるといわれ、

途中、なじみの客に出会っても一切口をきかない。よってこれを「無言詣」ともいう。

左 の社

義経・源平ゆかりの地 ➡ 義経・弁慶 伝説 源平物語

祠 前回の記事 ➡ 祠下002 悪王子社 祇園祭の始まり

悪王子社と祇園祭

悪王子社は素戔嗚尊を祀る八坂神社の摂社で、天延2年(974)東洞院四条下る西側に建立されました。古事記日本書紀に出雲国肥河の川上で八岐大蛇を退治した素戔嗚尊を讃え、悪王子の称号を賜り、運命を切り開く若き勇猛心の御魂を荒御魂と申しお祀りしています。当時は、第64代円融天皇の御代で、平将門の乱(935) 藤原純友の乱(939)等地方の国々が乱れ、その犠牲者の祟りで疫病や災害が起こると考えられていました。その怨霊を鎮めるため祇園御霊会が行われ、東洞院四条の辻で四方に斎竹を立て注連縄を曳き渡しこの辻より巡行の列を作ったと祇園会起源にあり、これが祇園祭の始まりです。それが豊臣秀吉の命で烏丸五条に移され、この地を元悪王子町、、移転地を悪王子町と呼ばれるようになりました。悪王子社は明治10年より現在の八坂神社境内に鎮座されていますが、当町内であるのが本当で、土地所有者の御好意で平成10年4月悪王子社の分霊を頂きここにお祀りすることができました。

平成10年4月吉日 元悪王子町

前回の祠記事 ➡ 祠東001 三谷稲荷社 東山区

石鳥居は 昭和32年5月の建立 ここには、この祠の名が一切 記されていなかった

石柱に 発起人 小原正造 小原馬次郎 の名がありました

きれいでした

平成27年11月21日 撮影

石鳥居 建立は 大正10年10月

扁額は 「従一位 幾世稲荷大明神」

11月7日 8日 御火焚際 神官祝詞 8日 午後2時 幾世稲荷神社

と書かれていました

昔から 地域で 支えられてきているように 思えます

班女(はんにょ)塚

今は昔 平安京の頃、この辺りには藤原氏の邸宅がありました。その庭の中島に弁財天を勧請したのが「班女の宮」の始まりと伝わります。かつて、この町は「オハンニョ町」と称し、皆でお宮を守り、お宮に守られながら暮らした町衆の歴史があります。時代は移り、一帯が商業の中心になった江戸時代頃から、音が転じて「繁昌(ハンジョウ)町」と呼ばれるようになりました。

鎌倉時代の逸話集「宇治拾遺物語」第3章の長門前司の娘の話の舞台は、この地に符合することから、少なくともそれよりかなり古くから神が鎮座していたことを裏付ける証とされます。豊臣秀吉公が、この神霊を東山佐女牛へ移そうとしたところが、怪奇に見舞われて断念したという記録も残ります。

その後は、「繁昌神社」と共に神宮寺として真言宗の僧に寄って管理されていましたが、明治政府の神仏分離令により、現在の形を残すことになりました。いにしえ人の暮らしと信仰に思いを馳せ、今また、繁昌町内氏子で繁昌神社奥の院とし守っております。どうぞ本日御参拝のご縁を末永く心にお留め置き下さい。

平成26年甲午の年正月 繁昌神社

長門前司の娘の話

前長門国守の家に二人の娘がいた。姉には夫がいたが、妹は独身で、時折、妹を訪ねてくる男がいた。ところが、その妹は病にかかり、この世を去ってしまった。妹は、訪ねてくる男と、いつも話をしていた場所に倒れていた。男が来るのを、その日も心待ちにしていたのかもしれない。やがて妹の遺体は、棺に入れられて、鳥野辺の墓地に運ばれたが、墓地に着いて棺を開けてみると遺体がない。不思議に思って急いで家に帰ってみると、そこに、棺に入れたはずの遺体があった。次の日、再び、遺体を棺に入れて墓地に運んだが、棺を開けるとまたもや遺体はなく、家に戻ると、妹が男と話をしていた場所に横たわっていた。そしてとうとう、遺体は、まるで根を深く張った大木のように全く動かなくなってしまい「そんなにここにいたいのなら、妹が望む場所に埋葬してあげよう」と、床板をはずして、その部屋の床下に遺体を埋めることにした。すると、重くて動かなかった遺体は、今度は軽々と動かすことができた。しかし、妹が埋葬された家には「気味が悪い」と住む人は誰もいなくなり、やがてそこに塚が築かれ、社が祀られるようになった。それが半焼神社で、妹が埋葬されたところは「班女塚」として残っている。

妹が生きたのは、男が女のもとを訪ねてくる「通い婚」の時代であった。かつては、妹は独身のままこの世を去ったために、結婚を控えている者が、その塚の前を通ると、妹が嫉妬して破談するといわた。また、妹の霊を慰めるために、神社の例祭では男たちが全裸になって神輿を担ぐ決まりになっていたという。

関連記事 ➡ 繁昌神社

こ

こ