方広寺大仏殿跡・京都の大仏さん

天正13年(1585)、関白に就任した豊臣秀吉は翌14年、奈良東大寺にならって大仏の造立を発願し、

東山東福寺の近傍でその工事を始めます。ほどなくこの工事は中止されますが、

六波羅のこの地に寺地を変更して再開、文禄4年(1595)に大仏殿がほぼ完成すると、

高さ18mの木製金漆塗の大仏坐像が安置されました。

ところが翌年の大地震で大仏が大破し、慶長3年(1598)には秀吉もこの世を去ってしまいます。

その後、子である秀頼が金銅に変えて大仏の復興を行い、

途中、鋳造中の大仏から出火して大仏殿もろとも炎上するという困難を乗り越え、

慶長17年(1612)に大仏を事実上完成させました。

しかしその後鋳造された梵鐘の銘文 「国家安康 君臣豊楽」が徳川家を呪詛するものであるとして

徳川井家康が異議を唱えたために大阪の陣が起こり、

豊臣氏が滅亡してしまったことは歴史上大変有名です。

その後の徳川政権下でも大仏殿は維持され、寛政10年(1798)に落雷で炎上するまで、

「京の大仏つぁん」として都の人々に親しまれました。

巨大な石類(国史跡)で囲まれた伽藍は西向きに作られ、

規模は南北約260m、東西210mと推定されます、大仏殿は回廊で囲まれ、

西側正面に仁王門、三十三間堂に向かう南側には南門が開いていました。

仁王門跡から西へのびる道が正面通りと呼ばれることも方広寺に由来しています。

なお、「方広寺」の名称は、東大寺の重要な法会である方向会(ほごえ)にちなむといわれています。

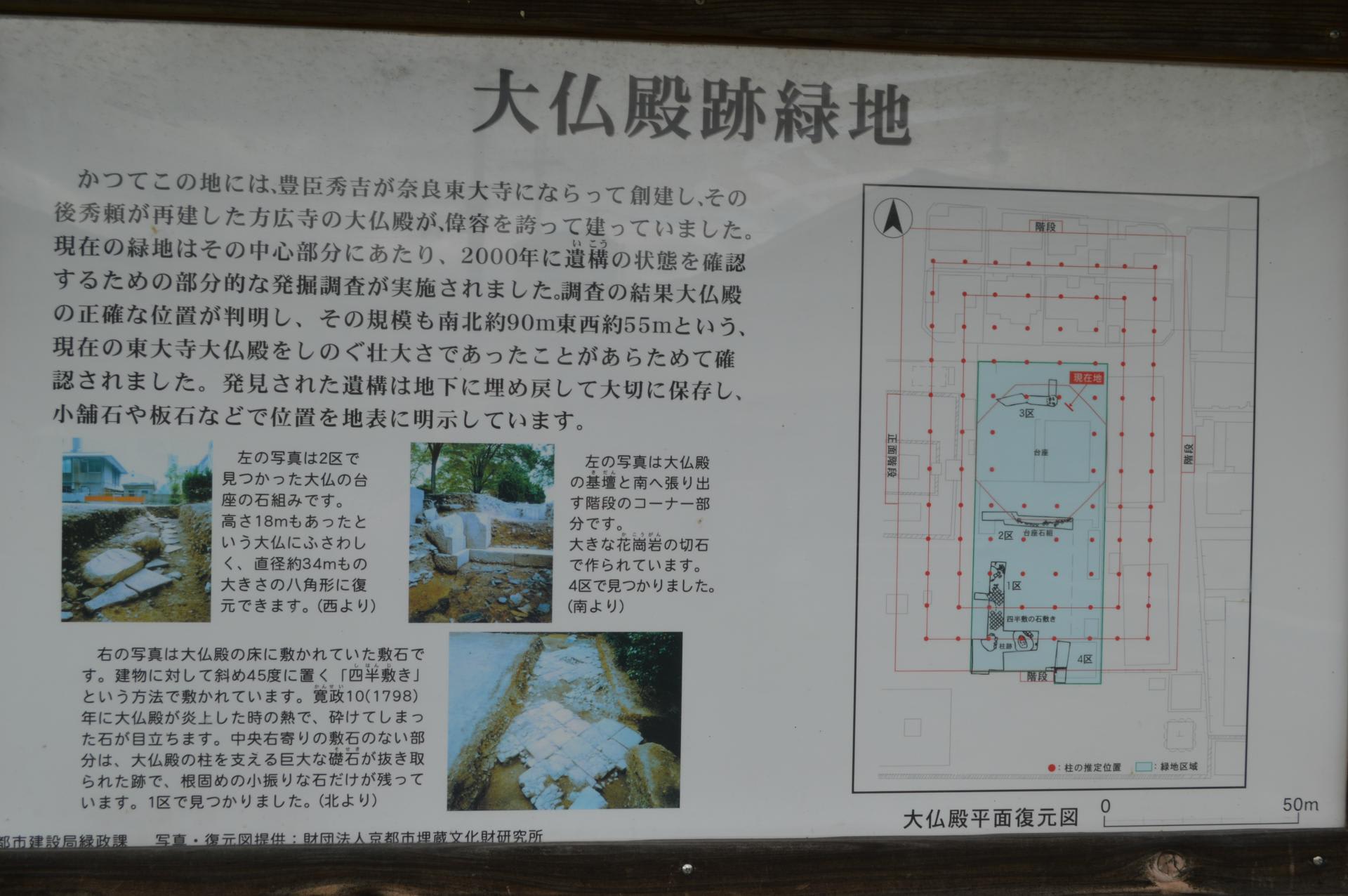

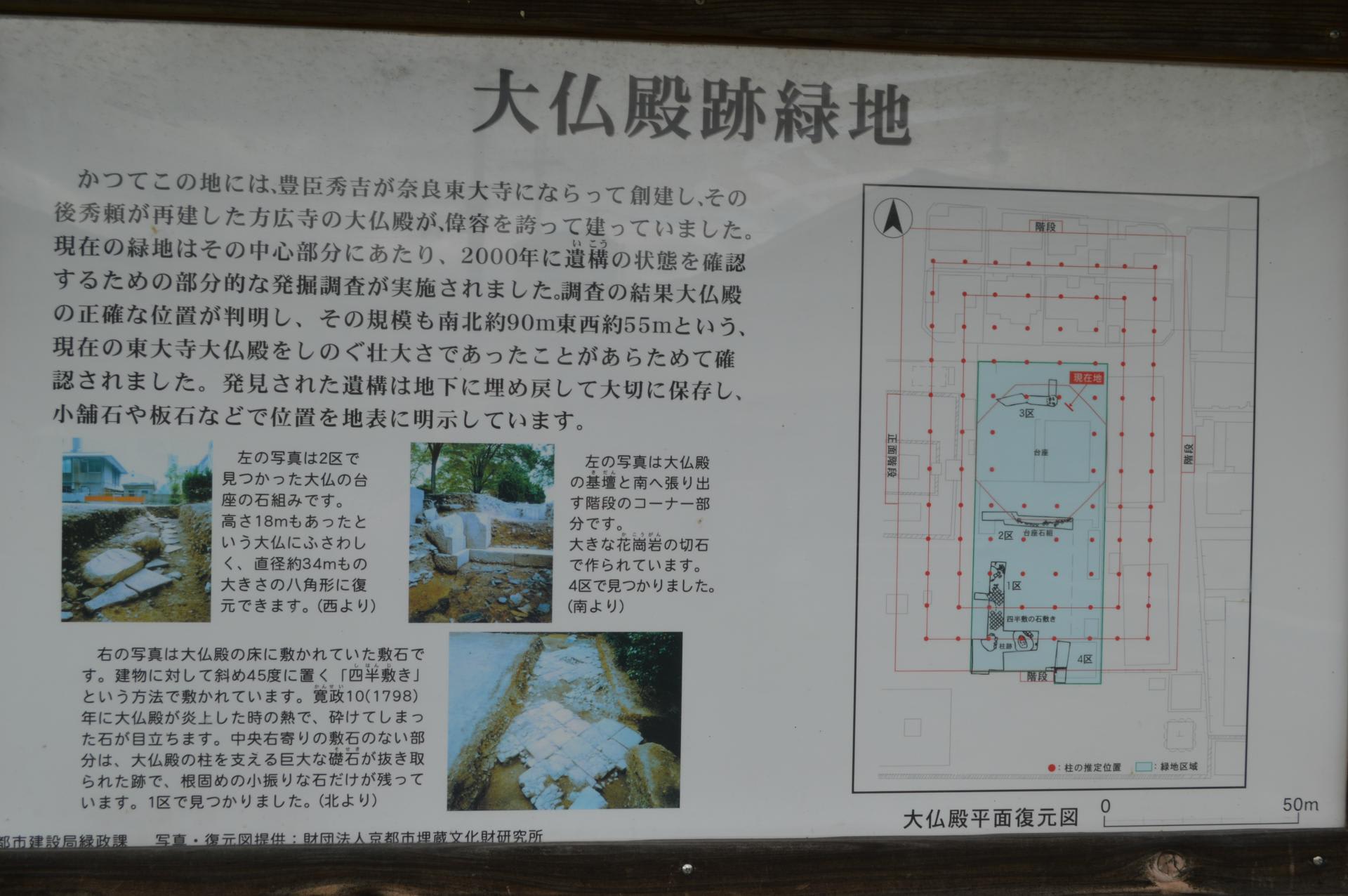

大仏殿跡緑地

かつてこの地には、豊臣秀吉が奈良東大寺にならって創建し、

その後秀頼が再建した方広寺の大仏殿が、偉容を誇って建っていました。

現在の緑地はその中心部分にあたり、2000年に遺構の状態を確認するための

部分的な発掘調査が実施されました。

調査の結果大仏殿の正確な位置が判明し、その規模も南北約90m、東西約55mという、

現在の東大寺大仏殿をしのぐ壮大さであったことがあらためて確認されました。

発見された遺構は地下に埋め戻して大切に保存し、

小舗石や板石などで位置を地表に明示しています。

秀吉は天正13年(1585)全国統一の基礎を固めると、

東大寺にならって大仏殿の建立を計画し、翌年5月この地で起工した。

「太閤記」によると東大寺は20年で造営したが、秀吉は5年で造ると豪語し、

総監督に前田玄以をあて、奈良の大仏師・宗貞・宗印を召し、

時間短縮のため、木像の廬舎那仏を造らせた。

人夫は近畿から、鉄は「刀狩」で没収した刀剣から、巨石は秀吉配下の諸侯から献上させた。

文禄4年(1595)に9年の歳月を費やして竣工した。

この時の大仏殿は南北(桁行)45間、東西(梁間)27間、棟高25間、

左右四方に廻廊をめぐらした。廬舎那仏坐像は高さ16丈であった。

9月25日、落慶法要が行われた。

1度目

慶長元年(1596)7月12日 大地震で大仏殿は倒壊。大仏は大破した。

2度目

慶長2年(1597) 信濃国善光寺の本尊阿弥陀如来像を移して代わりの本尊としたが、

残暑が厳しいというのににわか雪が降り、寒さは人の肌をさすという気候の異変を生じたので、

世人は如来の祟りだとおののいた。よって翌慶長3年(1598)信濃に返還された。それは秀吉の亡くなる前日であった。

3度目

大仏の再建は秀頼によって受継がれた。慶長7年(1602)12月4日

、誤って銅造大仏の腹中より火を発し、仏殿と共に焼亡した。

4度目

慶長15年(1610) 徳川家康の勧めもあって再び起工。慶長17年(1612)3月に竣工。

この時の大仏は高さ6丈3尺の金銅製の巨像で、仏殿の規模も以前の通りであった。

慶長19年(1614)8月3日に開眼供養の予定であったが、

銅鐘の「国家安康、君臣豊楽」の家康呪詛の事件が起こり、

その後大阪冬・夏の陣へとなり豊臣氏の滅亡につながった。

このとき、家康は照高院門主の当寺の別当職を罷免し、

代わりに妙法院門主を当ててその付属寺院とした。それより寺運は衰退した。

5度目

寛文2年(1662)の地震で大仏が破壊した。幕府は、黄金を以て像を造るのは無益だといい、

大仏を木像に改めた。旧像は溶解して寛永通宝(大仏銭)に改鋳した。

6度目

寛政10年(1798)7月 雷火によって、堂宇とともに大仏は焼失した。

7度目

天保14年(1843) 尾張国の有志が旧大仏の10分の1の木像を寄進し、

これを仮本堂に安置した。しかし、昭和48年(1973)3月28日の夜、

失火によって焼失した。その後は再興されることなく本堂跡は駐車場となっている。

地震・雷・火事・おやじ(徳川家康)のすべての災難・苦難に遭遇してきた。

往年の大仏殿の再建はかなわないのだろうか

関連記事は この画面左上 ブログ内検索 を使ってみてください

近辺地域記事 ➡ 地図の右下 ユーザー地図 をクリック

関連記事 ➡ 専念寺 前田玄以ゆかりの寺