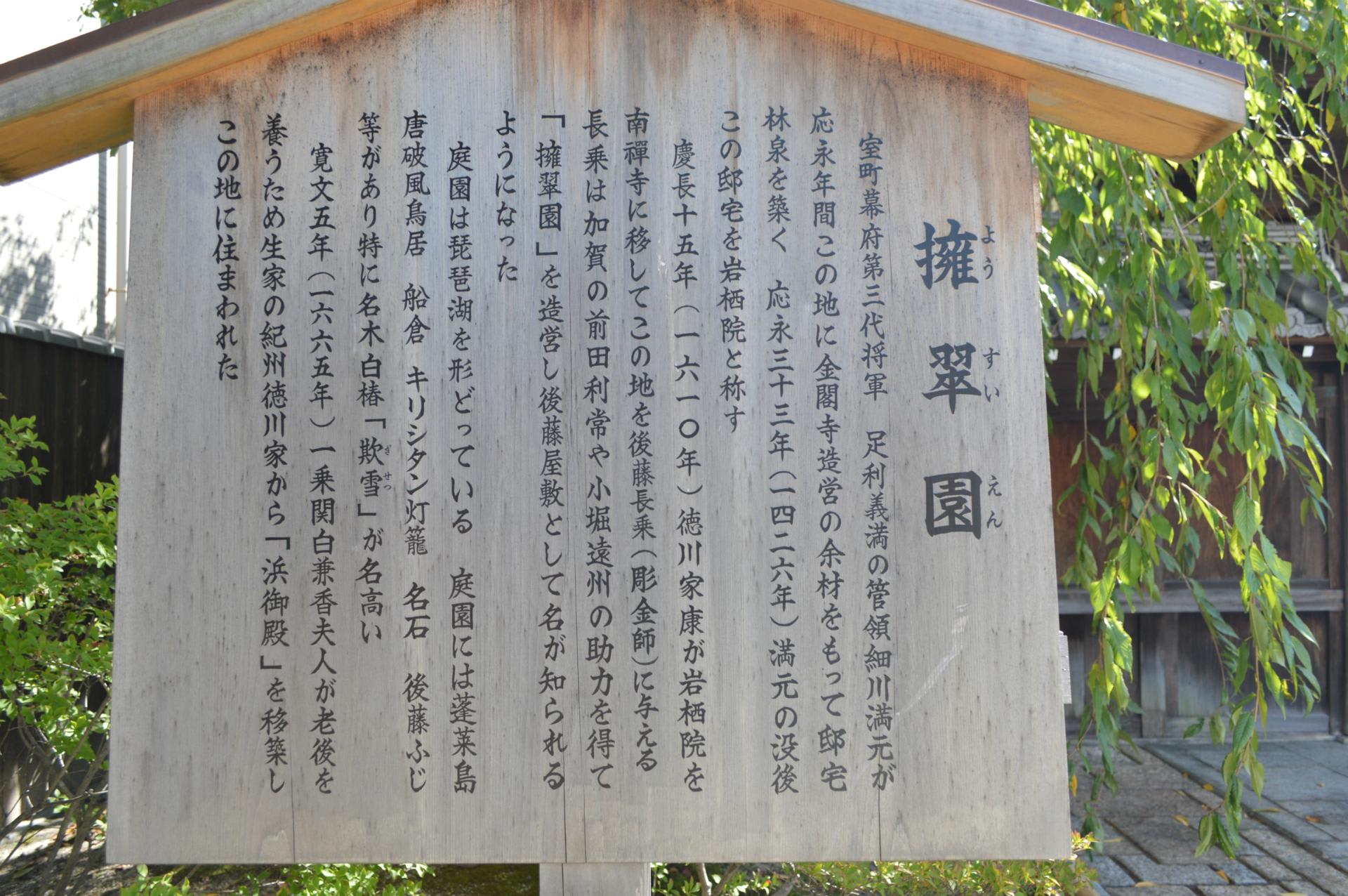

この付近 小堀遠州屋敷跡 二条城から南へ徒歩10分

小堀遠州は小堀遠江守政一と言い、天正7年(1579)近江国坂田郡小堀村・

現滋賀県長浜市に生まれた。

遠州は徳川初期三代に仕えた幕閣の一人であり、

京都代官・伏見奉行・作事奉行として大いに活躍した。

特に作事には早くから参画し、

駿府城・伏見城・二条城・仙洞御所・桂離宮・大徳寺狐蓮庵・南禅寺金地院などの

造営に携わり、卓越した才能を発揮した。

また、遠州は茶人としての名声も高く、

千利休・古田織部・小堀遠州と続く茶道の本流を受け継ぎ今日に伝わっている。

寛永3年(1626)後水尾天皇の二条城行幸に際しては、

行幸御殿並びに庭園の造営に尽力し、行幸行事の全ての室札・繕部の総指揮を勤めた。

この行事は天皇家との姻戚関係の成立による

徳川家の威光を天下に知らしめる歴史的大行事であった。

本屋敷は六角越後町屋敷とも言われ、伏見屋敷・長妙寺屋敷と共に、

京都周辺の小堀家所有屋敷の1つである。

行幸の前後には大名・公家・旗本など多数の人々を招いて、

遠州主催の茶会が二条城に近い本屋敷で再々とり行われた言われている。

当時茶会は政治的意味合いも深く、この界隈は政治の一大中枢であったと思われる。

遠州から数代後の伏見奉行小堀和泉守政方の時代(1785)に伏見騒動が起り、

小堀家は失脚御役御免・領地没収となるが、本屋敷は小堀家所有として存続する。

文政13年(1830)に到り、本屋敷を町人に売却することになるが

その時の行政手続はすべて町中で行っており、

屋敷売買に関する文書は今も現存している。

遠州辞世

昨日と云い今日と暮らしてなす事も浮身の夢の醒める曙

平成22年2月22日 越後突抜町

小堀遠州ゆかりの地 ➡ 人物006 小堀遠州