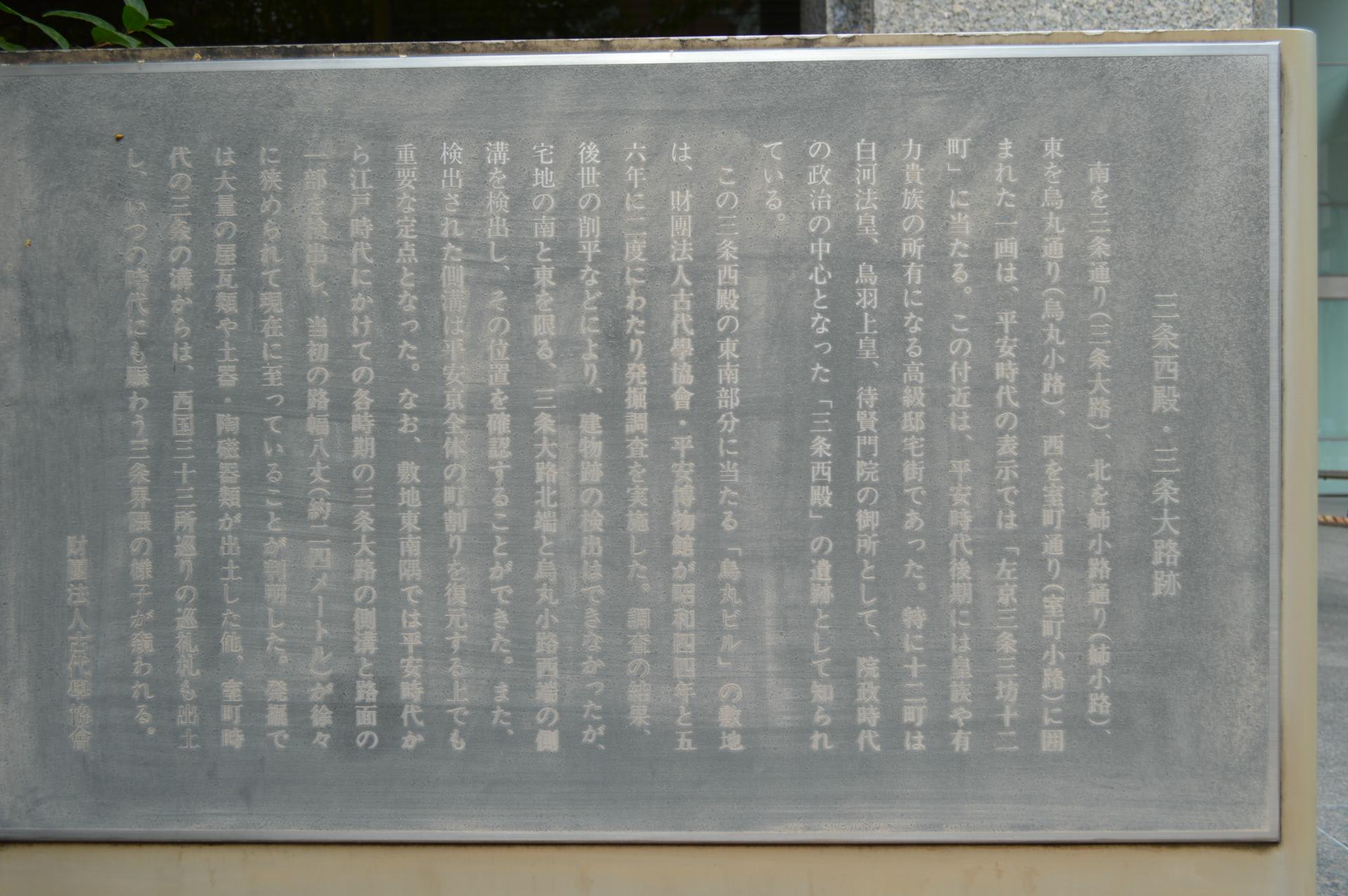

三條南殿の遺址

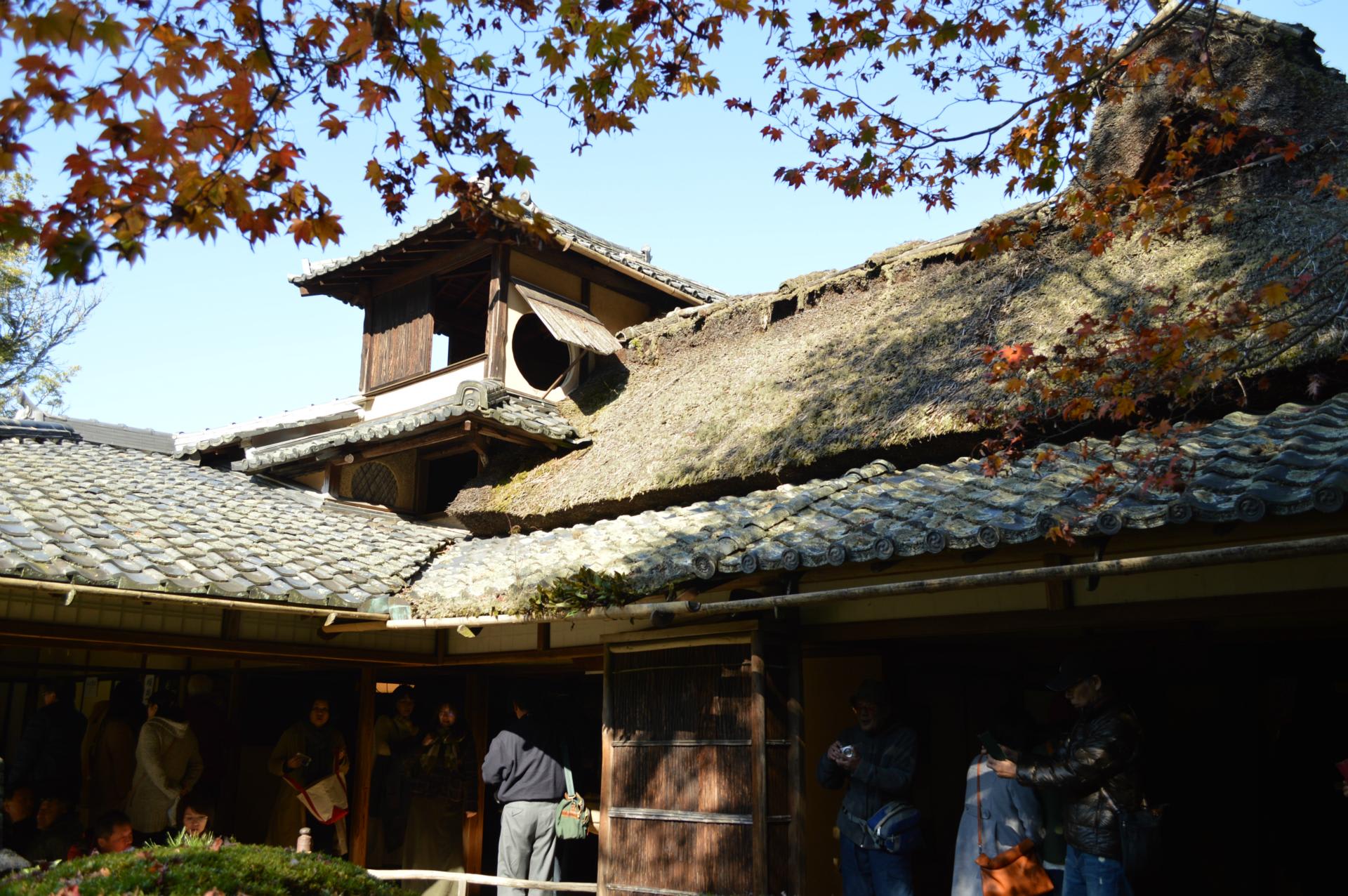

この建物の敷地には、昔三條南殿という邸宅があった。

三條南殿は、三条、烏丸、六角、室町の4つの道に画された方121メートルの邸宅であった。

初め左大臣藤原実能の邸宅であったこの三條南殿は、

長承2年(1133)ごろ実能によって鳥羽上皇に献上され、上皇の御所になった。

これがいつ鳥羽上皇の皇女の上西門院(統子内親王)の御所になったかは不明であるが、

恐らくそれは仁平元年(1151)のことであったらしい。

それ以来、三條南殿は文治5年(1189)7月に崩御されるまで、上西門院の御所となっていた。

クリックでジャンプします ➡ 上西門院(統子内親王)の陵墓

特記されるのは、保元3年(1158)から翌年平治元年にかけて、

若き日の源頼朝(1147~1199 11歳ぐらい)が上西門院の官人としてこの御所で勤務していたことである。

その後、すなわち建久8年(1197)三條南殿は後鳥羽天皇の生母の

七條院(藤原殖子)の御所となり、安貞2年(1228)に崩御されるまで女院はここに住んでおられた。

平安時代後期から鎌倉時代中期まで勢威ある女院の御所であったため、

歴代の天皇はしばしば三條南殿に行幸された。また女院の女房には才媛が多かったため、

この御所は和歌文化の有力な中心の1つをなしていたのである。

昭和50年5月 平安博物館

12月5日 撮影 12月10日 追加