恵比須殿

当若王子神社の末社 夷川社の御祭神であります。

恵比須神像は木造寄木造り等身大の坐像で社宝の御神体として祀られ現在も多くの崇敬者より篤く信仰されております宝暦11年(1761)に書かれた「京町鑑」には「古老云、往古西洞院中御門―今の椹木町―に北山の下流あらはれ、またこの辺に蛭子(えびす)社有りしゆえ 恵比寿川と號し、其後次第に人家建つゝ゛きしゆえ通りの名とす、應仁の乱に此社亡滅し、川も埋もれ侍りしが不思議に蛭子の神像残り…云々」とありこの御神像が当社に祀られたと伝えられている。

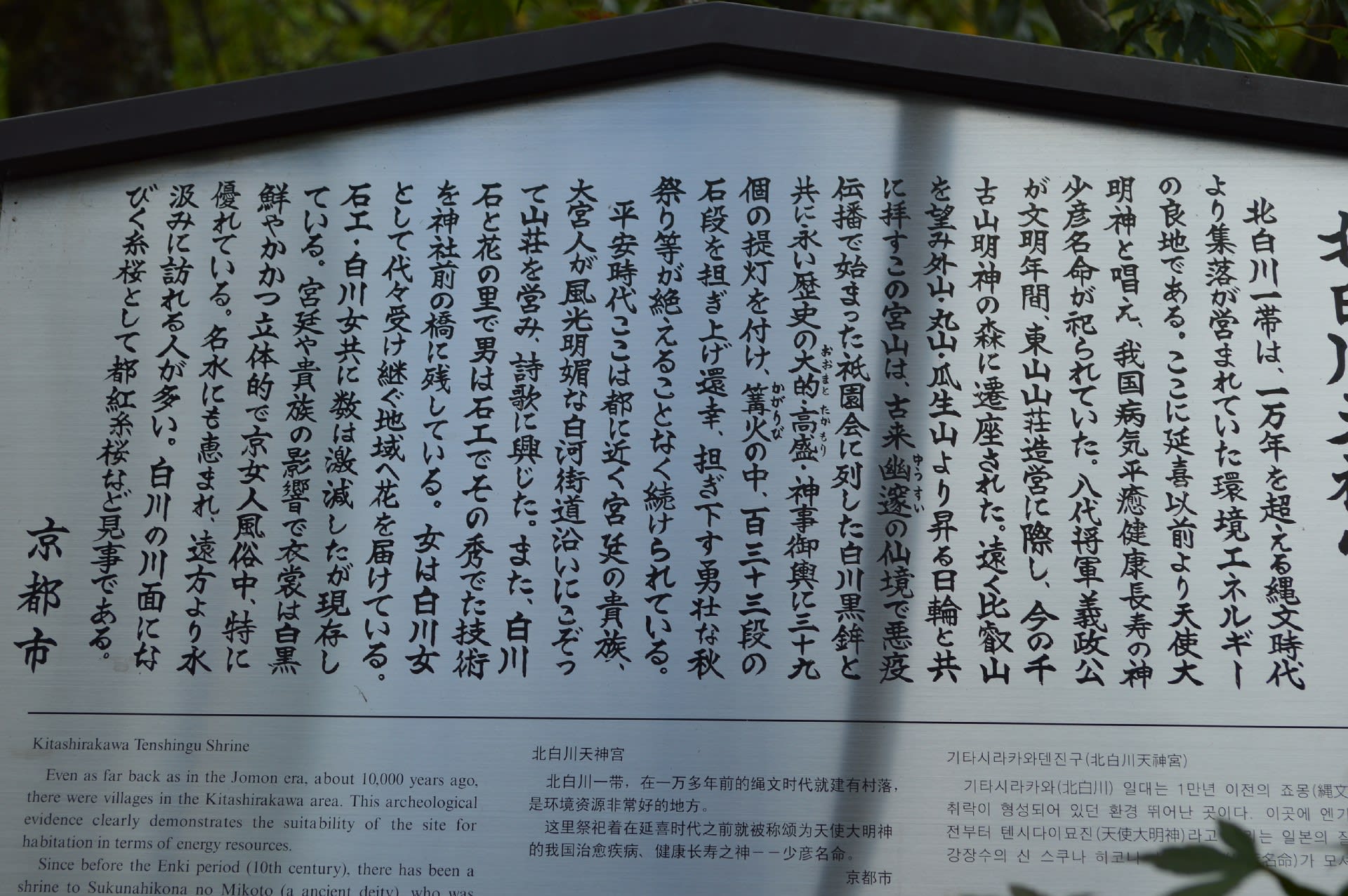

熊野若王子神社

当社は永歴元年(1160)後白河法皇が熊野権現を勧請した若王子の鎮守社で 社名は天照大神の別称若一王子に因んでこのように名付けられた。

以後 室町幕府及び武家の信仰を集めると共に、花見の名所としても知られ、寛正6年(1465)3月には足利義政により花見の宴が催された。その後応仁の乱により社殿は荒廃したが、豊臣秀吉により再興され 社殿及び境内が整備された。

現在の社殿は昭和54年(1979)一社相殿に改築されたもので以前は本宮・新宮・那智・若宮の4棟からなっていた。

神社 前回の記事 ⇒ 神社笠置0236 稲荷社 笠置寺内

次回の記事 ⇒ 0238

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます