十三重塔 ⇒ まち歩き宇治0945 浮島十三重石塔 日本で現存最大の15メートル

前回の記事 ⇒ 神社八幡0219 石清水八幡 大西坊跡

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

十三重塔 ⇒ まち歩き宇治0945 浮島十三重石塔 日本で現存最大の15メートル

前回の記事 ⇒ 神社八幡0219 石清水八幡 大西坊跡

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

北谷 太西坊(大西坊) 跡

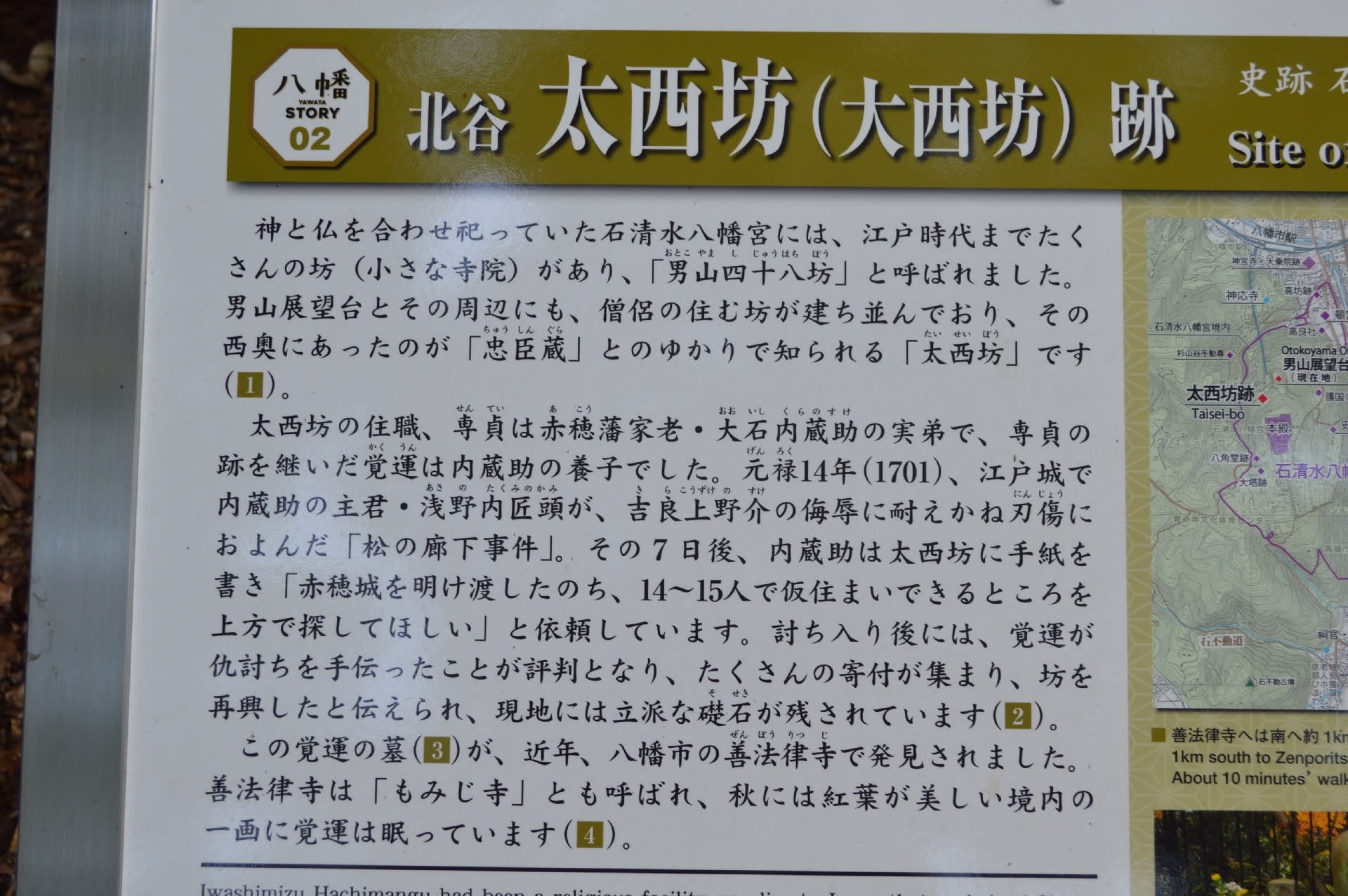

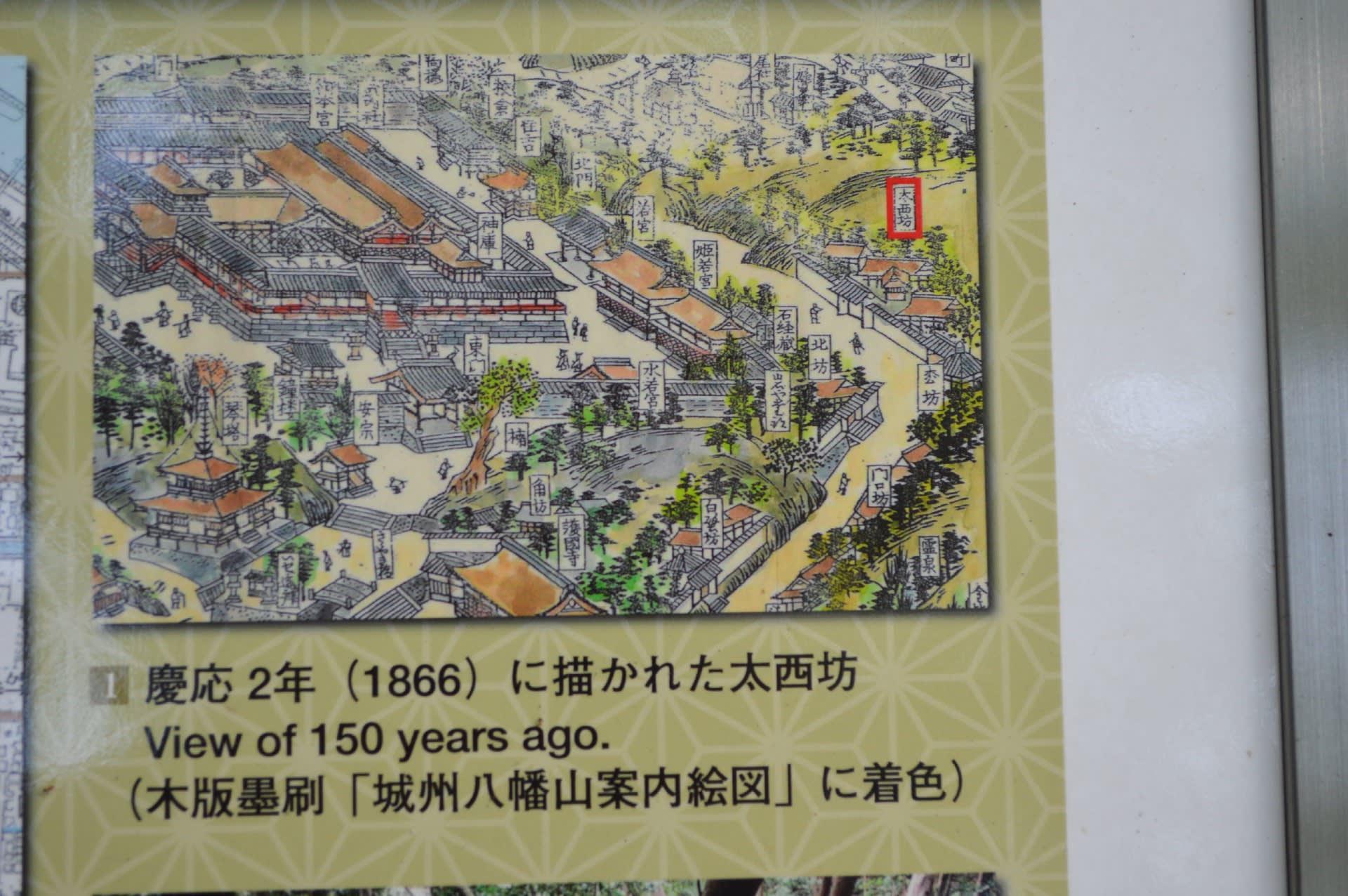

神と仏を合せ祀っていた石清水八幡宮には、江戸時代までたくさんの坊(小さな寺院)があり、「男山四十八坊」と呼ばれていました。男山展望台とその周辺にも、僧侶の住む坊が立ち並んでおり、その西奥にあったのが「忠臣蔵」とのゆかりで知られる「大西坊」です。

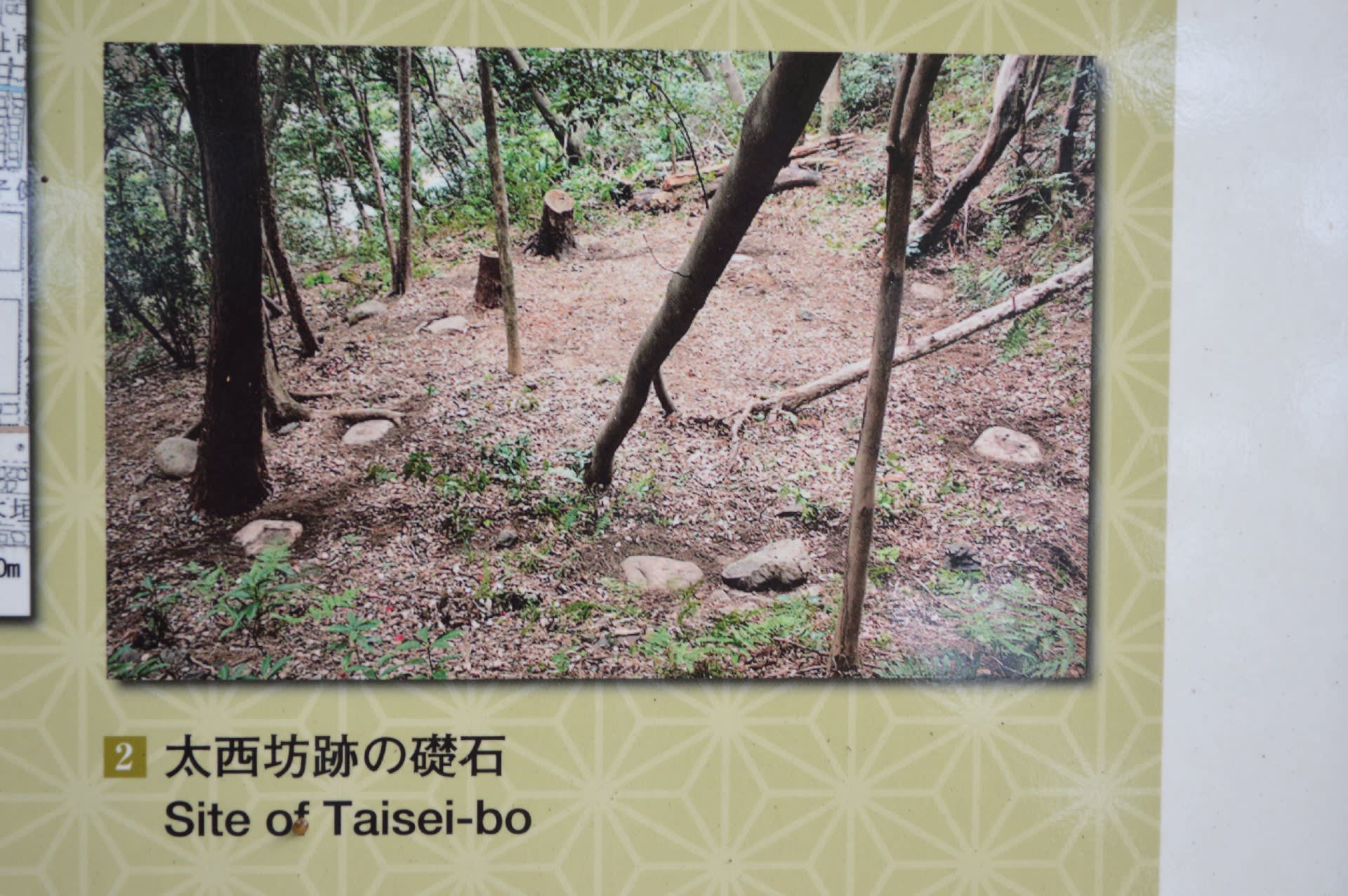

太西坊の住職、専貞は赤穂藩家老・大石内蔵助の実弟で、専貞の跡を継いだ覚運は内蔵助の養子でした。元禄14年(1701)、江戸城で内蔵助の主君・浅野内匠頭が、吉良上野介の侮辱に絶えかね刃傷におよんだ「松の廊下事件」。その7日後、内蔵助は大西坊に手紙を書き「赤穂城を明け渡したのち、14~15人で仮住まいできるところを上方で探してほしい」と依頼しています。討ち入り後には、覚運が仇討を手伝ったことが評判となり、たくさんの寄付が集まり、坊を再興したと伝えられ、現地には立派な礎石が残されています。

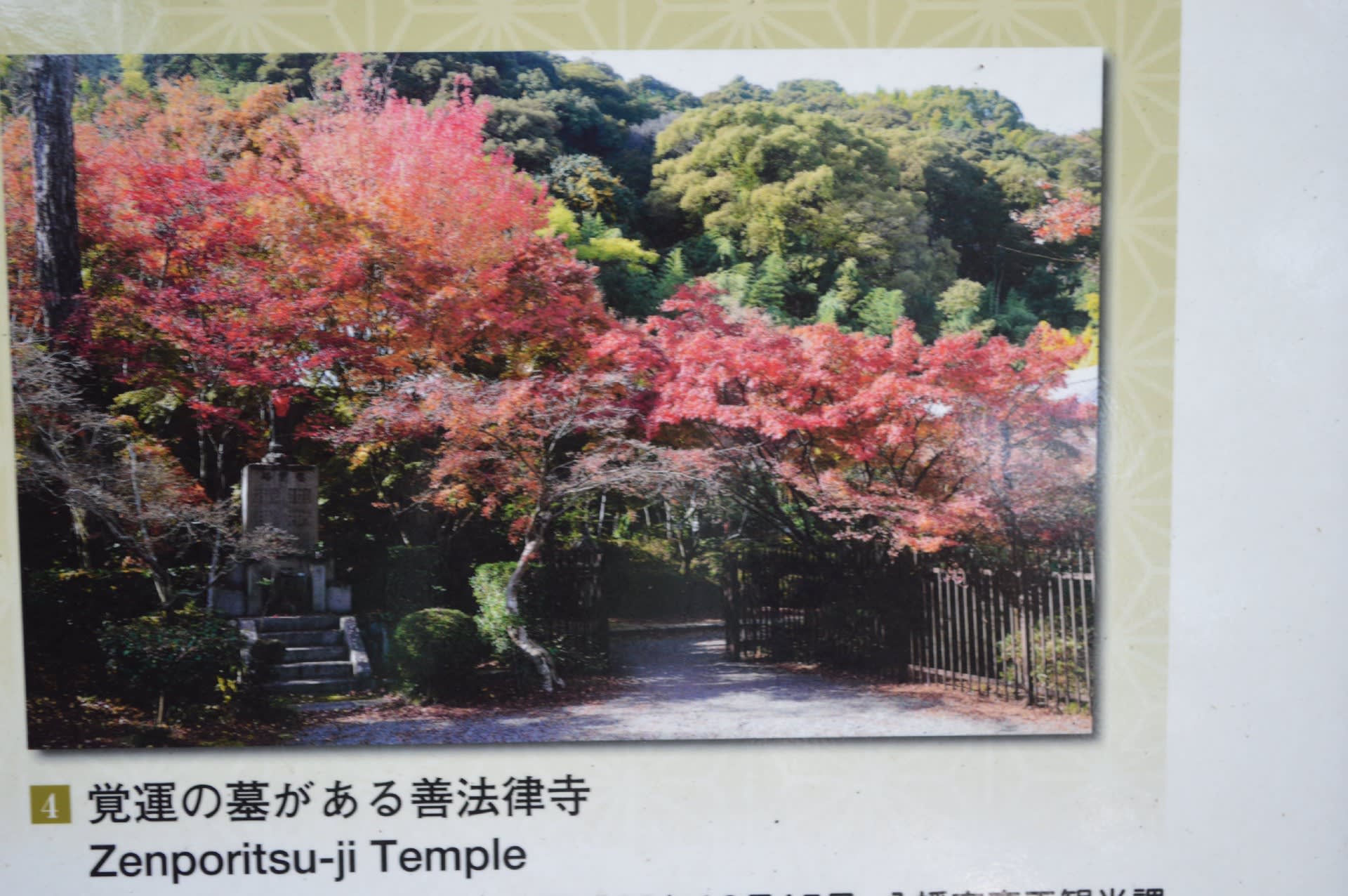

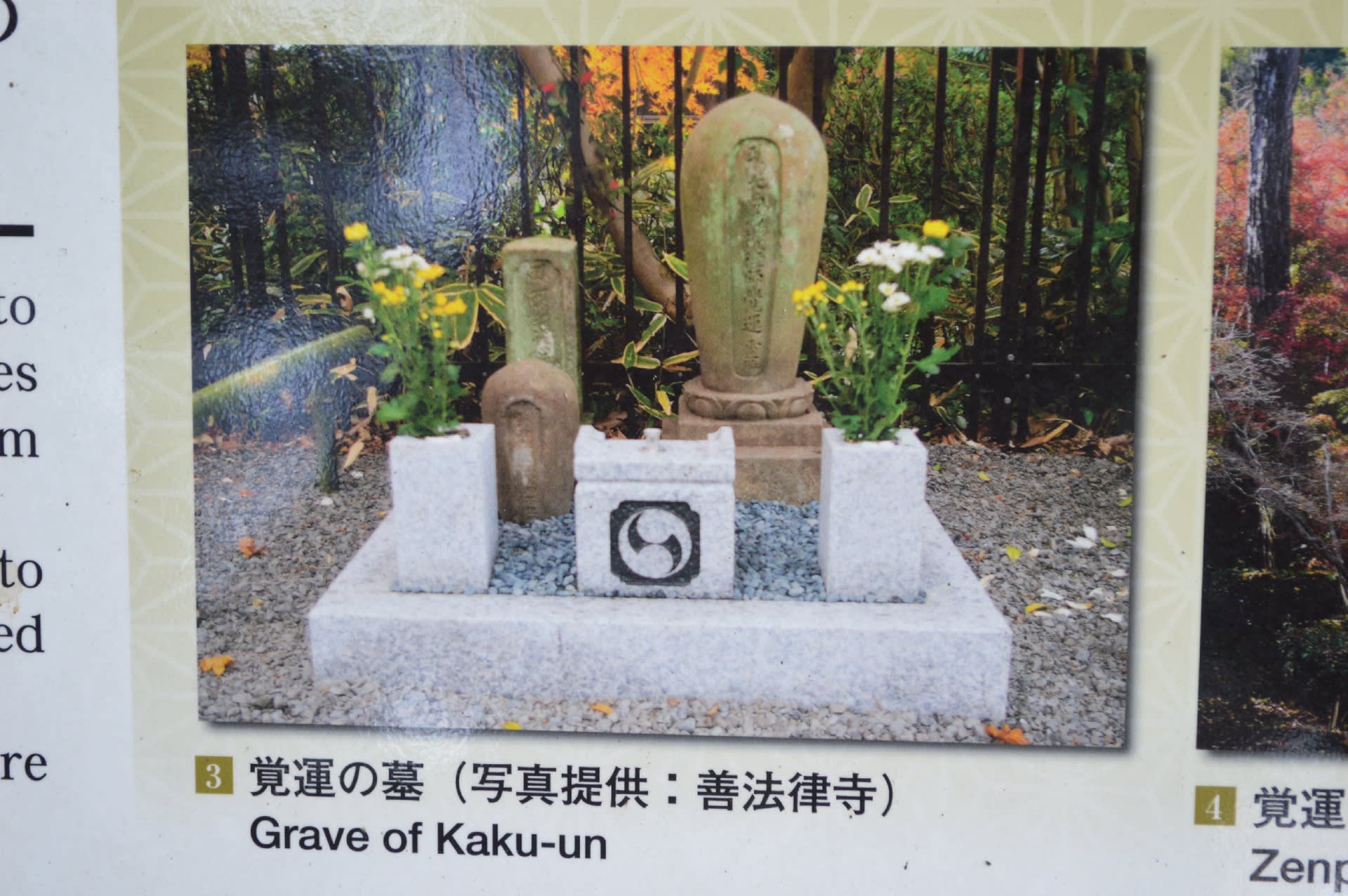

この覚運の墓が、近年、八幡市の善法律寺で発見されました。善法律寺は「もみじ寺」とも呼ばれ、秋には紅葉が美しい境内の一画に覚運は眠っています。

関連記事 ⇒ 寺院八幡0583 善法律寺 三宅石碑 慰霊碑 紀元2600年碑

神社 前回の記事 ⇒ 神社八幡0218 石清水八幡宮 社号標 三宅石碑

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

石清水八幡宮

昭和3年10月 京都 三宅安兵衛 建立

神社 前回の記事 ⇒ 神社八幡0217 石清水八幡宮 本社 重文

関連記事 ⇒ 関連0022 三宅安兵衛 石碑 その2

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

西総門 重要文化財

住吉社 重要文化財

北総門 重要文化財

水若社 重要文化財

おがたまの木

東総門 重要文化財

信長塀

神社 前回の記事 ⇒ 神社八幡0216 石清水八幡宮 石燈籠 重文

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

神社 前回の記事 ⇒ 神社八幡0215 石清水八幡宮 灯籠がたくさん並ぶ

関連記事 ⇒ まとめ045 京都府の重要文化財・国宝 建物

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

一ツ石 (ひとついし) この石から本殿までの間でお百度参りやお千度参りを行った

神社 前回の記事 ⇒ 神社八幡0212 石清水八幡宮 表参道 第3鳥居 と 鳩峯寮の庭

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

鳩峯寮の庭 重森三玲 作

この石庭は昭和を代表する作庭家である重森三玲翁により、昭和36年9月16日に当地方を襲った第2室戸台風で倒壊した三之鳥居(正保2年・1645建立)の石材を用いて、昭和41年5月11日に作庭されました。参道の石畳を含めた東西にわたり一貫する直線と斜線の繊細な組み合わせと、力強い石組との対比によって構成された珍しい石庭で、生涯にわたって月参りを続けられた翁の深い敬神崇祖の心が大変見事に表現されています。

関連記事 ⇒ 49 八幡 地区 記事検索一覧 その2

神社 前回の記事 ⇒ 神社八幡0211 石清水八幡宮 表参道 第2鳥居

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

走田神社(はしりだ)

奥海印寺・長法寺両村の産土神。式内社で、「延喜式」にのる乙訓19座の1つである。祭神は天児屋根命・武甕槌神・経津主神・姫大神の春日4柱を祀る。

かつては「妙見社」と言われ寂照院の鎮守であったが、明治以後、正式に「走田神社」と呼ばれるようになった。社名の「走田」は初穂をつくる田を指し、早稲田の守護神であったであろう。なお、正月13日には御千度詣りや弓講が行われる。また、明治初め頃まで同じ祭神を祀る小倉神社(大山崎町円明寺)の神輿がこの社まで渡御し、その道がまだ古老たちによって語り継がれている。

遠くに 見えるのは 石清水八幡宮・男山でしょうか

ヤマモモ

神社 前回の記事 ⇒ 神社城陽0209 天満宮

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

大典記念 とある

催されており

神社の由緒はあきらかでない。棟札で古いものは慶長11年(1606)であるが、神社の成立はこれよりも早い。

江戸時代には境内で「雨乞い」も行われた。慶長3年には「おかげ踊り」が盛大に催されており、拝殿の絵馬にはその様子が生き生きと描かれています。

関連記事 ⇒ 関連0008 御大典記念のあるところ

神社 前回の記事 ⇒ 神社城陽0208 旦椋神社(あさくら) 以仁王の冑

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

旦椋神社

旧観音堂村の産土神。旦椋は穀物を収納する校倉の古語。また、平治の乱で知られた以仁王の冑を祀ったとも伝え、冑神社と称したという。

本殿は、二間社流造、こけら葺。規模・つくりは、荒見神社本殿(重要文化財)に共通しており、桃山時代風の華やかさがある。現在、本殿は覆屋で守られている。境内は、カシが中心の緑豊かな森である。境内地の背後は砂利採取地がせまっているが、氏子の努力によって境内の緑は守られ、鎮守の森にふさわしい景観を遺している。

当社の例祭は10月4日である。観音堂の道沿いには、高張ちょうちんがたちならぶ。神輿の巡行はなく静かな祭りである。桃山時代の建築様式を伝える本殿や緑豊かな境内地をもつ当社は、昭和58年4月15日付で、京都府より本殿は登録文化財に登録され、本殿を含む境内地は環境保全地区の決定を受け、将来にわたる保存と保護の措置が講じられた。

旦椋神社には、平安時代末期(12世紀後半)の皇族で平氏討伐に挙兵した以仁王が、戦いで傷つき、冑をとって休んだという言い伝えがあります。

式内 旦椋神社 明治21年3月

皇紀2600年の鳥居

関連記事 ⇒ 陵墓府021 以仁王 神社府0108 高倉神社

関連記事 ⇒ まとめ006 紀元2600年石碑・献木・奉納額

神社 前回の記事 ⇒ 神社城陽0207 荒見神社 本殿・重要文化財

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

平成30年12月9日 撮影

荒見神社

本殿 重要文化財

御霊社 京都府登録文化財

旧富野村の産土神。社伝によれば、もと五社ケ谷にあったが、室町時代に現在地に移ったという。当社は、祭神が多い(五柱)のが特徴。社殿は水田の中に立つ森で、アラカシ・シイ・クスが繁茂している。

周囲には堀割がめぐる。南面の鳥居をくぐると藥井門があって神社としてはめずらしい。神仏習合時代のおもかげを残している。

境内に入ると西面して本殿が立つ。富野の有力大工の手になるもので、桃山期建築の特徴をよく示す。本殿は慶長9年(1604)の棟札をもつ三間社流造、檜皮葺、本殿右側の境内社御霊社は、一間流造、檜皮葺きの小規模な建物。建立時期について、蟇股は本殿のものより古い室町時代後期ごろの特徴を持つが、組物、木鼻は近世のもので本殿と共通する。

東 六兵衛

寛延貮年9月 (1749)

荒見なる菊水神座

関連記事 ⇒ まとめ045 京都府の重要文化財・国宝 建物

神社 前回の記事 ⇒ 神社城陽0206 水度神社 (みと神社) 本殿・重要文化財

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

鴻ノ巣山のふもとにある水度神社は、旧寺田村の産土神で、祭神は天照皇大御神・高御産霊神・少童豊玉姫命です。「山城国風土記」逸文に、「久世の郡水渡の社祇社」とあることから、風土記が編さんされた奈良時代には存在したと考えられます。平安時代前期に成立した『延喜式』には、「水渡神社三座」と記されています。

重要文化財の本殿は一間社流造で、文安5年(1448)に造営された市内に現存する最古の建物です。屋根は桧皮葺で、正面に大きな千鳥破風があります。また、庇の正面中央には、透彫の唐草と笹りんどうをあしらった欄間がつけられ、意匠を凝らした優美な建物です。

水度神社には京都府登録文化財の「おかげ踊り図絵馬」と、城陽市指定文化財の「鉄湯釜」、「大般若経」があります。「おかげ踊り図絵馬」は、文政13年(1830)11月1日に寺田村北東町の人々が水度神社に奉納したおかげ踊りの様子を描いたものです。「鉄湯釜」は、湯立て神事に使われていたと考えられ、銘文から応永32年(1425)に作られたことがわかります。

「大般若経」は、鎌倉時代前期にさかのぼる書写経で、村落における信仰の歴史を知る貴重な資料です。

水度神社には、「寺田 大自 天神 日薬師堂 応永33年8月28日」の文字がある鉄湯釜が保存されています。応永32年(1425)は室町時代中頃で、当時この神社の祭神が「大自在天神」つまり菅原道真に変わっていたことがわかります。九州大宰府に左遷され延喜3年(903)、不遇の中で没した菅原道真の怨霊が京の都をおびやかしたため、その祟りを鎮めようと北野天満宮(京都市上京区)がつくられたといわれます。天神信仰は、雨をもたらす雷神信仰と道真信仰が結びついたものです。水度神社の祭神が道真となったのは、在来の神より強い霊力を持つと考えられたからでしょうか。

この湯釜も、かつてこの神事に使われたのでしょう。全国で6番目に古いこの大きな湯釜は、当時における寺田の「まつりのかたち」の一端を示すものとして、市の文化財に指定されています。

この神社に住みついていた フクロウ

神社 前回の記事 ⇒ 神社城陽0205 久世神社 本殿・重要文化財 久世廃寺跡

関連記事 ⇒ まとめ045 京都府の重要文化財・国宝 建物

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます