■ラビ・バトラ「JAPAN繁栄への回帰」総合法令より

経済とは需要と供給がすべてである、ほとんどすべての問題はこの二つの力を通して検討できる。

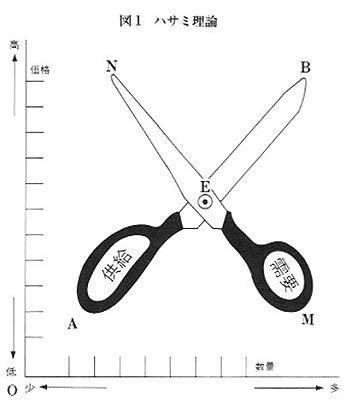

需要と供給は、一対のハサミの刃の動きで示すことができる。

AからBへの動きが供給を表し、MからNの動きが需要を表し、ポイントEが均衡地点で、需要と供給が均衡する唯一のポイントである。

実際にどのような経済の病の重さも、その均衡点から、どれだけ逸脱しているかで診ることができる。

ほとんどすべての市場は、このハサミの図表を使って分析できる。

通常この二つの座標軸(AーBとM-N)が価格と量を表す。

しかしその価格と量の意味、何の数値と数量なのかはどの市場かによって異なる。

おびただしい数の製品とサービス市場の場合、縦軸は製品やサービスの価格を表し、横軸は需要と供給の量を表している。

労働市場においては縦軸は賃金を表し、横軸は労働力の需要と供給を表す。

株式市場だと縦軸は株価で、横軸は発行株式数を表す。

不動産市場ならば縦軸は不動産価格であり、横軸は不動産の規模を表す。

国全体の経済を調べる場合、需要と供給の意味が少し異なってくる。

この場合、需要と供給は実際の量ではなく、物価の変動に合わせて調整された実質的な通貨価値を表すことになる。

国全体の需要とは、物価の変動に合わせて価格調整をした資金が、年間を通してどれだけサービスや製品に費やされたかの総額を表すことになる。

国全体の供給とは、物価の変動に合わせて価格調整をした製品とサービスの総生産額を表す。

つまり国全体の供給とは、GDPの実質的な値を示すのである。

そこで国全体の市場では、縦軸が最終消費財(綿花や鉄や銅やアルミニウムなどの原材料以外の製品)である。

このハサミの図表の仕組みを追えば、経済学者の考え方や方向付けの理論を判断できる。

このハサミの二つの刃は、個人の持つ期待感や政府の経済政策に呼応して頻繁に上下していく。

こうして生産価格・賃金・金利が変動していくのである。

経済とは需要と供給がすべてである、ほとんどすべての問題はこの二つの力を通して検討できる。

需要と供給は、一対のハサミの刃の動きで示すことができる。

AからBへの動きが供給を表し、MからNの動きが需要を表し、ポイントEが均衡地点で、需要と供給が均衡する唯一のポイントである。

実際にどのような経済の病の重さも、その均衡点から、どれだけ逸脱しているかで診ることができる。

ほとんどすべての市場は、このハサミの図表を使って分析できる。

通常この二つの座標軸(AーBとM-N)が価格と量を表す。

しかしその価格と量の意味、何の数値と数量なのかはどの市場かによって異なる。

おびただしい数の製品とサービス市場の場合、縦軸は製品やサービスの価格を表し、横軸は需要と供給の量を表している。

労働市場においては縦軸は賃金を表し、横軸は労働力の需要と供給を表す。

株式市場だと縦軸は株価で、横軸は発行株式数を表す。

不動産市場ならば縦軸は不動産価格であり、横軸は不動産の規模を表す。

国全体の経済を調べる場合、需要と供給の意味が少し異なってくる。

この場合、需要と供給は実際の量ではなく、物価の変動に合わせて調整された実質的な通貨価値を表すことになる。

国全体の需要とは、物価の変動に合わせて価格調整をした資金が、年間を通してどれだけサービスや製品に費やされたかの総額を表すことになる。

国全体の供給とは、物価の変動に合わせて価格調整をした製品とサービスの総生産額を表す。

つまり国全体の供給とは、GDPの実質的な値を示すのである。

そこで国全体の市場では、縦軸が最終消費財(綿花や鉄や銅やアルミニウムなどの原材料以外の製品)である。

このハサミの図表の仕組みを追えば、経済学者の考え方や方向付けの理論を判断できる。

このハサミの二つの刃は、個人の持つ期待感や政府の経済政策に呼応して頻繁に上下していく。

こうして生産価格・賃金・金利が変動していくのである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます