金森城(かねがもりじょう)(滋賀県守山市金森町)

金森は、寛正6年(1465)山門が東山大谷御堂を破壊した「寛正の破却」により、京都を逐われた本願寺第八世宗主蓮如が拠ったところです。それ以前から当地には金森惣道場があり、江南地域における真宗の拠点として知られていました。金森は東山道と琵琶湖とを結ぶ志那街道沿いの要地であり、戦国期にはこの道場を中心として寺内町が形成されていました。

元亀元年(1570)に始まる石山合戦では、大坂本願寺の宗主顕如の檄文に呼応するように、金森・三宅(守山市)を中心として一向一揆勢が蜂起します。本願寺からは坊官の川那辺秀政が送り込まれ、各地の門徒・武士たちが金森・三宅の両城に集まりました。元亀2年、織田信長軍の攻撃が開始されると一揆勢は籠城して戦いますが、同年9月遂に人質を出して降伏します。しかし翌元亀3年正月再び一向一揆勢が蜂起します。これに対し、信長は湖南周辺の村々から一揆に参加しない旨の起請文を取り、懐柔を図ります。元亀の起請文と呼ばれるこの起請文の徴集によって一向一揆は解体し、同年9月には金森宛の楽市楽座の織田信長朱印状が出されます。金森は織田政権下の都市として再生することになるのです。

金森寺内町については資料が少なく、また現地も大きく改変されているため、その構造は不明です。しかしながら、天保7年(1836)の村絵図が残されており、この絵図をもとに寺内町の構造を推測することは可能です。それによると、「善立寺」「因宗寺」「御坊」の三つの寺院を中心とし、町の中央を街道が通り、周囲が堀と土塁に囲まれていたことがうかがえます。善立寺・因宗寺は現在も当地に残り、御坊は現在金森懸所として知られています。

金森村絵図(『滋賀県中世城郭分布調査報告書3(旧野洲郡・栗太郡の城)』滋賀県教育委員会 1985)

金森城は、寺院を中心とした集落を囲う堀の南側に「城ノ下」という小字名があり、そこが城の伝承地ではないかと考えられています。現在は住宅地になっており、城の痕跡はまったく残っていません。しかしながら、集落の中を水路が何本か通っており、堀の痕跡ではないかと考えられます。

金森の集落内を通る水路

金森の集落内を通る水路

金森城については、構造だけでなくその歴史についても明らかではありません。寺内町に隣接することから見て、おそらく善立寺の開基と伝えられる川那辺道西の一族が居住していたものと思われます。

金森城へはJR守山駅から近江鉄道バス下物線または杉江循環線に乗り、金ヶ森のバス停下車です。そこから西の路地に入っていくと善立寺・因宗寺・金森懸所に至ります。その西に広がる住宅地、「城ノ下団地」と呼ばれるところが金森城の伝承地です。(松下)

金森寺内町の中核 善立寺

金森寺内町の中核 善立寺

現地探訪

善立寺の前が金森御坊で金ヶ森が寺内町として要塞化した時の中心となっていたところである。

善立寺の前が金森御坊で金ヶ森が寺内町として要塞化した時の中心となっていたところである。

金ヶ森御坊は通常施錠されていて入ることは出来ないが、善立寺にお願いすれば見せて頂くことが出来る。

境内奥には2.5mはあろうかという見事な懸所宝塔(重要文化財)が残っている。元々は石ノ戸にあったものを移したとのことであるが、兎に角立派な宝塔である。

鐘撞堂の石垣は後年に積み直しされたものであるが、宝篋印塔の台座や矢穴のある石など、当時の石垣の石材が使用されており、こんなところにも歴史が感じられて面白い。

城としての遺構は堀跡と見られる用水路が金ヶ森御坊のある台地の西側に残り、金森御坊から南約500mに大門という地名が残っており、寺内町の広さをおおよそ窺い知ることができる。

近くには蓮如が棒で地面を突いたら泉が湧いたという伝説のある蓮如池があり、善立寺には、元亀3年(1572)に織田信長が金森に与えた楽市楽座の朱印状が残されている。

なお、善立寺のご住職は、川那辺弥七入道道西から数えて20代目の川那辺さんが継いでおられる。

寛正6年(1465)本願寺は“一向専修念仏を唱え、念仏以外の三宝である仏,法,僧を誹る邪法を流布している”として、延暦寺西塔院の僧達によって東山・大谷本願寺が打ち壊しされた。

寛正6年(1465)本願寺は“一向専修念仏を唱え、念仏以外の三宝である仏,法,僧を誹る邪法を流布している”として、延暦寺西塔院の僧達によって東山・大谷本願寺が打ち壊しされた。

この打ち壊しを機に本願寺第8世法主蓮如は、堅田衆の援助を得て布教の拠点を近江・金ヶ森に移し道場を開いた。

この時に道場を主宰し野洲郡,栗太郡地域で門徒集団の中心になっていたのが川那辺弥七入道道西である。

元亀元年(1570)6月の姉川の戦い後、9月になると本願寺11世法主顕如は三好三人衆、および、浅井・朝倉氏と手を結ぶと共に各地の一向宗門徒に檄を飛ばし信長に宣戦布告(石山合戦)した。

寺内町として発展していた金ヶ森道場は、顕如の檄に従い、要塞化し信長に対抗するが、翌元亀2年(1571)に志村城と共に攻められ、籐左衛門秀秋の時に落城する。

なお、蓮如は寛正6年3月から文明3年4月までの6年間、東海、北陸、紀州、大和などを旅行していた時を除いては湖東、湖西に住んでいたとされ、「本福寺由来記」ではこの金ヶ森道場には70日滞在したとし、「金森日記秡」には3年間滞在したとしている。

金ヶ森の一向一揆については、信長公記の元亀元年(1570)に、守山で織田軍が一向一揆衆と戦ったとの記述がある。これは顕如の檄によって近江の一向宗が蜂起していたことを示すものである。

------------------------信長公記~元亀元年の条

「江州路地通りの御警護として稲葉伊豫守父子三人、斉藤内蔵之佐(斉藤利三)を江州守山の町に置かれ候ところ、既に一揆蜂起せしめ、へそ村に煙があがり、守山の町南の口より焼き入りしこと、稲葉諸口を支え、追い崩し、数多切り捨て、手前の働き比類無し。」

------------------------ココマデ

元亀2年(1571)になると、信長の一向一揆に対する攻撃は本格化し、伊勢長島の一向一揆に対し第1次長島攻めが行われる一方で、近江の一向一揆の本拠である金ヶ森は攻め落とされている。

------------------------信長公記~元亀2年の条

九月三日、常楽寺へ御出であり、御滞在ありて、一揆楯籠もる金ヶ森取り詰め、四方の作毛悉く苅田に仰せつけらる。しゝがき結ひまわし、諸口相支へ、取籠めをかせられ候ところ、御詫言申し、人質進上の間、宥免なされ、直ちに南方表に御働きと仰せ触れらる。

------------------------ココマデ

なお、一向一揆の詳細については、本願寺と一向一揆を参照下さい。

市三宅城

市三宅城

永原氏の支城で永原出雲守孝房が在城していたが、永禄11年(1568)足利義昭を奉じて上洛する織田信長を阻止せんとする六角承禎に従っていたため、織田軍に攻められ、観音寺城と共に落城した

市三宅城は東西約40m、南北約30mの単郭方形の城郭で、周囲には高さ1~3mの土塁が巡らされ、南側には空堀が残っている。

市三宅城は東西約40m、南北約30mの単郭方形の城郭で、周囲には高さ1~3mの土塁が巡らされ、南側には空堀が残っている。

しかし、西~北~東は住宅が隣接して建てられており、堀の確認は出来ない。

虎口は南北に2ヶ所あるが、大手は安楽寺側か。

地主さんのお宅には、菩提寺から移築された400年前の門が残っている。見学する際は、地主さんに一言お断りするようにしたい。

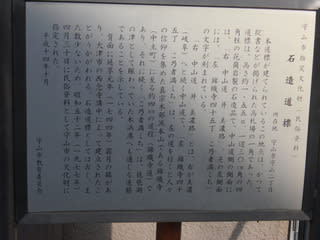

街道道標・・・中仙道

街道道標・・・中仙道

焔魔堂を南北に貫く中山道は、古く奈良時代以前には開通していたと言われています。奈良時代に奈良が交通の中心だったことで急激に整備されました。また江戸時代には幕府が江戸~京都間の交通要所として東海道と共に特に整備された道路であり五街道の一つで、往時は、主要幹線として栄え往来する大名や公家並びに幕吏とか朝鮮・琉球の使節の旅人等で賑わったようです。

五街道は、江戸(日本橋)を起点として全国を結ぶ5本の街道で、東海道(江戸~京都の53宿)・中山道(江戸~京都の69宿)・甲州街道(江戸~下諏訪の44宿)・奥州街道(江戸~白河の27宿)・日光街道(江戸~日光の21宿)で起点から終点までの約6Kmから14Kmの間に宿駅が設置された街道のことです。東海道と中山道は同じ江戸から京都間の道中ですが、参勤交代の諸大名が往来する路が決められており他の街道を通ることは許されなかった為や西国大名の幕府転覆の談合等を未然に防ぐ為に諸大名が同じ宿に泊まる事を禁じたりしました。そのために、脇街道を含めての道路整備を行うとともに道路監視のために親藩譜代の大名を配置して外様大名に対しての牽制を行っていました。また東海道には、大井川や浜名・桑名の渡しなど河留や水の困難が多く降雨時期には何日も足止めをされることがあったので、山中を越える険しい道中ではありますが予定日程で旅ができる中山道を利用すると言った二者択一が出来ました。東海道を表通り中山道を裏通りという関係であったと思われます。 通常中仙道の文字が使われますが、正徳6年(1716年)に中山道と改められました。

諏訪神社

諏訪神社

「宮さん」と呼ばれる《諏訪神社》があります。何時頃創建されたかは不明ですが、大宝神社の神主さんに伺ったところ『室町時代の古文書に出て来ますのでおそらく鎌倉後期若しくは室町初期に建てられたと思われます。』との事でしたので凡そ700年前の創建となります。祭神は大国主命の子で【南方刀美命】〔みなみかたとみのみこと〕とお后の【八咲刀命】〔やさかとめのみこと〕です。祭礼は、6月と7月の湯立祭と11月の新嘗祭が行われています。5月4日の大宝神社の例大祭には明治時代より北旅所となり市川原の八幡神社の南旅所と交互に御神輿が渡される様になったようです。御神輿は男性神輿3基・女性神輿3基・雷太鼓・宮座稚児巡行が行われます。男性神輿の3基は《追来神社》の「若宮」・《大宝天王宮》の「大宮」・《稲田姫神社》の「十禅師宮」です。現在は「若宮」を焔魔堂・二町・大鳥・阿村・伊勢村が担当(以前は今宿も参加)し「大宮」は綣・綣東・西浦・円田・苅原・笠川・市川原・小平井一区・三区・霊仙寺・北中小路の担当で「十禅師宮」を{安養寺東区・西区・南区・北区・一区}{小柿一区・二区・三区・四区・旭町・日出町・新屋敷}{下鈎甲・下鈎乙・糠田井}の3地区が順番に担当しておられます。私の子供の頃は5月5日と記憶していましたが、確認したところ昭和37年~昭和63年まで5月5日に実施されたそうです。

氏神(産土神)である大宝神社についても少しふれてみたいと思います。《大宝神社》は、大宝年間より前は追来神社[オフキ](意布伎または伊不伎)であり【多々美彦命】を祭神に水神・風神の神様で雨乞いや目に御利益があるとされています。若宮権現とも呼ばれたので通称「若宮」と呼ばれ4月1日に<若祭>の例祭が執り行われています。大宝年間に疫病が流行り出した時に素盞鳴尊と稲田姫命が小平井信濃堂(シナンド)へ降臨されて追来神社境内に鎮座された。是を機に天武天皇の勅定により《大宝天王宮》と称され江戸時代末期の神仏分離令により《大宝神社》と改名されました。氏子も先に記しました守山地域・大宝地域・治田地域と広く大きな地域を占めています。

『是南淀領』〈これより南淀領〉と高さ約1メートルの石柱に、三面同様の文字が彫ってあるのを見られたことがあると思います。現在は、お宮さんの北西角に建てられています。

『是南淀領』〈これより南淀領〉と高さ約1メートルの石柱に、三面同様の文字が彫ってあるのを見られたことがあると思います。現在は、お宮さんの北西角に建てられています。

守山市史によると、《天正十九年(1591年)長束村の出自を伝える長束正家らによって、近江国内の広範囲な検地が行われた。その年四月二十三日、秀吉から家康に下甲賀郡一万七百余石・上甲賀郡二千石・蒲生郡一万二千九百余石・野洲郡六万四千余石「惣都合九万石」を与えたが、慶長三年(1598年)八月、秀吉が没すると、家康はその地を再検した。

{中略}

この秀吉が家康に与えた九万石は、おそらく上杉景勝と同様家康の在京賄料として与えたものであろう。しかし徳川氏は秀吉なき後、これを大坂対策の軍事的目的のためとし、また豊臣氏滅亡後は上方対策のため、旗本・譜代大名の在京用途料として分与した。》とあるように、淀藩は譜代大名であり慶安4年(1651年)の藩領図によると焔魔堂・二町古高の一部・三宅・十二里・赤の井・播磨田・川田の一部・水保の一部・富田の一部を領有しておりその当時の焔魔堂の村高は田240.74石・畠11.16石の合わせて251.9石であった。改易・転封が多々ある時代であったが焔魔堂・二町は明治まで藩主は何度か変わって行ったが淀藩領のままであった。(因みに、今宿・勝部は膳所藩領であった。)

十王寺

十王寺

小野篁

小野篁

|

焔魔堂地域に人が居住した一番古い証として古墳時代後期(西暦500年頃)の焔魔堂西古墳や、弥生時代~奈良時代紀元前400年~西暦793年)の焔魔堂遺跡等が有るが、ここでは平安時代の嘉祥2年(西暦849年)参議小野篁に依って十王寺(焔魔堂)が開基された頃からの歴史と主な出来事や言い伝えにスポットを当てて行く事とする。

焔魔堂町の面積は22haで梅田(10ha)・岡(19ha)・千代(21ha)に次ぐ広さではあるが、歴史を紐解くと色々なことが探し出せるようである。前述した参議小野篁(西暦802~852)は、平安時代の文人・貴族であり、小野小町のお祖父さんとも言われる。毎晩六道珍皇寺の裏の井戸から冥界に通い、閻魔の庁で裁判を手伝っていたと言う噂や、遣唐副使に任ぜられながらも、大使藤原常嗣の専横を怒って船に乗船しなかった為に隠岐に流されたが後に召還され参議となった。と言ったように博学・剛健でミステリアスな人物であった。 十王寺開基は、流罪後の事であり亡くなる3年前の48歳での事業であった。墓は京都堀川北大路の少し下がった細い路地を入ると、紫式部の墓と並んでヒッソリト建ててある。また、志賀町小野には、小野神社・小野篁神社や小野道風神社(篁の孫・書家)等小野家縁の神社がある。(ドライブがてら見学下さい。

|

住連房母公墓

住連房母公墓

市村長一さんの家の前に《住蓮房母公墓》の石碑があります。今から約八百年前の鎌倉時代の建永2年(1207年)2月9日に近江八幡の馬渕で打首に処刑される住蓮房に一目会いたいと後を追って焔魔堂まで来たところ、既に処刑された事を知り悲嘆に暮れて尼ヶ池に身を投げて亡くなりました。その菩提を供養の為に市村長左衛門さんが建立されました。

何故、住蓮房は処刑されたのでしょうか?皆さんは松虫・鈴虫と云う名前をご存知ですか。松虫・鈴虫と云っても秋に鳴く虫達ではあり

ません。後鳥羽上皇の女官として寵愛された姫君達のことです。容姿端麗で教養もあり特に名前の通り美声の持ち主だったそうです。後鳥羽上皇は1198年に第一皇子である土御門天皇に在位を譲りましたが院政を布きながら多芸多才の持主で和歌は勿論蹴鞠・琵琶・箏・笛にも秀でていましたので美声の両姫も大変お気に入りで他の女官達の嫉妬されていました。

当時、平安末期に法然上人が説かれた専修念仏が広まり出し貴族層を中心に武士・庶民等に支持を受けて行った為旧来からの南都北嶺の仏教教団から攻撃を受けるようになりました。1204年に比叡山(北嶺)の衆徒達が天台座主に「専修念仏停止」を訴えましたこれに対し法然上人は非難された事実7ヶ条を連記して一門の僧徒に違背しない様『七箇条起請文』にて門徒達に署名させて天台座主に提出しました。これでは手ぬるいと翌年には南都興福寺の衆徒が蜂起して専修念仏の全面停止と責任者の処罰を後鳥羽上皇に訴えました。この様な反発の強い状況の中、法然上人の弟子である住蓮房と安楽房は“別時念仏会”を開いて「浄土礼賛声明」と云われる仏教歌謡を行いました。それに魅了されて出家して仏門に入る人々も多く出て来ました。その中に松虫・鈴虫いました。二人は、鹿ケ谷草庵に赴き住蓮房・安楽房に出家受戒を申し出ました。しかし、出家するには上皇の許しが必要と思い止まる様に説得しますが両姫は死を決して御所を抜け出して来たので出家できないのなら死を選ぶとの覚悟に住蓮・安楽房も負けて出家受戒を行いました。その為、後鳥羽上皇は大いに憤慨して南都北嶺の教団が訴えていた事に優柔であったがこれを契機に専修念仏教団の弾圧を実施して住蓮房を近江八幡馬渕で安楽房を京都六条河原で打首の刑に処し法然上人を香川県に親鸞上人(当時は法然上人の弟子)を新潟県に流罪の刑に処されました。これを<建永の法難>といっています。

法然上人は、流罪を許された後、住蓮・安楽両人の菩提を弔うため【住蓮山安楽寺】を東山の一画に建立しました。(現在地は江戸時代に再建されたものです)

消費カロリー 727.7kcal 脂肪消費量 104.7g

今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました。