賎ヶ岳合戦 フィールドワーク 大岩山砦

日 時 2014年4月20日(日)9:30〜12:30

場 所 長浜市余呉町下余呉1938 はごろも市

交 通 JR北陸本線「余呉駅」下車 徒歩5分

内 容 織豊系陣城 大岩山砦の遺構を詳細解説

講 師 愛知中世城郭研究会 長谷川博美氏

定 員 20名(要申込)

参加費 500円 奥びわ湖観光協会余呉支部主催

江土集落の中にある賤ケ岳登り口の標識に従い、山道へ。

大岩山陣城見学会へ

大岩山陣城見学会へ

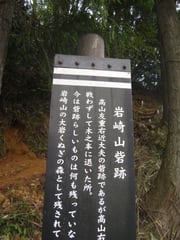

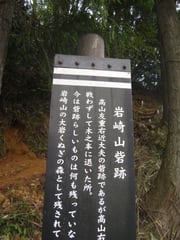

途中、岩崎山砦(陣城)前で、概要説明

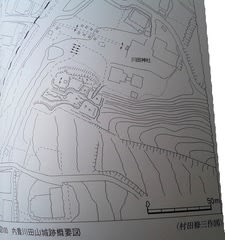

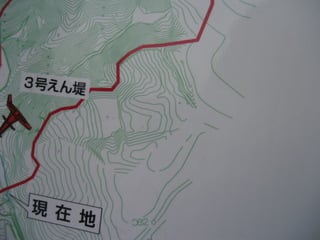

長谷川博美氏の現地説明板

長谷川博美氏の現地説明板

2009年12月作成の説明板。

城①岩崎山西出郭、②西出郭主要部、③狼煙穴と推定、④犬走り「段状の道を築いて臨時城砦としている、⑤3段の犬走りで主郭を防御、⑥主郭中心部(低い土塁あり)、⑦高山右近がいた陣の櫓台の跡、⑧3段犬走りで主郭を防御、⑨未完成の陣城、⑩東出郭、⑪円墳丘を利用した出郭

と、説明されているが、倒木やササ繁茂など未整備であるため正直よくわからない。残念です

広く整備された道をググッと登ると程なく、山道左脇に「岩崎山砦説明板」が目に入る。右側で砦跡。遺構の解説がされてますが、よくわからない。

②の西出郭は植林の中で、③狼煙穴はちょっとした窪み、⑥、⑦の主郭は部分的に低い土塁が残った平坦地である。雑木で展望はよくない。⑨、⑩の方も笹が繁茂し不明確。

所在地:伊香郡余呉町下余呉 map:http://yahoo.jp/qZEAdW

築 城:天正11年(1583)3月~ 廃 城:天正11年(1583年)4月

初城主:高山右近

区 分:山城(陣城)

遺 構:曲輪・土塁

標 高:209m 比高差70m

城 域 : -

訪城日:2014.4.20

登城道と曲輪跡

登城道と曲輪跡

登り始めて8分ほどで最初の頂部になるが、この左側に3箇所ほど削平地があり、ここが岩崎山砦跡らしいが、 強烈な藪で全く何の感動もない!

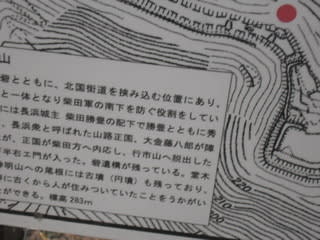

岩崎山砦は賤ヶ岳から余呉湖東岸沿いに北へ伸びた丘陵の北端、標高209.4mの山頂に築かれている。岩崎山砦は山頂の主郭を中心に、西、東の尾根に曲輪を配しているが、遺構の状態は良くなく不明瞭な部分が多い。

主郭は山頂尾根にあり土塁が巡る曲輪があり、西側に開口部がある。土塁は低く、切岸も不明瞭で北へ伸びる尾根に段々の削平地が描かれるもそれを把握するのは難しい。

西尾根の曲輪は賤ヶ岳砦へ向かう登山道の脇にあり、北端部に弓なり状の横堀があり、尾根上に平段が設けられている。

東尾根の遺構は主郭部から東端に向かう所に土塁があり、虎口となっているようであるがこの辺りは藪化しておりその形状を把握するのが難しい。東尾根の北端には方形の土壇があり古墳跡を利用した櫓台とも考えられている。

歴 史

天正11年(1583年)賎ヶ岳合戦で羽柴秀吉方の砦として築かれた。 城将は摂津国高槻城主の高山右近であった。

羽柴秀吉に降っていた長浜城主柴田勝豊の家臣山路正国は、秀吉方として堂山砦に布陣していたが、密かに砦を抜けだして柴田方へと走った。

これによって秀吉が賤ヶ岳の陣を抜けだして美濃の岐阜城主織田信孝を攻めにいったことが柴田方に知られることとなり、柴田方の武将佐久間盛政が賤ヶ岳の砦を急襲した。

このとき佐久間盛政が急襲したのが大岩山砦と岩崎山砦で、大岩山砦の中川清秀は討死、高山右近は砦を脱して逃げ延びた(敵前逃亡でる)。

余呉湖に下ります、旧坂

イカリソウがひっそり咲いていた

イカリソウがひっそり咲いていた

余呉湖畔の登城口の説明板・・・ここからは急坂(階段約50m)

余呉湖畔の登城口の説明板・・・ここからは急坂(階段約50m)

湖岸です

湖岸です

大岩山砦は賤ヶ岳から東に延びる尾根の先端に築かれ、東には高山右近が布陣した、岩崎山砦と隣接している。

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、現地説明板、講師:長谷川博美氏の現地説明

本日も訪問、ありがとうございました

甲賀の城より

甲賀の城より

下山城・伴屋敷(九品寺)・・・遠望

下山城・伴屋敷(九品寺)・・・遠望

搦め手登城口?

搦め手登城口?

水口 岡山城が遠望できる

水口 岡山城が遠望できる

福照寺

福照寺

宝物庫の裏に石仏

宝物庫の裏に石仏 登城口

登城口

残された空堀

残された空堀

内貴尾山城(遠望)

内貴尾山城(遠望)

何本は、土の中から出迎え

何本は、土の中から出迎え

福照寺から、北虫生野城(約500m東)を望む

福照寺から、北虫生野城(約500m東)を望む 福照寺参道の横に駐車加(内貴殿屋敷の土塁の隣)

福照寺参道の横に駐車加(内貴殿屋敷の土塁の隣)

虎口というよりは排水口と思われる。

虎口というよりは排水口と思われる。

遠望・・・西から

遠望・・・西から

主郭で

主郭で

三角点・・・主郭の東側土塁上

三角点・・・主郭の東側土塁上

熊の爪痕

熊の爪痕 別所山砦(前田利家・利長陣城)・行市山砦(佐久間盛政陣城)・中谷山砦(原彦次郎長頼)。遠望:玄蕃尾城。(天正11年(1583年)賎ヶ岳合戦で柴田勝家方の砦として築かれた。)

別所山砦(前田利家・利長陣城)・行市山砦(佐久間盛政陣城)・中谷山砦(原彦次郎長頼)。遠望:玄蕃尾城。(天正11年(1583年)賎ヶ岳合戦で柴田勝家方の砦として築かれた。) 下山・・・イカりイソウ

下山・・・イカりイソウ  神明山砦(遠景)

神明山砦(遠景)

堂木山砦へは余呉町の火葬場の東へ小川沿いの道から山中に入る山道がある。

堂木山砦へは余呉町の火葬場の東へ小川沿いの道から山中に入る山道がある。

とっかかりのない急斜面を登り切る。

とっかかりのない急斜面を登り切る。  ここから砦までは傾斜の緩やかな尾根筋を辿るが、道は無くなり登り難いことこの上ない。

ここから砦までは傾斜の緩やかな尾根筋を辿るが、道は無くなり登り難いことこの上ない。 入城前に、西の堀切で・・・講師:長谷川博美氏より概要説明中!

入城前に、西の堀切で・・・講師:長谷川博美氏より概要説明中!

登ること約20分、植栽人口林の中に堀切と土塁の壁が現れる。

登ること約20分、植栽人口林の中に堀切と土塁の壁が現れる。

堂木山砦(遠望)・・・余呉湖岸より

堂木山砦(遠望)・・・余呉湖岸より

大岩山陣城見学会へ

大岩山陣城見学会へ

坂虎口

坂虎口 「青嵐大岩山」と刻まれた石碑と

「青嵐大岩山」と刻まれた石碑と 「中川清秀の墓」という案内板。

「中川清秀の墓」という案内板。

大岩山砦の現地説明板。

大岩山砦の現地説明板。

曲輪の奥には中川清秀主従の供養塔がある。これは百回忌の天和2年(1682年)豊後岡城4代城主中川久恒(清秀の5代嫡孫)がその霊を供養せんと祖宗主従の眠るこの地に建立した。

曲輪の奥には中川清秀主従の供養塔がある。これは百回忌の天和2年(1682年)豊後岡城4代城主中川久恒(清秀の5代嫡孫)がその霊を供養せんと祖宗主従の眠るこの地に建立した。

墓碑の奥の虎口に石積が(当時のものかは不明と?)

墓碑の奥の虎口に石積が(当時のものかは不明と?)

墓碑はキリシタン大名の十字架の鉄扉

墓碑はキリシタン大名の十字架の鉄扉 裏側に廻ると

裏側に廻ると 近世に設置の仕切り。左がⅡの郭・右は一壇高く主郭

近世に設置の仕切り。左がⅡの郭・右は一壇高く主郭

参加者の記念撮影後、全員でアーメン!

参加者の記念撮影後、全員でアーメン!

イカリソウがひっそりと!

イカリソウがひっそりと!

長谷川博美氏の現地説明板

長谷川博美氏の現地説明板

登城道と曲輪跡

登城道と曲輪跡

イカリソウがひっそり咲いていた

イカリソウがひっそり咲いていた

余呉湖畔の登城口の説明板・・・ここからは急坂(階段約50m)

余呉湖畔の登城口の説明板・・・ここからは急坂(階段約50m) 湖岸です

湖岸です

意冨布良(おほふら)神社脇の登城口

意冨布良(おほふら)神社脇の登城口  南郭の【田上山城跡】

南郭の【田上山城跡】 主郭の現地説明板より

主郭の現地説明板より

二十八番札所「成相寺」の聖観音

二十八番札所「成相寺」の聖観音

5~6台駐車可

5~6台駐車可

虎口

虎口 武者隠し

武者隠し

虎口

虎口

北郭への土橋

北郭への土橋 北郭への土橋

北郭への土橋

外郭に北虎口

外郭に北虎口

地蔵院庭園から田上山城(遠景)

地蔵院庭園から田上山城(遠景)

秀吉

秀吉

玉座

玉座

集合場所で事前「座講」

集合場所で事前「座講」 地蔵堂

地蔵堂  裏山

裏山

東の切通しに下りました

東の切通しに下りました

甲賀市史7巻(甲賀の城)の概要図

甲賀市史7巻(甲賀の城)の概要図

切通しカ?虎口ヵ

切通しカ?虎口ヵ

物見櫓カ?

物見櫓カ?

甲賀の城(着色加工)より

甲賀の城(着色加工)より 杣中城…侵入口(切通しor虎口?)

杣中城…侵入口(切通しor虎口?) 杣中城(遠望・・・グランドより)

杣中城(遠望・・・グランドより) ・・・杣中公民館の無料駐車場を利用。

・・・杣中公民館の無料駐車場を利用。

A3踏査図で概要説明・・講師:長谷川氏

A3踏査図で概要説明・・講師:長谷川氏

4/6記念(祈念)写真(土山歴史民俗資料館

4/6記念(祈念)写真(土山歴史民俗資料館

A3踏査図で概要説明・・講師:長谷川氏

A3踏査図で概要説明・・講師:長谷川氏

桃色すみれの出迎え

桃色すみれの出迎え

新発見(仮称)出丸後方から攻め込む。最初の土塁

新発見(仮称)出丸後方から攻め込む。最初の土塁

最初の石積

最初の石積

4月7日組記念(祈念)撮影

4月7日組記念(祈念)撮影 小休止・・・復習?

小休止・・・復習? 登城記念に・・・主郭にて

登城記念に・・・主郭にて

甲賀の城より・・・縄張り図

甲賀の城より・・・縄張り図 長谷川氏:踏査図

長谷川氏:踏査図 長谷川氏:大河原氏城出丸を発見図面化

長谷川氏:大河原氏城出丸を発見図面化 長谷川氏:踏査図【大河原氏城】は黒川氏城にも勝る大城郭、城構え・

長谷川氏:踏査図【大河原氏城】は黒川氏城にも勝る大城郭、城構え・

大河原城(遠景)

大河原城(遠景)

甲賀の城より

甲賀の城より

北側の土塁

北側の土塁 土塁の外側の空堀

土塁の外側の空堀

登城口

登城口 登城口の手前に駐車可

登城口の手前に駐車可

甲賀の城より

甲賀の城より

目 標:ほかい瓦

目 標:ほかい瓦 三叉路に駐車可スペースあり

三叉路に駐車可スペースあり

城址登り口(パンフレットあり)

城址登り口(パンフレットあり) 滋賀県中世城郭分布調査より

滋賀県中世城郭分布調査より

湧水が豊富な「馬洗い」と名付けられた池

湧水が豊富な「馬洗い」と名付けられた池

近江ノ国_米ちゃんより

近江ノ国_米ちゃんより