小野こまち会館

小野こまち会館

小野の集落に入って行く。集落に入ると「小野こまち会館」があり、右手に「安立寺」がある。

道路わきには地蔵堂とお手洗いが目に付き、道路わきの流れいた。

歴 史

小野こまち会館の南の道を東に抜け、名神高速「彦根20」のトンネルを抜けると小野城が残る

~~~「佐々木南北所氏帳」~~~

小野城

佐々木随兵千田源氏嫡流大和守頼信是流他 小野大善。同 草野大善~~の名が残る。

【城郭の概要】

所在地:彦根市小野町

築 城:

初城主:小野氏

区 分:居館

遺 構 :横堀・曲輪・土塁・堀・

現 状:森林

訪城日2014.5.13

丸山砦(城)

丸山砦(遠望)

丸山砦(遠望)

丸山砦登り口

丸山砦登り口

丸山砦(遠望)

丸山砦(遠望)

小野小町塚概要: 伝承によると、小野小町の父親とされる小野美実(好実)が都から出羽へ赴任する途中に小野宿(滋賀県彦根市)で宿泊した際、宿所にいた赤ん坊があまりにも可愛かった為、養女として迎えたと伝えられています。この養女が出羽の国で成長し小野小町となったとされ、その後、小町が病気で薬師如来から授かった霊薬の製法を伝えたのが、同町の旧家池上家だったそうです。池上家では江戸時代初期まで小町から伝授された霊薬(赤玉の丸薬)を「小町丸」として販売していたそうです。当地には15世紀後半に小町地蔵が建立され小町塚として信仰されてきました。

小野小町塚概要: 伝承によると、小野小町の父親とされる小野美実(好実)が都から出羽へ赴任する途中に小野宿(滋賀県彦根市)で宿泊した際、宿所にいた赤ん坊があまりにも可愛かった為、養女として迎えたと伝えられています。この養女が出羽の国で成長し小野小町となったとされ、その後、小町が病気で薬師如来から授かった霊薬の製法を伝えたのが、同町の旧家池上家だったそうです。池上家では江戸時代初期まで小町から伝授された霊薬(赤玉の丸薬)を「小町丸」として販売していたそうです。当地には15世紀後半に小町地蔵が建立され小町塚として信仰されてきました。

小野町の説明では、(鎌倉時代、弘安二年(1279)に歌人阿仏尼が、京都から鎌倉に向う途中、小野宿に宿泊したと「十六夜日記」にある。

中世、小野の地は、東山道の駅家として機能していました。また、藤原定家の「明月記」などに記される庄園「小野庄」は、

当地域が想定されている。地元に伝わる郷土芸能「小野町太鼓踊り」の中には、小野小町が謡われており、この地を誕生と伝承が残っている。

『出羽郡小野美実(好美)は、奥州に下る途中に、小野に一夜の宿を求め、ここで生後間もない女児に出会った。

美実はこの女児を養女にもらい受け、出羽国へ連れて行った。この女児が小町という。』

――中略――

小町塚には、『小町地蔵』として親しまれてきた石仏(十五世紀後半の造仏)がある。

自然石を利用して、阿弥陀如来坐像が浮彫りにされている。正面だけでなく、両側面にも彫りこまれており、類例がなく貴重なものである。)(小野町)とある。

小野小町といえば有名な歌人で、百人一首にも選ばれている歌がある。

・ 花のいろは 移りにけりな いたずらに

わが身世にふる ながめせし間に

である。

この歌がなければ、小野小町なんて知らなかったに違いない。(花の色は移りにけりな)とは、桜の花は満開になったがという意味だと教わって、花の色といえば日本では(桜)であると、はじめて知ったので記憶に残っている。

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、淡海の城、佐々木南北所氏帳

本日も訪問、ありがとうございました。感謝!

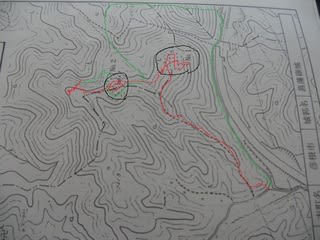

中山道の摺峠針の東、中山町への分岐点付近から山中に入り、尾根筋を北へ登ると約20分ほどで尾根が分岐するピークに着く。

中山道の摺峠針の東、中山町への分岐点付近から山中に入り、尾根筋を北へ登ると約20分ほどで尾根が分岐するピークに着く。 赤・・・登城ルート!「登城が多いか探訪道(城道)はっきり迷うことはない」。緑・・・下山ルート(時刻も17:00、疲れたので南北城の間の林道を旧中山道~登城口~車へ)

赤・・・登城ルート!「登城が多いか探訪道(城道)はっきり迷うことはない」。緑・・・下山ルート(時刻も17:00、疲れたので南北城の間の林道を旧中山道~登城口~車へ) 南城

南城 北城:

北城:

南城の三角点

南城の三角点

三角点

三角点 主郭に東側へⅤに縦堀が

主郭に東側へⅤに縦堀が

ど

ど

土塁

土塁

東側に奇岩が

東側に奇岩が

中仙道古道の祠堂

中仙道古道の祠堂 駐車可スペース5台

駐車可スペース5台 登城口

登城口

中山集落の墓地したにも駐車可3台

中山集落の墓地したにも駐車可3台

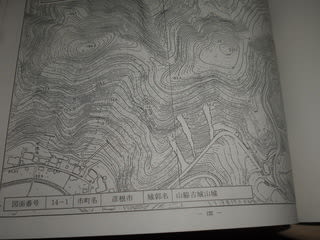

下は、16世紀頃の旧愛知川

下は、16世紀頃の旧愛知川 山脇古城山城(遠景)・・・北東の北町城周辺より

山脇古城山城(遠景)・・・北東の北町城周辺より

由緒

由緒

りご本殿

りご本殿 本殿は、現在のものは寛正五年八月の建築のものである。

本殿は、現在のものは寛正五年八月の建築のものである。

北東峰…主郭

北東峰…主郭 滋賀県中世城郭調査より

滋賀県中世城郭調査より 白の観音像・・・上に主郭部(487m)

白の観音像・・・上に主郭部(487m) 下流部(発電所)

下流部(発電所) 永源寺ダム・・・遠望に「日本コバ」

永源寺ダム・・・遠望に「日本コバ」 観音像の後のハキングコースを登ります(ジクザグ急坂)

観音像の後のハキングコースを登ります(ジクザグ急坂)

炭窯のようですが、石積の立派な

炭窯のようですが、石積の立派な ここから50m登ると南北の尾根に至ります。

ここから50m登ると南北の尾根に至ります。 北尾根に!…ここから城域です

北尾根に!…ここから城域です

この出丸から八風街道・ダム湖、対岸の鈴鹿の山々が一望。

この出丸から八風街道・ダム湖、対岸の鈴鹿の山々が一望。

西側の土塁

西側の土塁

471m北尾根頂部=見張り櫓カ

471m北尾根頂部=見張り櫓カ この手前を⇒右へ少し下る!

この手前を⇒右へ少し下る! 左にダム湖の上流部

左にダム湖の上流部

石垣と確認できる

石垣と確認できる

この先は東側尾根は、さらに大きな石垣が散見、郭跡。

この先は東側尾根は、さらに大きな石垣が散見、郭跡。

三角点487m

三角点487m

北峰頂部より、永源寺ダム・日本コバ

北峰頂部より、永源寺ダム・日本コバ

ダム湖碑と日本コバ

ダム湖碑と日本コバ 第岸の相谷城・・・(遠望、ダムより)

第岸の相谷城・・・(遠望、ダムより) 識盧の滝

識盧の滝  小倉実澄の供養塔

小倉実澄の供養塔 駐車位置:路上(集落と城郭の間)

駐車位置:路上(集落と城郭の間)

参道

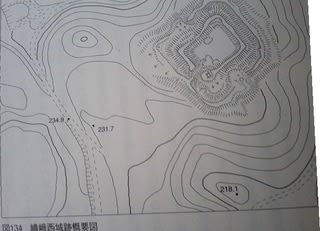

参道  嶬峨西城(遠景・千光寺の背後)

嶬峨西城(遠景・千光寺の背後)

土塁の手前に堀跡・・・新宮神社の森と服部城の間の横堀(自然地形カ)

土塁の手前に堀跡・・・新宮神社の森と服部城の間の横堀(自然地形カ)

主郭

主郭

服部城は新宮神社の南西の丘陵に築かれている。 単郭の城で、南から東側に高土塁が巡り、北に一段高い段が着く。南東の土塁の外側は堀があったのかやや凹んでいる。北東側の薮の中に虎口が開いている。

服部城は新宮神社の南西の丘陵に築かれている。 単郭の城で、南から東側に高土塁が巡り、北に一段高い段が着く。南東の土塁の外側は堀があったのかやや凹んでいる。北東側の薮の中に虎口が開いている。

新宮神社(甲南町新治)

新宮神社(甲南町新治)

目標地:正福禅寺

目標地:正福禅寺

杉谷砦(出丸)山魂(詰め城)・・・遠景

杉谷砦(出丸)山魂(詰め城)・・・遠景

正式な登城口は判らないが、総合公園の駐車場からハイキングコースを南に進み、大きな溜池を越えてすぐの小池の東側から山中に入って、

正式な登城口は判らないが、総合公園の駐車場からハイキングコースを南に進み、大きな溜池を越えてすぐの小池の東側から山中に入って、 切株を北側は、大手道のように土塁と城道が続く・・・!

切株を北側は、大手道のように土塁と城道が続く・・・!

北

北

主郭

主郭

副郭(Ⅱの郭)

副郭(Ⅱの郭)

武者隠しカ?

武者隠しカ?

土塁

土塁

北内貴城・・・左側の山頂(遠景)・・・駐車場近くより

北内貴城・・・左側の山頂(遠景)・・・駐車場近くより

ハイキングコースから

ハイキングコースから 登城口は2つある、民家の裏山

登城口は2つある、民家の裏山

切岸の下の郭

切岸の下の郭

大石で虎口

大石で虎口

大石で虎口

大石で虎口

山上城Ⅱ(遠景)・・・旧信楽古道の若宮神社から

山上城Ⅱ(遠景)・・・旧信楽古道の若宮神社から

杉谷城土塁(笹)から

杉谷城土塁(笹)から 杉谷城(遠景)土塁(笹)左側から登城

杉谷城(遠景)土塁(笹)左側から登城 オールマの資材置き場の横に路上駐車

オールマの資材置き場の横に路上駐車 杉谷南の信号西ですぐ

杉谷南の信号西ですぐ (県道4号線のトンネル)この道は路巾が広いので、路上駐車(車は少ないがカーブで危険!)

(県道4号線のトンネル)この道は路巾が広いので、路上駐車(車は少ないがカーブで危険!) 右手のコンコリート斜面に階段が、ここを登ります。

右手のコンコリート斜面に階段が、ここを登ります。

尾根に向かって急坂の山道が付いている。比高20mほどで左に土塁が2区画、簡単に到達できる。10分ほどで城域に着きました。

尾根に向かって急坂の山道が付いている。比高20mほどで左に土塁が2区画、簡単に到達できる。10分ほどで城域に着きました。

郭内は雑木で詳細・撮影確認出来ず。

郭内は雑木で詳細・撮影確認出来ず。

歩いていくと道の脇に低い土塁がある。さらに進んで行くと虎口もあり、途中から浅いながらも堀も掘られている。土塁は郭をめぐるように盛られており、東側に回りこむとそこは低地となり、池のようなものがあった。天然の水堀であろうか。

歩いていくと道の脇に低い土塁がある。さらに進んで行くと虎口もあり、途中から浅いながらも堀も掘られている。土塁は郭をめぐるように盛られており、東側に回りこむとそこは低地となり、池のようなものがあった。天然の水堀であろうか。

遺構規模が非常に小さい城というよりは屋敷カ!

遺構規模が非常に小さい城というよりは屋敷カ! 南側谷筋・・・竪堀の様にも見えるが!

南側谷筋・・・竪堀の様にも見えるが!

ここから入城、西側へ10m程で城域です

ここから入城、西側へ10m程で城域です 県道4号沿いの小公園

県道4号沿いの小公園

西側に平削地・・・そして切岸が!

西側に平削地・・・そして切岸が!

主郭で三角点。最高所!

主郭で三角点。最高所!

遠景(東側より)

遠景(東側より)

高山集落の笹山神社の西の県道4号線沿い・・・東側

高山集落の笹山神社の西の県道4号線沿い・・・東側

土塁の上の平削地

土塁の上の平削地 山上城・・・遠景

山上城・・・遠景

甲賀の城より

甲賀の城より