プレイバックシーン

2019.8.31.

関空 Sky view にて エアインディア STAR ALLIANCE 塗装機

もうすぐ関空乗り入れ中止するエアイノンディア

見納めかなぁ

雨空で11時前に雨が吹き付ける am10:46

傘 若い二人

ロビー内は多くの人・人 ・人

その後、一時小雨〜上がるも、再度本降りとなる。夕刻 雨も上がり西陽が射し込む。りんくうタウンの花火大会は実施された🎆

本題

エアインディア、関西~香港経由~デリー線を19年9月17日で運休へを発表

国営エアライン インド国内でのシェア 11.1% 前後 LCCの台頭で競争激化&燃料アップで赤字から脱却出来ない。民営化も紆余曲折上手く行かない。

本日、STAR ALLIANCE スペマ の飛来。過去には何度も飛来しているがもしや今回が最後になるかもしれない。

Boeing 787-8 Dreamliner (VT-ANU) ●Delhi (DEL)➡︎Hong Kong (HKG)➡︎ Osaka (KIX)

到着は

pm 12:59

出発

pm14:07 プッシュバック 開始

★手前のA320 エアアジア フィリピン の派手な塗装機です

pm14:18

2019.8.31. 関空 Sky view にて エアインディア STAR ALLIANCE 塗装機

ノーマル塗装 29日

昔 24/L

チョット寂しくなります。

羽田枠 超魅力

2020年羽田空港増枠にインドも決定したニュース(下記)

インドからの訪日外客数は、2019.7月 速報ベースで 7月単月 13,200人 前年比+6.2%

一方、日本企業のインド進出状況には驚きだ。(下記)

✳️余談

★エアインディアは、2019年9月17日の運航をもって関西~香港経由~デリー線を運休する計画であることが明らかになりました。既に予約の受付を停止しています。

同社は現在デリー発で月曜日・水曜日・金曜日、関西発で火曜日・木曜日・土曜日の週3便を運航していますが、デリー発(AI314便)16日、関西発(AI315便)17日の運航をもって同路線を運休する見込みです。

そのほか香港を経由するソウル線は直行化となる予定で、香港をベースとした経由便を見直した形となります。

関西国際空港にとって経由便とはいえ唯一のインド路線であったことから、ネットワークの観点からは大きな痛手となりそうです。

★インド政府、エアインディアの売却先決定を10月までを目標に設定

2019年7月9日 sky-budget インド政府、エアインディアの売却先決定を10月までを目標に設定 はコメントを受け付けていません。

インド政府は、エアインディアの売却先決定を2019年10月までを目標として調整を進めていることが明らかになりました。

国営のエアインディアは長年赤字経営が続いており、経済政策の一環として政府は2017年にエアインディアの民営化・売却を決定し2018年から入札を受け付けましたが、入札企業が1社も現れないという事態に陥っていました。

同社は毎年最大で約1000億円の赤字を計上しており、累積債務は約8000億円とされています。この多額債務が多くの企業が入札を敬遠している理由とされており、インド政府はどのような条件で今後入札を募るのか注目されています。

現在のところ候補としてタタグループ(ビスタラとエアアジアインディアの株主)などがあがっており、そのほかにも海外企業による買収の可能性も指摘されていますが、外資規制がネックとなり、有力と呼べる候補が存在していないのが現状です。

✳️インド航空業界でシェア率42.2%!4corners戦略で23.7%増収のLCC企業「IndiGo」

2019年03月15日 12:00ニュース

インド航空業界でのシェア率42.2%、通期売上は3,835億円(+23.7%)

"4 corners"戦略で収益性を向上、主要都市近郊の空港における発着回数シェア率で1位

年間輸送客数は5,214万人(ANAの約1.4倍)、所有する航空機の数は159機

燃料費が32.4%にまで改善(-17.9pt)、金融資産が2,178億円(資産全体の64.4%)

今回はインドの航空業界でシェアトップのLCC企業「IndiGo」についてまとめていきます。

インド航空業界でのシェア率42.2%、通期売上は3,835億円(+23.7%)

IndiGoがインドの航空業界において近年ぐいぐいとシェア率を伸ばしていることが分かります。 2019年3Q時点においてはシェア率42.2%を誇っており、2位と27.2ptもの差をつけています。

現在の就航都市は国内外合わせて67都市にのぼっています。

✳️ インド航空大手ジェット、破産手続き入りで消滅危機

インドの名門航空会社であるジェット・エアウェイズが20日、破産手続きに入った。インド航空業界で大手の破産は7年ぶり。格安航空会社(LCC)との価格競争や原油高の進行で経営が行き詰まった。管財人のもとで新たな支援企業を募り再建を目指す見込みだが、道のりは険しい。インドの旅客数は増加が続くなか、名門は風前の灯火となり、今後はLCCの攻勢が一段と強まる。

★結果

インド民間航空総局によると、旅客数に基づく1~3月の国内市場シェアはインディゴが44.3%、スパイスジェットが13.6%、国営エア・インディアが12.7%、ジェット社が10.3%だった。ジェット社の4月のシェアは1%にまで低下し、インディゴやエア・インディアが伸ばしている。

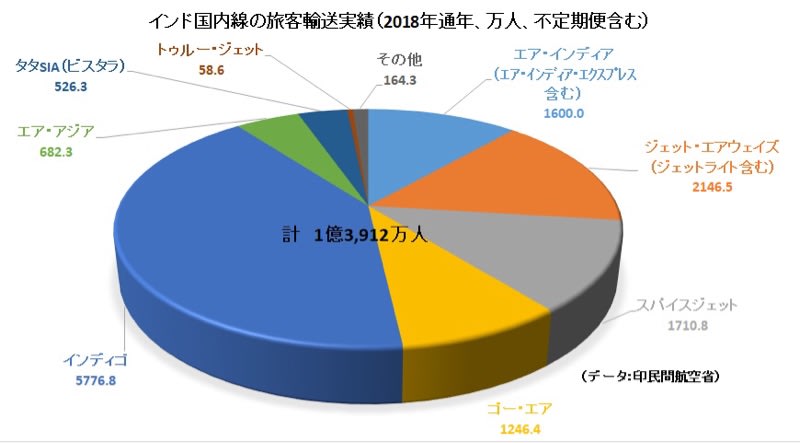

✳️2018年 通年の国内 輸送 人数

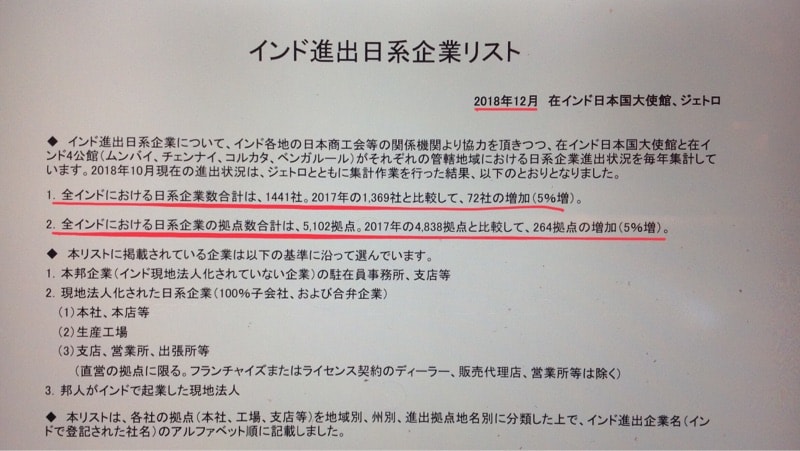

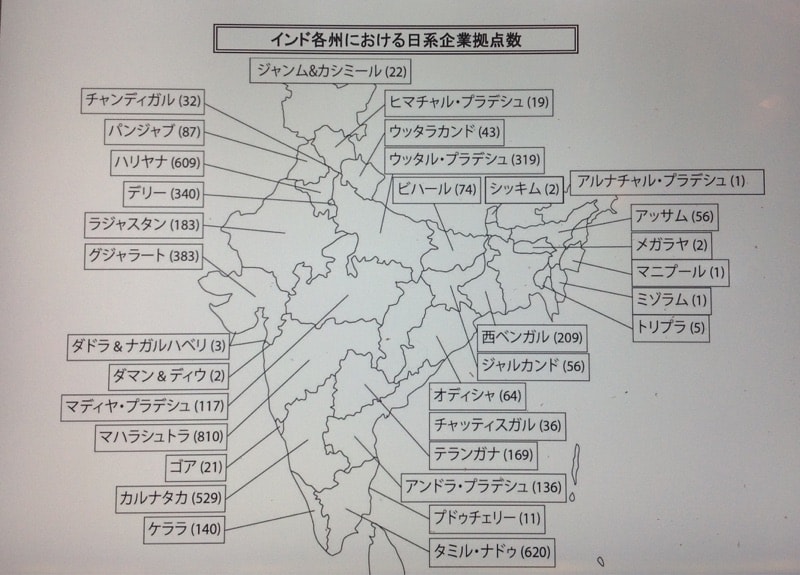

✳️インド進出企業数

好条件な国土位置と魅力的な巨大市場

インドは経済面も含め様々な分野で注目されています。大きく大別すると5つの役割が期待できるのです。

① 12億人超えの巨大市場

いうまでもなくインドは12億人の人口を抱え、世界第2位の人口大国でありアジア3位の経済大国です。その中でも人口の約半分が25歳以下で、未成年の数が5億人と、非常に若い国です。今後、人口、経済ともに今以上に伸びると見積もられており将来的に(現時点でもですが)巨大な市場として機能することは間違いありません。

② ものづくり・輸出の拠点

詳しくは後述しますがインドはいま、「メーク・イン・インディア(make in india)」というフレーズを掲げ、モノづくりの拠点を目指しています。日本の自動車産業はかなり工場を移しており、特にスズキ自動車はインドで大成功を収めています。インド内で作った製品は、国内はもちろんのこと欧州や中東、アフリカに向けて輸出されるなど、徐々にモノづくりの拠点としての地位を築き始めています。

③ 地政学的要衝

インドは中東や中央アジアに近く、日本やアジア諸国にとって、通商上非常に大きな影響力を持つ海上交通路である「シーレーン」の途中にあります。そのため、インドと良好な関係を築いておくことは、日本の原油などのエネルギー確保にも寄与します。

④ 国際政治における存在感

インドはG20やBRICSに所属しており、国際舞台での発言力を徐々に高めています。世界最大の民主主義国として世界が注目しているのです。またインドは歴史的にアフリカ諸国とのつながりが強く、人的コネクションを持っています。そのため土地勘のあるインド人社員を活用してアフリカに進出する企業も多くあるのです。

⑤ R&D拠点

RとはResearchを指し、Dはdevelopmentのことです。インドには優秀な研究員や技術系人材が多く、かつ人件費が安いため先進国に比べ安価に利用できるというメリットがります。アメリカなどはインドからのIT関係の技術者を低コストでかなり受け入れています。

✳️2020年 羽田空港 増便枠

国土交通省は2日、2020年3月に予定する羽田空港国際線の増便(1日50便)について具体的な配分先を正式発表した。国別では米国や中国、ロシアなど9カ国・地域に割り振る。国内の航空会社には全日本空輸(ANA)に13.5便、日本航空(JAL)に11.5便を配分する。増便は都心上空を通過する新飛行ルートの導入に伴うもので、国際線の発着数は年9万9千回へ約7割増える。

9カ国・地域は米国、中国、ロシアのほかにオーストラリア、インド、イタリア、トルコ、フィンランド、スカンディナビア。米国には最大の24便が割り振られる。このほか多い順に中国の8便、ロシア、オーストラリアの4便と続く。スカンディナビアはデンマーク、スウェーデン、ノルウェーの3カ国で1便分を配分する。

50便のうち25便は国内の航空会社に割り振る。過去の発着枠の配分では経営破綻したJALへの公的支援が業界の競争環境をゆがめ、収益力の格差を広げたとしてANAに優先的に配分した経緯がある。今回は輸送実績などをもとに両社に均等に近い形で割り振る。米中豪やロシアは両社に同数ずつ配分した。

羽田の国際線定期便は訪日客を呼び込む成長戦略の柱として10年に本格的に再開された。14年に増枠があり、今回が3度目となる。国際線の旅客数は年間700万人増えると国交省は試算している。

新飛行ルートは来年3月29日から運用が始まることが既に決まっている。ただ都心の上空を通過するため、一部の住民の間では騒音や落下物への懸念が根強い。国交省は対策の強化や情報提供を通じて理解を得ていく考えだ。