秋冷の候

そろそろ

燗酒かなぁ

尿酸値が高くて蒸留酒オンリーにシフトして久しい

薬のお陰で

血液検査では通常の範囲だ

チョット

日本酒が飲みたくなるけど

家内の目

今日も焼酎にしよう

詳しくは

⬇️

奄美黒糖焼酎出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

奄美黒糖焼酎(あまみこくとうしょうちゅう)は、鹿児島県の奄美群島のみで造られている、米麹とサトウキビの絞り汁から作った純黒砂糖を原料に醸造し、単式蒸留した本格焼酎。奄美大島酒造協同組合の地域団体商標である。一般名詞は黒糖焼酎(こくとうしょうちゅう、こくとうじょうちゅう)である。

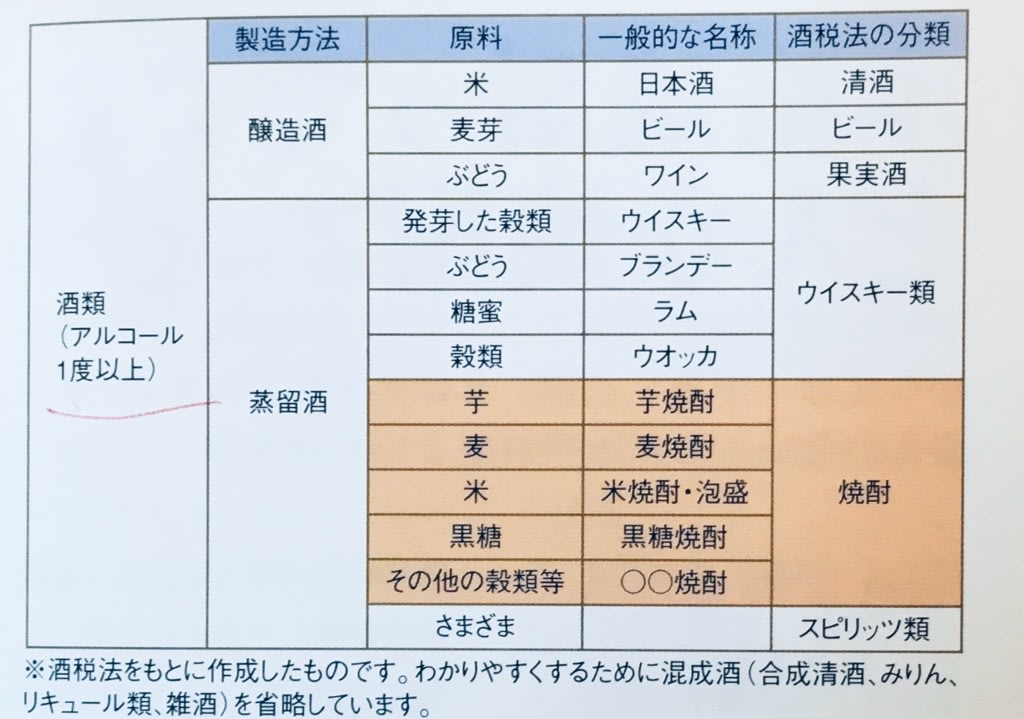

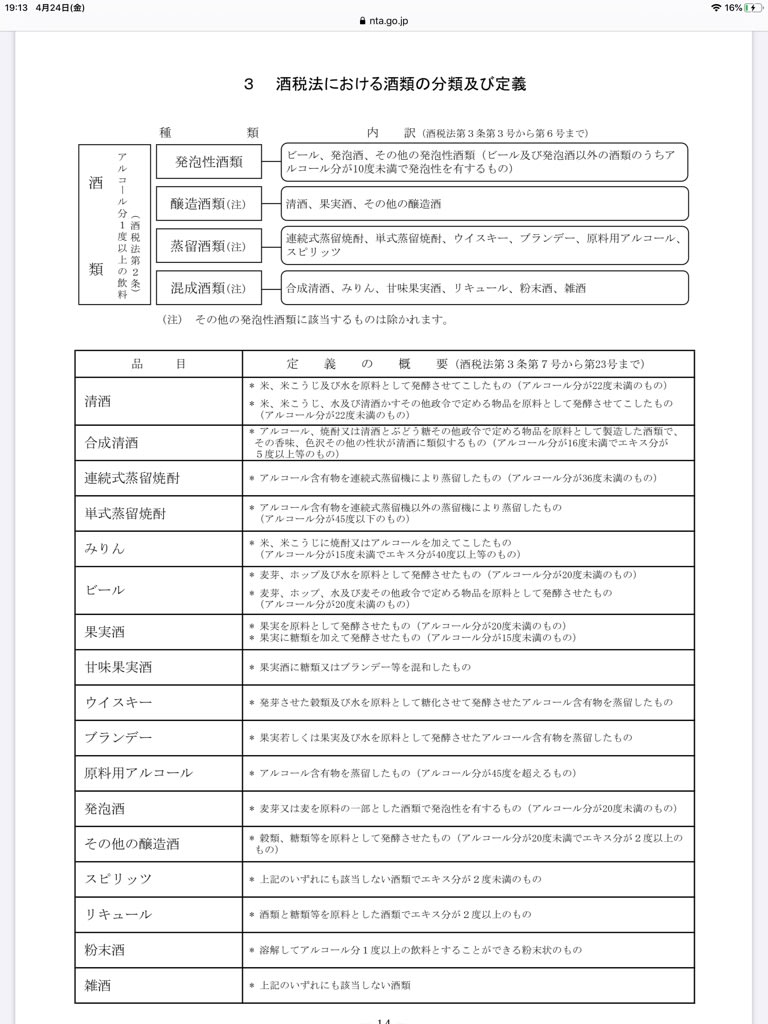

奄美黒糖焼酎は、サトウキビ栽培が盛んな奄美群島に20世紀から伝わるもろみ取り焼酎で、酒税法第3条の用語では「単式蒸留しようちゆう」(旧「しようちゆう乙類」)に属し、一般には焼酎乙類と表記されている。水色は明澄(透明)で、多くは無色であるが、オーク(コナラ属)の木樽熟成により淡い琥珀色を呈し、洋酒のような樽香を持つものもある。2016年時点、奄美群島内の5つの島にある23場の蔵元が16社の納税企業名(共同瓶詰め専門の2社を含む)で製造、出荷を行っている。この他に、鹿児島県鹿屋市、京都府京都市、などの酒販業者や宮内庁からの委託で奄美群島内で作られ、独自銘柄で販売されている黒糖焼酎がある。

サトウキビの絞り汁から作る純黒砂糖と米麹が主原料であり、1回だけ行われる蒸留の際に黒砂糖と米由来の芳醇な風味は加わるが、糖分は加えないので、糖分ゼロの辛口焼酎である。糖分以外の他の微量成分による甘味が感じられる銘柄もある。黒砂糖は奄美群島の奄美大島、徳之島、加計呂麻島、喜界島産の他、沖縄県産のものが使われる場合が多い。沖縄県産の方が「離島振興法」に基づく産業振興補助金や格差補給金があり、価格が安いためであるが、風土や製法の違いで風味に違いがある。

酒税法に関連した国税庁の通達によって、含糖物質(砂糖、蜂蜜、メープルシロップなど)を使って「焼酎」が作れるのは熊本国税局大島税務署が所管する奄美群島に限られる。愛知県に米麹と黒砂糖を使って蒸留酒を製造していた例やタイに米麹と黒糖で作る蒸留酒の例もあるが、酒税法上はいずれもスピリッツと扱われ、アルコール度数37度未満では、酒税が割高となる。

奄美群島内での消費の他、日本全国に流通している。平成25醸造年度(2013年7月から1年間)の鹿児島県外への出荷比率は約6割に達しているが、黒糖焼酎の知名度はまだ芋焼酎、麦焼酎、米焼酎や泡盛よりも低く、全国で消費される焼酎の中に占める割合は2%程度にとどまっており、県外の飲食店では提供している例が少数派であるのが実情である。県外の地域別では、以前は奄美出身者が多い大阪府や兵庫県などの近畿地方への出荷が最も多かったが、1990年代以降は東京都などの関東地方向けが最も多くなった。ただし関東、関西のスーパーマーケットなどで買える銘柄は大手数社のものに限られており、それ以外は専門の酒販店に行くか通信販売の利用でないと希望の銘柄が買えない場合が多い。百貨店の鹿児島物産展などの催事で売られる場合がある。

類似の酒との違い泡盛との違い沖縄泡盛作りの技術が基礎となっているなど、地域的、歴史的に泡盛とは密接な関連があったが、現在作られている一般的な泡盛と奄美黒糖焼酎には、原料、製造工程に大きな違いがある。

泡盛のアルコール発酵のための原料が米のみであるのに対し、奄美黒糖焼酎は固形の黒砂糖と米である。

泡盛が蒸した米に麹を混ぜて発酵させてもろみとするのに対し、奄美黒糖焼酎は米に麹を混ぜて発酵させる一次仕込みの後、黒砂糖を溶かした糖液と混ぜて二次仕込みで発酵させ、もろみとする。(できたもろみを1回だけ蒸留する点は同じ)

米麹には、泡盛では黒麹が使われるのに対して、現在の奄美黒糖焼酎は白麹が主流であるが、黒麹、黄麹を使うものもある。

なお、アメリカ統治時代に奄美群島や宮古、八重山などで「泡盛」と称して売られていたものは、実際は米麹に黒糖を加えた黒糖焼酎であった場合もある。米のみのものと区別する意味で純良泡盛と称する例もあった。

糖蜜を使う甲類焼酎との違い日本の本土や韓国の甲類焼酎(現在の酒税法では「連続式蒸留しようちゆう」と称する)の多くは、現在糖蜜を原料に使用している。原料植物のサトウキビは黒糖焼酎と共通であるが、次のような違いがある。

アルコール発酵の原料は、奄美黒糖焼酎が固形(ブロック)の黒砂糖(含蜜糖)を湯に溶かした糖液と米麹であるのに対して、甲類焼酎は砂糖を作る際に副産する黒い廃糖蜜(モラセス)が主で、場合によっては少し煮詰めたサトウキビ絞り汁も使われる。また、甲類焼酎は糖蜜以外にイモ類、タピオカ、コーングリッドなどサトウキビや米以外の糖化用デンプン原料を組み合わせて使うことも可能である。

蒸留方法は、奄美黒糖焼酎がもろみを一定量ずつに分けて単式蒸留器で一度だけ蒸留する単式蒸留(多くは常圧蒸留)であるのに対して、甲類焼酎は連続式蒸留器(多くは減圧蒸留)で自動の流れ作業的に行われる。このため、甲類焼酎は風味に乏しいが、酎ハイやリキュールなどの原料としては癖のないものとなる。

蒸留した酒は、本格焼酎である奄美黒糖焼酎には度数調整用の水以外のものを加えられないのに対して、甲類焼酎は風味調整用の成分を加えることも可能である。また、風味を加えるために乙類焼酎を混和する場合もある。

ラム酒との違いラム酒は原料植物のサトウキビが黒糖焼酎と共通であるが、次のような違いがある。

ラム酒はサトウキビの絞り汁または製糖の際の副産物である廃糖蜜といった液体が原料であるのに対し、奄美黒糖焼酎は固形の黒砂糖と米麹である。また、ラム酒に米が使われることはない。

ラム酒は絞り汁、糖蜜だけでなく、黒砂糖のような含蜜糖で作ることも、上白糖、ざらめの様な分蜜糖で作ることも規定の上では可能であるが、奄美黒糖焼酎は含蜜糖を冷やし固めた固形(ブロック)の黒砂糖しか使えない[14]。

蒸留方法は、奄美黒糖焼酎がもろみを一定量ずつに分けて単式蒸留器で一度だけ蒸留する単式蒸留(多くは常圧蒸留)であるのに対して、ラム酒は連続式蒸留器(多くは減圧蒸留)でも作れるし、単式蒸留器で複数回蒸留することも一般的である。このため、ラム酒の蒸留ではアルコール度数の高いものを効率的に作ることができる。

ラム酒は木樽熟成を行うのが基本であるが、奄美黒糖焼酎は木樽熟成をしないものが多い。ただし、近年は洋酒に近い風味を持たせるために、タンク熟成後に木樽熟成を行うものも増えている。

ラム酒はスパイスド・ラム、または、フレーバード・ラムと称して、バニラなどの香辛料で香り付けをすることも可能であるが、本格焼酎として販売される奄美黒糖焼酎には水以外のものを加えることが許されていない[15]。

製品のアルコール度数は単式蒸留焼酎の一種である奄美黒糖焼酎が日本の酒税法で45度以下と規定されているのに対して、ラム酒はこの規定が適用されない。日本での販売に関してはスピリッツの95度以下が適用される。なお、現在の酒税は37度未満の場合、ラム酒を含むスピリッツは固定のため、単式蒸留焼酎よりも高い酒税が課せられる。37度-45度では酒税は同額である。