ニューデリーの朝、これから、デリー・メトロに乗ってデリー中心部から南に15キロメートルにある世界最高のミナレット「クトゥブ・ミナール(Qutub Minar)」に向かう。宿泊しているホテル・クワリティ(Hotel Kwality)最寄りのメトロ駅はメイン・バザール(バハール・ガンジ)の西側にある。

昨夜食事したレストラン・グリーンチリから500メートルほどで、デリー・メトロ(ブルーライン)のラーマクリシュナ・アシュラム・マーグ駅(RK Ashram Marg)に到着した。現在朝の7時半、まだ肌寒い。

ところで「デリー・メトロ」は、日本が資金・技術面で支援(円借款で供与)して建設された都市型鉄道で、1990年代に計画され、2002年に「レッドライン(1号線)」と「イエローライン(2号線)」、2005~2006年には「ブルーライン(3号線・4号線)」、2010年には「グリーンライン(5号線)」と「バイオレットライン(6号線)」とが順次開業をしている。

ラーマクリシュナ・アシュラム・マーグ駅は、2005年12月末に開業したばかりの新しい高架駅である。しばらくすると、6両編成のステンレス製無塗装の車両(三菱自動車工業株式会社と現代ロテム社製)が到着した。車内はシンプルな造りで、ロングシートに、立ち客用のポールと、つり革が備え付けられている。

デリー・メトロに乗り一つ目のコンノート・プレイス(デリーのビジネス、ショッピングの中心的エリア)にあるラジーブ・チョーク駅(Rajiv Chowk)でイエローライン(車両の側面には、路線を示す色帯が施されている。)に乗り換えて目的地のクトゥブ・ミナール駅に到着した。運賃も20ルピー程度と安く30分ほどの乗車時間だった。

クトゥブ・ミナール駅も高架駅のため、ホームから外を眺めると、木々の向こうにクトゥブ・ミナールの塔(中央やや右)が微かに見える。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

改札を出て、通りを歩いて行くと20分ほどで、クトゥブ・ミナールがはっきりと見え始めた。

クトゥブ・ミナールは、1206年、奴隷王朝のクトゥブッディーン・アイバク(在位:1206~1210)が、デリーをイスラム都市に整備する目的で、インド最初のモスク(クワットゥル・イスラム・マスジット)のミナレット(尖塔)として建てた。

奴隷王朝(1206~1290)とは、7世紀後半、ヴァルダナ朝(仏教を保護)以降の北インドの分裂時代(ラージプート)を終焉に導いたゴール朝(10世紀、アフガニスタンのガズナを都としたトルコ系イスラム王朝ガズナ朝の領内から始祖)の奴隷兵士アイバクが興したインド初めてのイスラム王朝で、デリー・スルタン5王朝の最初の王朝である。

なお、ゴール朝は、1203年にはインドのパーラ朝(750~1174)を滅ぼしナーランダーなど様々な僧院を破壊したため、その後インドの仏教は急速に衰退していくことになる。それでは、入口で250ルピーを支払い入場する。

塔は五層からなり、下の三層が赤砂岩、上の二層は大理石と砂岩で造られている。塔の直径は基部が14.3メートルに対して先端部の直径は2.75メートルと上部に向けて細くなっていく。塔の高さは72.5メートルあり世界で最も高いミナレットである。近づくとその大きさに圧倒される。一帯の遺跡群は、1993年に「デリーのクトゥブ・ミナールとその建造物群」の名で世界遺産に登録された。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

一層目には、円形と三角形の断面が繰り返す造りで、コーランの一部がカリグラフィーで刻まれている。二層目は円形で、三層目は三角形の断面が柱を取り囲んでいる。14世紀に四層目を修復し五層目にドームを付け加え100メートル級に達したが、ドームは地震で落下してしまったという。そして、塔のすぐ南側にある四角い建物は、

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

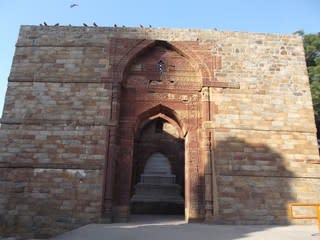

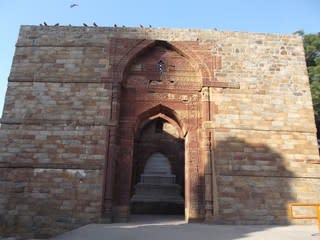

アラーイ・ダルワーザと呼ばれ、「奴隷王朝」後継のデリー・スルタン第2王朝ハルジー朝(1290~1320)」第3代スルタンのアラー・ウッディーンが1310年に建てた南門(当時は正門であった)である。南門は赤砂岩で造られており、カリグラフィーやアラベスクの紋様が刻まれ、白大理石がはめ込まれ朝日を浴びて美しく輝いている。

南門を入るとドームのある空間で四方の其々のアーチから出入りが出来る。右側(東側)のアーチを抜けると、砂岩で造られたドームを頂き、側面を透かし彫りの窓で覆われた小ぶりの建物がある。建物内には、1537年ムガル帝国時代に建設された聖者イマーム・ザミンの墓がある。

アラーイ・ダルワーザの門からクトゥブ・ミナールを離れ、西にしばらく進むと廃墟が現れる。アラウッディーン・マドラサでインド最古のイスラム神学校の跡である。遺跡内には、中庭と思われる跡や小さなドームが残っている。

アラウッディーン・マドラサを北側から再びクトゥブ・ミナールの近くまで戻り、柵の前で北側に回り込むと、

塔への入口があるが閉鎖されている。内部には378段の階段があり先端部まで上ることができた。しかし、1982年に修学旅行中の少女たちが階段で折り重なって倒れ死傷する事故があり、それ以来、内部への立入りは禁止されているとのこと。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

塔の入口前から北側に伸びる通りを、左側にあるクワットゥル・イスラム・マスジット(モスク)の外壁に沿って歩き、先にある東口からモスク敷地内に入る。

クワットゥル・イスラム・マスジットは、1188年、クトゥブ・ミナールの建築に先立ちインドで最初のイスラム王朝(奴隷王朝)のアイバクにより建てられたインドで現存する最も初期のモスクである。

現在も、建物を支える列柱が数多く残っているが、ヒンドゥ様式とイスラム様式が混在した様式となっているのは珍しい。これは当時あったヒンドゥ教・ジャイナ教の寺院を破壊して、その石材を再利用し制作されたためであり、建築に携わった職人もヒンドゥ教徒であったと言われている。

柱を良く見ると、ヒンドゥ教の神々らしき像の彫刻などが残っているのが分かる。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

列柱の残る回廊を背にして中庭には高さ7メートル(直径は約44センチメートル)のチャンドラヴァルマン鉄柱が立っている。一般に「アショーカ王柱」と呼ばれているが、アショーカ王の建てたものではなく、約700年後の3~4世紀グプタ朝時代(415年に建てられたともいわれる。)に造られたとされる。

鉄柱にはサンスクリット語の文字が刻まれ、頂上には装飾的なチャクラ(輪)があしらわれている。鉄の純度は100パーセント近いため、風雨にさらされているにも関わらず錆びていないが、純度の高い鉄製が錆びないとは科学的には誤りらしく、オーパーツ(場違いな工芸品)の一つにも挙げられている。しかし鉄柱の地下部分(埋もれている部分は約2メートル)では腐食が始まっていると言われている。

クワットゥル・イスラム・マスジットを出て、北側に向かうと、途中の西側には、アーチ装飾が美しい、奴隷王朝第3代スルタンのイールトゥミッシュ(在位:1211~1236)の大理石の石棺がある。北インドを支配したイスラム王朝の墓廟としては最古のものだがドームは崩落している。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

クワットゥル・イスラム・マスジットから北に150メートルほど離れた残骸の様な遺構は未完のミナレット「アラーイーの塔」である。1312年にハルジー朝のアラー・ウッディーン(在位:1296~1316)がクトゥブ・ミナールを超える塔を建設しようとしたが財政難で工事が中断し、現在は直径25メートルの巨大な基底部が残るのみである。

アーグラでムガル帝国の建築群を堪能していたが、時代を遡った初期のインド・イスラム文化(デリー・スルタン朝)の遺構に対してはその後の変遷をも感じながら興味深く見学できた。クトゥブ・ミナールは、世界遺産にも関わらず、この日は来場者も少なく郊外の緑に囲まれた遺跡散策ができ、気持ちも晴れやかになった。何と言っても朝からオートリキシャとの交渉もせず、快適で綺麗なメトロに乗れたことはラッキーだった。

園内を出て、再び20分ほど歩き、午前9時半にクトゥブ・ミナール駅に戻り、デリー・メトロ、イエローラインに乗り、途中バイオレットラインに乗り換えてJLN STADIUM駅で降りて、デリー中心部にあるフマーユーン廟に向かった。

フマーユーン廟(Humayun's Tomb)は、ムガル帝国の第2代皇帝フマーユーン(在位:1530~1540、1555~1556)の墓廟である。インドにおけるイスラム建築の精華の一つと評され、その建築スタイルはアーグラのタージ・マハルにも影響を与えたといわれる。

入場料250ルピーを支払い敷地に入ると、プロムナードが直線に伸びる庭園になり、白い二階建てのアーチ門が見える。右側には、イーサー・ハーン廟の入口門が見えるが、工事中で見学することができないようだ。この門の奥には1547年に建てられた宰相イーサーハーンの墓廟がある。さて、白いアーチ門を抜けると、更にプロムナードが伸び、前方に門が見える。

赤砂岩の入口門をくぐると前方に目的のフマーユーン廟が見えた。

墓廟周囲の庭園は、10ヘクタール以上の広大な敷地を有し、4つの区画に分けられたペルシア風の正方形の庭園(四分庭園)を構成している(※入口側からの俯瞰模型)。庭園には水路や園路が格子状に配され、それぞれの交差には小空間や露壇、池泉などが設けられている。

墓廟はアーチを持つ基壇(下層)と、その上に設けられた上層建築との二層構造となっている。下層(基壇)は、アーケードをめぐらせた東西南北の四面とも一辺約95メートルの矩形で、高さは約7メートルある。基壇の中央アーチの階段を上れば、そのまま上層建築のファサード前に到着できる。その上層建築は一辺約48メートルで、中央墓室を4つの正方形の墓室が対角上に取り巻くように配置されており、

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

各面の中心にアーチ状の天井をもつ二段のイーワーン(南側入口はアーチのみ)があり、それぞれの窓は、格子状の大理石透かし彫りで形成されている。そして、イーワーン上部には、ヒンドゥ建築技法のチャトリや小さなミナレット(尖塔)が装飾されている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

墓廟内へは、正面に向かって右側に回り込んだ南側の扉から入場する。墓廟内に入った天井には、モノトーン調の落ち着いた細工が施されている。

墓廟の中央墓室に進むと、3連アーチ窓が2段に並ぶ広い空間になる。

総白大理石の外殻ドームは高さ約38メートルあるが、中央の内部ドームを見上げると、屋根と天井を構成する二重殻を採用していることから12メートルほど下にあり、快適さを感じる程よい高さに工夫されている。

中心部に置かれている白大理石の石棺が皇帝フマユーンの墓だが、これは模棺(セノターフ)で、実際の皇帝の遺体を納めたお棺は同じ場所の直下に安置されているという。模棺の周りの幾何学紋様は、白大理石の星形正八角形を中心にしたパターンのようだが、視点によってズレを感じ、気持ちが悪い。

中央墓室の周りの4つの正方形の墓室にも模棺が置かれている。こちらは、ハミーダ・バーヌー・ベーグム(皇帝フマーユーンの妃で、第3代皇帝アクバルの母)とダーラー・シコー(ムガル帝国の第5代君主シャー・ジャハーンとムムターズ・マハルとの長男)などの模棺である。他にも墓廟には、重きをなしたムガル帝国の宮廷人たちの遺体等、全て合わせ計150人の死者が埋葬されているという。

墓廟から出てファサード前に立つと正面入口門の手前に美しい四分庭園の緑を望むことができる。デリー中心部の世界遺産だし混雑していると思ったが、来場者が少なくゆっくり見学できた。しかし、アーグラのタージ・マハルを見学した後に来るべきではなかったかもしれない。。

次に、オートリキシャに乗って(50ルピー)、ニューデリー国立博物館に移動する。

この時間、小学校らしき団体見学があり、館内から、敷地内を通って公道まで続く行列ができていた。あまりの生徒の多さに今日は貸切なのではないかと不安になったが、入館料600ルピーを支払い入場することができた。展示室はインダス文明の都市遺跡ハラッパー(Harappa)(BC3300~BC1700前後)の遺跡から出土した文物等からスタートする。

粘土でつくられた人形や、

陶器のコレクションが展示されている。

次に、仏教関連の展示室になる。マウリヤ朝時代(BC317頃~BC180頃)の巻き口髭が印象的な男性頭部像が展示されている。

こちらは「仏舎利を運ぶ象の行列(シュンガ朝、BC2世紀、バールフット出土)」。クシーナガルの地で亡くなった仏陀の遺骨は、当初統治部族のマッラ族が仏舎利の専有を表明したが、周辺国との間に争いが発生する事態となったため、結果として8等分され、それに容器と残った遺灰を加えて周辺内外の10か所の寺院に奉納された(八分起塔)。

この作品は、シュンガ朝時代(BC2世紀半ば)に、バールフット(インド中部にある仏教遺跡)で建てられた大ストゥーパ(仏塔)及び欄楯彫刻の一部で、踊る女性を先頭に象に乗った部族の行列が仏舎利容器を運ぶ姿を表している。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

全体的に丸みを帯びやや稚拙な印象を受けるが、伸び伸びと表現されており芸術性豊かな魅力的な作品。中央やや後部の象と象の間には仏舎利容器が表現されている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

そして、その八分起塔から約200年後に、インド統一を果たしたマウリヤ朝のアショーカ王(在位:BC268頃~BC232頃)は、全国8か所に奉納されていた仏舎利のうち7か所の仏舎利を発掘・分類し8万余の膨大な寺院への再配布を行った。

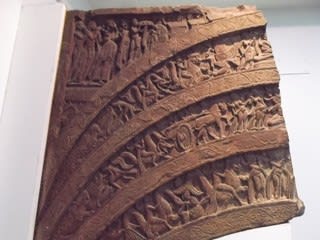

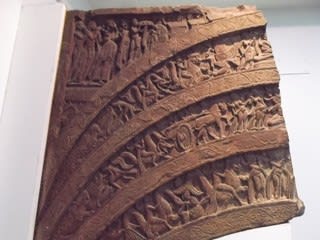

その礼拝対象の一つとしてサーンチーにストゥーパが造られるのだが、こちらが、そのストゥーパの四方に設置されたトーラナ塔門(2本の方柱に上部に横梁が3本が渡されている。)のうち、南門の横梁に相当する破片である(BC1~2世紀)。横梁の渦巻形の端の上には守護像としてグリフォン(鷲獅子)の様な怪物が乗っている。

更に、同時期のBC1世紀頃から、インドでは石窟寺院(アジャンター石窟群等)などが各地に造られ始めた。石窟寺院には、礼拝対象の仏陀を象徴するストゥーパ等を祀る「チャイティヤ(祠堂)窟」と僧衆の居所「ヴィハーラ窟」があった。

こちらは「ティンパヌムの装飾(クシャーン朝、1世紀、マトゥーラ(カンカーリ・ティーラー)出土)」で、寺院の入口壁面(ティンパヌム)を飾った装飾の破片で、様々な動物に乗り、運搬する様子が表現されている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

ところで、博物館内に入ったころ、まだ、小学校の生徒たちは、館内の廊下から館外に向け並んで待機させられていた。生徒の見学が始まったら大混雑するのではと不安になったが、実際には、生徒は一糸乱れず、一列でするすると展示室を一目しながら通り過ぎて行った。作品には近づかないので、鑑賞にはまったく影響がなかった。教育が行き届いているのだろうか、大変驚かされた。。

「美女酔態(クシャーン朝、2世紀、マトゥーラ(マホーリー出土))」。酔いつぶれしゃがみ込む女性像は、ほとんど全裸で豊かな肉体を誇示しておりインド神話に登場する豊饒・多産の女神ヤクシー(夜叉女)そのものである。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

「仏陀立像(2世紀、ガンダーラ出土)」。ガンダーラ地方はインドの西北、現在のパキスタン北部に位置し中央アジアからインド通路への要衝として重要な地域であった。BC6世紀には、アケメネス朝ペルシアの一州ともなったが、BC4世紀にアレクサンドロス大王がペルシア帝国を滅ぼし、ギリシア文化(ヘレニズム)が伝えられた。1世紀にはクシャーナ朝のカニシカ王が篤く仏教を保護したことにより、この地にヘレニズムと仏教が融合したガンダーラ美術が誕生し、初めて仏像が造られた(マトゥーラ地方が最初との説もある)。ガンダーラ仏の特徴は、波状の頭髪を束ねて髪を結い、風貌も鼻筋が通ったギリシア彫刻の影響を受けている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

「執金剛神を従える仏陀(2世紀、ガンダーラ出土)」。金剛手、持金剛とも称される仏教の護法善神である。金剛杵を執って仏法を守護するため、この名がある。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

「シッダールタ王子を訪れるアシタ仙人(2世紀、アマラーヴァティー出土)」。作品は、ストゥーパ欄楯柱の浮彫装飾で、王子の誕生を祝って宮廷にかけつけたアシタ仙人が、父シュドーダナ王(浄飯王)に対し「長じて偉大な王になるか、出家して偉大な宗教者になる」との予言を伝える場面。卓越した彫りの深浅技術が、見事な光の陰影を生み出している。アシタ仙人の予言に喜びつつも、出家への不安を感じる父王の姿を中心に多くの人物が生き生きと写実的に表現されている。

アマラーヴァティーは、インド東南部アーンドラ地方のクリシュナ川沿いにあり、デカン高原を中心とした中央インドを統治したサータヴァーハナ朝(BC230頃~220頃)が拠点としていた地で、国家の保護の下、バラモン教、仏教やジャイナ教などが栄えた。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

そして、こちらは「仏伝図(3世紀、ナーガルジュナコンダ出土)」。欄楯柱のレリーフは三段になっており、下段には、マーヤー夫人の「託胎霊夢(白象が右脇から胎内に入り込む夢を見て王子を懐妊する)」の後、マーヤー夫人の夢をバラモンが占う「占夢」が表現され、中段には、ルンビニー園で産気づき無優樹の樹枝を右手で掴むと右脇腹から王子が誕生する場面で、王子は傘と払子で表されている。上段には、先程と作品と同じくのアシタ仙人の予言の場面が表現されている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

ナーガルジュナコンダは、サータヴァーハナ朝後のイクシュヴァーク朝が拠点を置いた南インドの仏教文化の中心地で、多くの遺跡が発掘されている。アマラーヴァティーを流れるクリシュナ川上流にあるが、現在はダムが建設され遺跡群は丘の上に移設・保護されている。

「仏伝図(3世紀、ナーガルジュナコンダ出土)」。アシタ仙人の予言を聞いたシュドーダナ王は、シッダールタ王子が出家しないように、宮殿内で何不自由ない豪奢な生活をさせる場面が、巨大な横梁に表現されている。

「仏陀立像(グプタ朝、5世紀、サールナート出土)」。サールナートは、ヴァーラーナシー(ベナレス)の北方10キロメートルに位置する仏教の四大聖地の一つ。仏陀が悟りを開いた後、初めて教えを説いた初転法輪の地とされる。その周辺から出土した像は「サールナート仏」と呼ばれている。こちらの作品は、薄手の通肩の衣を身に付けた仏陀の肉体美を感じさせる見事な作品である。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

なお、サールナート考古博物館に収蔵されている「初転法輪像」は最高傑作と評されている。

金色のストゥーパが展示されている。手前(左右2組)の仏舎利容器が、仏陀の生誕地カピラヴァストゥ(ピプラーワー)から出土したもの。黄金細工の容器には、チベット、ネパール、カンボジア、ミャンマーなどのイメージを反映した仏陀像が取り囲んでいる。ガラスケースには、舎利が納められており見ることができる。舎利容器の周りでは合掌する信者の姿が絶えない。

ところで、ビハール州の州都パトナー博物館で見た、ヴァイシャーリーの仏塔から出土した舎利容器については、厳重な警備の下、特別室で拝観したこともあり神々しさを感じ感激したが、こちらの展示方法は、見世物にしている様な印象を受け少し不満を感じた。。

ヒンドゥー教関連の作品も多く展示されている。こちらは「ヴィシュヌ像(グプタ朝、5世紀、サールナート出土)」で、仏陀立像(サールナート仏)とよく似た肉体表現がされている。ヴィシュヌはヒンドゥ教において、シヴァと並ぶ最高神として崇められる存在だ。

「ガネーシャ像(パーラ朝、5世紀、サールナート出土)」。言わずと知れたヒンドゥ教のスーパースター。インドでは現世利益をもたらす神とされ、非常に人気がある。また「富の神様」として商人などから絶大な信仰を集めている。車のフロントガラスに飾るドライバーも多い。パーラ朝は、北東インド(ベンガル地方とビハール地方を中心とした地域)を支配した王朝(750~1174頃)で、仏教を厚く保護した。この時代、絵画、彫刻、青銅の鋳造技術などが著しく進歩して、仏教美術では「パーラ式仏像」を生み出し世界的に有名となった。

「マヒシャースラの殺し屋(パーラ朝、10世紀、ビハール出土)」。ヒンドゥ教の書物「デーヴィー・マーハートーミャ(神の栄光)」から、女神ドゥルガー(3つ目を持ち額中央に1つ目がある。10本或いは18本の腕にそれぞれ神授の武器を持ち獅子に乗る。)が、マヒシャースラ(アスラ神族ラムバーと水牛の間の子)を倒す場面を表現したもの。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

「ナヴァ・グラハ(九曜神)(プラティーハーラ朝、8世紀、チットールガル、ラージャスターン州出土)」。まぐさ石に表現されている。中央の坐像たちは、インド占星術が扱う9つの天体を神格化した神でインド神話に登場する。プラティーハーラ朝(750頃~1036頃)とは、インドの分裂時代(ラージプート)の北西インドを支配したヒンドゥ王朝である。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

「ガンガー像(グプタ朝、5世紀)素焼き」。ガンジス川を神格化した女神で、クンビーラ(ワニの乗り物)に乗っている。ガンジス川は、ヒンドゥ教徒にとって聖なる川と信仰されており、沐浴すれば全て罪は浄められ、死後、遺灰を川に流せば輪廻から解脱できるとされている。

「四面多羅菩薩像(ガーハダヴァーラ朝、11世紀・サールナート出土)」。インド神話に登場する女神ターラーで、仏教では観音様の眼から放たれた慈悲の光から生まれたとされている。「救度仏母」とも呼ばれ、あらゆる衆生を救いまたあらゆる仏の母であるとも言われている。チベット仏教では特に人気がある。ガーハダヴァーラ朝(1090~1193)とは、インドの分裂時代(ラージプート)の北西インドを支配したヒンドゥ王朝である。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

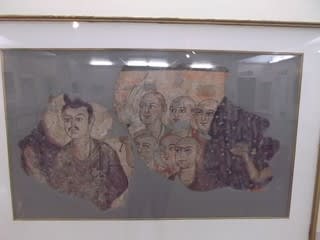

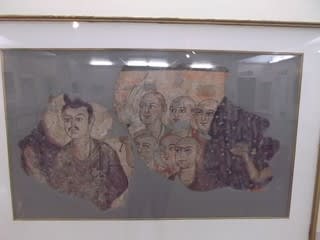

「仏陀と6人の弟子(3~4世紀、ミーラン遺跡)」。仏塔壁画からの断片で、絵の力強さにヘレニズムの影響を受けている。左側の両肩を覆う朱の衣を着た人物が仏陀で、右側の6人の弟子を伴っている。弟子の一人は手に払子を持っており、右側には花が描かれている。仏陀の故国カピラヴァストゥの訪問により、釈迦族の王子や子弟たち6人が次々と出家し弟子となった場面であろう。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

ミーランは、タクラマカン砂漠の南にあった古代のオアシス都市で西域南道に位置している。1907年、イギリスの探検家オーレル・スタインにより発見され研究が進められた。

他に「牛飼いの女性たちと戯れるクリシュナ(1730年。パハール語バソーリ派)」など、ペルシアの細密画を祖としたムガル帝国の宮廷で作成された細密画の連作を鑑賞した。こちらの題材は、クリシュナを讃える逸話の一つで、インドラ神が降らせた大雨に対し、クリシュナがゴーヴァルダナ山を引き抜き指に乗せ、牛飼いたちを雨から守り、牛飼いの女性たちの人気を集めた場面である。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

そして次に、クリシュナが牛飼いの女性たちの内の1人、ラーダーを愛する細密画に続く。。

豊富なコインの展示には驚かされた。展示室には、鋳造作業の模型や、インドの各王朝が鋳造した金・銀・銅貨コインから、イギリス植民地時代の多種類のコインまで展示されている。

他の展示としては、ムガル帝国時代の武器・楯・甲冑や、実物大の模型の象の武装などが展示されていた。

中庭にアショーカ王が摩崖岩に刻ませた詔勅(法勅碑文)が展示されている。アショーカ王はカリンガ戦争で多くの犠牲を出したことを反省し、仏法につとめ、子孫が同じあやまちを犯さないように、法勅を各地の岩や石柱に刻んだ。

約2時間強、じっくりと博物館を見学した後、デリー・メトロに乗り、コンノート・プレイスで乗り換え、ラーマクリシュナ・アシュラム・マーグ駅(RK Ashram Marg)まで戻った。

メイン・バザール(バハール・ガンジ)沿いを歩いて、

雑居ビル3階にある「クラブ・インディア・カフェ・デリー」で遅めの昼食(午後2時半)を食べることにした。

この時間、お客は他にいなかった。窓際の席に座り、市場が開かれている広場を眺めながら、生ビールとチーズペンネ(計280ルピー)を頂いた。ワインがないのが残念だったが、久しぶりにチーズを使った料理は嬉しかった。

その後、疲れたので、ホテルに戻り休んだ後、午後10時過ぎに再訪して、今度は焼きそば、春巻き、生ビール(計275ルピー)を頼んだ。

(2012.12.8)

昨夜食事したレストラン・グリーンチリから500メートルほどで、デリー・メトロ(ブルーライン)のラーマクリシュナ・アシュラム・マーグ駅(RK Ashram Marg)に到着した。現在朝の7時半、まだ肌寒い。

ところで「デリー・メトロ」は、日本が資金・技術面で支援(円借款で供与)して建設された都市型鉄道で、1990年代に計画され、2002年に「レッドライン(1号線)」と「イエローライン(2号線)」、2005~2006年には「ブルーライン(3号線・4号線)」、2010年には「グリーンライン(5号線)」と「バイオレットライン(6号線)」とが順次開業をしている。

ラーマクリシュナ・アシュラム・マーグ駅は、2005年12月末に開業したばかりの新しい高架駅である。しばらくすると、6両編成のステンレス製無塗装の車両(三菱自動車工業株式会社と現代ロテム社製)が到着した。車内はシンプルな造りで、ロングシートに、立ち客用のポールと、つり革が備え付けられている。

デリー・メトロに乗り一つ目のコンノート・プレイス(デリーのビジネス、ショッピングの中心的エリア)にあるラジーブ・チョーク駅(Rajiv Chowk)でイエローライン(車両の側面には、路線を示す色帯が施されている。)に乗り換えて目的地のクトゥブ・ミナール駅に到着した。運賃も20ルピー程度と安く30分ほどの乗車時間だった。

クトゥブ・ミナール駅も高架駅のため、ホームから外を眺めると、木々の向こうにクトゥブ・ミナールの塔(中央やや右)が微かに見える。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く改札を出て、通りを歩いて行くと20分ほどで、クトゥブ・ミナールがはっきりと見え始めた。

クトゥブ・ミナールは、1206年、奴隷王朝のクトゥブッディーン・アイバク(在位:1206~1210)が、デリーをイスラム都市に整備する目的で、インド最初のモスク(クワットゥル・イスラム・マスジット)のミナレット(尖塔)として建てた。

奴隷王朝(1206~1290)とは、7世紀後半、ヴァルダナ朝(仏教を保護)以降の北インドの分裂時代(ラージプート)を終焉に導いたゴール朝(10世紀、アフガニスタンのガズナを都としたトルコ系イスラム王朝ガズナ朝の領内から始祖)の奴隷兵士アイバクが興したインド初めてのイスラム王朝で、デリー・スルタン5王朝の最初の王朝である。

なお、ゴール朝は、1203年にはインドのパーラ朝(750~1174)を滅ぼしナーランダーなど様々な僧院を破壊したため、その後インドの仏教は急速に衰退していくことになる。それでは、入口で250ルピーを支払い入場する。

塔は五層からなり、下の三層が赤砂岩、上の二層は大理石と砂岩で造られている。塔の直径は基部が14.3メートルに対して先端部の直径は2.75メートルと上部に向けて細くなっていく。塔の高さは72.5メートルあり世界で最も高いミナレットである。近づくとその大きさに圧倒される。一帯の遺跡群は、1993年に「デリーのクトゥブ・ミナールとその建造物群」の名で世界遺産に登録された。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く一層目には、円形と三角形の断面が繰り返す造りで、コーランの一部がカリグラフィーで刻まれている。二層目は円形で、三層目は三角形の断面が柱を取り囲んでいる。14世紀に四層目を修復し五層目にドームを付け加え100メートル級に達したが、ドームは地震で落下してしまったという。そして、塔のすぐ南側にある四角い建物は、

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くアラーイ・ダルワーザと呼ばれ、「奴隷王朝」後継のデリー・スルタン第2王朝ハルジー朝(1290~1320)」第3代スルタンのアラー・ウッディーンが1310年に建てた南門(当時は正門であった)である。南門は赤砂岩で造られており、カリグラフィーやアラベスクの紋様が刻まれ、白大理石がはめ込まれ朝日を浴びて美しく輝いている。

南門を入るとドームのある空間で四方の其々のアーチから出入りが出来る。右側(東側)のアーチを抜けると、砂岩で造られたドームを頂き、側面を透かし彫りの窓で覆われた小ぶりの建物がある。建物内には、1537年ムガル帝国時代に建設された聖者イマーム・ザミンの墓がある。

アラーイ・ダルワーザの門からクトゥブ・ミナールを離れ、西にしばらく進むと廃墟が現れる。アラウッディーン・マドラサでインド最古のイスラム神学校の跡である。遺跡内には、中庭と思われる跡や小さなドームが残っている。

アラウッディーン・マドラサを北側から再びクトゥブ・ミナールの近くまで戻り、柵の前で北側に回り込むと、

塔への入口があるが閉鎖されている。内部には378段の階段があり先端部まで上ることができた。しかし、1982年に修学旅行中の少女たちが階段で折り重なって倒れ死傷する事故があり、それ以来、内部への立入りは禁止されているとのこと。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く塔の入口前から北側に伸びる通りを、左側にあるクワットゥル・イスラム・マスジット(モスク)の外壁に沿って歩き、先にある東口からモスク敷地内に入る。

クワットゥル・イスラム・マスジットは、1188年、クトゥブ・ミナールの建築に先立ちインドで最初のイスラム王朝(奴隷王朝)のアイバクにより建てられたインドで現存する最も初期のモスクである。

現在も、建物を支える列柱が数多く残っているが、ヒンドゥ様式とイスラム様式が混在した様式となっているのは珍しい。これは当時あったヒンドゥ教・ジャイナ教の寺院を破壊して、その石材を再利用し制作されたためであり、建築に携わった職人もヒンドゥ教徒であったと言われている。

柱を良く見ると、ヒンドゥ教の神々らしき像の彫刻などが残っているのが分かる。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く列柱の残る回廊を背にして中庭には高さ7メートル(直径は約44センチメートル)のチャンドラヴァルマン鉄柱が立っている。一般に「アショーカ王柱」と呼ばれているが、アショーカ王の建てたものではなく、約700年後の3~4世紀グプタ朝時代(415年に建てられたともいわれる。)に造られたとされる。

鉄柱にはサンスクリット語の文字が刻まれ、頂上には装飾的なチャクラ(輪)があしらわれている。鉄の純度は100パーセント近いため、風雨にさらされているにも関わらず錆びていないが、純度の高い鉄製が錆びないとは科学的には誤りらしく、オーパーツ(場違いな工芸品)の一つにも挙げられている。しかし鉄柱の地下部分(埋もれている部分は約2メートル)では腐食が始まっていると言われている。

クワットゥル・イスラム・マスジットを出て、北側に向かうと、途中の西側には、アーチ装飾が美しい、奴隷王朝第3代スルタンのイールトゥミッシュ(在位:1211~1236)の大理石の石棺がある。北インドを支配したイスラム王朝の墓廟としては最古のものだがドームは崩落している。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くクワットゥル・イスラム・マスジットから北に150メートルほど離れた残骸の様な遺構は未完のミナレット「アラーイーの塔」である。1312年にハルジー朝のアラー・ウッディーン(在位:1296~1316)がクトゥブ・ミナールを超える塔を建設しようとしたが財政難で工事が中断し、現在は直径25メートルの巨大な基底部が残るのみである。

アーグラでムガル帝国の建築群を堪能していたが、時代を遡った初期のインド・イスラム文化(デリー・スルタン朝)の遺構に対してはその後の変遷をも感じながら興味深く見学できた。クトゥブ・ミナールは、世界遺産にも関わらず、この日は来場者も少なく郊外の緑に囲まれた遺跡散策ができ、気持ちも晴れやかになった。何と言っても朝からオートリキシャとの交渉もせず、快適で綺麗なメトロに乗れたことはラッキーだった。

園内を出て、再び20分ほど歩き、午前9時半にクトゥブ・ミナール駅に戻り、デリー・メトロ、イエローラインに乗り、途中バイオレットラインに乗り換えてJLN STADIUM駅で降りて、デリー中心部にあるフマーユーン廟に向かった。

フマーユーン廟(Humayun's Tomb)は、ムガル帝国の第2代皇帝フマーユーン(在位:1530~1540、1555~1556)の墓廟である。インドにおけるイスラム建築の精華の一つと評され、その建築スタイルはアーグラのタージ・マハルにも影響を与えたといわれる。

入場料250ルピーを支払い敷地に入ると、プロムナードが直線に伸びる庭園になり、白い二階建てのアーチ門が見える。右側には、イーサー・ハーン廟の入口門が見えるが、工事中で見学することができないようだ。この門の奥には1547年に建てられた宰相イーサーハーンの墓廟がある。さて、白いアーチ門を抜けると、更にプロムナードが伸び、前方に門が見える。

赤砂岩の入口門をくぐると前方に目的のフマーユーン廟が見えた。

墓廟周囲の庭園は、10ヘクタール以上の広大な敷地を有し、4つの区画に分けられたペルシア風の正方形の庭園(四分庭園)を構成している(※入口側からの俯瞰模型)。庭園には水路や園路が格子状に配され、それぞれの交差には小空間や露壇、池泉などが設けられている。

墓廟はアーチを持つ基壇(下層)と、その上に設けられた上層建築との二層構造となっている。下層(基壇)は、アーケードをめぐらせた東西南北の四面とも一辺約95メートルの矩形で、高さは約7メートルある。基壇の中央アーチの階段を上れば、そのまま上層建築のファサード前に到着できる。その上層建築は一辺約48メートルで、中央墓室を4つの正方形の墓室が対角上に取り巻くように配置されており、

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く各面の中心にアーチ状の天井をもつ二段のイーワーン(南側入口はアーチのみ)があり、それぞれの窓は、格子状の大理石透かし彫りで形成されている。そして、イーワーン上部には、ヒンドゥ建築技法のチャトリや小さなミナレット(尖塔)が装飾されている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く墓廟内へは、正面に向かって右側に回り込んだ南側の扉から入場する。墓廟内に入った天井には、モノトーン調の落ち着いた細工が施されている。

墓廟の中央墓室に進むと、3連アーチ窓が2段に並ぶ広い空間になる。

総白大理石の外殻ドームは高さ約38メートルあるが、中央の内部ドームを見上げると、屋根と天井を構成する二重殻を採用していることから12メートルほど下にあり、快適さを感じる程よい高さに工夫されている。

中心部に置かれている白大理石の石棺が皇帝フマユーンの墓だが、これは模棺(セノターフ)で、実際の皇帝の遺体を納めたお棺は同じ場所の直下に安置されているという。模棺の周りの幾何学紋様は、白大理石の星形正八角形を中心にしたパターンのようだが、視点によってズレを感じ、気持ちが悪い。

中央墓室の周りの4つの正方形の墓室にも模棺が置かれている。こちらは、ハミーダ・バーヌー・ベーグム(皇帝フマーユーンの妃で、第3代皇帝アクバルの母)とダーラー・シコー(ムガル帝国の第5代君主シャー・ジャハーンとムムターズ・マハルとの長男)などの模棺である。他にも墓廟には、重きをなしたムガル帝国の宮廷人たちの遺体等、全て合わせ計150人の死者が埋葬されているという。

墓廟から出てファサード前に立つと正面入口門の手前に美しい四分庭園の緑を望むことができる。デリー中心部の世界遺産だし混雑していると思ったが、来場者が少なくゆっくり見学できた。しかし、アーグラのタージ・マハルを見学した後に来るべきではなかったかもしれない。。

次に、オートリキシャに乗って(50ルピー)、ニューデリー国立博物館に移動する。

この時間、小学校らしき団体見学があり、館内から、敷地内を通って公道まで続く行列ができていた。あまりの生徒の多さに今日は貸切なのではないかと不安になったが、入館料600ルピーを支払い入場することができた。展示室はインダス文明の都市遺跡ハラッパー(Harappa)(BC3300~BC1700前後)の遺跡から出土した文物等からスタートする。

粘土でつくられた人形や、

陶器のコレクションが展示されている。

次に、仏教関連の展示室になる。マウリヤ朝時代(BC317頃~BC180頃)の巻き口髭が印象的な男性頭部像が展示されている。

こちらは「仏舎利を運ぶ象の行列(シュンガ朝、BC2世紀、バールフット出土)」。クシーナガルの地で亡くなった仏陀の遺骨は、当初統治部族のマッラ族が仏舎利の専有を表明したが、周辺国との間に争いが発生する事態となったため、結果として8等分され、それに容器と残った遺灰を加えて周辺内外の10か所の寺院に奉納された(八分起塔)。

この作品は、シュンガ朝時代(BC2世紀半ば)に、バールフット(インド中部にある仏教遺跡)で建てられた大ストゥーパ(仏塔)及び欄楯彫刻の一部で、踊る女性を先頭に象に乗った部族の行列が仏舎利容器を運ぶ姿を表している。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く全体的に丸みを帯びやや稚拙な印象を受けるが、伸び伸びと表現されており芸術性豊かな魅力的な作品。中央やや後部の象と象の間には仏舎利容器が表現されている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くそして、その八分起塔から約200年後に、インド統一を果たしたマウリヤ朝のアショーカ王(在位:BC268頃~BC232頃)は、全国8か所に奉納されていた仏舎利のうち7か所の仏舎利を発掘・分類し8万余の膨大な寺院への再配布を行った。

その礼拝対象の一つとしてサーンチーにストゥーパが造られるのだが、こちらが、そのストゥーパの四方に設置されたトーラナ塔門(2本の方柱に上部に横梁が3本が渡されている。)のうち、南門の横梁に相当する破片である(BC1~2世紀)。横梁の渦巻形の端の上には守護像としてグリフォン(鷲獅子)の様な怪物が乗っている。

更に、同時期のBC1世紀頃から、インドでは石窟寺院(アジャンター石窟群等)などが各地に造られ始めた。石窟寺院には、礼拝対象の仏陀を象徴するストゥーパ等を祀る「チャイティヤ(祠堂)窟」と僧衆の居所「ヴィハーラ窟」があった。

こちらは「ティンパヌムの装飾(クシャーン朝、1世紀、マトゥーラ(カンカーリ・ティーラー)出土)」で、寺院の入口壁面(ティンパヌム)を飾った装飾の破片で、様々な動物に乗り、運搬する様子が表現されている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くところで、博物館内に入ったころ、まだ、小学校の生徒たちは、館内の廊下から館外に向け並んで待機させられていた。生徒の見学が始まったら大混雑するのではと不安になったが、実際には、生徒は一糸乱れず、一列でするすると展示室を一目しながら通り過ぎて行った。作品には近づかないので、鑑賞にはまったく影響がなかった。教育が行き届いているのだろうか、大変驚かされた。。

「美女酔態(クシャーン朝、2世紀、マトゥーラ(マホーリー出土))」。酔いつぶれしゃがみ込む女性像は、ほとんど全裸で豊かな肉体を誇示しておりインド神話に登場する豊饒・多産の女神ヤクシー(夜叉女)そのものである。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く「仏陀立像(2世紀、ガンダーラ出土)」。ガンダーラ地方はインドの西北、現在のパキスタン北部に位置し中央アジアからインド通路への要衝として重要な地域であった。BC6世紀には、アケメネス朝ペルシアの一州ともなったが、BC4世紀にアレクサンドロス大王がペルシア帝国を滅ぼし、ギリシア文化(ヘレニズム)が伝えられた。1世紀にはクシャーナ朝のカニシカ王が篤く仏教を保護したことにより、この地にヘレニズムと仏教が融合したガンダーラ美術が誕生し、初めて仏像が造られた(マトゥーラ地方が最初との説もある)。ガンダーラ仏の特徴は、波状の頭髪を束ねて髪を結い、風貌も鼻筋が通ったギリシア彫刻の影響を受けている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く「執金剛神を従える仏陀(2世紀、ガンダーラ出土)」。金剛手、持金剛とも称される仏教の護法善神である。金剛杵を執って仏法を守護するため、この名がある。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く「シッダールタ王子を訪れるアシタ仙人(2世紀、アマラーヴァティー出土)」。作品は、ストゥーパ欄楯柱の浮彫装飾で、王子の誕生を祝って宮廷にかけつけたアシタ仙人が、父シュドーダナ王(浄飯王)に対し「長じて偉大な王になるか、出家して偉大な宗教者になる」との予言を伝える場面。卓越した彫りの深浅技術が、見事な光の陰影を生み出している。アシタ仙人の予言に喜びつつも、出家への不安を感じる父王の姿を中心に多くの人物が生き生きと写実的に表現されている。

アマラーヴァティーは、インド東南部アーンドラ地方のクリシュナ川沿いにあり、デカン高原を中心とした中央インドを統治したサータヴァーハナ朝(BC230頃~220頃)が拠点としていた地で、国家の保護の下、バラモン教、仏教やジャイナ教などが栄えた。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くそして、こちらは「仏伝図(3世紀、ナーガルジュナコンダ出土)」。欄楯柱のレリーフは三段になっており、下段には、マーヤー夫人の「託胎霊夢(白象が右脇から胎内に入り込む夢を見て王子を懐妊する)」の後、マーヤー夫人の夢をバラモンが占う「占夢」が表現され、中段には、ルンビニー園で産気づき無優樹の樹枝を右手で掴むと右脇腹から王子が誕生する場面で、王子は傘と払子で表されている。上段には、先程と作品と同じくのアシタ仙人の予言の場面が表現されている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くナーガルジュナコンダは、サータヴァーハナ朝後のイクシュヴァーク朝が拠点を置いた南インドの仏教文化の中心地で、多くの遺跡が発掘されている。アマラーヴァティーを流れるクリシュナ川上流にあるが、現在はダムが建設され遺跡群は丘の上に移設・保護されている。

「仏伝図(3世紀、ナーガルジュナコンダ出土)」。アシタ仙人の予言を聞いたシュドーダナ王は、シッダールタ王子が出家しないように、宮殿内で何不自由ない豪奢な生活をさせる場面が、巨大な横梁に表現されている。

「仏陀立像(グプタ朝、5世紀、サールナート出土)」。サールナートは、ヴァーラーナシー(ベナレス)の北方10キロメートルに位置する仏教の四大聖地の一つ。仏陀が悟りを開いた後、初めて教えを説いた初転法輪の地とされる。その周辺から出土した像は「サールナート仏」と呼ばれている。こちらの作品は、薄手の通肩の衣を身に付けた仏陀の肉体美を感じさせる見事な作品である。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くなお、サールナート考古博物館に収蔵されている「初転法輪像」は最高傑作と評されている。

金色のストゥーパが展示されている。手前(左右2組)の仏舎利容器が、仏陀の生誕地カピラヴァストゥ(ピプラーワー)から出土したもの。黄金細工の容器には、チベット、ネパール、カンボジア、ミャンマーなどのイメージを反映した仏陀像が取り囲んでいる。ガラスケースには、舎利が納められており見ることができる。舎利容器の周りでは合掌する信者の姿が絶えない。

ところで、ビハール州の州都パトナー博物館で見た、ヴァイシャーリーの仏塔から出土した舎利容器については、厳重な警備の下、特別室で拝観したこともあり神々しさを感じ感激したが、こちらの展示方法は、見世物にしている様な印象を受け少し不満を感じた。。

ヒンドゥー教関連の作品も多く展示されている。こちらは「ヴィシュヌ像(グプタ朝、5世紀、サールナート出土)」で、仏陀立像(サールナート仏)とよく似た肉体表現がされている。ヴィシュヌはヒンドゥ教において、シヴァと並ぶ最高神として崇められる存在だ。

「ガネーシャ像(パーラ朝、5世紀、サールナート出土)」。言わずと知れたヒンドゥ教のスーパースター。インドでは現世利益をもたらす神とされ、非常に人気がある。また「富の神様」として商人などから絶大な信仰を集めている。車のフロントガラスに飾るドライバーも多い。パーラ朝は、北東インド(ベンガル地方とビハール地方を中心とした地域)を支配した王朝(750~1174頃)で、仏教を厚く保護した。この時代、絵画、彫刻、青銅の鋳造技術などが著しく進歩して、仏教美術では「パーラ式仏像」を生み出し世界的に有名となった。

「マヒシャースラの殺し屋(パーラ朝、10世紀、ビハール出土)」。ヒンドゥ教の書物「デーヴィー・マーハートーミャ(神の栄光)」から、女神ドゥルガー(3つ目を持ち額中央に1つ目がある。10本或いは18本の腕にそれぞれ神授の武器を持ち獅子に乗る。)が、マヒシャースラ(アスラ神族ラムバーと水牛の間の子)を倒す場面を表現したもの。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く「ナヴァ・グラハ(九曜神)(プラティーハーラ朝、8世紀、チットールガル、ラージャスターン州出土)」。まぐさ石に表現されている。中央の坐像たちは、インド占星術が扱う9つの天体を神格化した神でインド神話に登場する。プラティーハーラ朝(750頃~1036頃)とは、インドの分裂時代(ラージプート)の北西インドを支配したヒンドゥ王朝である。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く「ガンガー像(グプタ朝、5世紀)素焼き」。ガンジス川を神格化した女神で、クンビーラ(ワニの乗り物)に乗っている。ガンジス川は、ヒンドゥ教徒にとって聖なる川と信仰されており、沐浴すれば全て罪は浄められ、死後、遺灰を川に流せば輪廻から解脱できるとされている。

「四面多羅菩薩像(ガーハダヴァーラ朝、11世紀・サールナート出土)」。インド神話に登場する女神ターラーで、仏教では観音様の眼から放たれた慈悲の光から生まれたとされている。「救度仏母」とも呼ばれ、あらゆる衆生を救いまたあらゆる仏の母であるとも言われている。チベット仏教では特に人気がある。ガーハダヴァーラ朝(1090~1193)とは、インドの分裂時代(ラージプート)の北西インドを支配したヒンドゥ王朝である。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く「仏陀と6人の弟子(3~4世紀、ミーラン遺跡)」。仏塔壁画からの断片で、絵の力強さにヘレニズムの影響を受けている。左側の両肩を覆う朱の衣を着た人物が仏陀で、右側の6人の弟子を伴っている。弟子の一人は手に払子を持っており、右側には花が描かれている。仏陀の故国カピラヴァストゥの訪問により、釈迦族の王子や子弟たち6人が次々と出家し弟子となった場面であろう。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くミーランは、タクラマカン砂漠の南にあった古代のオアシス都市で西域南道に位置している。1907年、イギリスの探検家オーレル・スタインにより発見され研究が進められた。

他に「牛飼いの女性たちと戯れるクリシュナ(1730年。パハール語バソーリ派)」など、ペルシアの細密画を祖としたムガル帝国の宮廷で作成された細密画の連作を鑑賞した。こちらの題材は、クリシュナを讃える逸話の一つで、インドラ神が降らせた大雨に対し、クリシュナがゴーヴァルダナ山を引き抜き指に乗せ、牛飼いたちを雨から守り、牛飼いの女性たちの人気を集めた場面である。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くそして次に、クリシュナが牛飼いの女性たちの内の1人、ラーダーを愛する細密画に続く。。

豊富なコインの展示には驚かされた。展示室には、鋳造作業の模型や、インドの各王朝が鋳造した金・銀・銅貨コインから、イギリス植民地時代の多種類のコインまで展示されている。

他の展示としては、ムガル帝国時代の武器・楯・甲冑や、実物大の模型の象の武装などが展示されていた。

中庭にアショーカ王が摩崖岩に刻ませた詔勅(法勅碑文)が展示されている。アショーカ王はカリンガ戦争で多くの犠牲を出したことを反省し、仏法につとめ、子孫が同じあやまちを犯さないように、法勅を各地の岩や石柱に刻んだ。

約2時間強、じっくりと博物館を見学した後、デリー・メトロに乗り、コンノート・プレイスで乗り換え、ラーマクリシュナ・アシュラム・マーグ駅(RK Ashram Marg)まで戻った。

メイン・バザール(バハール・ガンジ)沿いを歩いて、

雑居ビル3階にある「クラブ・インディア・カフェ・デリー」で遅めの昼食(午後2時半)を食べることにした。

この時間、お客は他にいなかった。窓際の席に座り、市場が開かれている広場を眺めながら、生ビールとチーズペンネ(計280ルピー)を頂いた。ワインがないのが残念だったが、久しぶりにチーズを使った料理は嬉しかった。

その後、疲れたので、ホテルに戻り休んだ後、午後10時過ぎに再訪して、今度は焼きそば、春巻き、生ビール(計275ルピー)を頼んだ。

(2012.12.8)