今回このブログでの拙考察を掲載するに当たり、秋葉山に纏わる過去の宗教的ないざこざやそれに対する個人的な思いは一切ないということを最後に記しておかねばなりません。

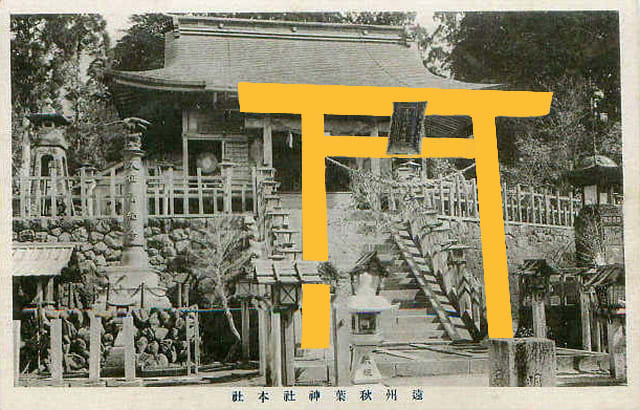

あくまでも個人的な興味から、明治期から秋葉社の社殿建築がどのような変革をたどってきたかのかの疑問を調査したに過ぎません。

当然、あくまでも素人調査と素人考えのみですので、検証不足や誤謬もあることお許し願いたいと存じます。

ということをご理解願ったうえで、皇紀2600年の大造営についてを検証すべく現地へ赴き、机上での調査をしてまいりましたので結果をご報告したいと存じます。

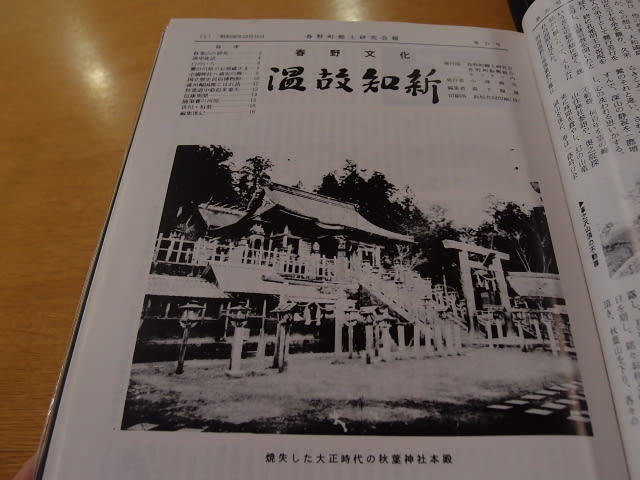

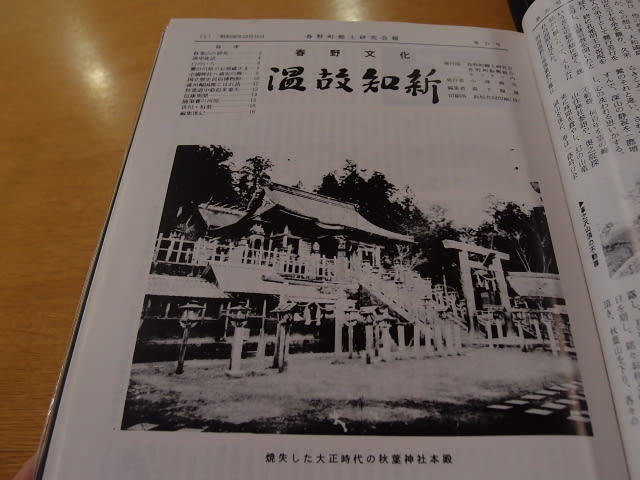

地元の郷土研究誌「温故知新(昭和58年12月発行 第31号)」の表紙です。

「焼失した大正時代の秋葉神社本殿」とキャプションが付けられています。

マジですか!

それが事実とするならば、ワタシの立てたこれまでの仮説すべてが水泡に帰すってことですよね。

どう考えても「大正時代に建てられた秋葉神社本殿が、焼失した」、としか解釈できませんもの。

そんなことありえません!古絵葉書画像に写る社殿は、神仏分離政策後の明治初期の建物のはずでしょう・・・

大正期に建て替えられて、それが焼失したなんてありえませんよ!

などとボヤいたところで、どうにもなるものでもありません。

虚脱感と格闘しながら、「温故知新」を読み進めるしかありませでした(ペラペラ捲るだけの斜め読みですが)

そしてワタシの節穴の目が、この597ページをめくった瞬間に釘付けとなったのです。

もちろん、思わず息を呑みましたよ。

先ほどのキャプションに、反証すべき画像を同郷土研究誌から見つけることが出来たのです。

というよりも、ワタシの立てた仮説を立証できる画像をようやく発見できたと言ったほうが正しい表現でしょう。

三時間ほど春野図書館に篭って見つけることのできた、大造営後を撮影する唯一の画像となったのです。

「昭和18年3月の大火にて焼失した本殿」

僅かな期間に存在した社殿画像が、やはり残っていたんですね。

この画像を、ずっと探し求めていたんですもの。

画像から判断できることは、ワタシの仮説どおり拝殿前のスペースは当然のごとく確保されています。

拝殿間口は6間変則5間で、現在の拝殿を一回り小振りにした権現造りだったと判断できます。

社殿建築の基本ともいえる高床式も採用されています。

向拝の庇は唐破風が主たる構造物で、上部に見える破風は単なる意匠としての千鳥破風のように見えます。

もしかすると現在の社殿意匠は、この画像をモチーフとしたものかもしれません。

このページに記載できたのなら、当然のごとく画像出典元があるはずです。

しかしながら、遠方よりの調査にはおのずと限界があります。

そしてワタシ自身、とりあえずの納得はできたものとも自覚しております。

したがいまして以降の追調査は片手間とし、掘り下げた調査検証については地の利を活かせる地元の方等にお任せしたいと考える次第です。

おわり

といいつつ、

番外編へつづく