2015年8月11日(火)

秘密NIPPONの《超建国》裏返史 11月発売予定!!

プロローグ

朝、電車の窓から何の気なしに空を見上げる。うわ~~~、きれい!! なんだろう、あの色・・!! 白いモコッとした雲のわずかな切れ目に、うすい紫がかったブルーの、神秘的な色。その一層の雲は、まるでこの世とあの世を繋ぐトンネルの入り口のように見えた。あまりにも美しい、その色をとおして、神様が「それでいいんだよ」と応援してくれているようだ。

私が不思議な世界へと誘われて丁度5年が来ようとしている。

一切の宗教にも関わりのなかった私だったので、神社にもお寺にも教会にも行くことが無い人生を送っていた。でも、物心ついた頃からというのか、自我がハッキリと芽生え出した頃からというのか、なぜか、「神様も安心して姿を現す世界を造らなければ・・」と、いつも思っている私がいた。

私は、少年時代から、ひとりで寝転がって空を見るのが、とても好きだった。

宗教が説く神様ではなく、生まれた時から、いや、生まれる前からかも知れない、私を誰よりもよく知ってくれている、ある絶対的な存在がいて、それを私は「神様」とよんでいる。

56歳7ヶ月のあの時まで、私は、ただただ一方的に神様に話しかけるだけで、神様が言葉を発してくれるとは想像もしていなかった。黙って空をながめては雲の形や流れを楽しんだり、野山を吹き抜ける風に身をさらして心地よい思いをしたりして、神様を感じていた。私にとっての神様は、そんな寡黙な存在だった。

ところが、2010年8月11日、56歳7ヶ月のその日、私は、初めて、はっきりと、神様の声を宗像大社で聞いた。

「よぉ来たのぉ」

これが神様からの初めての言葉だった。そして、その時から、私は、神様が私に語りかけてきてくれる声が、だんだん分かるようになった。それは、しばしば直接的だったり、「そう言われている“気”がする」という状態だったり、また多くの場合には、人々の口を通して伝えられてきたりする。

その声の主は、時に左耳から聞こえるのは空海様のようであったり、右耳から聞こえるのは天皇家の誰かのようであったりもする。そうやって聞こえてくると、ほとんどの場合、言われるとおりに動かないと、居ても立ってもいられない心境に追いやられる。

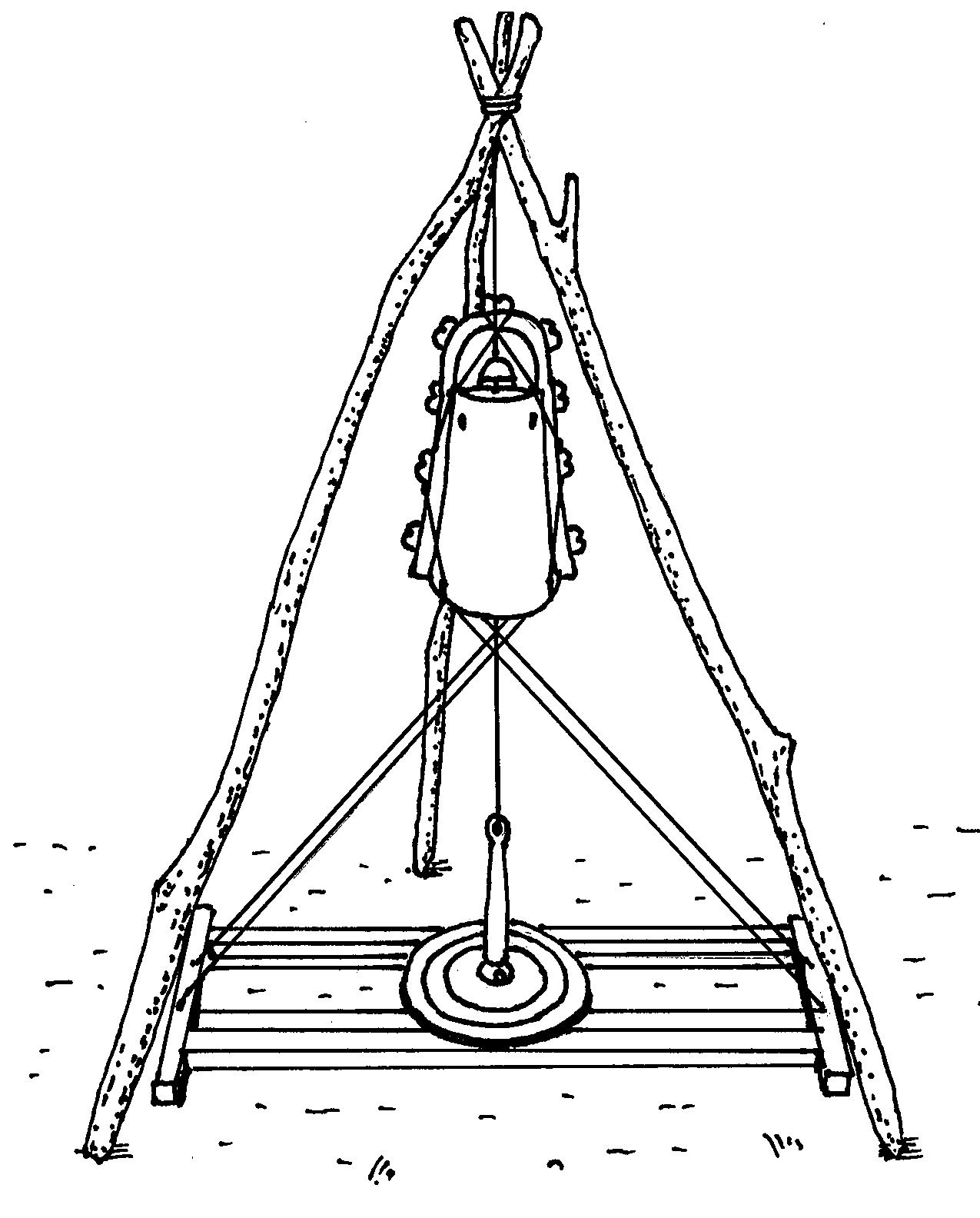

まだ初期の頃のある時、私に契約を迫った神様との交渉の中で、白紙委任状にサインさせられる、という事態まで起きて、それまでの、ごく普通の生活を一変しないとならなくなった。建築家としての仕事はもちろん、偶然に偶然が重なってできあがった超自然的な器具ネオガイア・テラファイトを製造するにも販売するにも十分な時間を与えられることなく、神様の指示に、ただひたすら従う、という生活に完全に変えられてしまった。

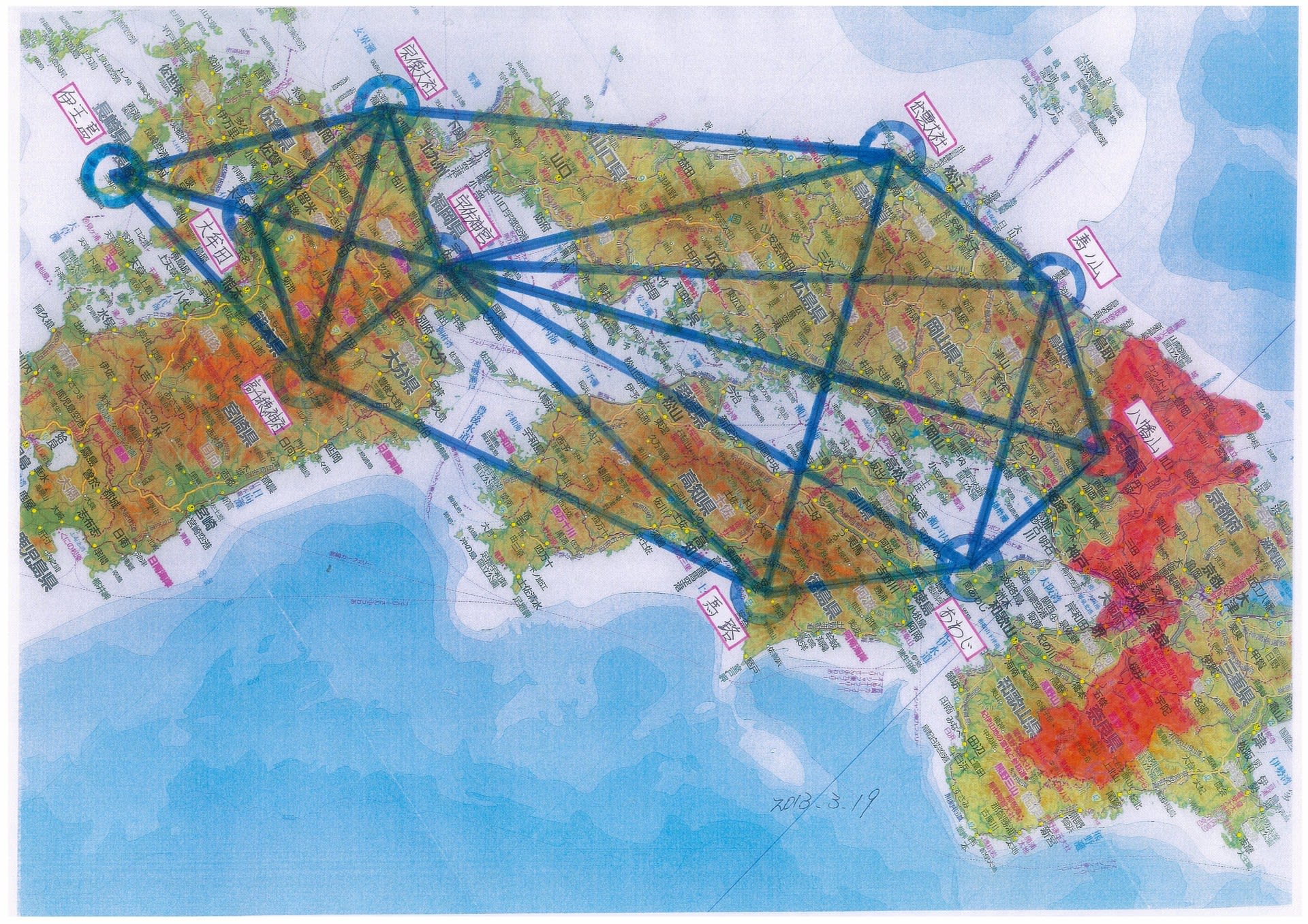

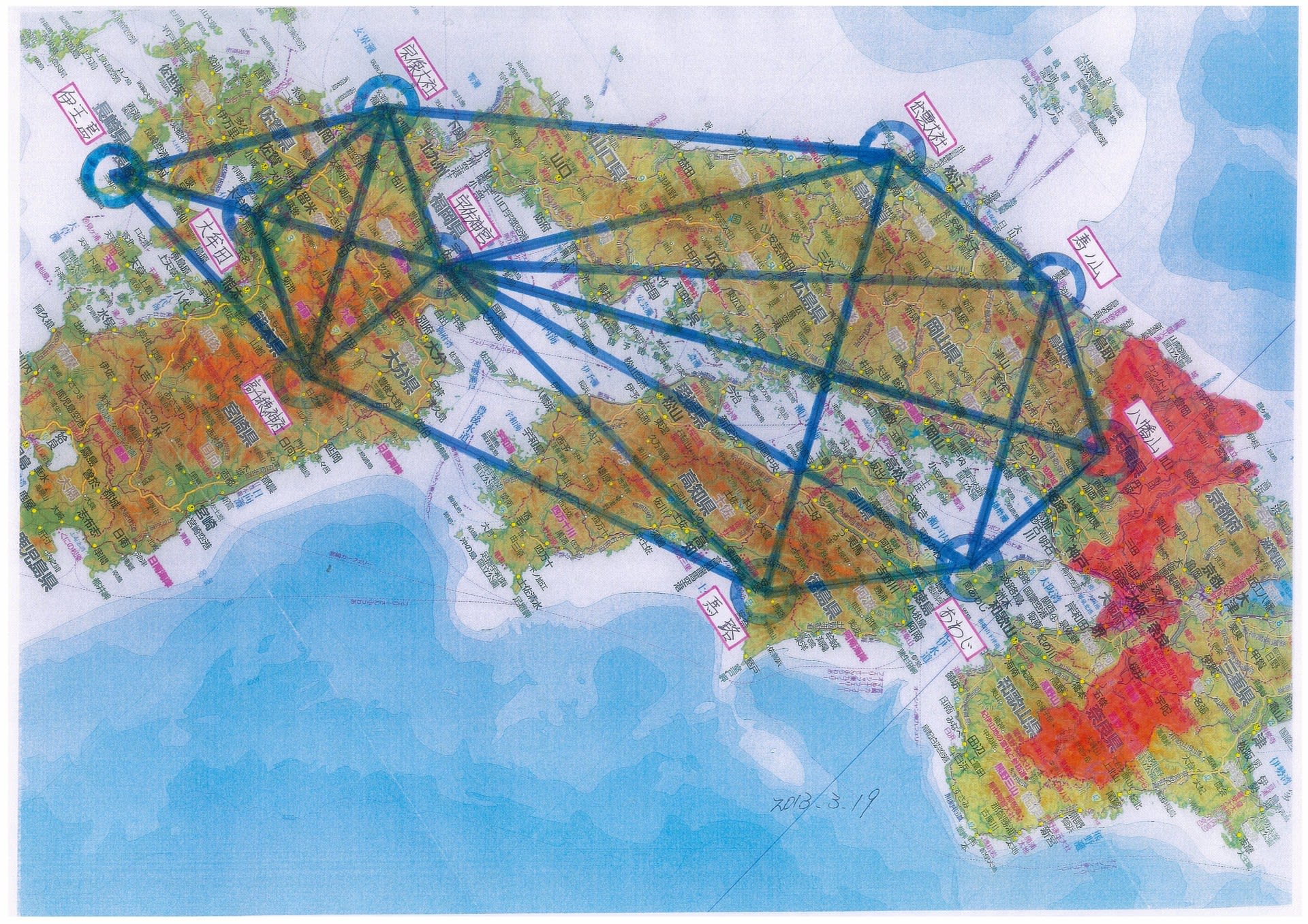

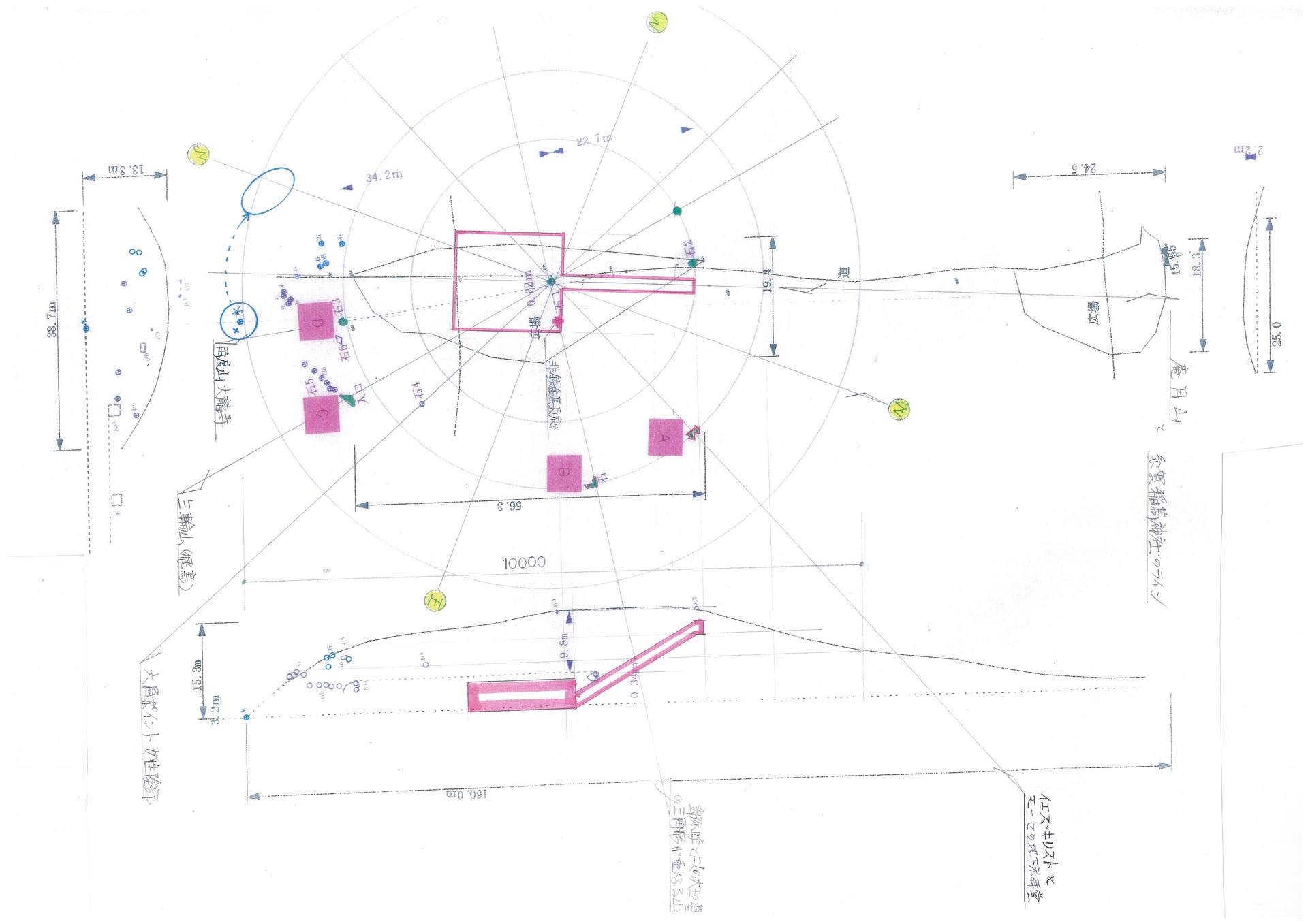

神社仏閣にもほぼ無縁の生活を長い間送ってきた私が、数え切れないほど次々と寺社めぐりさせられたり、穴掘りさせられたり、山登りさせられたり、事務所にいればいたで、テーブル上に大きな地図を広げて、真剣に、行ってきた場所や脳に響いてきた場所にポイントを打って、無数の線やら図形やらを描き続けて、一見、仕事らしい仕事もしなくなってしまった。かつての私を知る人達が皆、異口同音に「上森は頭がおかしくなった。気がふれた」と言って、去って行ってしまわれたのも無理からぬことと判っている。

こんなにまで私を使って、神様は、いったい何をしたがっているのか? 契約を迫ってきた時、神様は必死の様子で「時間がない! 時間がない!」と怒るように言われた。

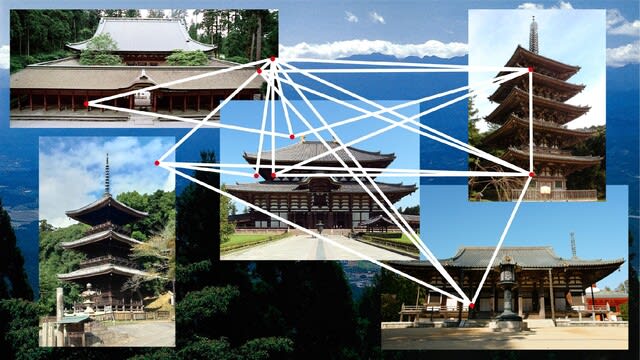

はじめは神様の指示が何の脈絡もないものと感じていたのだが、地図にひかれた線が十字架を示すものであったり、そのうち、きれいな正三角形や二等辺三角形が描けて、図形の点と点の場所にそれぞれ大きな意味が見いだせてきたりして、これは、ただならぬことだとわかるようになった。

神様からの声もやり方も相変わらず続いている。しかし、神様の方では本当に時間が限られているようで、今年、2015年に入ってから、特に5月の連休あたりから事態は急速に進み出した。

5年間、神様と文字通り会話することで、神様の全知全能ぶりもわかるようになった。私たち、3次元に肉体をもって生きている人間は、実は、無限の力をもっているのだが、真実を覆い隠されているために、自身を限定してしまっている。3次元の眼で見える事物しか見えていない。見える世界と見えない世界、この世とあの世、この両方の領域で私たちは生きているのだが、この事実を知らないでいる。また、もっと言えば、私たちは、過去、現在、未来に同時に生きている。それは、神様と一致した時、つまり、自我をなくした時、たいへんよく感じられるようになる。

もし、教えられ、思い込まされていた過去が、全く違ったものであるとしたら、当然、現在の状況も、未来の予測も、違ったものになる。ほとんど教科書的な歴史の知識のない私が、それこそ神様から直接教えられた“歴史の真実”を語ることで、その内容を誰かが信じてくれるなら、そして、たったひとりでも勇気をもって行動を起こしてくれる人がいるなら、明らかに現在も未来も、想像外の世界を創りだせる。

最近、自分自身でも驚くくらい、神様はいろんな事を一気に、おそらく誰も知らないであろう事柄を、私に直接教えてくれている。とても信じがたいような、奇想天外な話である。

丁度 5年前の今日8月15日でした。 今も神様はこの国の秘密を私に教え続けています。

その教えられたことを「邪馬台国新論」として纏めてみました。

『魏志倭人伝』に合わない日本の史書

「邪馬台国」は、西晋の陳寿(ちんじゅ・233~297)の編纂した『三国志』(成立は280年以降と言われる)という中国の正史の中の「魏書(ぎしょ)」第30巻烏丸鮮卑東夷伝倭人条(うがんせんぴとういでんわじんのじょう)、通称『魏志倭人伝(ぎしわじんでん)』に登場する国の名前だ。

つまり、中国の歴史書に記された日本の歴史なのである。紀元239年、倭国の女王卑弥呼(ひみこ)が魏に使節を送り、240年には魏からの使節が倭国に来た。『魏志倭人伝』は、主にこの時の魏の使節の見聞を元に書かれたと思われる。

その後、243年に倭国の使節が再び魏を訪れ、247年には再び魏の使節が倭国を訪れている。このとき、魏の使節は卑弥呼の死に遭遇し、『魏志倭人伝』には、その前後の様子も記述されている。

問題は、この「中国の史書に書かれた日本」と「日本の史書に書かれた日本」がぴったりと合わないことである。日本で古代の正史とされているのは、『古事記』(712年)と『日本書紀』(720年)だ。

『日本書紀』には、神功皇后の条に唐突に『魏志倭人伝』からの引用があって、神功皇后を卑弥呼にあてようという『書記』の編纂者の意図が見られるが、前後に引用されている百済史との年代の矛盾が指摘されている。『書記』の編纂者は『三国志』を参照できる立場にあって、これをなんとか当てはめようという苦肉の策をとったのだろうが、引用のみで済ませて、日本側からの記述がまったくないのも不自然だ。

要するに、合わないのだ。『古事記』、『日本書紀』には、編纂当時の政治状況が大きく反映しており、その当時の天皇家が日本を治めることの正当性と正統性を主張する意図で編まれているため、それに合わない国内のものは抹殺(焚書)し、国外のものは先の引用のようにごまかすか無視しているのだ。

つまり「邪馬壹国」も「卑弥呼」も、日本の正史には登場しないと言っていい。

果たして、どこにあったのか? 大和朝廷との関係はどうなっているのか?

この謎は解けるのだろうか?

魏志倭人伝が語る邪馬壹国への行程

さて、畿内・九州の邪馬台国論争が始まったのは江戸時代後期というから、すでに150年は論争を続けていることになる。

なかなか決着がつかない理由のひとつは、『魏志倭人伝』に記載されている「里程」にある。

これがなかなか曖昧で数々の解釈が可能なのだ。

見てみよう。(「・・・」は中略箇所)

郡より倭に至るには、海岸に循ひて水行し、韓國を歴るに乍ち南し乍ち東し、その北岸狗邪韓國に至る七千余里。始めて一海を度る、千余里、対馬國に至る。・・・又、南、一海を度る、千余里、名づけて瀚海と日う。一大國に至る。・・・ 又、一海を度る、千余里、末盧國に至る。・・・ 東南陸行、五百里、伊都國に到る。・・・東南奴國に至ること百里。・・・ 東行、不彌國に至ること百里。・・・南、投馬國に至ること、水行二十日。・・・ 南、邪馬壹國に至る、女王の都する所、水行十日・陸行一月。

これは、なかなか解けそうもない。別のヒントはないのだろうか?

このような記述がある。

女王國自り以北、其の戸数・道里、得て略載すべし。其の余の旁國は遠絶にして得て詳らかにすべからず。

次に斯馬國有り。次に已百支國有り。次に伊邪國有り。次に郡支國有り。次に彌奴國有り。次に好古都國有り。次に不呼國有り。次に姐奴國有り。次に對蘇國あり。次に蘇奴國有り。次に呼邑國有り。次に華奴蘇奴國有り。次に鬼國有り。次に為吾國有り。次に鬼奴國有り。次に邪馬國有り。次に躬臣國有り。次に巴利國有り。次に支惟國有り。次に烏奴國有り。次に奴國有り。此れ女王の境界の尽くる所なり。

「女王国より以北」については、いろいろ議論はあるだろうが、要するに、今まで記述してきた国については、邪馬壹国への行程にあたり実際に使節が通った国なので、その概要(本論考では省略した。「・・・」の部分にあたる)を述べることができたが、以下の国については、名前だけを挙げるということだ。

魏志倭人伝に出てくる、耶馬台国の周辺国

さて、ここに挙げられた国名だが、神奈備こと瀬藤禎祥氏のホームページの解釈が非常に優れているので、引用させていただくことにする。瀬藤氏は「女王国周辺とその余遠絶国と神々」と題して、細かく神社名とその住所等を記載されているが、ここでは、国名に関する記述だけ抜き出す。

斯馬國 しま 三重県南部 志摩

已百支國 いほき 三重県 五百木

伊邪國 いせ 三重県の伊勢から鈴鹿山脈東部から北は養老山脈にあたる平地

郡支國 とき 奈良県添上郡都祁

彌奴國 みの 美濃、尾張である。

好古都國 こうち 大阪府河内

不呼國 ふこ 京都府綴喜郡、久世郡。木津川、宇治川等の合流点。ここに封戸と呼ばれる渡りがあった。

姐奴國 たな 滋賀県栗太郡、草津市と信楽町。

對蘇國 やす 滋賀県野洲郡、琵琶湖西側から越前までを考える。

蘇奴國 そう 層富。奈良市から北部、京都府相楽郡。

呼邑國 こう 滋賀県甲賀郡 信楽、水口、甲賀。

華奴蘇奴國 かんそう 奈良県添上郡。

鬼國 き 山城の紀伊郡、木津川北部から京都市の市街地付近。

為吾國 あが 三重県伊賀郡、伊賀上野、名張。

鬼奴國 きの 和歌山県、三重県南牟婁郡

邪馬國 やま 京都府 京都市北部、亀岡、園部、丹波高地

躬臣國 こし 北陸方面、越前、越中、越後、近江伊香保

巴利國 はり 兵庫県播磨

支惟國 きみ 岡山県広島県。吉備。備前、備中、備後

烏奴國 えぬ 上野、北関東

奴國 な 信濃、長野県

ちなみに、瀬藤氏の説は「邪馬台国畿内説」で、魏の使節の経路は日本海から来たとしている。

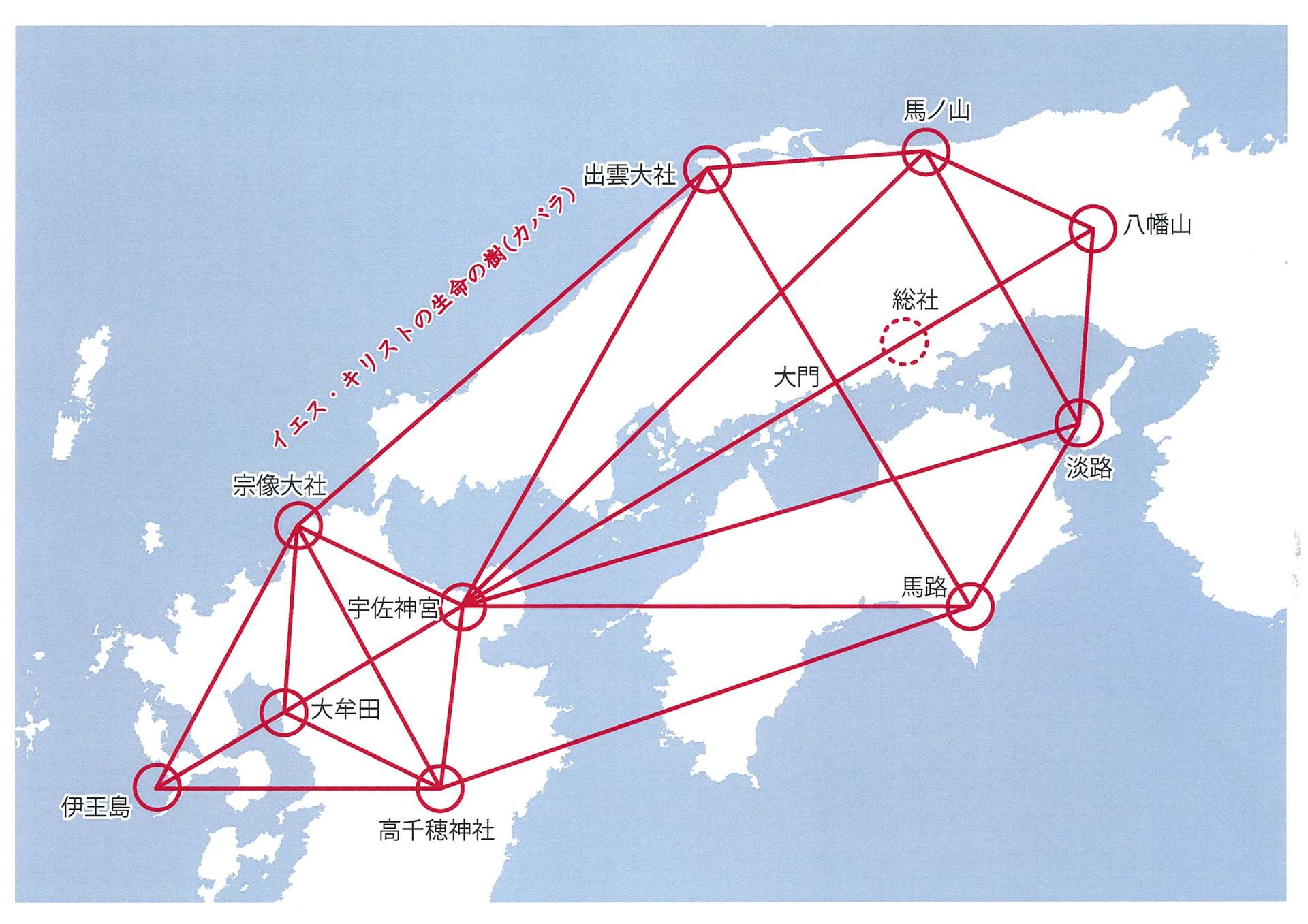

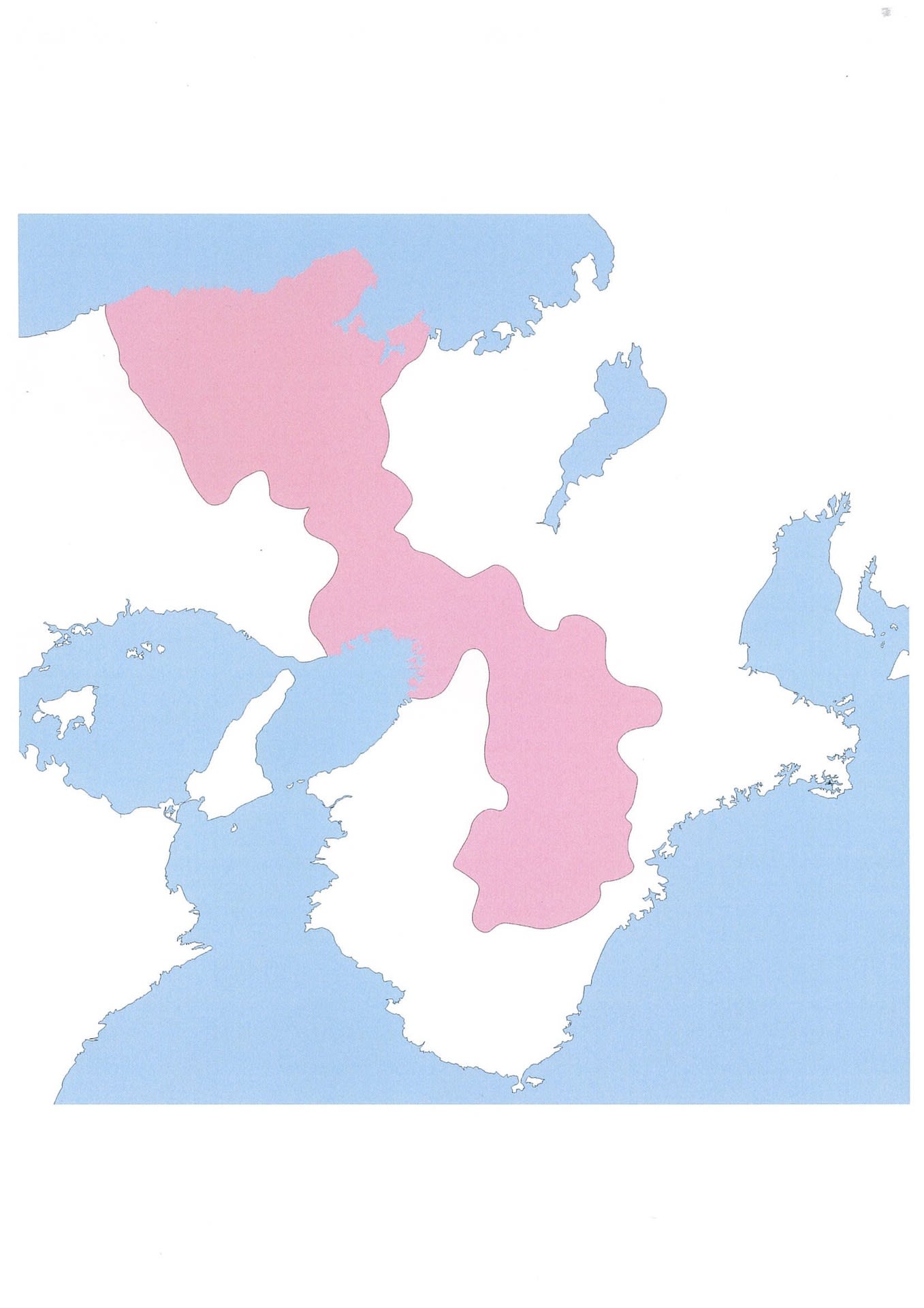

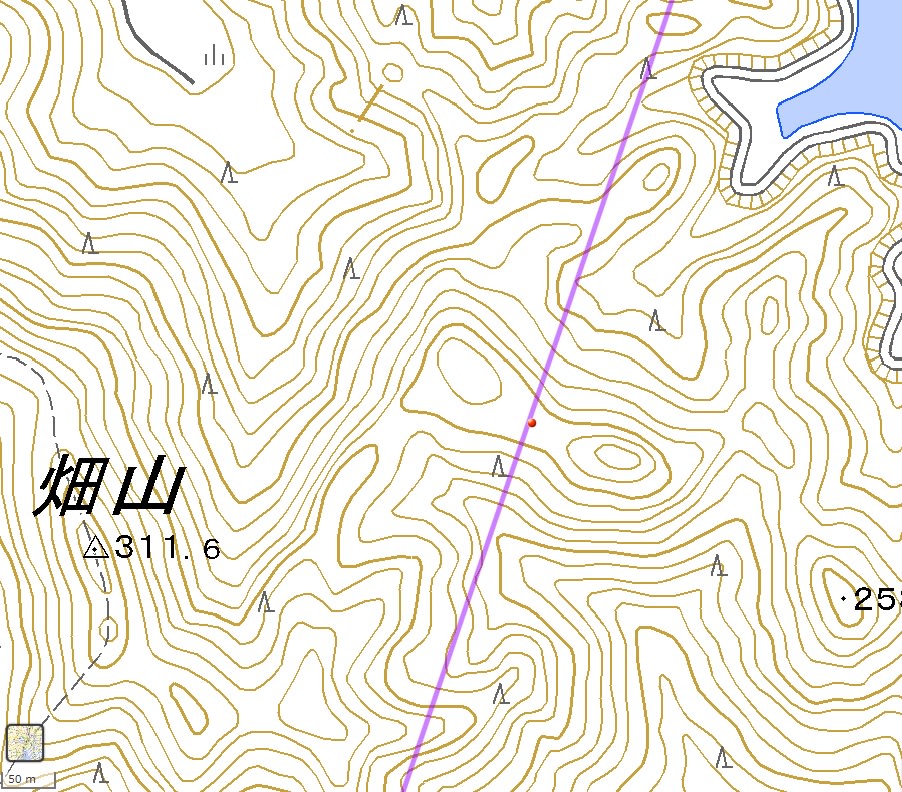

上森は、この「周辺国」を邪馬壹国の「境界線」としてなぞって、その版図を比定した。その結果、邪馬壹国は、但馬、丹後、丹波、摂津、大和にまたがる国土であることがわかった。

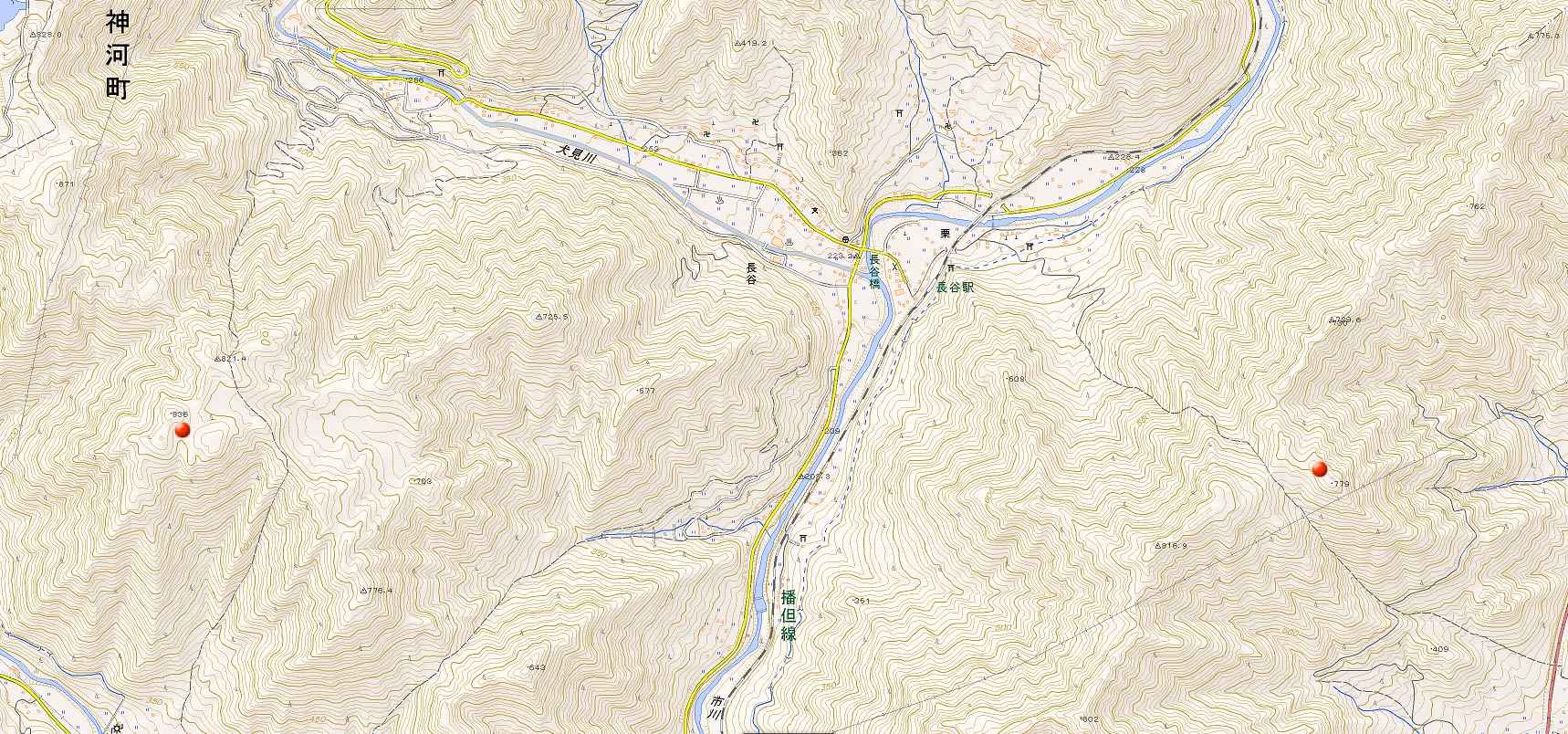

そして、行財政を司る首都は大和の纏向(まきむく)で、女王卑弥呼がいた都は、『播磨国風土記』に「埴岡の里(はにおかのさと)」と記された、現在の兵庫県神崎郡神河町と朝来市生野町にまたがるエリアだったと推定したのだ。

魏の使節は生命の樹を辿って倭国に来ていた

さて、版図が比定できたら、次は、魏の使節のルートだ。

畿内への航路としては、日本海の外海を通るより、やはり瀬戸内海の方が良いのではないかと思われる。理由は3つある。

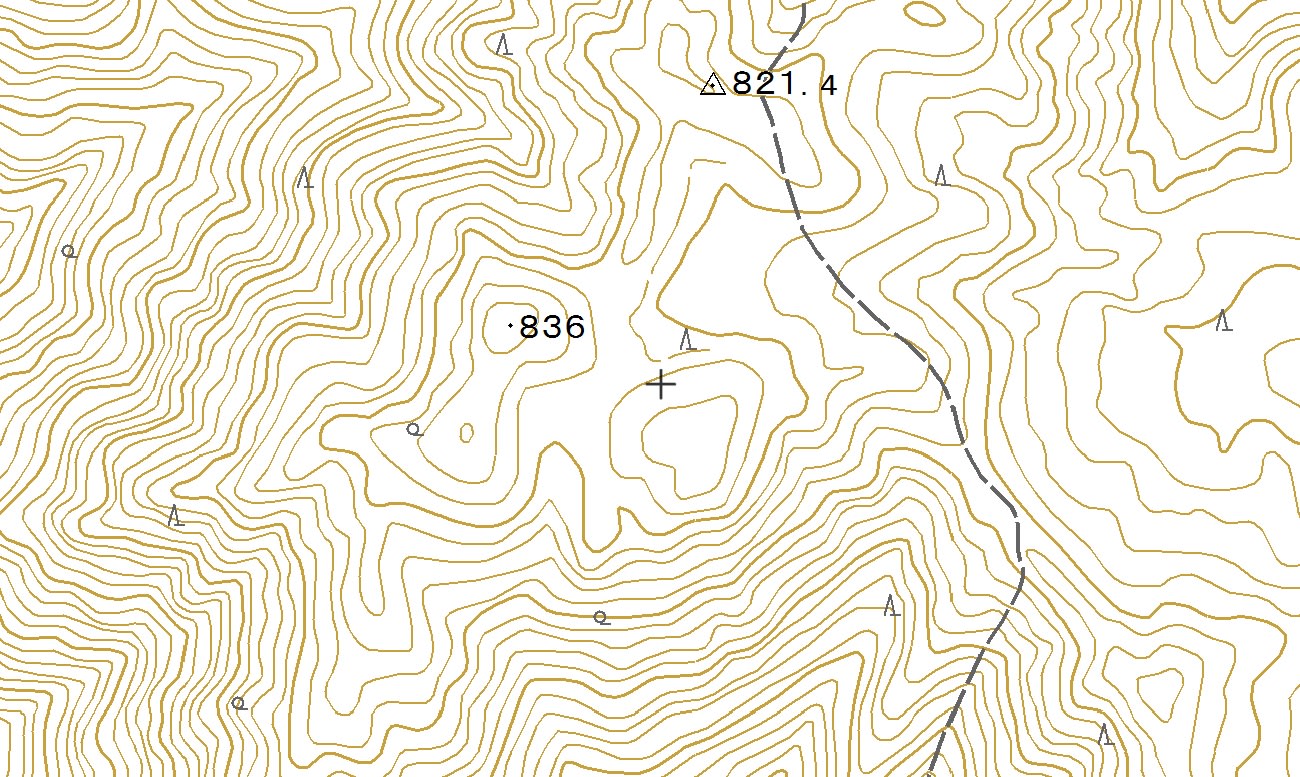

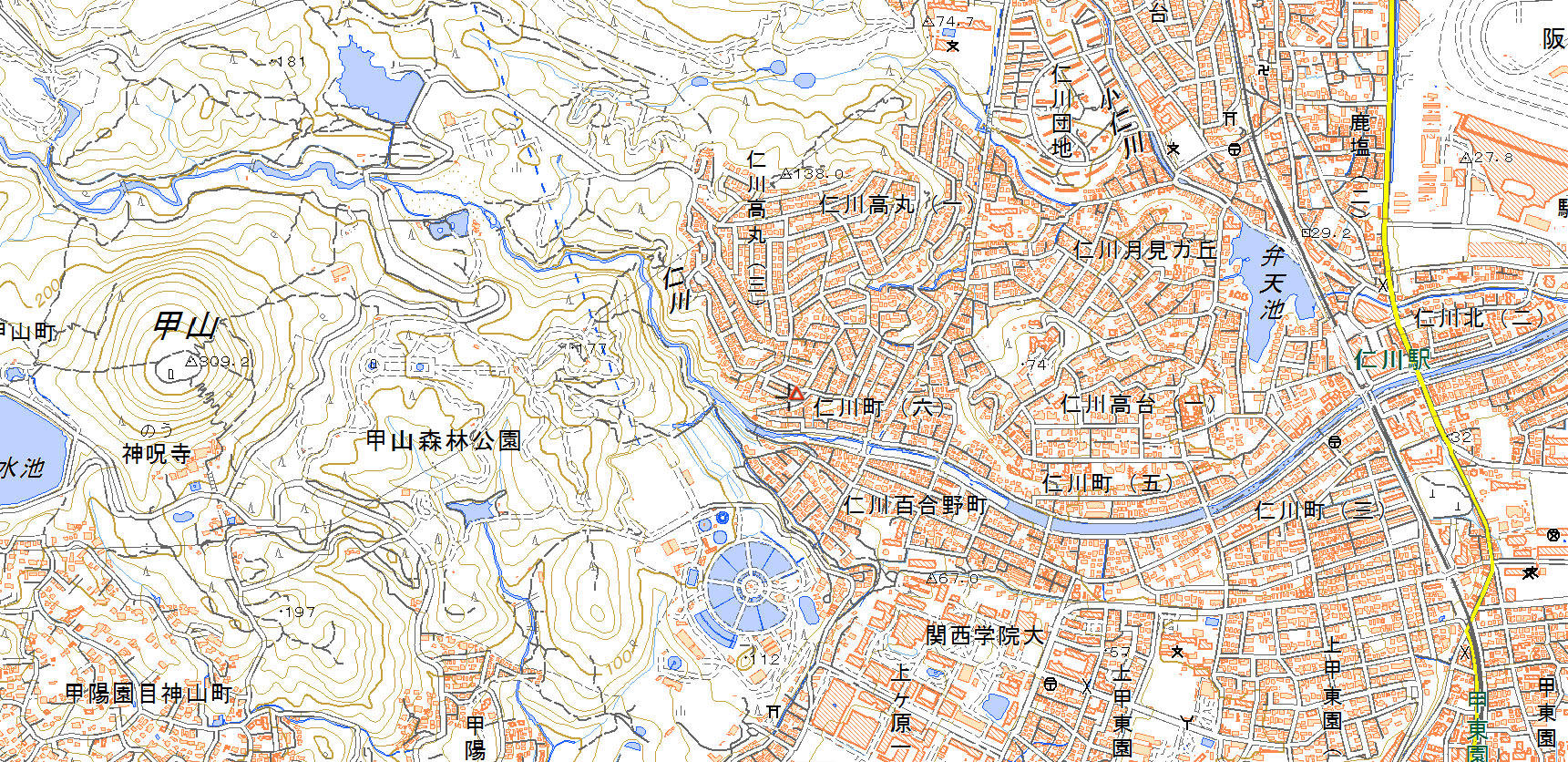

図をご覧いただきたい。

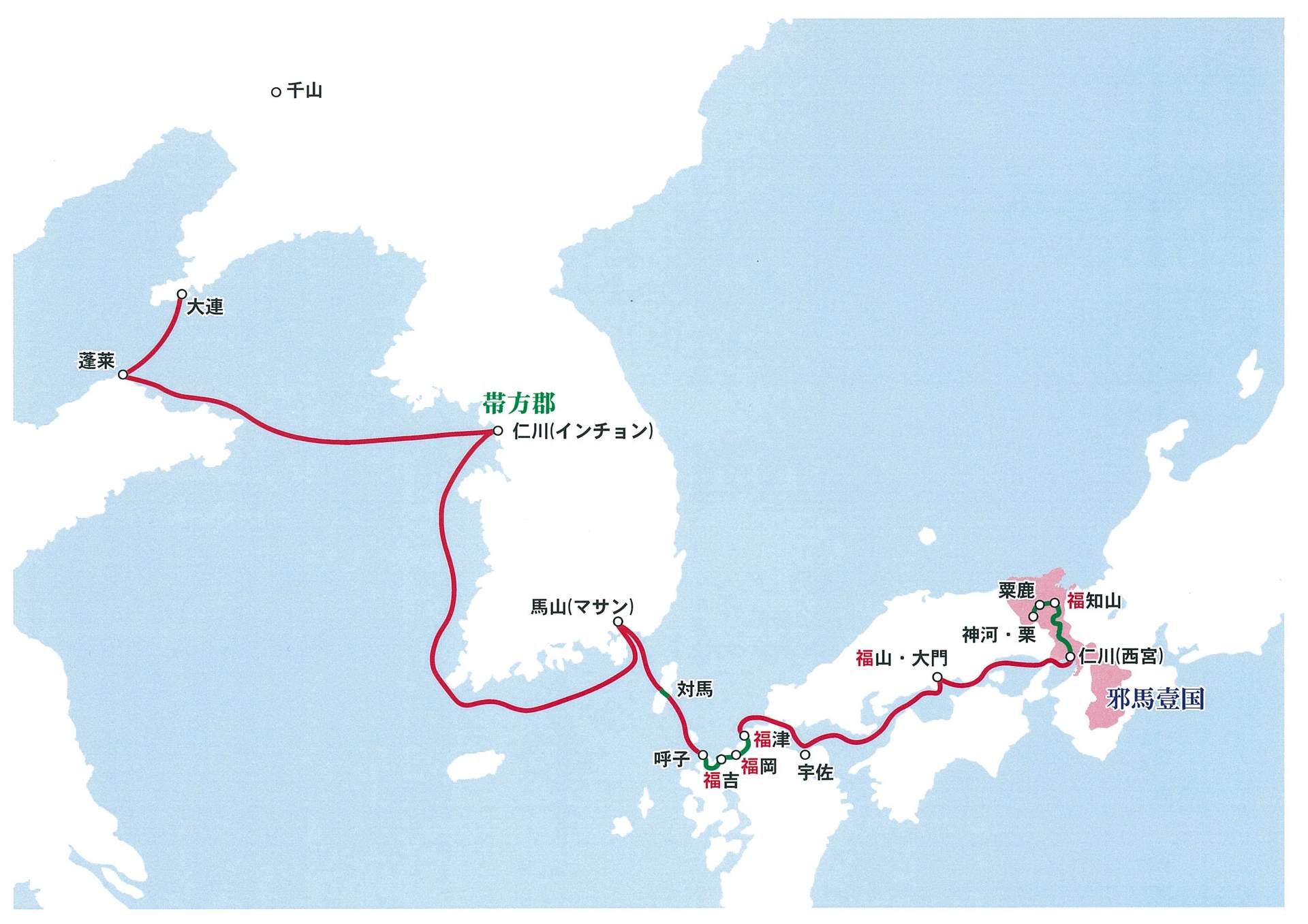

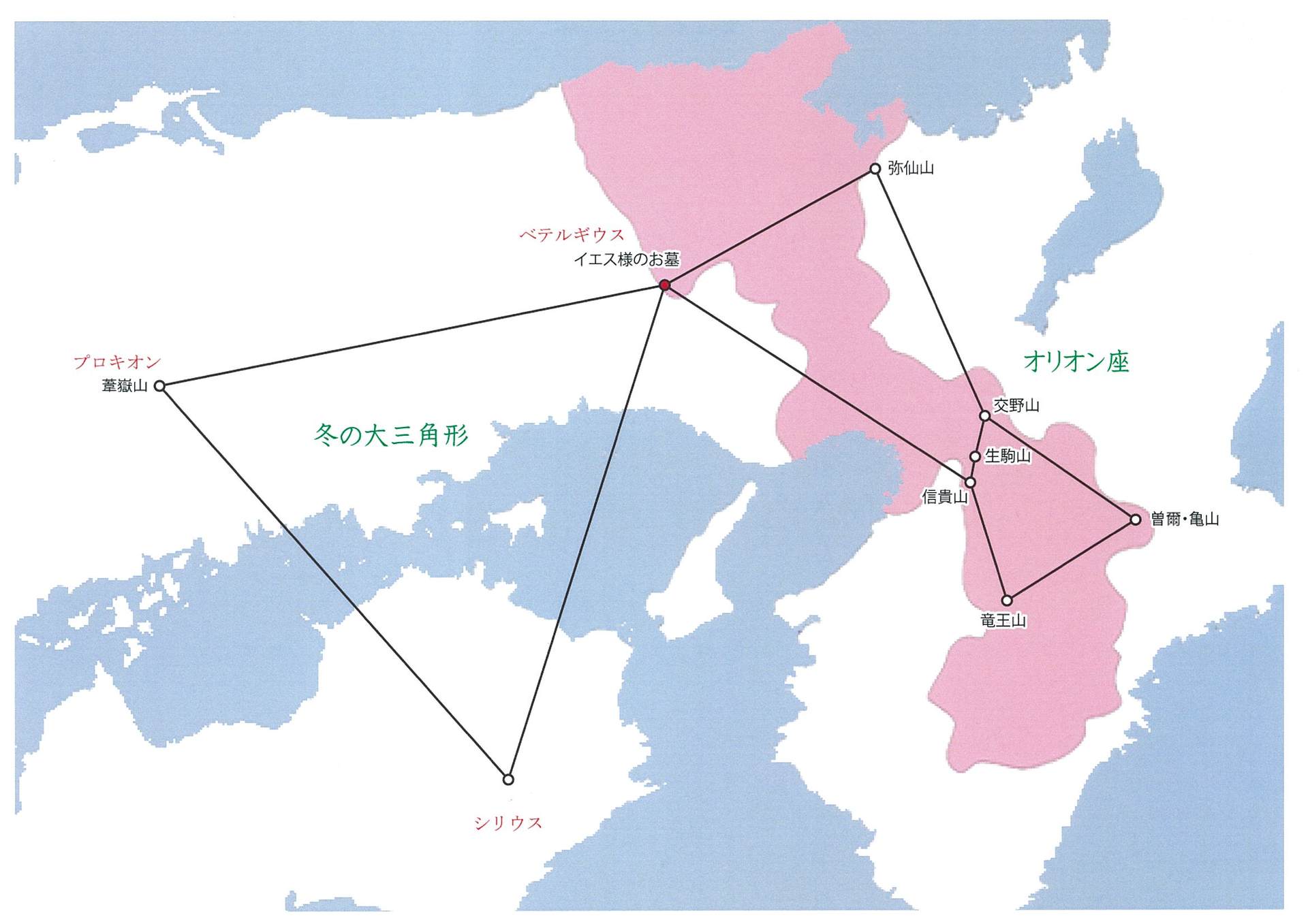

前出の「イエス・キリストの生命の樹」である。

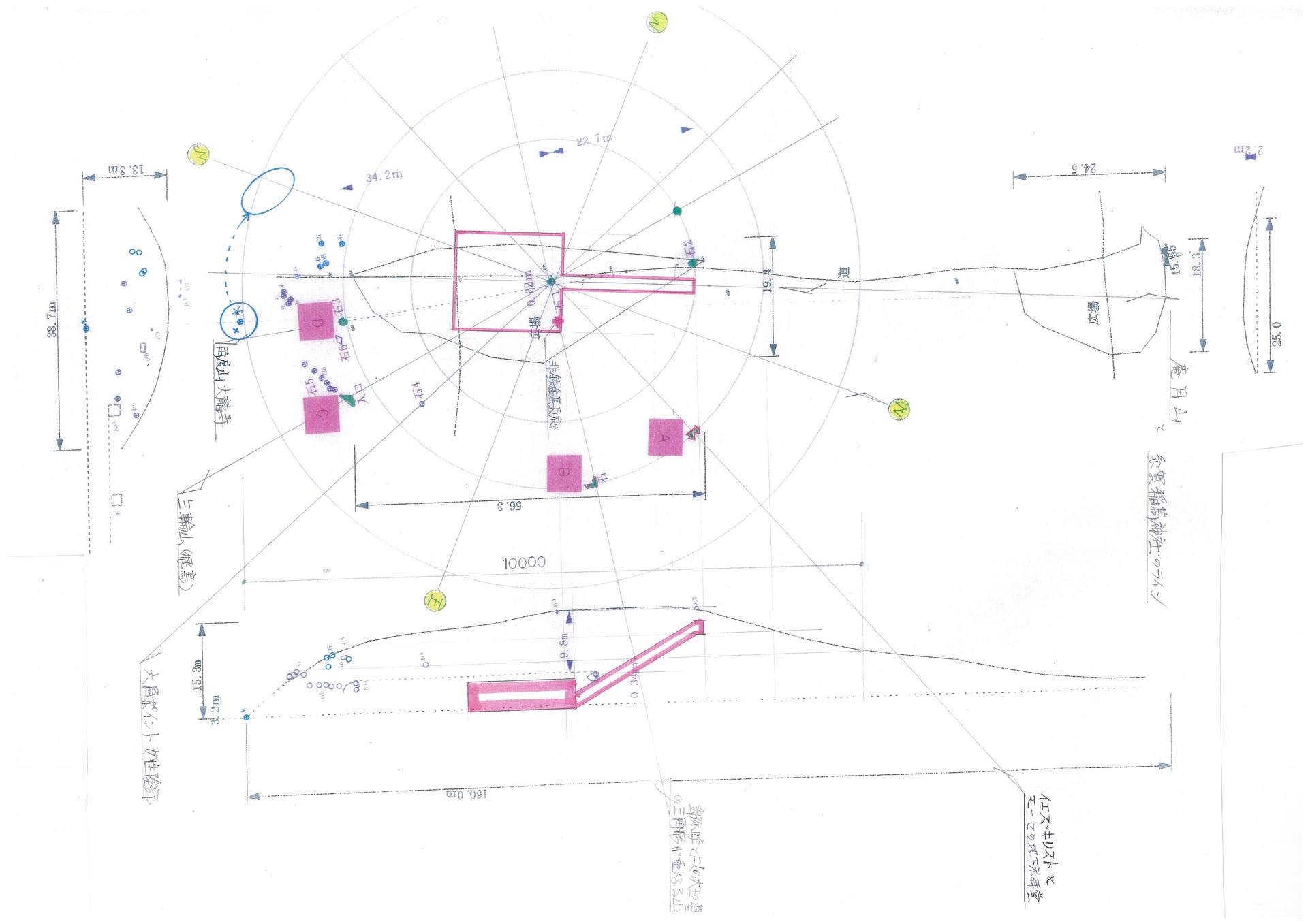

この図形は、生野の八幡山から長崎の伊王島へのラインを中心として重要拠点の位置を決めるべく作られたまさに「古代日本の設計図」だ。

11番目のセフィラ、「ダート」は、福山・大門を入り口とする総社だ。

この「日本の設計図」を霊的・精神的な意味で非常に重要なものと考えていた倭国の人々であれば、当然航路はこの「中心線(センター・ライン)」を意識して決められ、日本海ではなく、瀬戸内ルートになると思われる。そして、出雲大社と馬路を結ぶ「パス」とセンターラインの交点に重要な寄港地である大門がある。

もうひとつは「航海の安全」である。瀬戸内海も流れのきつい難所が数か所あるが、台風や嵐の影響は外海よりは安全である。

最後に、監視ができることも重要だ。瀬戸内海沿いには海がよく見える山が両岸にあり、船の状況が手にとるようにわかるのだ。

順序が逆のようだが、先に結論の地図を示しておく。

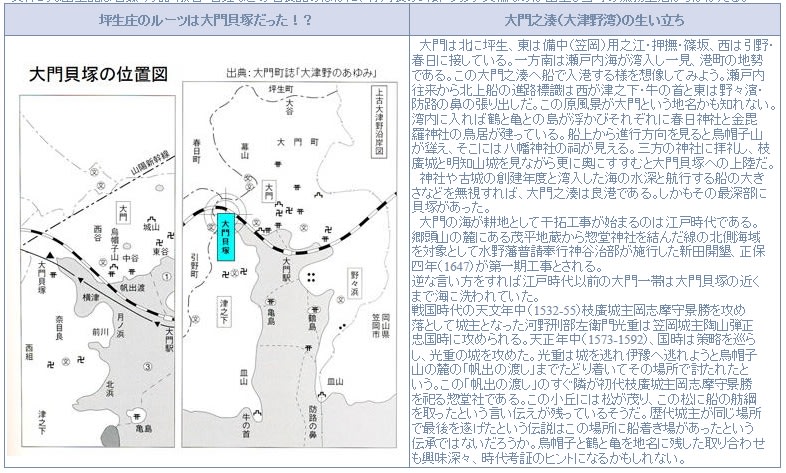

『魏志倭人伝』の「郡」は「帯方郡」で、現在のソウル付近と言われる。港としては仁川(インチョン)である。現在は空港があって、ソウルの玄関口になっている。

さて、船の到着地の西宮にも、「仁川」という川、そして地名がある。六甲山を源流とする武庫川の支流の川であり、流域の地名にもなっている。出発地と到着地に同じ地名をつけたのである。すなわち「仁川」から「仁川」へのルートだ。

仁川(インチョン)から朝鮮半島を海岸沿いに「狗邪韓国」まで行く。狗邪韓国の港、馬山(マサン)は古代からの良港であり、元寇のときも基地として使われた。

馬山から対馬に渡る。ここで注意しなければならないのは、対馬で船を乗り換えるということだ。対馬は、北の島と南の島でできていて、「対(つい)の島」という意味なのだろうが、実は陸続きなのだ。小さな舟ならば、陸を運ぶことができるが、大きな船は無理である。そして、なぜか「対の島」ではなく、「対の馬」と書くのだ。

馬山→対馬と、対馬→壱岐→呼子は別の航路で、それぞれに習熟した船乗りがいたのではないだろうか。

使節のルートはレイラインにも一致する

さて、この図から分かるように、中国の道教の聖地・千山と、使節の出発地である帯方郡(仁川)、その使節が立ち寄る狗邪韓国(馬山)、対馬、壱岐、そして九州本土への上陸地点の呼子は一直線になるのだ。

上森はかつて千山を訪問した際に、ピラミッド型の形のよい山が、千山を起点に一直線に並んでいるのを見て、コンパスグラスで方角を測っておいた。その角度が真北から145度、つまりこの直線の方向を指していたのだ。

2010年以来、上森が教えられているのは、古代からの重要な拠点は、一直線に並んだり、正三角形、直角三角形、二等辺三角形などのきれいな図形を描くことだ。また、そのために、ピラミッド状の美しい山が作られていることもある。

ここにもまさしくそれがあるのだ。

「福」の地と円錐形の山を通る七福神の道だった

呼子に上陸した使節の一行は、福吉、福岡、福津と、わざわざ陸路を歩かされる。船で行った方が早いのだが、陸路を行くことによって、国防の為に、島か半島を横断したように見せかけて、地理的な関係が分かりにくいようにしているのだ。

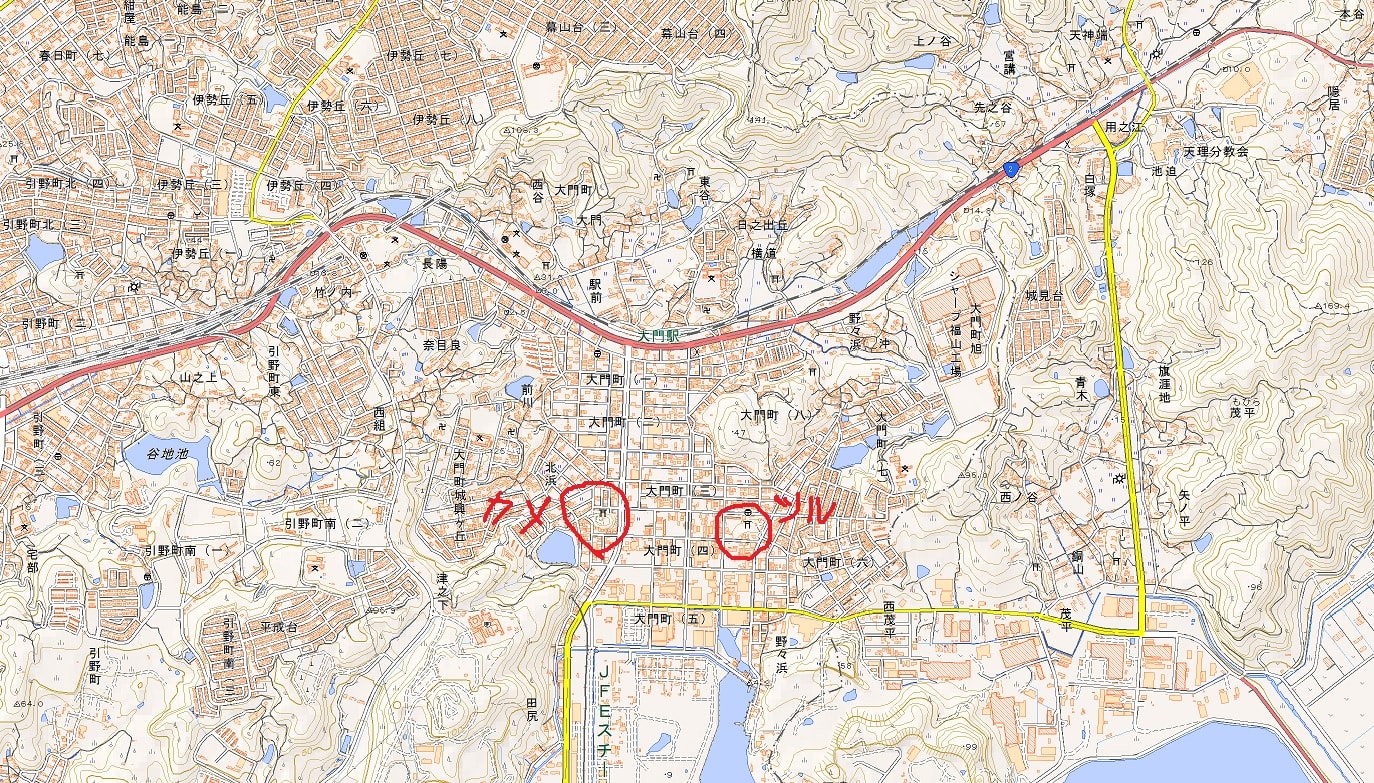

そして、航海の安全を守護しくれる宗像大社(弁財天の総本宮でもある)に参拝し、再び船に乗って、関門海峡を通り、八幡(ヤハウェ)信仰の拠点・宇佐八幡宮を船上から拝し、「イエス・キリストの生命の樹」の「ダート」でり、物部王国の総本部・総社(大名持=大国主=大黒様を祀る)への入り口、福山の大門までやってくる。これが水行二十日で、ここが『魏志倭人伝』の「投馬国」にあたる。大門には、鶴島・亀島があり、瀬戸内海の潮の変わり目になっている。

大門を出た一行は、瀬戸内海をさらに進み、西宮に上陸する。上陸地点の目印はきれいな円錐形の甲山(かぶとやま)である。ここには戎(えびす)神社(戎神社の総本宮)があり、甲山の東には仁川がある。

西宮から、宝塚、三田、篠山、春日、福知山、粟鹿を通って、卑弥呼の住む埴岡の里・栗まで1ヶ月の行程だが、陸路といっても、岸から馬や人力で船を曳いて川を遡れるところは、船で行った可能性が高い。西宮から武庫川を遡れば、宝塚までは十分に行ける。

西宮から栗までの間にも、要所要所の目印に、円錐形の山が配してある。三田の有馬富士、春日の小富士山、粟鹿の小倉(おぐら)富士・・・実際に踏査すればもっとたくさんあるに違いない。

「福」のつく土地と、弁財天、戎神の総本宮を通り、大黒天の総本部を意識したこのルートは、「七福神の道」ということもできるのだ。

国は国境線の警護が重要懸案事項である

九州の方から瀬戸内海を船で来て、生野・神河の「埴岡の里」に行くのなら、姫路から市川という川沿いを今のJR播但線のルートを遡れば、ずっと早く着ける。しかし、卑弥呼の時代、ここは邪馬壹国の領土ではなかった。安全のためには、領土が海に接している西宮から、ずっと領地を通って来てもらう方が、日数はかかるが、安全である。

卑弥呼の時代より以前、「大乱」が起こる前は、姫路から北上するルートも同じ国の領地であったのだが・・・。

「南」について

今まで、「邪馬台国畿内説」を悩ませてきたのが、方角の問題である。里程の書いてある部分をもう一度引用してみよう。

郡より倭に至るには、海岸に循ひて水行し、韓國を歴るに乍ち南し乍ち東し、その北岸狗邪韓國に至る七千余里。始めて一海を度る、千余里、対馬國に至る。・・・又、南、一海を度る、千余里、名づけて瀚海と日う。一大國に至る。・・・ 又、一海を度る、千余里、末盧國に至る。・・・ 東南陸行、五百里、伊都國に到る。・・・東南奴國に至ること百里。・・・ 東行、不彌國に至ること百里。・・・南、投馬國に至ること、水行二十日。・・・ 南、邪馬壹國に至る、女王の都する所、水行十日・陸行一月。

「東行」「東南陸行」はそれぞれ1回出てくるが、「南行」は出てこない。原文では「南至投馬国」「南至邪馬壹国」となっている。

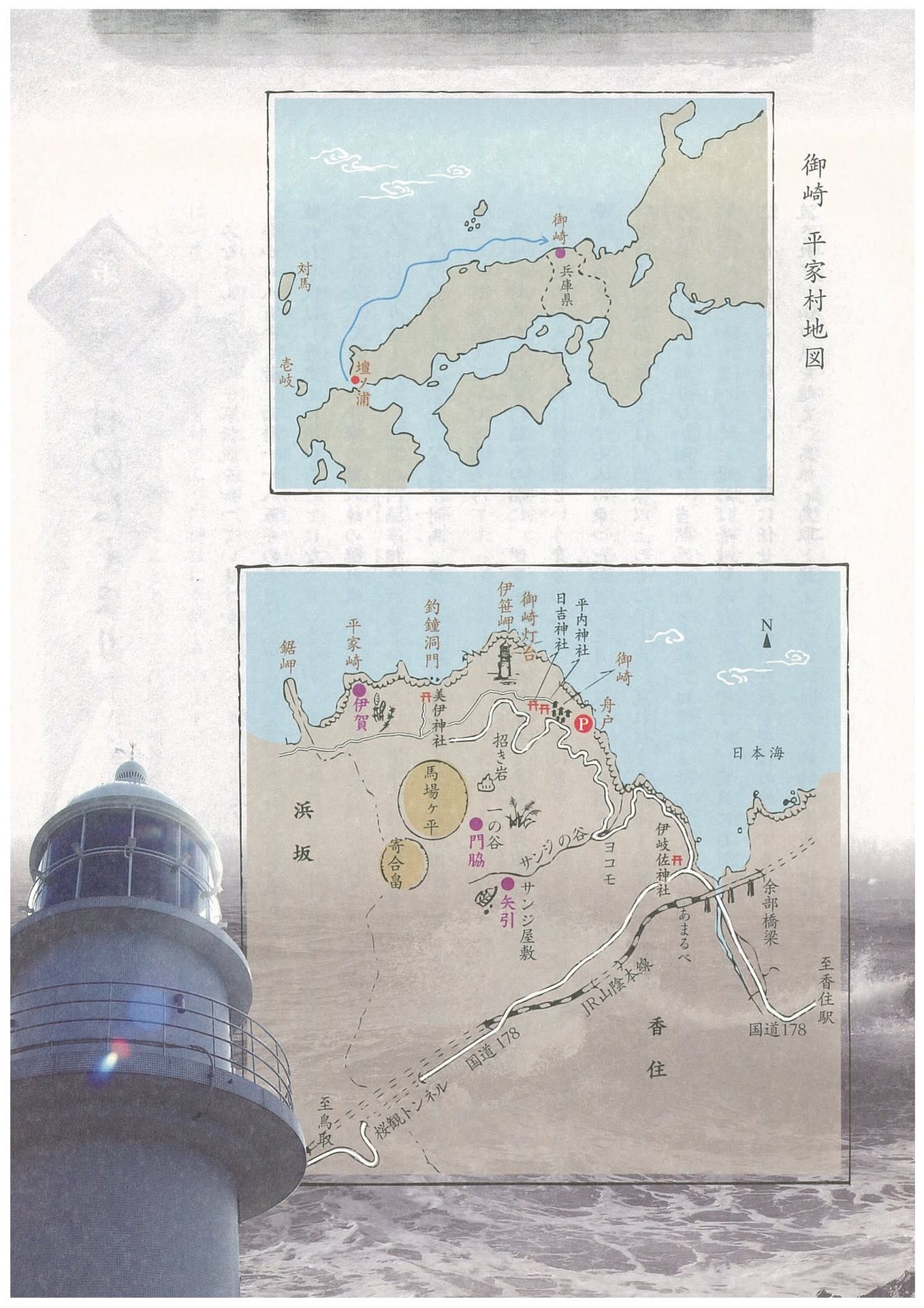

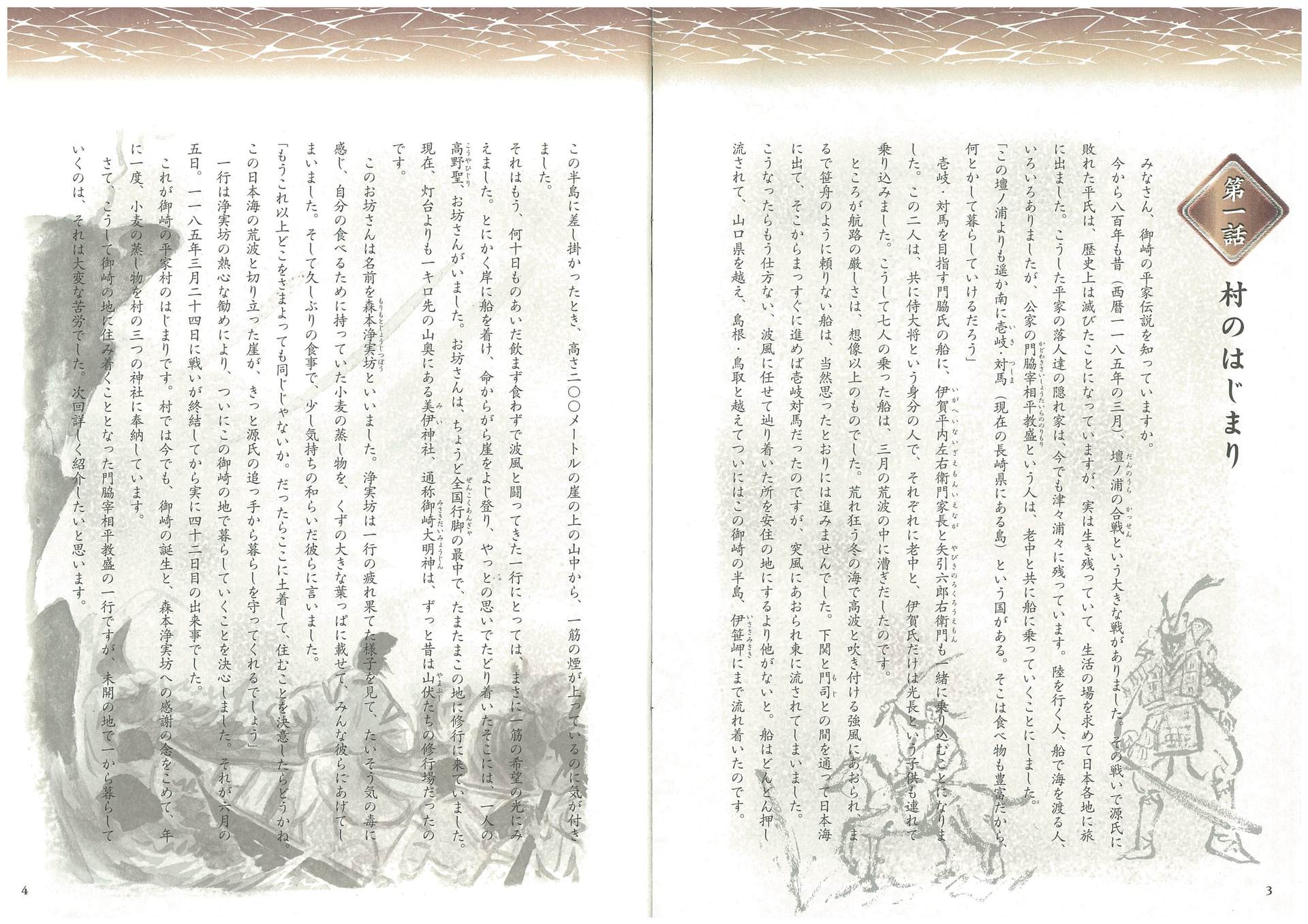

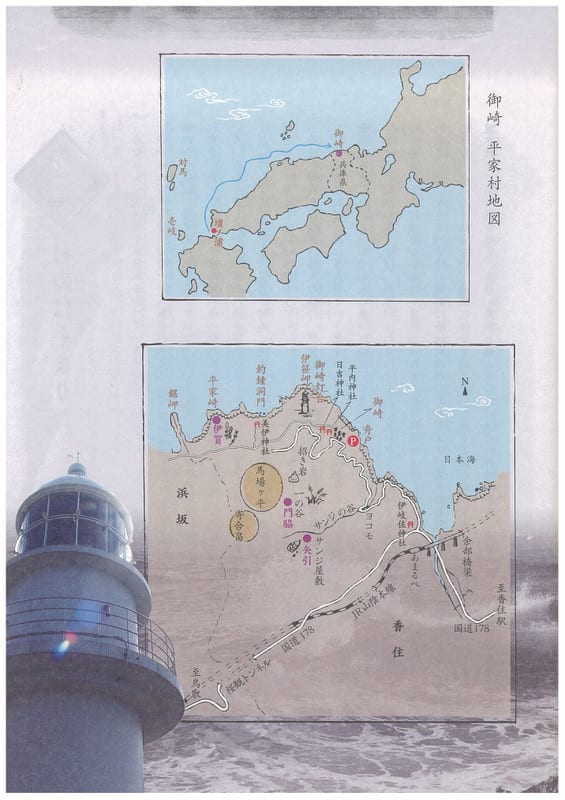

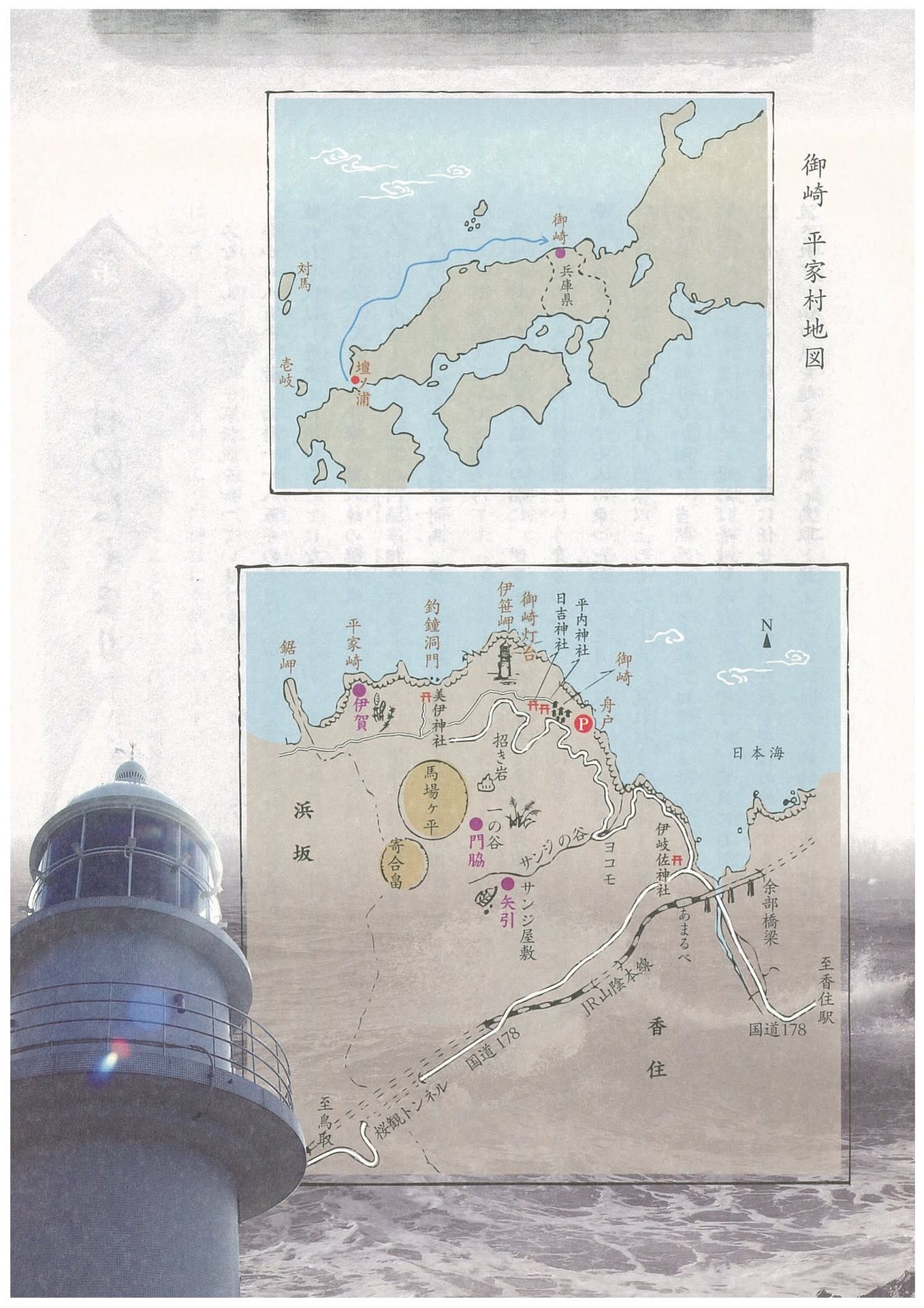

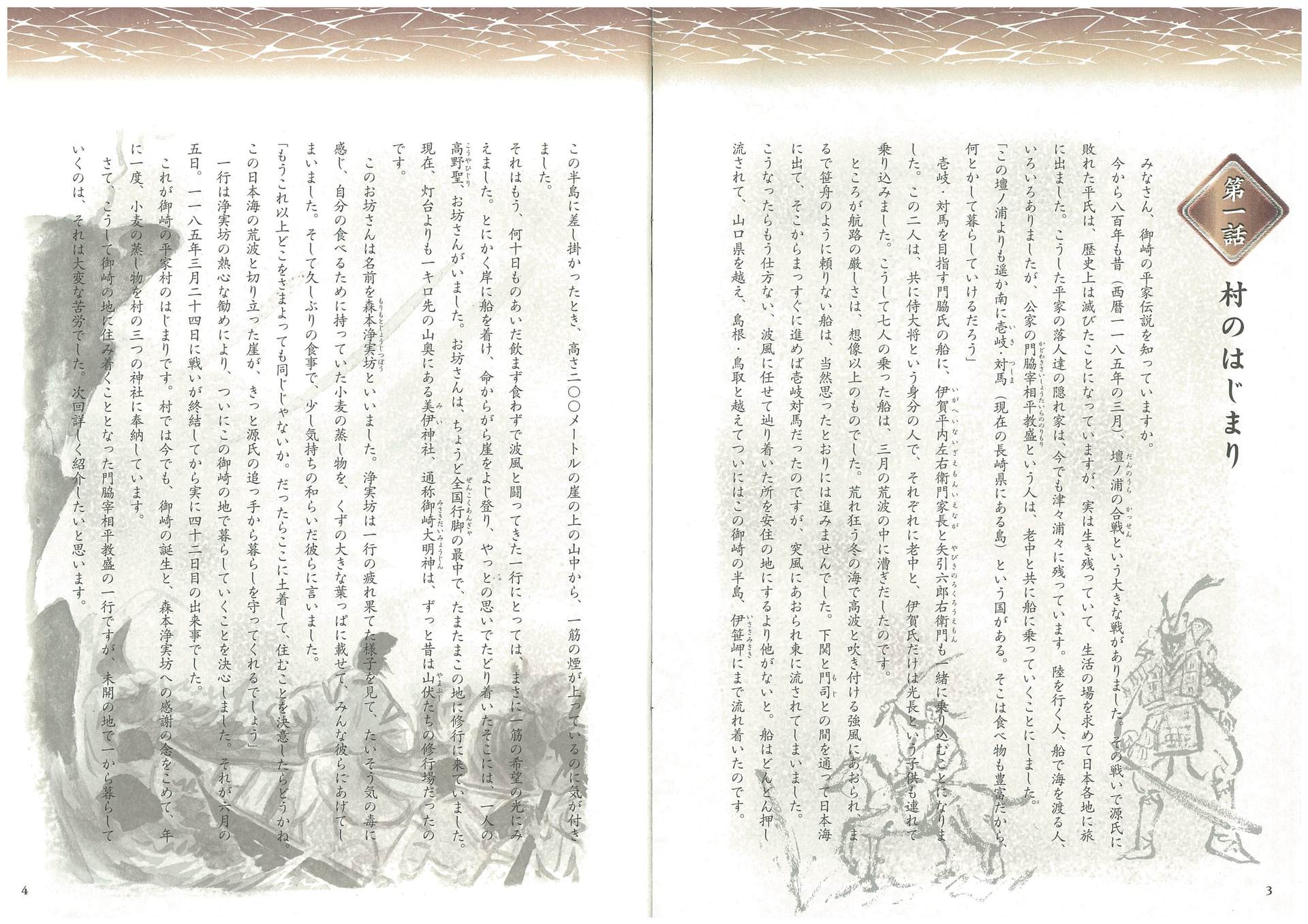

さて、1冊の小冊子がある。兵庫県美方郡香住町の香住観光協会が発行した『御崎(みさき)平家村のおはなし』だ。

そのなかに、こんなくだりがある。

壇ノ浦の合戦に敗れた平家の一門の内、清盛の異母弟にあたる平教盛(たいらののりもり)は、そのとき入水したことになっているが、実は落ちのびて、香住に来たという。

その教盛が落ちるときに言った言葉が、

「この壇ノ浦よりも遥か南に壱岐・対馬という国がある。そこは食べ物も豊富だから、何とかして暮らしていけるだろう」

というだ。結局、日本海を東に流されて香住に着くのだが、壱岐・対馬は、壇ノ浦からは、北西方向だ。「この壇ノ浦よりも遥か南」とはどういうことだろう。「南」は方角を指していないのだろうか。

この小冊子は観光協会が地元に伝わる伝承を元に作成したもので、「史料的価値なし」あるいは「勘違いか書き間違えだろう」と言って片付けてしまえばそれまでである。しかし、上森の探究には、こういったことがつきものなのだ。ヒントは思わぬ形でやってくるのだ。

では、「南」の字そのものを検討してみよう。まず上の「十」は「草の芽」だ。そして「冂」は「囲い」、「 」は「ナン」の音符であるとともに「入れ込む」意味を含んでいる。全体として「草木を囲いで囲って、暖かい小屋の中に入れ込み、促成栽培をするさまを示し、囲まれて暖かい意。転じて、暖気を取りこむ南がわを意味する。」(『学研漢和大字典』藤堂明保編より)

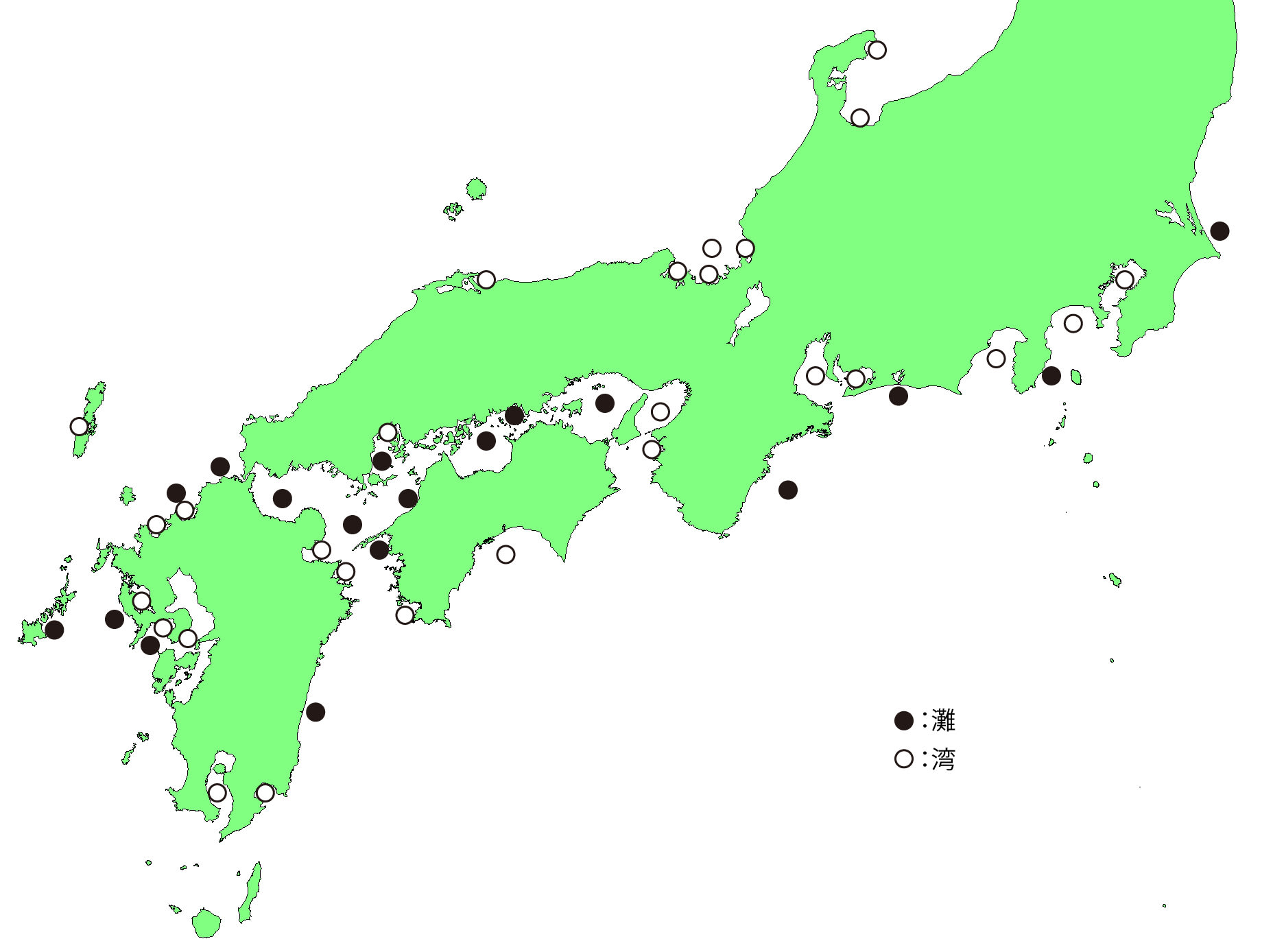

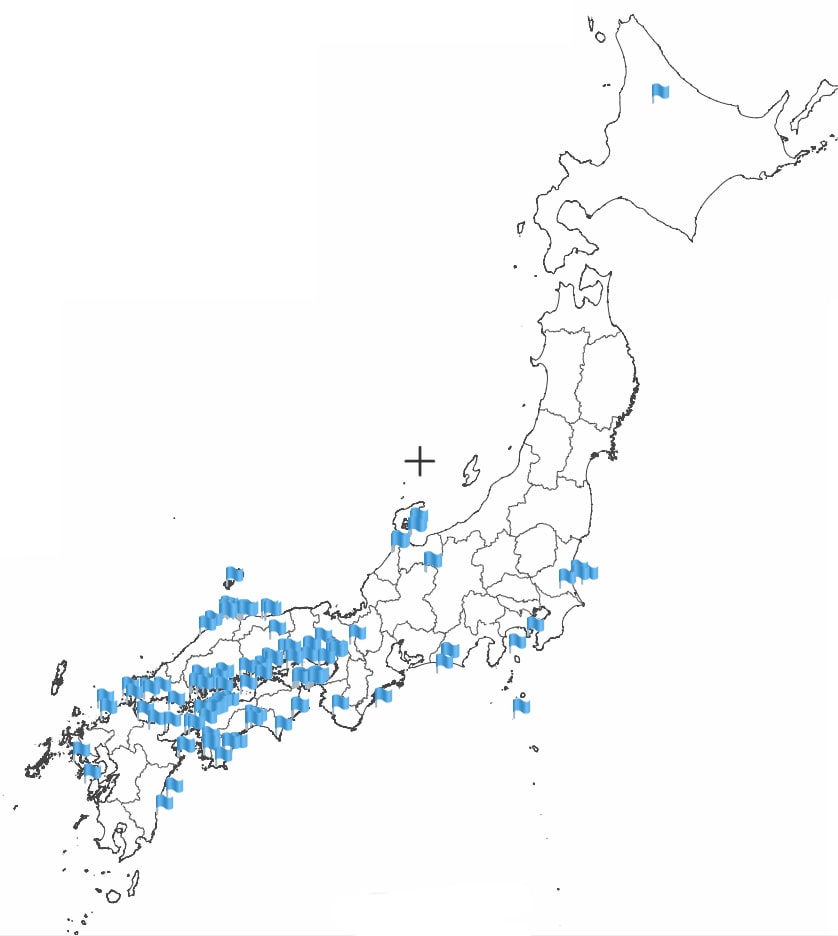

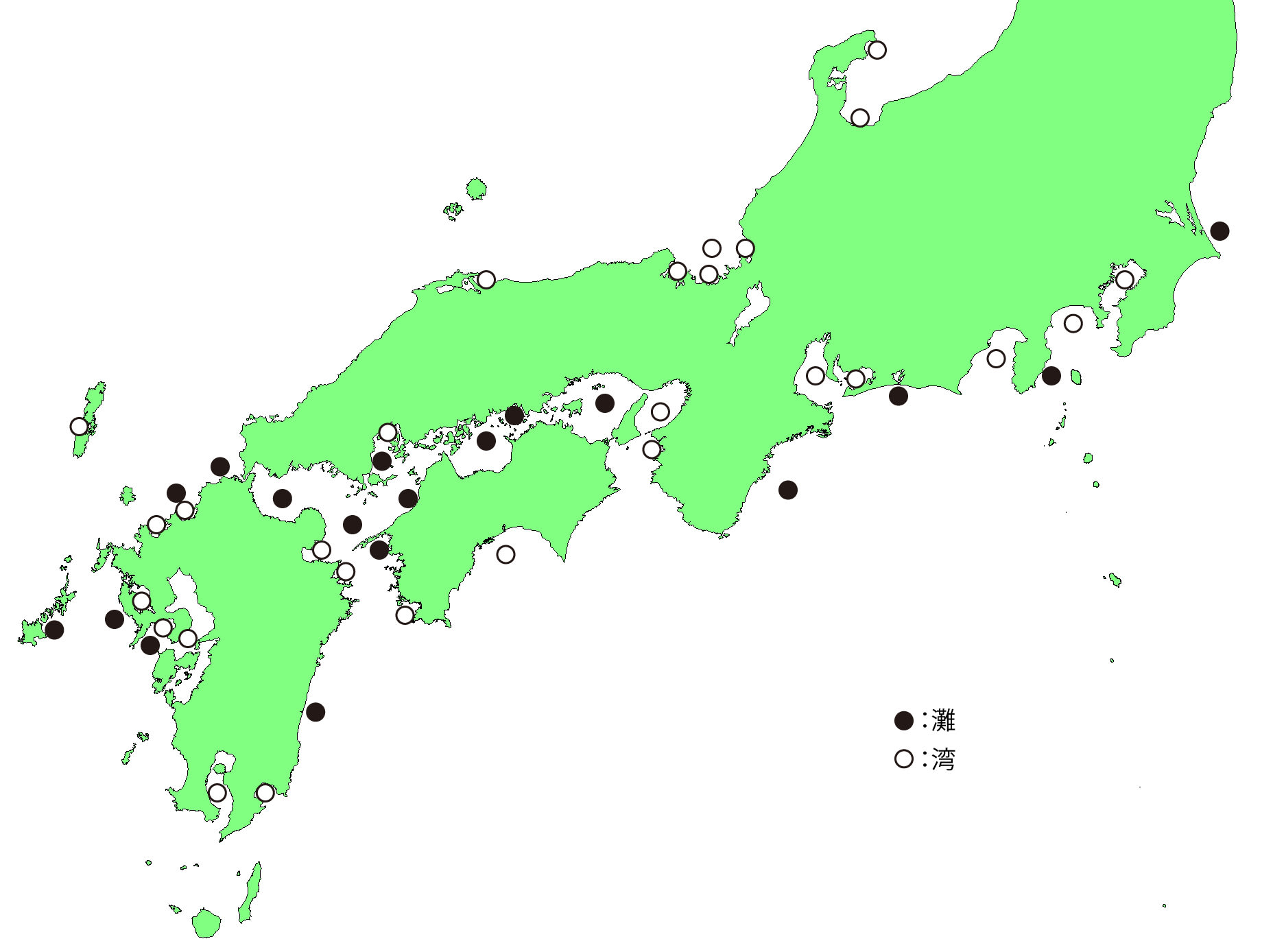

灘のつく海域

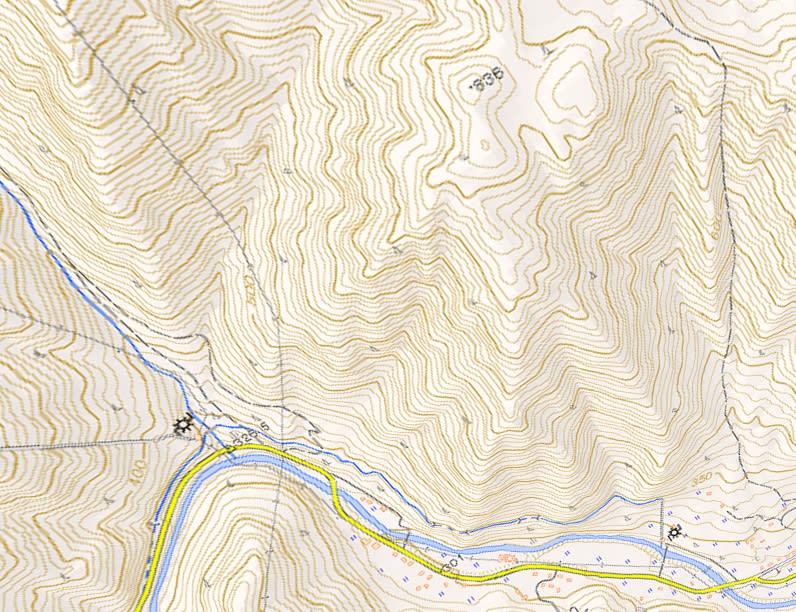

さて、「囲む」といえば、この航路を見ていると、入江・内海に「灘」のつく地名がたくさんある。現在の地図で分布を調べてみた。

黒丸が「灘」、白丸が「湾」である。地図以北も「湾」はあるが、現在では「灘」は「鹿島灘」が北限である。以前には「常盤灘」と呼ばれた海域があり、福島県沖までがその範囲だ。

今の地図にはないが、神戸沖は「摂津灘」だった。

他にも近世に呼び名が変わってしまっているケースもあるが、この図は、ある勢力の「制海権」をあらわしているように思える。

ちなみに「灘」を漢和辞典で調べると、「水がながれなやむあさせ。」が元の意味である。「難」は水にとっての「難」なのだ。それが、日本に入ってきて「船にとっての難」すなわち「陸からやや離れて、波が荒い、航海の難所。」の意味に転じることになる。

図を見ると、元の意味と日本での意味の過渡期に名づけられたのか、瀬戸内海の穏やかな海域にも、「灘」と名づけられている箇所がたくさんある。地形では、両側を岬に囲まれ、やや内側に湾曲した海岸線の場所につけられていることが多いようである。ちなみに、瀬戸内海での最大の難所は「音戸の瀬戸」と名付けられている。

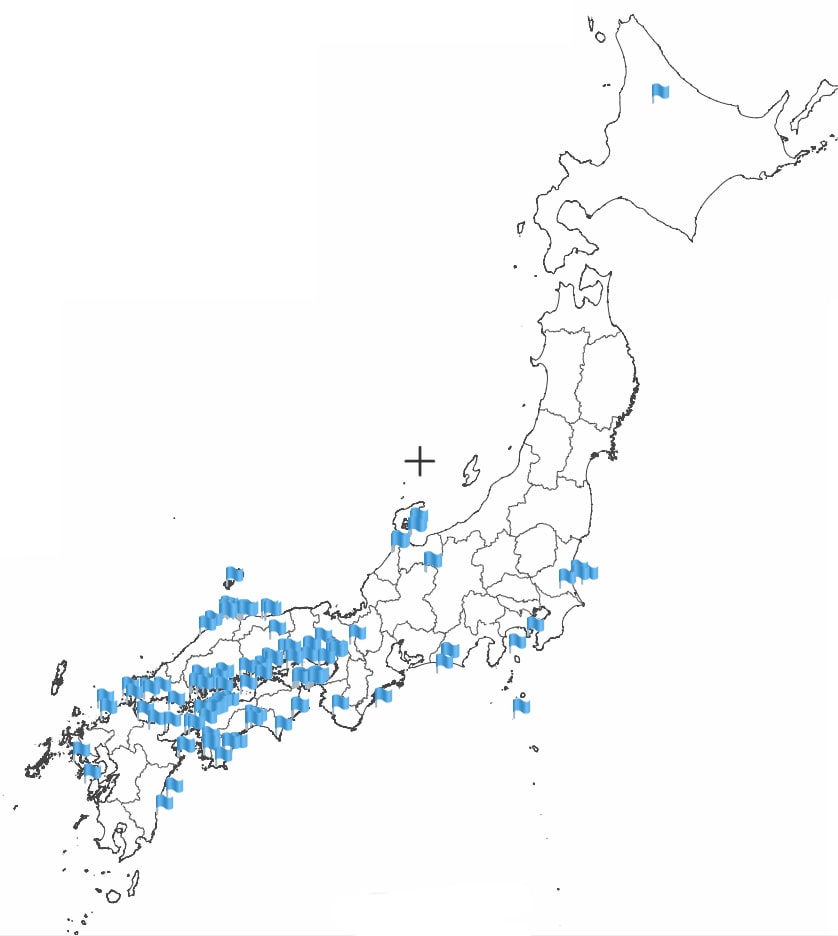

さらに、海域だけでなく、地名としても使われているので、国土地理院のウォッちずで「灘」と入れて検索をかけた結果がこの図である。海域ならずとも、西日本の海岸沿いにほぼ限定されていることがよく分かる。

石川県の河北潟、島根県の宍道湖と中海の畔に集中しているのは、それらの中海を「灘」と認識しているということだろう。また、淡路島の南の海岸沿いに並ぶのは「海に面した」という意味合いで、小豆島の灘山も同様だろう。

高知県は、湾の名前こそ現在は「土佐湾」だが、かつて「土佐灘」と呼んだ名残か、「灘」のつく地名はかなりある。それも「灘」1字を地名にしていることが多い。内陸部に1ヶ所あるのは、湿地帯だったのかもしれない。岡山県の内陸部には「灘池」がある。

岐阜県にある2ヶ所は、川の合流地点を「灘」と意識しているようだ。あるいは、水軍が川を遡って地名を運んだのかもしれない。

海外の「灘」のついた地名が紹介されているウエブサイトもあり、大連の「老虎灘(ろうこたん・ラオフータン)」は入江というよりも河口、上海の「外灘(ワイタン)」は川の合流地点、古菫灘(ことうたん)は砂漠の中の小さな川の畔と、いずれも川で、日本の「灘」とはつけ方が違うようだ。日本の「灘」の地名の分布には、やはりある部族(水軍?)が関係しているように思える。

それは、邪馬壹国への航路を守護していた水軍なのではないか。その勢力範囲を後に平家が引き継いだのではないか。平清盛が宮島の厳島神社に深く帰依し、瀬戸内海を航路とした日宋貿易に力を尽くしたことはよく知られている。

南無

「南無」を辞書で調べると、「サンスクリット(古代インド語)のナマスおよびナモーの音写。敬意、尊敬、崇敬をあらわす感嘆詞。」とある。

仏教用語としては、その通りだが、「なむ」と発音する言葉は、日本語には係助詞、終助詞、助動詞、連語、さらに「並ぶ」「並べる」という意味の動詞もあって、非常に身近な言葉だ。

もともと、漢訳の経典に登場したものとはいえ、「南無阿弥陀仏」「南無妙法蓮華経」「南無大師遍照金剛」「南無釈迦牟尼如来」と庶民の間に流布したのは、おそらく日本だけだろう。

「南無」の意味は、日本語では「帰依します」だが、「南」(単独の発音「ナン」は「なむ」とほぼ同じ)の元の意味「囲まれて暖かい」を加味すると、さらに実感がわくのではないであろうか。「阿弥陀さま」「法華経」「お大師さま」「お釈迦さま」に守られて心から安心できる境地になるということなのだ。

さて、再び「南」の字だが、「囲んで保護する」という意味合いと、「灘」と同じ「ナン」という音から、「内海」あるいは「領土内の海」「勢力範囲内の海」「安心できる場所」を意味する言葉であったと考えてみると『魏志倭人伝』も「平教盛の話」も合点がゆく。

ここからはやや空想だが、魏の使節は太陽とか星を見て、方角を確認したのだろうか?あるいは、案内役の倭人に聞いたことをそのまま受け取ったのだろうか?

案内役の倭人が、魏の使者に「向かっている方向はどちらか?」と聞かれて「ナンだ」と答えたとしたらどうだろうか? 彼は、魏の使者をだますつもりなど毛頭ない。「内海で勢力範囲内で我々が安心できる航路だ」と答えたのだ。

女王国の東

畿内説を悩ませてきたもうひとつの記述が「女王国の東」である。引用してみよう。

女王國の東、海を渡る、千余里、復た國有り、皆倭種。

畿内説では、東に海がないからである。

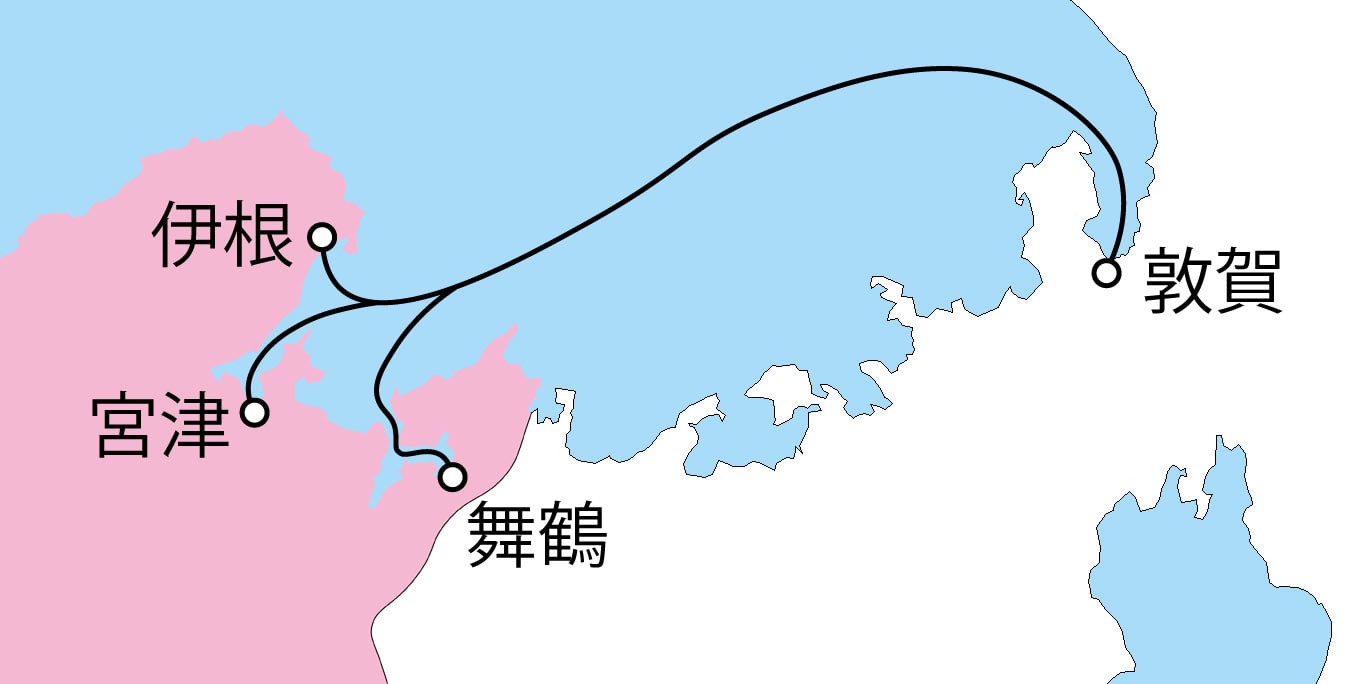

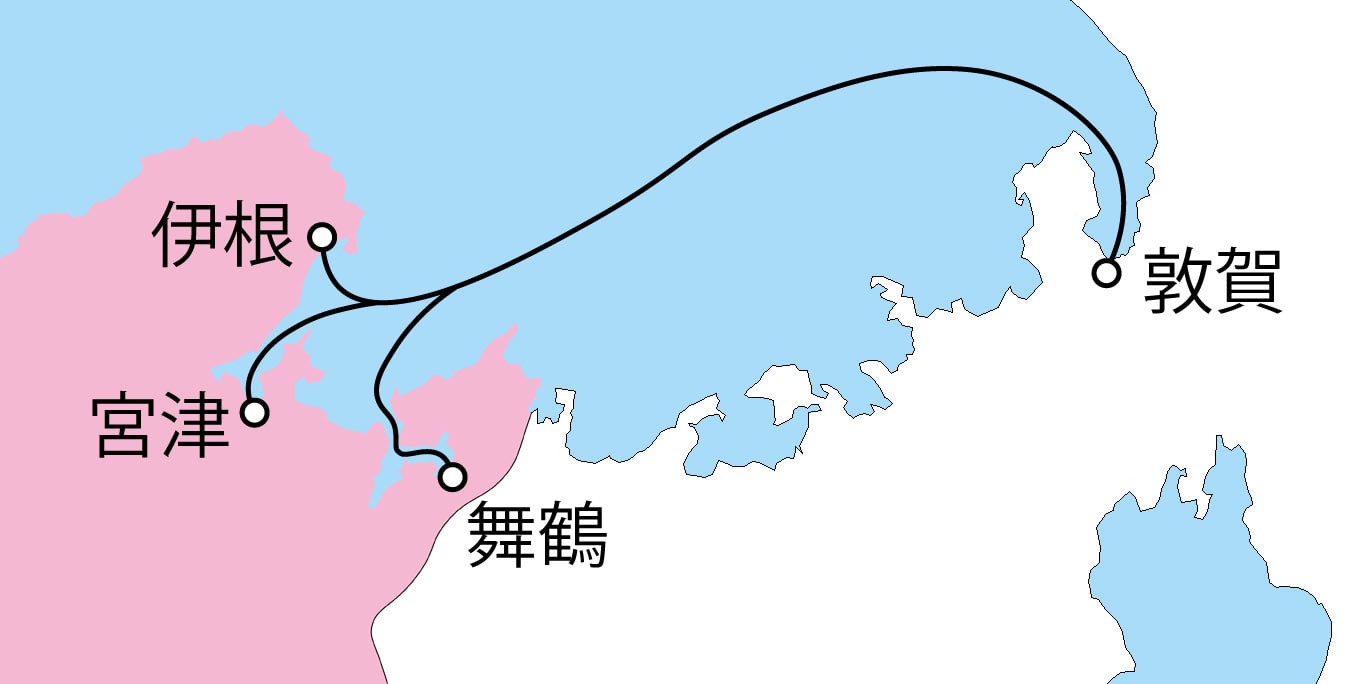

上森説の邪馬壹国の版図は、日本海岸まで達しているので、東へ海を渡ることができる。千余里は1里=77mの短里で計算すると、77km余なので、80kmくらいか。

この距離は、丹後半島の伊根、あるいは宮津、舞鶴から出発して、敦賀湾の奥の敦賀までの距離に相当する。ここには気比(けひ)神宮という神社があって、主祭神は伊奢沙別命(いざさわけのみこと)というこの神社特有の神様だ。この神様の降臨の地、「土公」と呼ばれる塚には、大きな木が生い茂っているが、卵型の岩が八角形に並べられていて、最澄さま、空海さまが7日7夜の祈祷をされたというから、ただ事ではない。

また、気比神宮の摂社に角鹿神社(つぬがじんじゃ)があり、『日本書紀』に垂仁天皇の時に渡来したと記されている意富加羅国(任那国)王子、都怒我阿羅斯等(つぬがあらしと)が祀られているのも注目に値する。

邪馬壹国の正しい読み方は「しゃもいっこく」

魏志倭人伝の原文では、卑弥呼が君臨した国はほとんど「倭国」あるいは「女王国」と表記されているが、一ヶ所だけ、邪馬壹国という国名が登場する。ところが、日本では「壹(壱の旧字)」は「臺(台の旧字)」の誤記とみなされ、一般には「邪馬台国」と呼ばれている。

どんな字が間違えたと言われているのか、大きく表示してみよう。

果たして、間違えるだろうか?

今に残る写本の時代はかなり新しいものではあるが、写本を作ったのはその道のプロである。内容は分からなくても、漢字の写し間違いは可能性が低いのではないか。伝わる間に草書が入ったのなら、写し間違えもありうるが、歴史書に草書は使わないのではないだろうか。

上森は原文の「壹」のまま読んで、これを「しゃもいっこく」と読む。

では、漢字をひとつずつ調べてみよう。

「邪」には、ふたつの意味がある。

ひとつは「よこしま」という意味で、この意味で使う場合、呉音では「ジャ」、漢音では「シャ」と発音する。ちなみに漢方医学では陰陽がバランスを失ってひずんでいる状態をこの字であらわす。「風邪(フウジャ・かぜ)」もそのひとつだ。

もうひとつの意味は「や・か」で、文末につけて疑問をあらわす。この意味のときの発音は、呉音・漢音ともに「ヤ」である。山東半島の付け根には「琅邪(ろうや)」という地名があり、徐福の出身地という説もある。

「馬」は「うま」だが、「向うみずに突き進む」の意味を含むという。

この字は呉音では「メ」、漢音では「バ」、唐宋音では「マ」と発音する。

「壹」 は「ひとつ」の意味で、呉音が「イチ」、漢音は「イツ」である。

「国」は「くに」、呉音・漢音ともに「コク」と読む。

「漢音」は、遣唐使が持ち帰ったそのころの長安の漢民族の正しい発音、それに対し「呉音」はそれまでに日本に伝えられていた発音なのだが、長安の言葉からすると「いなか言葉」のようなニュアンスで「呉音」と呼ばれたらしい。「唐宋音」は、鎌倉時代以降に禅宗の留学僧らによって伝えられた発音だ。

「邪馬壹国」は、「邪」を「よこしま」の意味とすると、呉音では「ジャメイチコク」、漢音では「シャバイツコク」となる。

「邪」が「や・か」なら、呉音では「ヤメイチコク」、漢音では「ヤバイツコク」となる。

状況から考えて魏の使節は漢音を発音していた可能性が高い。つまり「シャバイツコク」または「ヤバイツコク」である。

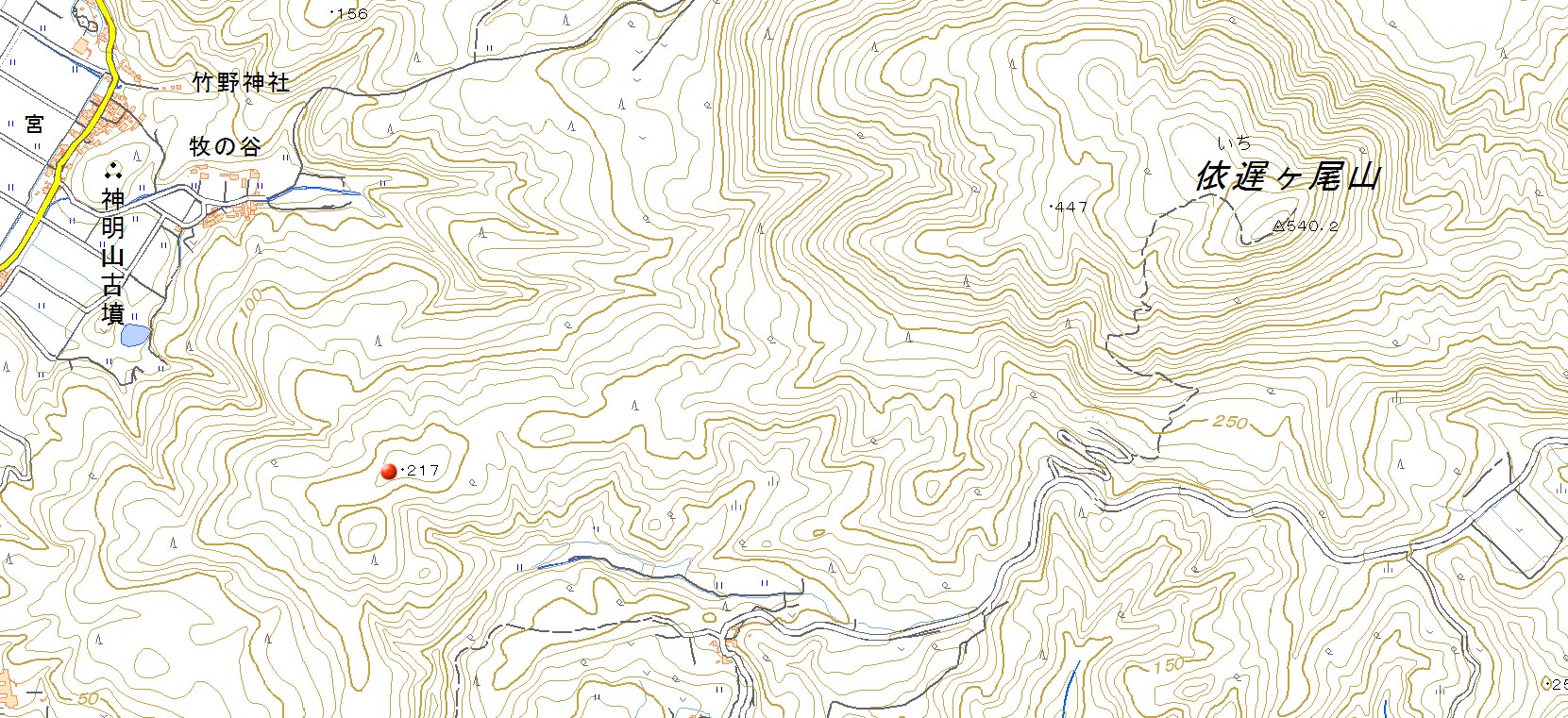

さて、上森は、2012年2月、丹後半島の竹野(たかの)神社の社殿の正面上部に掲げられた、つがいの鶏の彫刻を不思議に思っていた。この場所には通常なら竜や鳳凰の彫刻があるはずだからだ。一年後、これは「軍鶏(しゃも)」だと思い当たった。それは、この国の基礎をつくった「モー・シェ」の名前をさかさまに発音して「シェ・モー」そして「シャモ」。

この神社の別の社の扉にはユダヤの「エフライム族」を象徴するブドウを背景にイエス・キリストを象徴する狐が彫られていたり、その脇障子には、仙人が息を吹くとその息の中にもう一人の仙人が現れる彫刻があって、日本で生まれたモーセの帰国をあらわしていて、神社全体としてこの国の基礎をつくった人たちへの尊崇の念が表現されていたのだ。

そして、上森は「邪馬」も「シャモ」であり、「邪馬壹国」は「シャモイッコク」と呼び、意味は「モーセの律法を第一とする国」だと考えた。

では、魏の使節は「シャモイッコク」の「モ」にどうして「馬」の字をあてたのだろう。

漢和辞典によれば、「馬」の字を「マ」と読むのは後の時代なので、卑弥呼の時代なら、「馬」と書いてあれば「バ」と読んでしまうだろう。

さて、鉱物の「雲母」は「ウンボ」ではなく「ウンモ」と発音する。天皇の生母「国母」は「コクモ」と呼ばれる。「m」も「b」もいったん唇を閉じてから、母音を発声するときに唇を開く。「m」と「b」は相互に変化しやすい音なのだ。

もし倭人が「m」を「b」のように発音する人たちだったら、正式名称「シャモイッコク」を「シャボイッコク」のように発音したであろう。この「ボ」を写すのに「馬(バ)」の字を使うという可能性も十分に考えられる。

つまり、『三国志』の読者の中国の人たちは「シャバイッコク」と読み、倭人は「シャボイッコク」と発音していたはずだが、正式名称は「シャモイッコク」なのだ。

または、漢和辞典には「唐宋音」と書いてある「馬」の「マ」の発音が、魏の時代から行われていた可能性もある。もしそうならば、このような煩雑な考察を経ずに、「シャマイッコク」、母音を軽く読むと、「a」が「o」になって「シャモイッコク」の読みが可能だ。

上森が千山に行ったとき、中国の知人に邪馬壹国を読んでもらったら「シャモイーグァ」と発音した。現代の中国でも「邪馬」は「シャモ」なのだ。

さらに、魏の使節はモーセやキリストを意識していた可能性もある。モーセが日本に理想国家をつくろうとした拠点は、今の鳥取県の東郷池の畔、馬ノ山だ。「馬」はモーセの象徴として、「対馬」「馬路」「馬山」などの地名にも使われた。『魏志倭人伝』のなかにも、「対馬」以外に「斯馬国」、「邪馬国」、「投馬国」がある。

さらにキリストは、馬小屋で誕生したと伝えられている。やはり「馬」に縁があるのだ。というよりも、キリストはモーセの血をひいているので、それを示すためにこの「馬小屋」の話が作られたのだ。

そのモーセとキリストが理想国家をつくろうとした国、またそのふたりの墓を祀る国、「邪馬壹国」に「馬」の字を意識的に使ったとも考えられるのだ。

そうなると、一般には「邪」も「馬」も悪字で、中華思想から周辺国の名前に意識的に悪字をつけたと言われているが、「馬」は悪字ではなくなる。

ちなみに「卑弥呼」の読みであるが、呉音では「ヒミク」、漢音では「ヒビコ」となる。「ヒミコ」という読みは呉音と漢音を混ぜてしまっているが、よいのだろうか。われわれはあまりにも「ヒミコ」という読み方に親しみ過ぎているような気もする。

魏志倭人伝が伝えた卑弥呼の死

さて、248年に卑弥呼が死んだとき、ちょうど来日していた張政がその様子を見聞することになった。もっとも、国内のどこにいたのかは分からない。記事は人から聞いた話のようでもある。

卑弥呼以て死す。大いに塚を作る。径百余歩、殉葬する者、奴卑百余人。更に男王を立てしも、国中服せず。更々(こもごも)相誅殺(ちゅうさつ)し、当時千余人を殺す。また卑弥呼の宗女壹與(いよ)年十三なるを立てて王となし、国中遂に定まる。

宗女壹與については、この記述の通りではないと、上森は教えられている。これについては稿を改めることにするが、ここではこの記述にしたがって論を進めて行く。

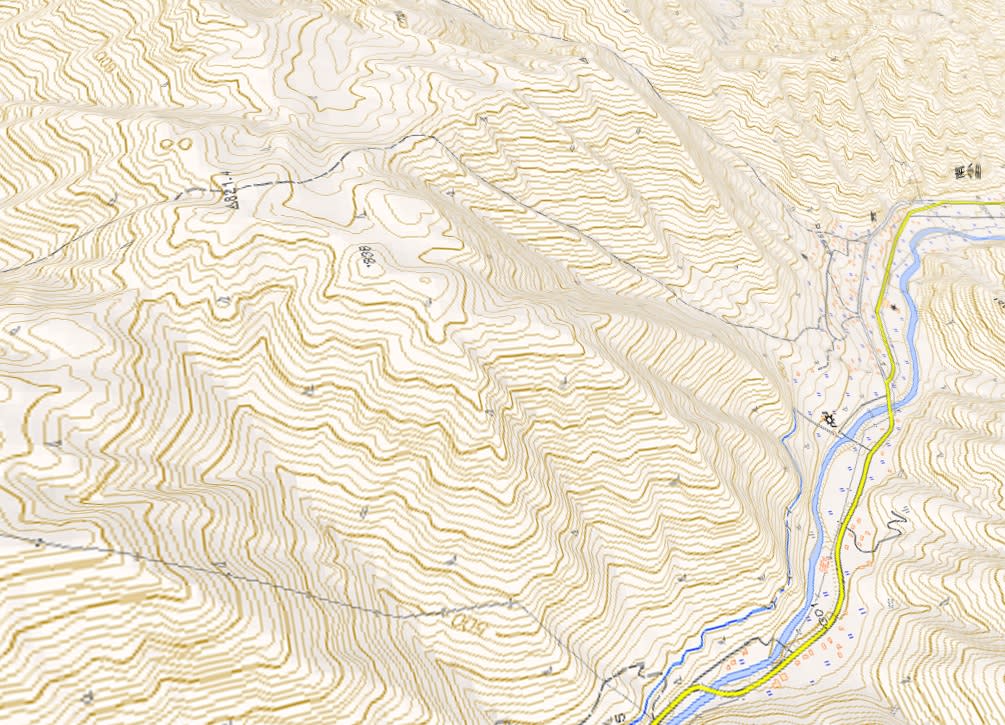

この墓も埴岡の里に実在する。上森が「婀月山」と名付けた779mの山の頂に、底円部直径100m、上円部の直径50m、墳丘の長さ150mの、どこから見てもきれいなドーム型の墓が作ってあるのだ。

(七宝寺から眺める女王卑弥呼の陵墓)

上森は殉葬の場所も教えられている。

『魏志倭人伝』には倭の地の風俗や自然などの記述もある。その中に「山椒」があるが、今でも山椒は神河町の特産のひとつだ。また、『魏志倭人伝』に書かれている「橘」と同じ柑橘類の「柚子」も神河町の特産品だ。そして、猿や雉もいる。

さて、張政らは、政情が不安定な中、帰国することもできずに、命の危険を感じつつじっと身をひそめて不安な毎日を過ごしていたことだろう。帰国が決まったときには、さぞほっとしたに違いない。

政等、檄を以て壹與を告喩(こくゆ)す。壹與、倭の大夫率善中郎将、掖邪狗等二十人を遣し、政等を送り還す。因りて臺に詣り、男女生口(しょうく)三十人を献上し、白珠五千孔、青大句珠二枚、異文雑錦二十匹を貢す。

魏から来ていた張政は、壹與に「そちが倭国を治めるのを、大帝国の魏が承認するので、しっかりやるように」との文を送った。それに対し、壹與は、先に「率善中郎将」の位を魏から賜った掖邪狗ら20人を、張政に同伴させて魏に帰国させた。そして魏の都に至り、男女の生口30人を献上し、そのほか、白珠5000孔、青くて大きな勾玉を2枚、織物20匹を貢いだとのことだ。

ここで、「臺」(魏の都、洛陽の中央官庁のこと)の字が使われていることにも注目したい。

そして少し前の卑弥呼が存命中の243年の記事には、

其の四年、倭王、復た使大夫伊声耆・掖邪狗等八人を遣わし、生口・倭錦・絳青縑・緜衣・帛布・丹・木 ・短弓矢を上献す。掖邪狗等、率善中郎将の印綬を壹拝す。

とあり、「壹拝」(拝受すること)という熟語も使われている。筆記者はきちんと「臺」と「壹」の区別をしているのである。すなわち、国名は原文通り「邪馬壹国」、宗女の名前もやはり原文通り「壹與」とすべきだろう。

ついでながら、この使者の名前、伊声耆と掖邪狗は同じ人物を2重に表記したものとも言われているが、旧約聖書のアブラハムの子、「イサク」を意味するのではないだろうか。もちろん本人ではないが、イサクにちなんで名づけられた、ということだ。

邪馬台国の謎は完全解明されました