2021年3月17日(水)

邪馬台国オリオン座説・・10年の歳月をかけて空海様に教えられました。

幻の邪馬台国に隠された日本の歴史の真実は、世界の歴史の不都合な真実でした。

九州説 畿内説 ・・ 頭に柔軟性のない方は見ないでください! ショックを受けますから・・。

2021年3月17日(水)

邪馬台国オリオン座説・・10年の歳月をかけて空海様に教えられました。

幻の邪馬台国に隠された日本の歴史の真実は、世界の歴史の不都合な真実でした。

九州説 畿内説 ・・ 頭に柔軟性のない方は見ないでください! ショックを受けますから・・。

2021年1月7日(木)

Kさん、新年おめでとうございます。

そして、歴史の真実を世にだして世界平和を実現しょうと活動している『世界市民ファーストの会』に新年早々、ご寄付もいただきありがとうございます。

感謝いたします。

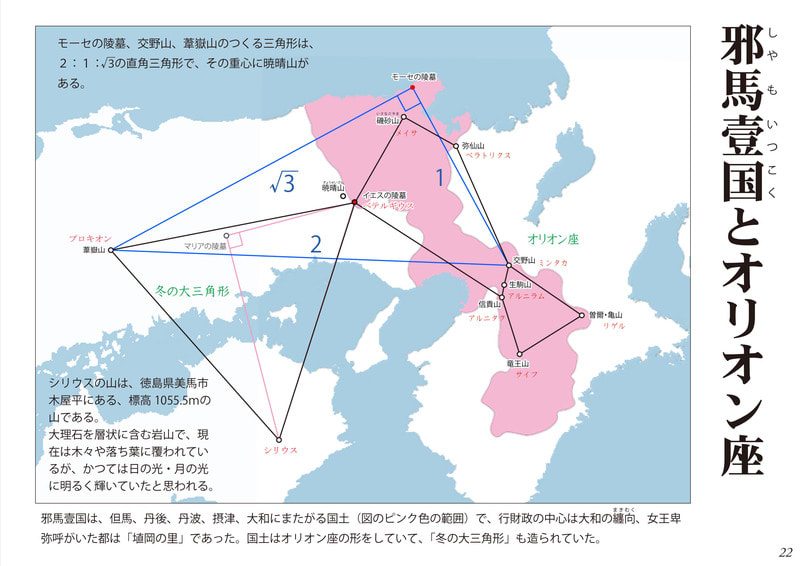

さてKさんからの「どうして投馬国の首長と副官の墓が邪馬壹国のオリオン座の中にあるんですか?」と言う質問ですが、私も今その謎解きに時間を費やしたいと思うのですが、なかなか時間がとれません。

でもこのことは、真剣に考えなくてはならないことです。

先ずは、大国主命=イエス・キリストが備前の穂波で最後の時をむかえ、二日後に事前にオリオン座のベテルギウスに造営されていたお墓に埋葬されてから三年後に倭国大乱に突入します。

そして倭国大乱は、7,80年もの長きに渡って戦場と化します。

その混乱を終息させるために、イエス・キリストの血を引く卑弥呼が四方に位置する豪族たちによって『女王として共立』されました。

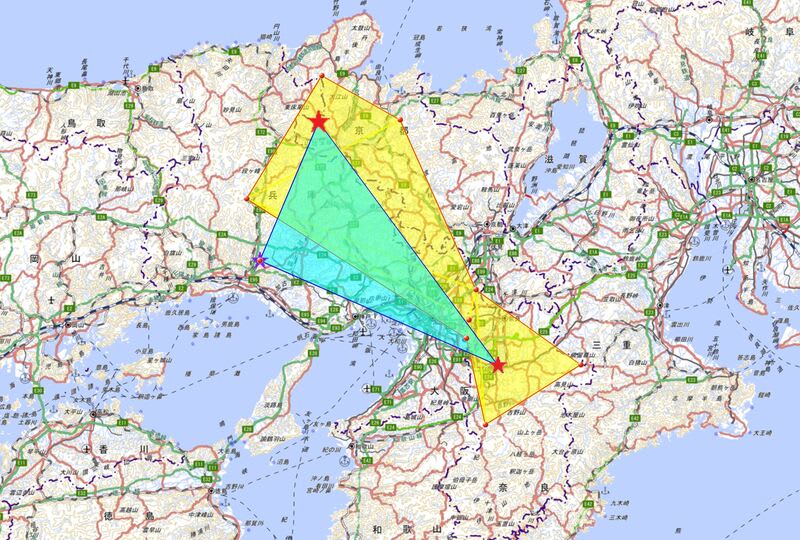

下の図がそれを表す位置関係です。

馬の山古墳群 丹後半島古墳群 剣山・鳶ヶ巣古墳群 伊勢松阪宝塚古墳群と人々が暮らしたエリアを知ることができます。

これらは、イエスがこの国に現れる以前から栄えていたエリアだと私は思っています。

そしてそのエリアは、モーセの二回目の国造りのエリアだと思っています。

一回目はそれより東、中部、東海以北だと思っています。

モーセの国造りの後をイエスが引き継いだと思っています。

丹後王国 出雲王国は正にモーセの二回目の国造りのエリアです。

モーセの国に迎えられたイエス。

そしてイエスの時代には、良き時代であったこの国土も、イエス亡き後は覇権争いと化し、それを修復するためにイエスの血を受け継ぐ『卑弥呼』が力を有する豪族たちによって『女王』として『共立』された経緯がありました。

でも、長く続いた倭国大乱の間に、世界中からイエスのもとに集った人々は、朝鮮半島へと渡り、アジアの西端中東へと元の故郷へと帰還します。

これが現代になかなか解決をみないパレスチナ問題の根源です。

そしてさらにヨーロッパへと帰還した人達が興し巨大化した『キリスト教』集団です。

この国が卑弥呼を女王として安定して発展すた良き時代、もうヨーロッパの方では、それ以上に巨大化したキリスト教集団が絶大な力で世界を飲み込もうとしていました。

女王卑弥呼の役割は、最初から国事国体で、すなわちイエスの墓守で、卑弥呼の居城は『栗』。

卑弥呼を女王として担ぎ上げた豪族たちが政治政体をつかさどり、その首都は粟殿(奈良県桜井市)でした。

そしてもともと、この計画案は、投馬国の首長たちの主導のもと馬の山で草案されたようです。

剣山を崇める狗奴国の豪族たちは、最初から静観していたというより、邪馬壹国という国造りの草案に消極的だったようです。

・・

んん~~ん、話は長くなってしまいます。 後日まとめましょう。

卑弥呼がイエス・キリストの御霊を祀るほど、イエスを神と崇める宗教集団との摩擦が生じだし、政治政体が危うくなったと言うことでしょう。

それで、イエスの命日の日を選んで卑弥呼が、コヤネや粟殿の政治家どもの前で自ら岩戸隠れをしたということです。

・・

今コロナで一番死者を出し苦しんでいる国は、どのような国ですか!?

コロナを鎮めるには、卑弥呼の御霊を鎮めることです。

んん~~ん、話は長くなってしまいますので、ここらで・・。

2020年4月22日(水)

イエス・キリストと、その墓守をしていた卑弥呼の墓を教えられ、そのことを私は皆さんに告げてきました。

今、素直にご先祖の神々の御霊を崇め祀らねばならない時に来たのに、神の計画を捻じ曲げようとする愚かな人間達の行為に神様は激怒していることが分かる。

そして、無視し続けることの愚かさを、これからもっともっと人間に教えることでしょう。

邪馬台国オリオン座説 卑弥呼の墓の石組遺構発見!

緊急事態宣言発令の7日に

神河町長 山名宗悟

神河町大山財産区議会議長 桐月利昭 両氏名で、卑弥呼の遺構を埋め戻すようにとの文書が届いた。

・・

卑弥呼の墓から石組の遺構が出現しましたが、すみやかに指示に従い埋め戻すことにしました。

『邪馬台国オリオン座説』は、神様の意向で早急に作らされましたが、皆さん無関心のようで・・残念です。

神様の指示で教えられた場所からは、古代の石造物の遺構が出現しました。

ユーチューブ

今、世界中の人が、ネットを通じてamazonからこの情報を0円で見ることができます。

2020年4月16日(木)

仁徳天皇の国見の歌の場所は、丹後半島の太鼓山でしたね。

上森三郎古代史シリーズ 邪馬台国オリオン座説 仁徳天皇の歌に隠された光通信基地

に矢野さんがうまくまとめてくれました。

2020年4月4日(土)

ユーチューブで、『邪馬台国』『オリオン座説』または『上森説』で検索すると見れます。

矢野さんがうまく編集していますねぇ。

(写真は、浜田さん撮影) ありがとう!

本の前にテラファイトコアがありますよ。

『邪馬台国オリオン座説』 今、アマゾンから好評発売中!

2020年3月4日(水)

「だめですよ~、手抜きしては~~、福間(福津)を出港してから二十日で着く港が大門(福山)、そこから十日で着く港が仁川(西宮)と分かったのなら、ちゃんとその間の航路を書いてくださいな」と。

・・それで、その間の航路を探ると・・、なんと! いとも簡単なのでした。

インチョン(仁川)から乗船された福神さま達が乗った宝船は、一日、一か所、立派な神社がある地点でお泊りになって居られました。

さぞかし、皆さんに歓待されたことでしょうね。

福間(現在では福津の津屋崎港でしょうか)から出航した宝船は、一日目が宗像大社にお参りして泊まります。

二日目は、福岡県芦屋町の岡湊神社です。

三日目は、北九州市門司区大里戸ノ上の戸上神社。

四日目は、北九州市門司区大字今津の八坂神社か甲宗八幡宮あたり。

五日目は、福岡県行橋市の須佐神社。

六日目は、福岡県吉富町の八幡古表神社。

七日目は、大分県宇佐市の宇佐神宮。

・・このようにして、一週間かかって宇佐神宮で、八日目には、九州を離れる旅程ですよ。

九州を離れて最初の泊まりは、山口県上関町の祝島です。

ここでは、宇佐神宮の神様に負けないくらいの、活きのいい魚やエビや貝などの料理でもてなしてくれたことでしょうねぇ。

九日目は、山口県周防大島の大多満根神社。

ああ~~~、なんと必ず一日おきに着きそうな場所を地理院地図を見ると、神社名が書いてあります。

そうなんです、神社には役割と歴史があったんですね。

これから先は、みなさんで探し出してください。

女王国への船旅は、一日一日、由緒ある神社へお参りして進みま~~~す!

完成して船の航路を見ていると、中国山脈の南の海岸線を行っていることが分かります。

一ケ月の走行距離は720㎞です。平均一日あたり24㎞を進みます。

四国側は、いつも卑弥呼と不仲だったと言われる狗奴国(くなこく)側ですから、納得もいきますが、

不仲になる理由も見えてきそうです。

四国側からすれば、沖合を行く宝船をずっと見続けるわけですから、気分のいいものではありません。

「女王国は、俺らが協力したからできたんだ。もともと大国主(イエス)を迎えて王に推挙したのも俺らなんだ。俺らのほうが歴史が古いんだ!」と、言い分も分かります。

ボタンの掛け違いだったんでしょうねぇ。だって、本当に大国主は、徳島で静養し、岡山へ渡り、ウガヤに推挙されて播磨の王としてスタートを切ったんですね。

狗奴国の人たちからしたら、それは面白くないところがありますね。

どこかでボタンの掛け違いだったんですね。歴史をちゃんとしっていたら、ものの言い方も違って、喧嘩することもなかったでしょうにねぇ。

このことは、いつの世も同じなのです。

歴史の真実を隠し、捻じ曲げているから争いが起こるのです。

世界の平和は、世界の歴史の真実を皆が知るところから始まります。

邪馬台国オリオン座説の原稿、今日で完成です。

素晴らしい本が世に出ます! お楽しみに・・。

2020年3月1日(日)

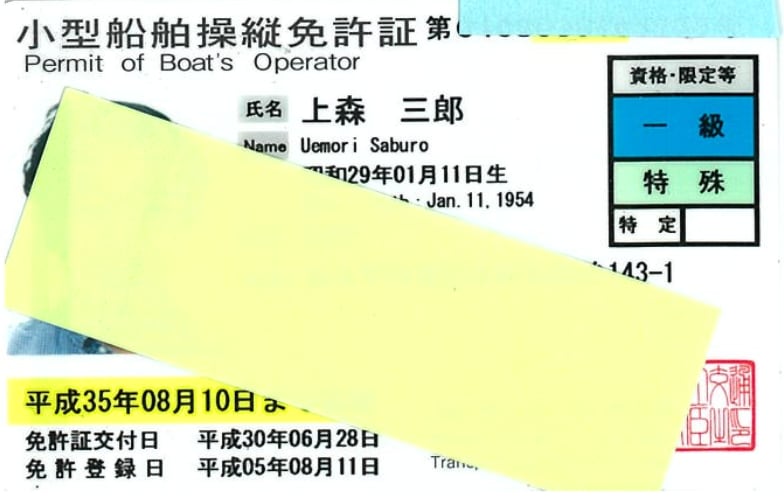

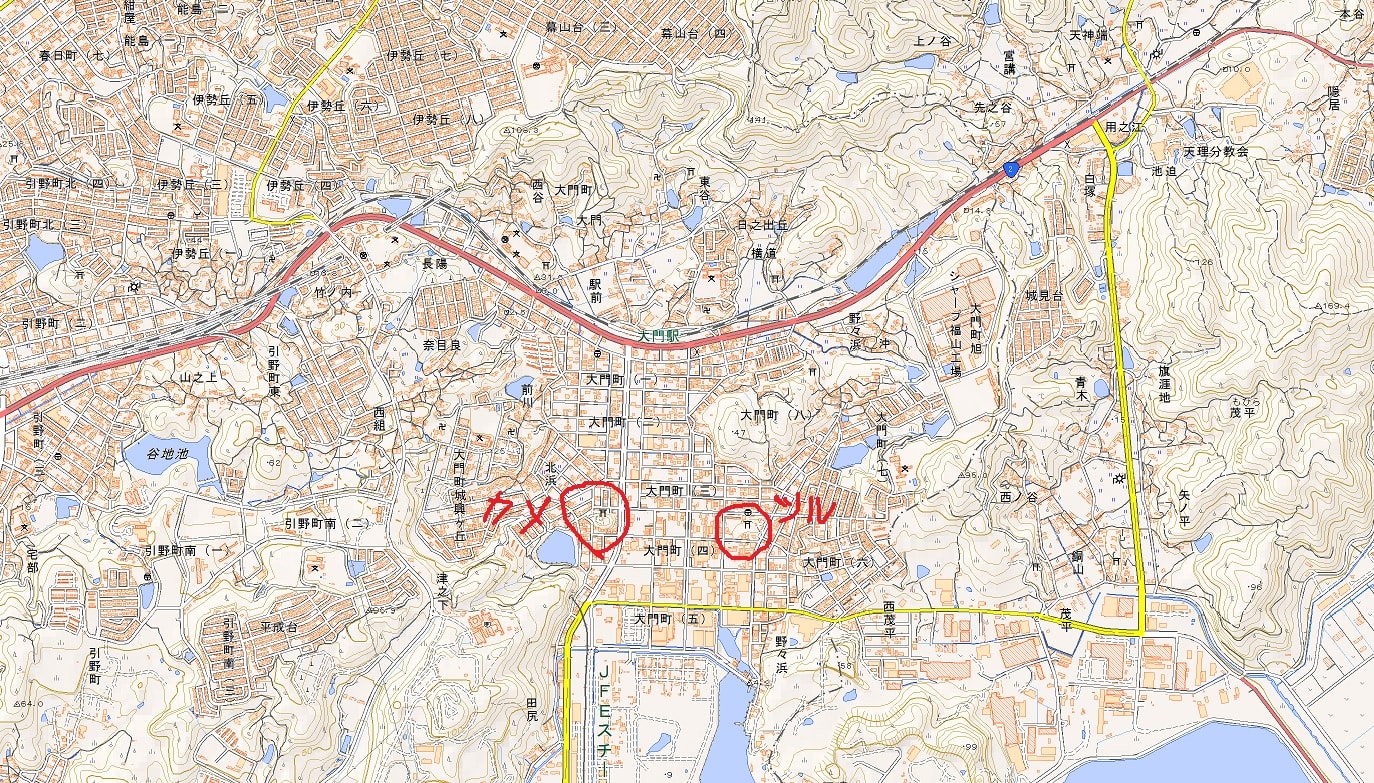

福神さま達が乗った宝船は、大門の港で停泊して、旅の疲れを癒し、またまた次の10日かかって到着する仁川(西宮)まで行きます。

大門は、瀬戸内で潮目が変わる場所でもあります。

潮を見て、天気も良好です。

今度は鶴島、亀島は左右逆に見ながら真南に出ていきます。

そうそう、今は江戸末期から大門の港は埋め立てられて、住宅が建て込んでいて、小さな神社が祀ってある小さな山として存在しているだけですよ。

行っても、地元の人たちでさえ、「は~~?? それなんのことですかぁ??」と返事が返ってくるだけでしょうね。

昨年、皆さんとツアーで行きましたが、私は嬉しかったですねぇ。

地元の方たちに迎えていただきましたね。

山には、海岸に自生している木が、唯一の証明でしょうかね。

さぁ~~宝船の帆をいっぱいに揚げて、いざ出航です。

朝日を左手に見ながら真南に向かい、神島の御崎を過ぎたら左に舵を切ります。

この航路は熟練した船頭でなければ航海は無理ですよ。

黒土瀬戸を通って航行します。高島を右手に見ながら通り越すと105度方向に直進です。

目指すは六口島の像岩です。 近づいたら長嶋との間を航行して櫃石島と鷲羽山との間を航行して行きます。

宝船は、いつも朝日の方向へと進みます。

白い帆に朝日、そして青い海と白い雲。 おお~はじける波の音にもワクワクしたことでしょう。

小豆島を右手に見ながら播磨灘を進みます。

そうそう、10日かかりますから、小島半島にも小豆島にも家島諸島にも、途中、備前の穂波にも寄られたことでしょう。

家島は西島の頂ノ岩もランドマークです。重要なことを教える大事な大切な磐座なのです。

そして絶対にランドマークの島とするのが、クラ掛島と上島です。

上島から真北、コンパスグラスで7度30分方向に手を合わせます。 合わせてもらわねば、海に落とされますよ~~!

だって、大国主命=イエス・キリストの墓がその方角にあるのですから。

いえいえ、その大王の墓守をしている女王卑弥呼さまがそこに居られるのですから・・、そこに行くための船旅なのですから・・。

倭国大乱の前は、姫路の市川を遡って行ったものなのですがねぇ。

どうでしょう・・、もうここまで来れば、一日で目的地の西宮まで行けそうですが、明石海峡の手前の高砂か東播磨港か林崎あたりで一泊されたのでしょうかねぇ。

さぁ~間違いなく明石海峡を通過すると、もう目の前です。

ほどなくしてランドマークの甲山が左手に見えてきます。 みえて近づいたらもう終着港です。

舟は武庫川を遡って、仁川まで行ったのでしょうかね。

到着です! 10日を要しました。

多くの方々が迎えてくれたことでしょう。

お疲れ様でした~~~。

そうそう、余談ですが、私は、一級の小型船舶操縦免許証を持っています。

そう、持っているだけで、もう操縦はできませんね。

持ってるだけと言えば・・一級建築士も・・持っているだけで、活用していませんねぇ。

舟も、建築士も、基本は三角定規と分度儀とコンパスグラスは必需品です。

これだけは、活用していま~~す。

2020年3月1日(日)

宝船は福神様たちを乗せて不弥国の福津を出航しました。

さぁ~ここから、水行二十日の旅です。

投馬国(とまこく)を目指します。

宝船は、関門海峡を通過して南へと船を進めて、途中必ず宇佐神宮へとお参りしなくてはなりません。

宇佐神宮でお参りをすませたら目指すは、福山市の大門です。

周防灘から瀬戸内航路です。 島々が綺麗ですねぇ!

中国山脈の南に沿って航行します。

この海域は、熟練した船乗りでなければ航行困難ですよ。

でも・・大丈夫! 物部氏の熟練したベテランが船頭ですから安心です。

でも乗り込んだ人たちは、皆目見当がつきません。それで‥不安になって船頭さんに聞きます。

「今、ここはどこですか?」

「南です、皆さんと同じ仲間が暮らすエリアですからご安心んを・・」と。

「そうですかぁ・・南ですか」と、安心されましたとさ。

み~~んな仲間なんですねぇ。

ご先祖さま達は、北極星の向こうから私たちを見守ってくれているという北極信仰の人達が助け合って暮らすエリアが 南 なんですね。

そして、宇佐神宮と福山の大門。 大門から参道の先に総社宮があります。

これらの位置は、長崎の伊王島から女王国の卑弥呼が祭祀を行う八幡山ピラミッドの生命の樹(カバラ)のセンターラインにあたる重要な聖なる霊ライン上に位置しています。

あぁ~~宝部船に揺られ揺られならの水行二十日の旅の終着点はまじかです。

瀬戸内から左に舵をきって、真北に静かな海を進みだしたら、投馬国の領土への上り口への門柱と言いますか、阿吽の獅子といいましょうか、右手に鶴島、左手に亀島が御一行様をむかえてくれます。

この鶴島、亀島の中央を堂々と宝船は真北へ滑り込むようにして・・到着です!

「みなさん、ご苦労さまでした! は~~い 到着しましたよ~~~!!」

大門に初めて行ったとき、帰り際の駅のホームで鶴と亀の雲が現れたのには感動しました。

2020年3月1日(日)

奴国から不弥国です。

香椎宮から次の大きな神社があるところは・・・。

ありました、在りましたよ。

宮地嶽神社です。 立派な神社です。

この宮地嶽神社があるところは、福津市です。

福がつくのです。この地域に残っていました。

福がつく町が・・、そう福間です!

不弥国は福間がある国だったのです!!

不弥国には、もう一つ由緒ある神社がありましたね、宗像大社です。

さぁ~この地から宝船に乗り込みますよ。

宝船は出航しますよ~~~! 急いでくださいよ~~!

・・・

2月22日に行ってきました。

・・・

対馬見山を見ながらほどなくしたら、もう目指す福津市宮司にある宮地嶽神社でした。

神社の駐車場に着いて、すぐ目についたのは、美しい立派な形の山でした。

山の形にも気品があるのです。 嬉しくなります。

参道にはお店屋さんも両側に並んでいて、にぎわっている感じでしたねぇ。

幾つもある石の鳥居をくぐりながら、階段を上って行くと、皆さんが登ってきた方向に向いて写真を撮っていますので、振り返ってみて納得の情景がそこにありました。

海まで伸びる参道と、その向こうには、沖合に浮かぶ相島が見えていました。

帰りは登ってきた階段は通ることができなくて、別の道を帰ることになりましたが、そこには人の長い行列ができていました。

『光の道』と言って、夕日が参道に差し込むのを皆さんが待っているとか・・。

『相島は愛島』が似合いそうですが、そうたやすく地名など変えてしまったら、古代史が解けなくなるので、いかがなものでしょうね。

まあ~それにしても、立派な神社です!

注連縄も出雲大社より大きいのではないかと思いますよぉ~!

始めて行った私は、感動! そのものでした。

宮地嶽の神様は、どこを見つめ守っているかといえば、コンパスグラスで、274度方向にある壱岐の郷ノ浦を守って居られます。

そして、相島から参道を上って行きつく場所には、本殿右手裏に祀られている須賀神社でした。

須賀さんは、蘇我さんなのですねぇ。 裏手ではありますが、立派です! 感謝です!!

この神社は、本殿から奥宮へと必ず行かなければならないようです。

宮地嶽(180m)からも、対馬 の港や壱岐からの船も見渡せるのです!

必ず来ることを誓って、次の場所へと急がないと時間がありません・・足りません・・急ぎます。

2020年3月1日(日)

宝船を福吉で下船した旅の御一行様たちは、藪をかき分け、時には海が見える綺麗な砂浜と海が見える情景を見ながら、又、小川を渡り、藪をかき分け進みました。

そしてまた海を眺めたりしながら東へと旅を急ぎますが、博多へと行くには、何本もの川を渡るために、南へと行ったり、なかなか大変な道のりだったでしょうね。

葦の繁る潟地も多かったことでしょう。このような旅路で伊都国の中心部へと入ってきました。

栄えた国、栄えた地域には必ず太古の昔より立派な神社が存在しました。

人々は、旅の安全や願い事を現人神にお祈りしました。

福岡の街には、大きな立派な神社が沢山ありますが、どうでしょうか、旅の御一行様たちは、住吉神社のあたりにお宿を取られたのでしょうかねぇ。

さぁ~旅を急がねばなりません。

福岡を経った御一行さまたちが目指す国は、奴国です。

まだまだ相変わらず川が沢山です。渡のに大変です。

東へ行ったり南に行ったりしながら・・、着きました。

香椎です。 香椎には立派な神社がありますよ。

香椎宮です。立派です!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2月22日に行ってきました。

・・・・・・・

宮地嶽を見て、時計を見て時間を気にしながら着いた場所は、福岡市東区香椎にある香椎宮でした。

ここも邪馬台国を語るとき、絶対に外せない神社です。

ここも由緒ある神社ですよ。

行ってみて初めてそれを感じ取ることができます。

広大な敷地を持つた現人神が祀られていることでしょう。

浜から広大な敷地を有していたのであれば、堂々たる広くて長い参道と、堂々とした建築ができたであろうにと思う私ですが、

間違いなく、意味を一つ一つ分かって、噛みしめ踏みしめて本堂へとお参りし、又、帰るときももう一度、分かっていただきたいとの思いが伝わってきます。

それで・・、コンパスグラスで計測して帰り、地理院地図でその思いを探ってみると・・!

香椎宮は、吉野ケ里遺跡に向けて造営されていました!

参道にもみな意味がありました!

2020年3月1日(日)

呼子から一気に福津まで行ったら良さそうなものですが、国防の為にわざわざ陸路を行かされます。

国防のためだけでなく、「お客さんお客さん、私の国も見て行ってくださいよ。たくさん良いところがありますよ」と言うことでしょう。

「お土産も買ってくださよ。美味しいものもたくさんあります。泊まって旅の疲れをいやしてくださいな」と、道々に言われたんでしょうね。

もうこの時代から、インバウンドが始まっていたんですねぇ。

それにしても今は交通の便が良いですが、1800年ほど前の福吉から福岡までの陸路はどんなものだったのでしょうかねぇ。

魏志倭人伝に書かれている情景は、藪をかき分けかき分け進んだように書いてありますが、まぁ~大変な道のりだったのでしょうね。

旅を急がねば・・宝船が出てしまいそうですぅ。 入稿に間に合いませ~ん。 急げ急げ・・。

2020年3月1日(日)

唐津東港~壱岐印通寺港 のフェリーから見た島で、ランドマークの島は馬渡島(まだらしま)であることが分かった。

あたかも巨人が寝ているような涅槃像である。調べると一つの島でなく、頭にあたる部分は、馬渡島で最高峰は番所ノ辻(237m)。

壱岐の郷ノ浦から出航した船は、佐賀県唐津市呼子の港を目指します。

千山から呼子まで基本的には福神さま達は、聖なる霊ラインを航行します。

壱岐から呼子に行くには、ランドマークとなる島は、間違いなく馬渡島。そして松島を目標に船は進みます。

遠くは、馬渡島の先に青螺山(せいらさん618m 佐賀県伊万里市)、松島の先に天山(1046m 佐賀県唐津市)

郷ノ浦の港を出てほどなくすると、遠くのランドマークの山々と島々が南東方向に見えます。

壱岐水道の潮の流れを計算すると馬渡島を目指して直進するとほどよいコースをたどって、馬渡島を右手に見ながら松島よりに馬渡島との間を縫うようにして加部島の天童岳(112.1m)左に舵を切って、弁天島を右手に手を合わせて右に舵を切ればそこが呼子の港です。

正面に愛宕山が迎えてくれます。

ここが、中国の千山から延びる聖なる霊ラインの終着港であり始発港でもありました。

邪馬台国へと行くには、必ず呼子で下船し、報告をしなければなりません。

決まり事なのです。

でも、ここで終わりではありませんよ。

舟の旅は、もう少し続きます。

許可書をもらったら、出航して正面の加部島を見ながらすぐに右手に舵を切ります。

そうすると書面に鷹島が見えます。

そして宝船は、土器崎の眼鏡岩を右手に見ながら東へと進むと神集島(かしわじま)。

神集島を過ぎるころ、ランドマークの島である高島が右手に見えます。

そうするとも目標の串崎が見えて、切り立った山々を右手に見て・・、

「山が海に迫り、沿岸にそって居住している」という意味を魏志倭人伝では書いている場所が途切れたところが、壱岐からの船の旅が終わり下船する地点です。

ここから陸路の旅の始まりである末盧国の福吉です。

やれやれ・・です。 これから急いで陸路の旅です。次また船に乗る地点である福津(福間)まで急がなければ、本が出来上がりません。

急がねば・・・。

2020年2月29日(土)

2月22日(土) 夕暮れ迫るころ、やっとカーナビに打ち込んだ指定された宿に到着した。

泊まった宿は、唐津網元の宿 汐湯凪の音だった。

2月23日(日)朝7:00

目の前にハッキリと西宮の甲山にそっくりな奇麗な形の高島が見えた。

2月23日(日)朝8:50 唐津東港を出港したフエリーから高島をづっと見つめていました。

壱岐に着くまで、島々を見つめていました。

そして 帰りは、印通寺から14:50発で16:30に唐津東港に帰ってきましたが、行きと同様、帰りもづっと海に浮かぶ島々を眺めていました。

邪馬台国へと海を渡った人たちは、どの海上を航行したのだろうか、どのような思いで航行したのだろうか・・、又、帰りはどのような思いだったのだろうか・・と。

私は出航してから山や島々を壱岐に着くまで見続けた。