2014年11月26日(水)

日本の一般家庭では、神棚や仏壇に一対の榊をお供えします。

榊とは神様の木と書きますね。

そして毎朝、新鮮な水を朝一番にお供えします。

兵庫県の中央に位置する生野、神河町には鶴と亀や、

龍(玄武)やエジプトの女神ハトホルなどの巨大な地上絵が山を使って造形されていました。

なんとその地上絵郡を拝むように、水平距離で1,8㎞の巨大な榊の地上絵が造形されていました。

下の画像はグーグルアースで発見した当初の画像です。

そして、下の画像は、 グーグルアースでフィルムが被せられたり、見えないように細工されてしまいましたので、

証拠保全の為に、上空から撮影した画像です。

そして・・下の画像はメノラーを中心にしたイスラエルの国章ですが、このメノラーこそ日本で言う榊にあたるものです。

日本神道とユダヤのハーモニーを垣間見れるようです。

そしてそして・・・、なんと神河町役場から巨大な榊の上部が見えるのですが、その頂上部を超えたところに、

なんとなんと、1㎞ほどの巨大なひょうたんの地上絵も造られていました。

そしてそのひょうたんの口からは、神様の息吹とでも申しましょうか、新鮮な水がいつもこんこんと大地から湧きだし・・、

その神様の水は沢となって流れて、 なんとなんと・・・

滝から落ちて、直径3mもありましょうか、大きな壺に満々といつも新鮮な水が溜まり溢れ出す仕掛けで造られていました。

そしてその大きな壺は、地元では亀壺と呼ばれているようですが、おそらくその存在を直接、壺まで行って見た人はほとんど居られないようです。

いわば、幻の亀壺のようです。

上の画像をよく見ていただけますでしょうか。

滝の壁面には、大きな大きな女性の横顔が描かれていますが、女神様でしょうか。

私には、アイヌの女性に見えますが、皆さんの目にはどのように映りますでしょうか。

・・・

この我国って、なんと素晴らしい国でしょうか。 よく神様の国と言われますが、本当にそのようですよ。

そして、このことを邪馬壹国の女王卑弥呼様はよ~~くご存じでした。

もう一度、下の写真を見ていただきたいと思います。

撮影者の靴が映っている左側に伸びる山並みが八幡山連峰ですが、拡大してみると、卑弥呼さんのお墓も、

撮影者の靴が映っている左側に伸びる山並みが八幡山連峰ですが、拡大してみると、卑弥呼さんのお墓も、

女王卑弥呼様の祭祀場である八幡山も見えますよ。

・・・と言っても、事情を知っている私にしかこれは分かりませんね。

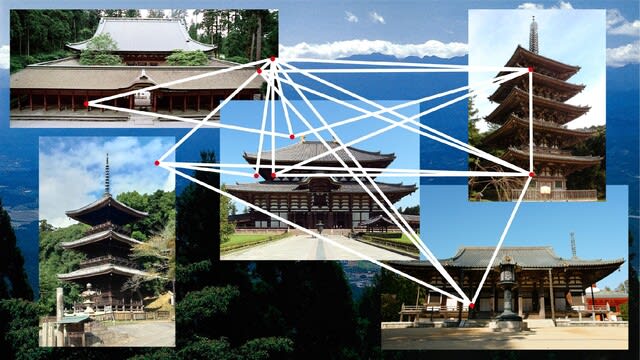

上の図は、生野、神河町の地図に、①八幡山を中心に4,3㎞で円を描き、亀甲紋を描いてますが、

生野に鶴と亀、段ヶ峰に龍(玄武)などの巨大な地上絵が造形されていますが、②が女王卑弥呼のお墓です。

神社の造りで言えば、阿吽の獅子にあたるところが、⑫⑬の榊(メノラー)で手水舎が⑭ひょうたんですね。

②の卑弥呼さんのお墓が本殿で、鶴と亀の地上絵がある生野が奥宮で、そしてそこのA,Bに地下神殿があります。

この祀りかたを家の中に持ち込んだ神棚や仏壇が

このような形になります。 そして神社もこれと同じ祀りかたをするように造営されています。

このような形になります。 そして神社もこれと同じ祀りかたをするように造営されています。

神河町には、卑弥呼さまや奥宮を拝む遥拝の山がキッチリとピラミッドのように一対の榊(メノラー)の中心部に造られています。

神河町を空から眺めたFさんの弁ですが、「一番きれいでした」というピラミッドみたいな三角の山には、

地元古代史研究家の市川慎さんが言われるのには、頂上と中腹に遥拝する立派な磐座が造ってあるとのことですから、

古代からこの我が国の礎を創られた神々にそこから祈りを絶やさなかった時代があったことでしょう。

そのように、重大な意味ある地上絵などがある場所こそが邪馬壹国の女王卑弥呼さんが居たところです。

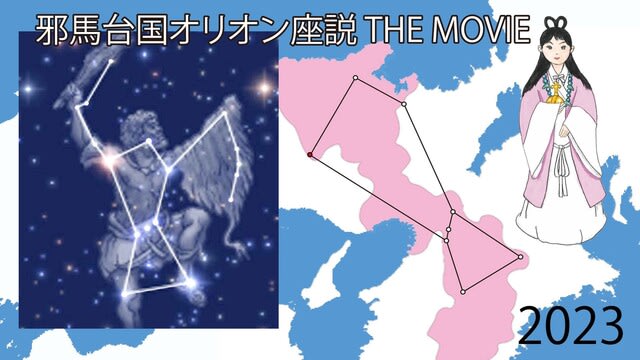

邪馬壹国とは丹後、丹波、但馬、摂津、大和・・、現在の兵庫、京都、大阪、奈良にまたがるオリオン座にかたどられた国でした。

政体が奈良の巻向で、国体・・つまり女王卑弥呼さまが居られたところが、神河町の栗でした。

魏志倭人伝に記載されている情報をもとに境界国をなぞると、邪馬壹国(しゃもいっこく)は丹後半島を含む兵庫県但馬、丹後、丹波地方から摂津、大和へとつながった国土であり、行政府の首都が纒向(奈良)であり、女王卑弥呼が住む聖地は、兵庫県の中央に位置する、播磨風土記で表記される埴岡の里、現在の兵庫県神崎郡神河町と朝来市生野町にまたがる地域で、居城は栗である。

邪馬壹国の女王卑弥呼が居た埴岡の里(兵庫県生野、神河町)・栗への朝見ルートは、高句麗、現在の中国遼寧省鞍山市の道教の故郷、千山から8福神の故郷、蓬莱(山)を経由して朝鮮半島に沿いながら現在の釜山あたりから対馬、壱岐、を経由して呼子(佐賀県)に宝船を呼び込みます。ここまでは8福神で来ますが、お一人の神様は、7福神を呼子に降ろして定期航路を帰ります。降ろされた7福神は、陸路、福吉 福岡 そして福津まで宝物を運んで行きます。 福津からは7福神が物部氏の宝船に乗せられて関門海峡を南下して宇佐八幡の神様にご挨拶して、それから瀬戸内へ入り、中国山脈の南を行って福山の大門まで20日を要して到着します。ここからさらに10日かかってたどり着く所が福の神えびす様の総本社 がある西宮です。ここで検品を済ませ、三つの御竜車に宝物を乗せて、宝塚を通り、三田、篠山、春日を経て福知山に着き、粟鹿を通って南下し、シオン(聖地)と呼ばれていたイヤ(生野)へとやってきて最終地点である栗(神河町)へとたどり着きますが、ここが女王卑弥呼の居城でした。西宮からここまで陸路1ヶ月を要した。

女王卑弥呼への朝見ルートは地名に福の一文字が残る、福の神のルートである。

そして卑弥呼のお墓は、779mの山頂にあった。

![]() 邪馬壹国の国土図と呼子(佐賀県)からの女王卑弥呼の居城までの道程図

邪馬壹国の国土図と呼子(佐賀県)からの女王卑弥呼の居城までの道程図

生命の樹(カバラ)の意味することを理解することで邪馬壹国の謎は解けます。

邪馬壹国はシャモイッコクと読んで、モーセの律法を第一とする理想国家の建設でした。

その国土設計は、カバラに基づいて設計され、国土はオリオン座に似せて造られた桃源郷でした。

でも、初代大王である大国主の命=イエス・キリストが亡くなると、黄金比率の十字架の縦のライン上に

手厚く葬られました。その場所は十字架の交点の少し北へ上がった所で、現在の加古川市志方町にあります。

伊島(徳島県)から生野(兵庫県)まで伸びる黄金比の十字架の縦のラインを底辺とする、

正三角形の頂点にあたる場所で、現在の広島県福山市の大門でした。

大門は社の総本社である総社宮への入り口の門にあたる重要な場所でした。

そこには鶴島、亀島がありました。

その風光明媚な港から10日で着く港が、福の神を祀る戎神社本宮がある西宮が、最終港であり始発港でした。

左は西宮市の市章です。

左は西宮市の市章です。 西宮市の市章の中の文字は、西という字です。

西宮市の市章の中の文字は、西という字です。

西宮市の市章はユダヤと表していて、日が沈む西の方角にはユダヤの国があることを教えていて、

そのユダヤの地からたどり着く最終港であり始発港が西宮ということです。

陸路一ケ月のルートは、そこ西宮から宝塚、三田篠山、春日を通って福知山、そこから粟賀を通って栗ま

ででした。現在の神河町栗です。

現在は姫路から上がればすぐですが、卑弥呼さんの時代は隣国、投馬国は通れませんから一ケ月を要しました。

現在は姫路から上がればすぐですが、卑弥呼さんの時代は隣国、投馬国は通れませんから一ケ月を要しました。