本稿は「原子力資料情報室通信」No.249(1995年2月)に掲載された。

<ミンスクシンポジウムでの報告より>

ベラルーシ国内の放射能汚染状況

1986年4月26に発生したチェルノブイリ原発事故により、ベラルーシの国土の23%(約46000平方km)が1平方km当り1キュリー以上のセシウム137汚染地域となり、そこには3668ヶ所の居住地点が含まれている。チェルノブイリ事故後の汚染状況は、それぞれの放射能の減衰にともない、以下の4つの時期に分類できよう。

第1期(1986年4-6月)

汚染の主役は、ヨウ素131(半減期8日)、133(21時間)、135(6.7時間)、ランタン140(1.7日)、バリウム140(13日)、モリブデン99(2.8日)、テルル132(3.3日)、ネプツニウム239(2.4日)といった、半減期の短い放射能。

第2期(1987年末まで)

中程度の半減期をもつ、セリウム144(284日)、ルテニウム106(1年)、セシウム134(2年)、キュリウム242(163日)といった放射能が主で、それに長半減期の放射能が加わる。

第3期(1988年以降)

セシウム137(30年)とストロンチウム90(29年)の汚染が主で、チェルノブイリ周辺ではプルトニウム238(88年)、239(2.4万年)、240(6600年)、241(14年)が加わる。

第4期(100年ぐらい後から)

セシウム137、ストロンチウム90、プルトニウム238、239、240に加えて、(プルトニウム241が崩壊してできる)アメリシウム241(430年)が重要になる。

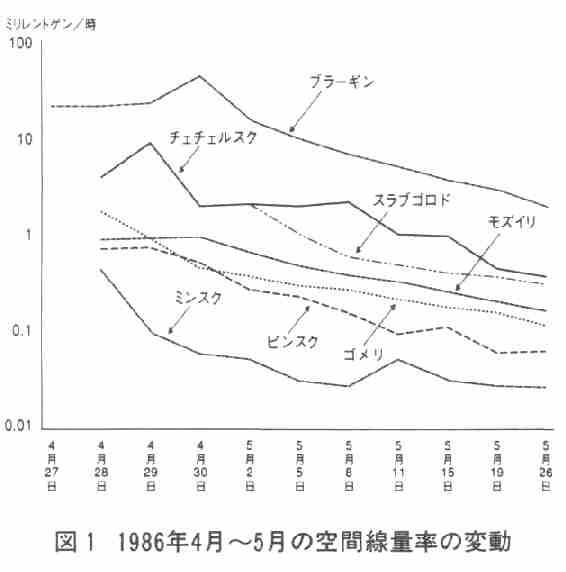

事故直後の空間線量率

事故の翌日4月27日から5月末までの、ガンマ線による地表での空間線量率データを図1に示す。各測定点の位置は図2に示してある。ブラーギン市での最大値は4月30日の48ミリレントゲン/時、チェチェルスク市では4月29日の10ミリレントゲン/時、ゴメリ市では4月28日の2ミリレントゲン/時であった。

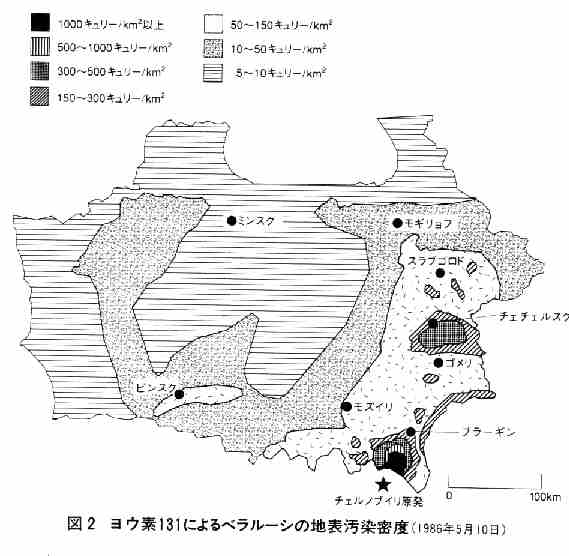

ヨウ素131汚染地図

図2は、1986年5月10日時点でのヨウ素131によるベラルーシの汚染密度を示した地図である。この地図を作製するためには以下のデータを用いた。

・1986年5-7月に実施された土壌中ヨウ素131測定データ

・空気中からの地表への毎日のヨウ素131沈着量測定データ

・土壌中セシウム137量とヨウ素131量の相関関係データ

・空間線量率データからヨウ素131の寄与の逆算

・ミルク中のヨウ素131汚染地図

ゴメリ州のブラーギン地区、ホイニキ地区、ナローブリャ地区のうち原発から近いところ(10~30km)では、ヨウ素131の汚染密度は1平方km当り1000キュリーを越え、空間線量率は25~100ミリレントゲン/時に達した。北方向のスポット状汚染地域では、ベトカ地区で1平方km当り543キュリーのヨウ素131が測定されている。もう一つ注目されるのは、セシウム137による汚染がほとんどない地域でも、ヨウ素131による汚染が認められていることである。

このような地図の作成には、ロシアのタイフーン・グループが開発したRECASS情報システムを用いた。我々はこの他に、セシウム137はもちろんセリウム144やルテニウム106などの汚染地図を作成し、汚染状況の将来予測に役立てている。