<前回の続きです。前回の記事を一読いただいてから、以下、お読みいただければと思います。>

表題の打ち合わせですが、10年以上お会いしていなかった部長(企業向け研修プログラムを企画・販売・実施)でしたが、そのギャップを感じることもなく、忌憚なくお話ができました。

さて、私が企画中の「退職予定者向け研修プログラム」の売り込みは成功したのでしょうか。

退職前にスキルアップし、退職後も仕事を続けるための「人生100年時代」の研修です。

結論から言うと失敗です。

理由は、企業は退職予定者にお金のかかるスキルアップ研修はやりません。

「退職後も仕事を続けるためにはさらなるスキルアップが必要ですよ」といったことを伝えるガイダンスはやるかもしれませんが。

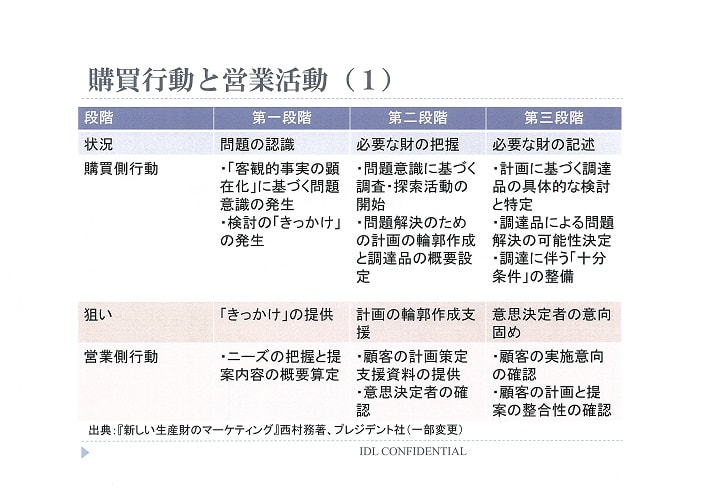

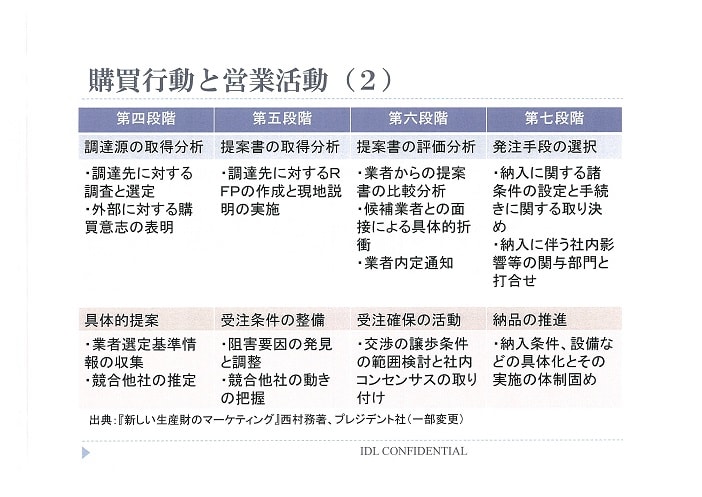

つまり、営業に行く手前のマーケティング段階での検討不足による失敗です。

私のような個人事業では、当人の頭の中だけで検討するためこういうことになるのです。

では、この企画はボツになるのでしょうか。

いいえ、退職予定者が自腹を切って(+補助金)受講する講座として、この専門学校の別の部署で扱ってもらえるようにアプローチすることは可能です。

実際、退職(予定)者を含むシニアを対象にビル管理に必要な技術を教えている学校はいくつかあります。

このような学校で提供している教育との差別化などをこれから研究していく必要があります。

あらかじめストーリーを考えて打ち合わせに臨めば、上手くいかなかくとも反省材料が生まれ、さらなるマーケティング力、営業力のアップが図れます。

表題の打ち合わせですが、10年以上お会いしていなかった部長(企業向け研修プログラムを企画・販売・実施)でしたが、そのギャップを感じることもなく、忌憚なくお話ができました。

さて、私が企画中の「退職予定者向け研修プログラム」の売り込みは成功したのでしょうか。

退職前にスキルアップし、退職後も仕事を続けるための「人生100年時代」の研修です。

結論から言うと失敗です。

理由は、企業は退職予定者にお金のかかるスキルアップ研修はやりません。

「退職後も仕事を続けるためにはさらなるスキルアップが必要ですよ」といったことを伝えるガイダンスはやるかもしれませんが。

つまり、営業に行く手前のマーケティング段階での検討不足による失敗です。

私のような個人事業では、当人の頭の中だけで検討するためこういうことになるのです。

では、この企画はボツになるのでしょうか。

いいえ、退職予定者が自腹を切って(+補助金)受講する講座として、この専門学校の別の部署で扱ってもらえるようにアプローチすることは可能です。

実際、退職(予定)者を含むシニアを対象にビル管理に必要な技術を教えている学校はいくつかあります。

このような学校で提供している教育との差別化などをこれから研究していく必要があります。

あらかじめストーリーを考えて打ち合わせに臨めば、上手くいかなかくとも反省材料が生まれ、さらなるマーケティング力、営業力のアップが図れます。