営業のAさん、「ちょっと話が聴きたい」と購買さんに呼ばれて行くと、かなり金額の大きな案件。しかも、入札に参加しないかと言われ、喜び勇んで帰社。しかし、その話を聴いたS営業部長の顔がくもります。

適切な製品やサービスを提供できないからではありません。案件が入札段階まで進んでしまっているからです。「恐らく当て馬に使われるだけ」とS営業部長は落胆したのです。この入札資料の作成を手伝った会社があるはずです。「いったいうちの営業は何をしていたんだ」と心の中で叫びます。

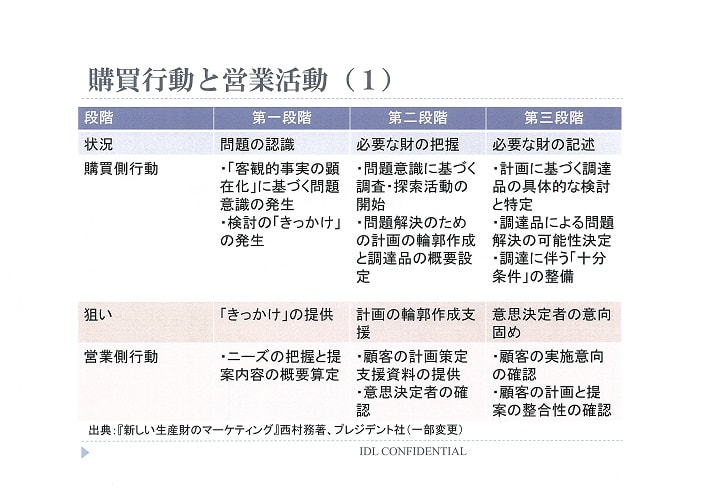

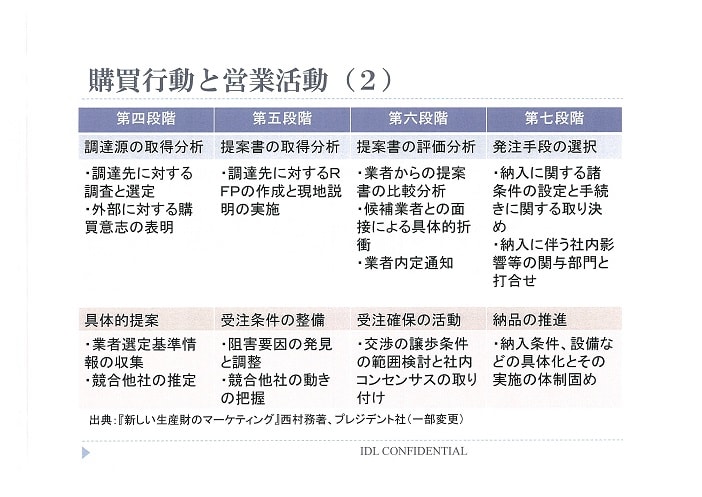

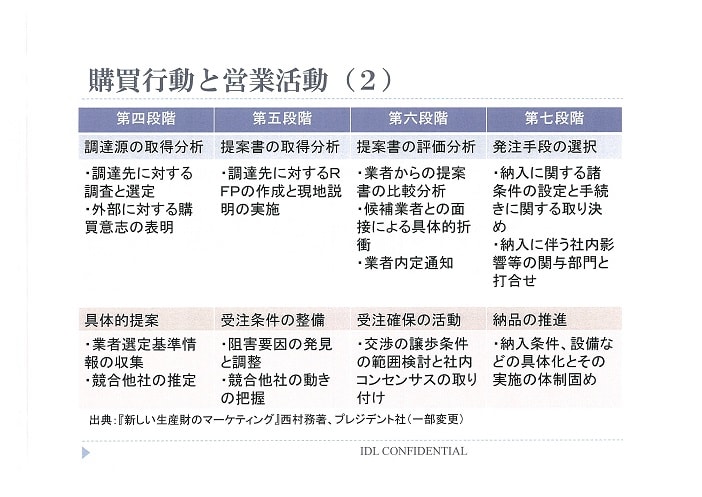

下記の資料では入札やRFPは全7段階の営業活動の第5段階になります。これからも今のケースは営業の後工程の出来事に過ぎないことが分かります。

しかし、このブログは、まだ第二段階。この段階で二番手だと分かったなら、まだまだ勝ち目はあります。

・まず案件の中身を精査します。顧客の問題・課題の確認、表に出てきていないかもしれない本当の問題・課題を抽出します。そして、案件がどこまで進んでいるか確認します。

・一番手も含めた競合他社の分析をします。会社、製品、サービス、組織、営業力、技術力、サポート力などの情報収集と整理・分析です。同じ業界であれば、ある程度、情報は持っていると思いますが、今、顧客に情報を提供している営業と顧客、顧客の組織、意思決定者に注目してください。

・最後に今回の案件に対する自社の強み・弱みを分析しておきます。自社の技術力、サポート力など製品以外の強み、弱みも整理します。加えて、例えば、この会社の他の工場に製品を入れていて高い評価を得ている、あるいは逆にトラブル続きなど、事実を整理しておきます。

以上の基礎情報を早急に揃えて、クローズまでの戦略を立てます。この段階では精緻なものは無理ですが、戦略を立てて前に進むことに意義があるのです。

さて、上記の営業と顧客の絆は強そうですが、本当のところはどうでしょうか。昔から知っている顧客ならそのあたりの判断はできそうですね。顧客の上司や同僚など他の人からも情報収集する方がよいでしょう。特に、一番手企業が大嫌いというアンチ一番手の人に手助けしてもらうのも一考です。

二番手ですが「営業の第三段階では五分五分」を目標に進めましょう。

適切な製品やサービスを提供できないからではありません。案件が入札段階まで進んでしまっているからです。「恐らく当て馬に使われるだけ」とS営業部長は落胆したのです。この入札資料の作成を手伝った会社があるはずです。「いったいうちの営業は何をしていたんだ」と心の中で叫びます。

下記の資料では入札やRFPは全7段階の営業活動の第5段階になります。これからも今のケースは営業の後工程の出来事に過ぎないことが分かります。

しかし、このブログは、まだ第二段階。この段階で二番手だと分かったなら、まだまだ勝ち目はあります。

・まず案件の中身を精査します。顧客の問題・課題の確認、表に出てきていないかもしれない本当の問題・課題を抽出します。そして、案件がどこまで進んでいるか確認します。

・一番手も含めた競合他社の分析をします。会社、製品、サービス、組織、営業力、技術力、サポート力などの情報収集と整理・分析です。同じ業界であれば、ある程度、情報は持っていると思いますが、今、顧客に情報を提供している営業と顧客、顧客の組織、意思決定者に注目してください。

・最後に今回の案件に対する自社の強み・弱みを分析しておきます。自社の技術力、サポート力など製品以外の強み、弱みも整理します。加えて、例えば、この会社の他の工場に製品を入れていて高い評価を得ている、あるいは逆にトラブル続きなど、事実を整理しておきます。

以上の基礎情報を早急に揃えて、クローズまでの戦略を立てます。この段階では精緻なものは無理ですが、戦略を立てて前に進むことに意義があるのです。

さて、上記の営業と顧客の絆は強そうですが、本当のところはどうでしょうか。昔から知っている顧客ならそのあたりの判断はできそうですね。顧客の上司や同僚など他の人からも情報収集する方がよいでしょう。特に、一番手企業が大嫌いというアンチ一番手の人に手助けしてもらうのも一考です。

二番手ですが「営業の第三段階では五分五分」を目標に進めましょう。