本日から詩篇の第三巻(73-89)に入る。第三巻の大部分はアサフ、つまりダビデ時代の聖歌隊指揮者のひとり(1歴代誌25:1)が作ったものとされている。

「まことに神は、イスラエルに、心のきよい人たちに、いつくしみ深い。しかし、私自身は、この足がたわみそうで、私の歩みは、すべるばかりだ」(1,2節)。アサフは、信仰的な真理をまず明言する。しかし、現実はというわけなのだろう。この世の生活では、悪人が栄える。そして神を恐れる人が困窮するということがある。これまでの詩篇は、しかしそれは一時のことである、神を待ち望めと諭すものがほとんどであった。けれどもこの詩篇には違う強調点がある。

「彼らの死には、苦痛がなく、彼らのからだは、あぶらぎっている」(4節)。悪人は必ずしも、苦しみの内に、後悔の内に死を迎えるわけではない。「彼らはそうではなく、他の人のようには打たれない」(5節)。神に打たれる、途方に暮れたり、苦悩に陥ったりするわけでもない。「見よ。悪者とは、このようなものだ。彼らはいつまでも安らかで、富を増している」(12節)

アサフは、悪者についての自らの観察を述べた後、神に忠実であるということがどういう事であるかを語る。「私は、一日中打たれどおしで、朝ごとに責められた」(14節)。真面目に神を求めても、全くそれは「むなしい」(13節)ということがある。神に従順であっても、苦しみと災いばかり、祝福を感じることもない。本気でこんなことを語ったら、信仰を持っている人を落胆させるだけである。神をあざける者たちの繁栄を説明することなど、できないことである。アサフの観察に、共感を得る人たちもいるのではあるまいか。

しかしながら、アサフは語る。ある日、神の御前で瞑想する中で、彼は、真理を悟ったと。悪者たちは、すべりやすい道を歩んでおり、神はその滅びに彼らを突き落とされる。彼らは滅びと背中合わせに生きている。そんな真理をよく理解もせず、「愚かで、わきまえもなく、神の前で獣のようであった」(22節)自分をアサフは振り返る。実に、人間というのは、弱く、愚か者の繁栄を見ることで、自暴自棄な生き方を許してしまうことがある。身を持ち崩してしまうというべきか、恥ずかしいほどに、愚かな人生を歩んでしまうことがある。それほどに、社会の不条理に痛み、苦しんでしまうのである。私自身も、もっとスマートに生きられなかったものか、と思うような時が幾度もあった。神の真理の変わらぬことを、覚えて、泰然自若として生きて行くには、やはり霊的な成熟、神の前で「ついに、彼らの最期を悟る」ということが必要であると思う。

実際、アサフがこれまでの詩篇になく、強調している点は、そのような愚かさの中に人があろうと、神は、私たちを愛し続けてくださっていることを覚えることである。悪人の繁栄は一時的であると単純に言っているわけではない。彼らは一生涯、安らかで、富を増し、長寿を全うし、苦しむこともなく死ぬかもしれない。しかし、彼らの運命は永遠の滅びである。一方神を信じる者は、一生涯を通して、神に導かれ、支えられていく。私たちが立派に歩んだとしても、愚かさの中に迷い込んだとしても、神は、私達の側を離れることはない。そして、訓練とも思われる日々が続くことがあっても、やがて栄光の内に、私たちを天に迎え入れてくださる。つまり、私たちがどんな贅沢をしているか、どんな楽しみを得ているとかということよりも、どこにあるのか、誰と一緒にいるのか、という事の方が重要である。人生が不公平であると思える時に、何よりも、神を礼拝する時を持ち、自分がどんな方と一緒にあるのか、ということを覚えるべきなのだろう。

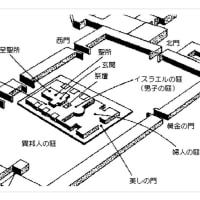

確かに、何もない、窮乏している、敵対者に追い詰められている、そういう状況でありながらも、幸せであると思える日というのはある。神が共にいてくださる祝福、神が共にいてくださる平安と恵み、そういうものが人生にはある。それがわかることがキリスト者としての本当の救いではないかと思う。世の人々が、こういう状況でよく平然としていられる、よく感謝していられる、と思うような状況でいられるのは、目には見えないが、神の平安と恵みを経験しているということがあればこそである。「しかし私にとっては、神の近くにいることが、しあわせなのです。私は、神なる主を私の避け所とし、あなたのすべてのみわざを語り告げましょう。」(28節)神の近くにいることの幸せを、はっきりと認識できるならば、私たちはもっと世の中の不条理に対しても、あらゆる事柄に対しても、これらを軽く受け流し、むしろ、神に生きるという前向きさを持つことができる。神の聖所における悟りを得る(17節)、そんな一日、そんな転機ある一日を過ごすこととしよう。

「まことに神は、イスラエルに、心のきよい人たちに、いつくしみ深い。しかし、私自身は、この足がたわみそうで、私の歩みは、すべるばかりだ」(1,2節)。アサフは、信仰的な真理をまず明言する。しかし、現実はというわけなのだろう。この世の生活では、悪人が栄える。そして神を恐れる人が困窮するということがある。これまでの詩篇は、しかしそれは一時のことである、神を待ち望めと諭すものがほとんどであった。けれどもこの詩篇には違う強調点がある。

「彼らの死には、苦痛がなく、彼らのからだは、あぶらぎっている」(4節)。悪人は必ずしも、苦しみの内に、後悔の内に死を迎えるわけではない。「彼らはそうではなく、他の人のようには打たれない」(5節)。神に打たれる、途方に暮れたり、苦悩に陥ったりするわけでもない。「見よ。悪者とは、このようなものだ。彼らはいつまでも安らかで、富を増している」(12節)

アサフは、悪者についての自らの観察を述べた後、神に忠実であるということがどういう事であるかを語る。「私は、一日中打たれどおしで、朝ごとに責められた」(14節)。真面目に神を求めても、全くそれは「むなしい」(13節)ということがある。神に従順であっても、苦しみと災いばかり、祝福を感じることもない。本気でこんなことを語ったら、信仰を持っている人を落胆させるだけである。神をあざける者たちの繁栄を説明することなど、できないことである。アサフの観察に、共感を得る人たちもいるのではあるまいか。

しかしながら、アサフは語る。ある日、神の御前で瞑想する中で、彼は、真理を悟ったと。悪者たちは、すべりやすい道を歩んでおり、神はその滅びに彼らを突き落とされる。彼らは滅びと背中合わせに生きている。そんな真理をよく理解もせず、「愚かで、わきまえもなく、神の前で獣のようであった」(22節)自分をアサフは振り返る。実に、人間というのは、弱く、愚か者の繁栄を見ることで、自暴自棄な生き方を許してしまうことがある。身を持ち崩してしまうというべきか、恥ずかしいほどに、愚かな人生を歩んでしまうことがある。それほどに、社会の不条理に痛み、苦しんでしまうのである。私自身も、もっとスマートに生きられなかったものか、と思うような時が幾度もあった。神の真理の変わらぬことを、覚えて、泰然自若として生きて行くには、やはり霊的な成熟、神の前で「ついに、彼らの最期を悟る」ということが必要であると思う。

実際、アサフがこれまでの詩篇になく、強調している点は、そのような愚かさの中に人があろうと、神は、私たちを愛し続けてくださっていることを覚えることである。悪人の繁栄は一時的であると単純に言っているわけではない。彼らは一生涯、安らかで、富を増し、長寿を全うし、苦しむこともなく死ぬかもしれない。しかし、彼らの運命は永遠の滅びである。一方神を信じる者は、一生涯を通して、神に導かれ、支えられていく。私たちが立派に歩んだとしても、愚かさの中に迷い込んだとしても、神は、私達の側を離れることはない。そして、訓練とも思われる日々が続くことがあっても、やがて栄光の内に、私たちを天に迎え入れてくださる。つまり、私たちがどんな贅沢をしているか、どんな楽しみを得ているとかということよりも、どこにあるのか、誰と一緒にいるのか、という事の方が重要である。人生が不公平であると思える時に、何よりも、神を礼拝する時を持ち、自分がどんな方と一緒にあるのか、ということを覚えるべきなのだろう。

確かに、何もない、窮乏している、敵対者に追い詰められている、そういう状況でありながらも、幸せであると思える日というのはある。神が共にいてくださる祝福、神が共にいてくださる平安と恵み、そういうものが人生にはある。それがわかることがキリスト者としての本当の救いではないかと思う。世の人々が、こういう状況でよく平然としていられる、よく感謝していられる、と思うような状況でいられるのは、目には見えないが、神の平安と恵みを経験しているということがあればこそである。「しかし私にとっては、神の近くにいることが、しあわせなのです。私は、神なる主を私の避け所とし、あなたのすべてのみわざを語り告げましょう。」(28節)神の近くにいることの幸せを、はっきりと認識できるならば、私たちはもっと世の中の不条理に対しても、あらゆる事柄に対しても、これらを軽く受け流し、むしろ、神に生きるという前向きさを持つことができる。神の聖所における悟りを得る(17節)、そんな一日、そんな転機ある一日を過ごすこととしよう。