<朝のディボーション>

神に忠実であるが故に加えられた、不当な苦しみを歌った歌であるとされる。これは、詩篇22、35、55、109篇に通じる主題であるとされるが、ダビデの作というよりは、哀歌3章と似ていることから、ダビデ以降の時代、バビロン捕囚とそこからの帰還を切望する思いを歌ったものではないかとされている。しかしながら、前篇同様、この詩も、パウロや(ローマ11:9-10)ヨハネ(ヨハネ2:17、15:25)によって引用され、メシヤ詩篇と見なされていた。神の使命に忠実に生きたが故に加えられた不当な苦しみ、いわゆる十字架の苦しみを耐え抜いたキリストの姿を見るというわけである。

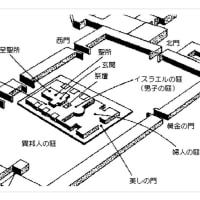

まず、詩人は、自分の苦難について語り始める。「私は深い泥沼に沈み、足がかりもありません。私は大水の底に陥り、奔流が私を押し流しています。」(2節)絶望的で救いようのない状況が語られる。それは、何もかもが崩され、奪われて、蒔かなかった所からも刈り取られるような思いにさせられる時である(4節)。「あなたの家を思う熱心が私を食いつくし」(9節)、ヨハネは、イエスの宮清めの出来事において、弟子たちがこのことばを思い起こしたと記す。神に熱心であるあまり、いよいよ、危うくされていくメシヤの姿があった。

そこで詩人は、神に助けを求め祈っている。「しかし主よ。この私は、あなたに祈ります」大いなる決断の「しかし」である。搾取され、苦しめられ、いよいよ望みえない中で、詩人は「しかし」を自分の心の内に響かせている。そして神に向かって「みこころの時に、あなたの豊かな恵みにより、御救いのまことをもって、私に答えてください」と祈り求めている。「私を泥沼から救い出し、私が沈まないようにしてください」(14節)あるがままに祈っている。自分の心を注ぎ出し、自分の窮状を神に訴え、神の恵みが、自分の考える以上のものであることを覚えて祈っている。「あなたの恵みは誠に深いのです。」(16節)神の測り知れない可能性と御力に大いに期待し、御顔を仰いで祈ることが大切である。

<夜のディボーション>

また詩人は、敵に対する報復を求めて祈っている。「彼らの前の食卓はわなとなれ。彼らが栄えるときには、それが落とし穴となれ」(22節)。人間としては自然な思いだろう。「彼らがいのちの書から消し去られ、正しい者と並べて、書き記されることがありませんように」(28節)。人間の真実な心が吐き出されている。パウロは、このことばを引用し、イスラエル回復の希望について語っている。ユダヤ人はイエスを拒絶したが故に、その救いはユダヤ人から異邦人へと向けられた。ユダヤ人は神の救いの恵みの機会を失った。しかしそれは28節ののろいにあるように、永遠のものではなく、一時的なもの、異邦人を通してユダヤ人の救いが完成されるためである。28節は人間としての自然な心情を語るものであるが、パウロはこの詩篇を引用しながら、敵が神に見捨てられることがあってもそれは一時的であり、回復のためであり、こうして全ての人が救われるためであると、壮大な救済論を述べている。

敵は敵でしかない。同胞にも身内にもならない。彼らにはのろいこそふさわしい。しかし、人にサタン以外の敵はいない。すべては神が愛されているものである。だからこそ、敵なる者が、その罪に気付き、悔改めへと導かれ、神の家族として回復されるように、敵と思われる人のために祈ることが求められるのである。

最後に詩人は、同じ境遇にある者達の回復を求めて祈っている(32,33節)キリストの苦難と栄光は、私達に対するモデルであり、希望である。

神に忠実であるが故に加えられた、不当な苦しみを歌った歌であるとされる。これは、詩篇22、35、55、109篇に通じる主題であるとされるが、ダビデの作というよりは、哀歌3章と似ていることから、ダビデ以降の時代、バビロン捕囚とそこからの帰還を切望する思いを歌ったものではないかとされている。しかしながら、前篇同様、この詩も、パウロや(ローマ11:9-10)ヨハネ(ヨハネ2:17、15:25)によって引用され、メシヤ詩篇と見なされていた。神の使命に忠実に生きたが故に加えられた不当な苦しみ、いわゆる十字架の苦しみを耐え抜いたキリストの姿を見るというわけである。

まず、詩人は、自分の苦難について語り始める。「私は深い泥沼に沈み、足がかりもありません。私は大水の底に陥り、奔流が私を押し流しています。」(2節)絶望的で救いようのない状況が語られる。それは、何もかもが崩され、奪われて、蒔かなかった所からも刈り取られるような思いにさせられる時である(4節)。「あなたの家を思う熱心が私を食いつくし」(9節)、ヨハネは、イエスの宮清めの出来事において、弟子たちがこのことばを思い起こしたと記す。神に熱心であるあまり、いよいよ、危うくされていくメシヤの姿があった。

そこで詩人は、神に助けを求め祈っている。「しかし主よ。この私は、あなたに祈ります」大いなる決断の「しかし」である。搾取され、苦しめられ、いよいよ望みえない中で、詩人は「しかし」を自分の心の内に響かせている。そして神に向かって「みこころの時に、あなたの豊かな恵みにより、御救いのまことをもって、私に答えてください」と祈り求めている。「私を泥沼から救い出し、私が沈まないようにしてください」(14節)あるがままに祈っている。自分の心を注ぎ出し、自分の窮状を神に訴え、神の恵みが、自分の考える以上のものであることを覚えて祈っている。「あなたの恵みは誠に深いのです。」(16節)神の測り知れない可能性と御力に大いに期待し、御顔を仰いで祈ることが大切である。

<夜のディボーション>

また詩人は、敵に対する報復を求めて祈っている。「彼らの前の食卓はわなとなれ。彼らが栄えるときには、それが落とし穴となれ」(22節)。人間としては自然な思いだろう。「彼らがいのちの書から消し去られ、正しい者と並べて、書き記されることがありませんように」(28節)。人間の真実な心が吐き出されている。パウロは、このことばを引用し、イスラエル回復の希望について語っている。ユダヤ人はイエスを拒絶したが故に、その救いはユダヤ人から異邦人へと向けられた。ユダヤ人は神の救いの恵みの機会を失った。しかしそれは28節ののろいにあるように、永遠のものではなく、一時的なもの、異邦人を通してユダヤ人の救いが完成されるためである。28節は人間としての自然な心情を語るものであるが、パウロはこの詩篇を引用しながら、敵が神に見捨てられることがあってもそれは一時的であり、回復のためであり、こうして全ての人が救われるためであると、壮大な救済論を述べている。

敵は敵でしかない。同胞にも身内にもならない。彼らにはのろいこそふさわしい。しかし、人にサタン以外の敵はいない。すべては神が愛されているものである。だからこそ、敵なる者が、その罪に気付き、悔改めへと導かれ、神の家族として回復されるように、敵と思われる人のために祈ることが求められるのである。

最後に詩人は、同じ境遇にある者達の回復を求めて祈っている(32,33節)キリストの苦難と栄光は、私達に対するモデルであり、希望である。