棚木地区は、鹿嶋市役所の北北西約9kmのところ

国道124号線鹿島バイパスを北へ、鹿嶋消防署南信号を過ぎると県道242号線大野街道です

更に北へ、約6kmで標識の「鹿嶋斎苑」方向左(西)へ一本松通りです

約1.2kmで斜め左の道へ入ります、道成りに南に進んで約500mを右(西)へ

北浦に向かって下りになって来た所の交差点から右道路奥に

大福寺山門が見えます

山門前の道路脇に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

山門前の文化財標柱です

山門を入ると左手にお寺さんなのに境内社が在ります

参道左手には鐘楼のようですが鐘は有りません

正面に観音堂です

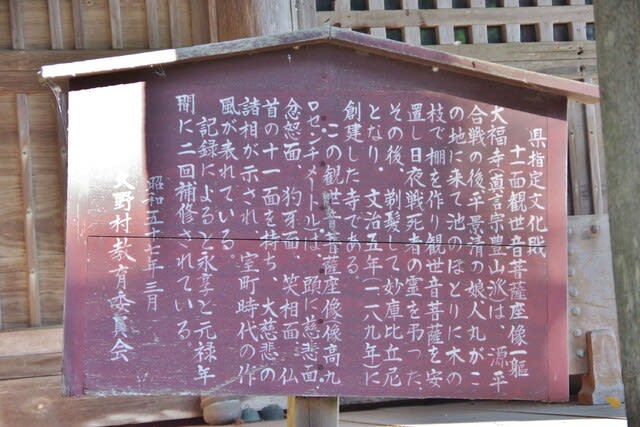

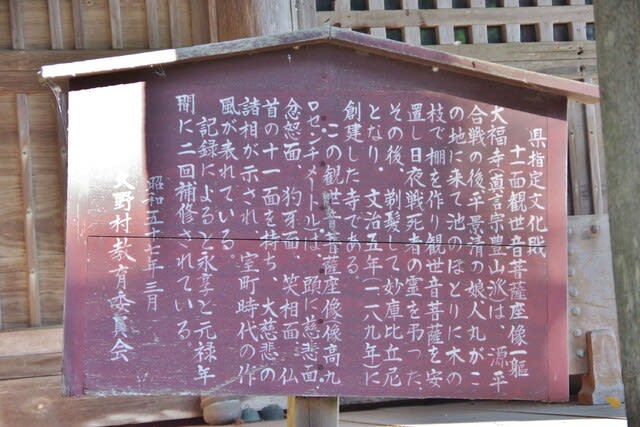

説明版です

彫刻 十一面観世音菩薩座像

補陀落山庫蔵院大福寺の本尊である十一面観世音菩薩は、縁起によると、平景清の娘人丸(後、妙庫比丘尼)が源平合戦の死者の霊を弔うため、父景清の守り本尊を背負って常陸国へと下向し、父縁のこの地に、堂宇を建立して安置したものという。

境内には人丸の墓「妙庫塚」がある。

昭和52年5月2日 茨城県指定文化財

茨城県・鹿嶋市教育委員会

もう一枚古い物も在ります

県指定文化財

十一面観世音菩薩座像 1軀

大福寺(真言宗豊山派)は、源平合戦の後、平景清の娘、人丸がこの地に来て、池のはとりに木の枝で棚を作り観世音菩薩を安置し、日夜戦死者の霊を弔った。その後、剃髪して妙庫比丘尼となり、文治5年(1189年)に創建した寺である。

この観世音菩薩座像(像高90cm)は、頭に慈悲面、忿怒面、・牙面、笑相面、仏首の十一面を持ち、大慈悲の諸相が示され、室町時代の作風が表れている。

記録によると、永享と元禄年間に二回補修されている。

昭和57年3月

大野村教育委員会

*文治5年は鎌倉時代初期になります、室町時代の作風となると、人丸が所持してきたものとは別に、150年の後以降に作られたものでしょうか

*大野村は、1995年(平成7年)9月1日 に 鹿島郡鹿島町が大野村を編入し、同日に鹿嶋市となりました。

大野古今かるたの「の」に当たります

「子育ての 十一面観音 大福寺」

*十一面観世音菩薩座像は、下の説明に大福寺創建から50年後に造られたとなっていますが、まだまだ鎌倉時代ですね~

右手奥に本堂です

本堂正面の築山に目的の高野槇(西側から)です

北側から

説明版です

市指定天然記念物

高野槇

鹿嶋市大字棚木371

昭和50年7月1日指定

高野槇は常緑高木で、スギ科・コウヤマキ科に属し、紀伊半島以西の山地に自生し、葉は厚く二葉が融合して、表面は濃緑色で中央に浅い溝があり輪生している。材は建築や船材などに用いられる。

この地では、珍しい樹種で鹿嶋市内には槇の大木は数本あるが、大福寺にあるこの高野槇は和地区にある槇元稲荷の犬槇に次ぐ大きさで、幹周り2.9m、樹高約18mを測る。

木は直幹で姿もよく、落雷の傷跡が生々しいが樹勢は旺盛で、樹齢約450年と推定されている。

平成19年11月 鹿嶋市教育委員会

南東側から見上げました

南側から

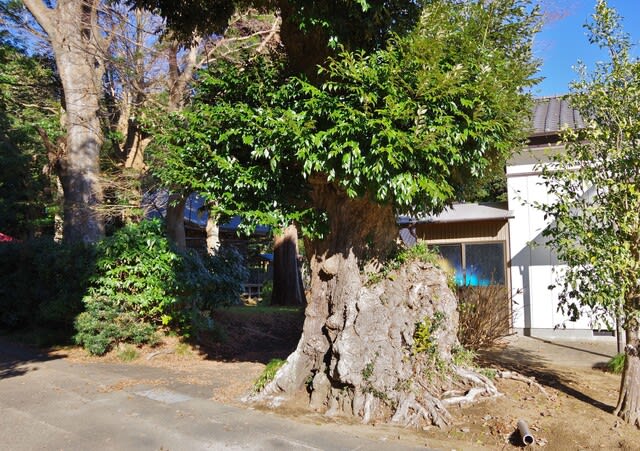

直ぐ東側にスダジイが在ります

南西側から、実測すると5.2mの巨木です

南側から

南東側から

スダジイの立つのは棚木農村集落センターの前です

では、次へ行きましょう

国道124号線鹿島バイパスを北へ、鹿嶋消防署南信号を過ぎると県道242号線大野街道です

更に北へ、約6kmで標識の「鹿嶋斎苑」方向左(西)へ一本松通りです

約1.2kmで斜め左の道へ入ります、道成りに南に進んで約500mを右(西)へ

北浦に向かって下りになって来た所の交差点から右道路奥に

大福寺山門が見えます

山門前の道路脇に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

山門前の文化財標柱です

山門を入ると左手にお寺さんなのに境内社が在ります

参道左手には鐘楼のようですが鐘は有りません

正面に観音堂です

説明版です

彫刻 十一面観世音菩薩座像

補陀落山庫蔵院大福寺の本尊である十一面観世音菩薩は、縁起によると、平景清の娘人丸(後、妙庫比丘尼)が源平合戦の死者の霊を弔うため、父景清の守り本尊を背負って常陸国へと下向し、父縁のこの地に、堂宇を建立して安置したものという。

境内には人丸の墓「妙庫塚」がある。

昭和52年5月2日 茨城県指定文化財

茨城県・鹿嶋市教育委員会

もう一枚古い物も在ります

県指定文化財

十一面観世音菩薩座像 1軀

大福寺(真言宗豊山派)は、源平合戦の後、平景清の娘、人丸がこの地に来て、池のはとりに木の枝で棚を作り観世音菩薩を安置し、日夜戦死者の霊を弔った。その後、剃髪して妙庫比丘尼となり、文治5年(1189年)に創建した寺である。

この観世音菩薩座像(像高90cm)は、頭に慈悲面、忿怒面、・牙面、笑相面、仏首の十一面を持ち、大慈悲の諸相が示され、室町時代の作風が表れている。

記録によると、永享と元禄年間に二回補修されている。

昭和57年3月

大野村教育委員会

*文治5年は鎌倉時代初期になります、室町時代の作風となると、人丸が所持してきたものとは別に、150年の後以降に作られたものでしょうか

*大野村は、1995年(平成7年)9月1日 に 鹿島郡鹿島町が大野村を編入し、同日に鹿嶋市となりました。

大野古今かるたの「の」に当たります

「子育ての 十一面観音 大福寺」

*十一面観世音菩薩座像は、下の説明に大福寺創建から50年後に造られたとなっていますが、まだまだ鎌倉時代ですね~

右手奥に本堂です

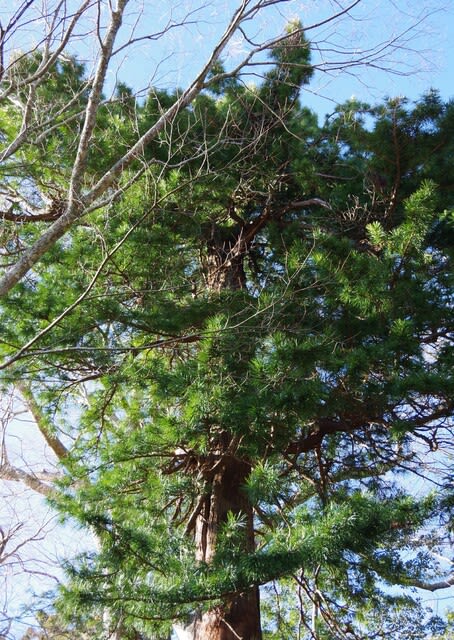

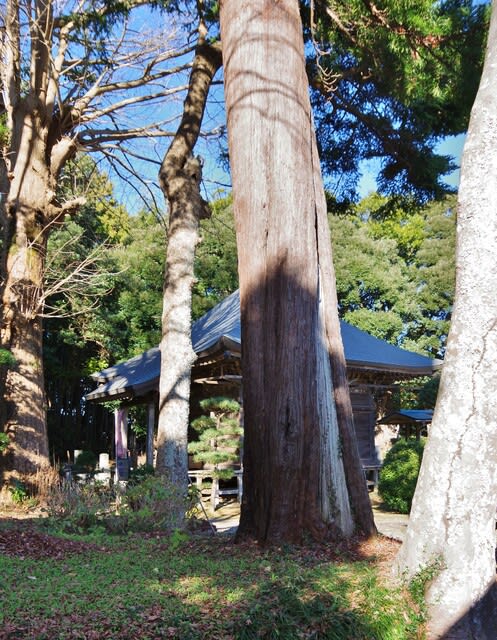

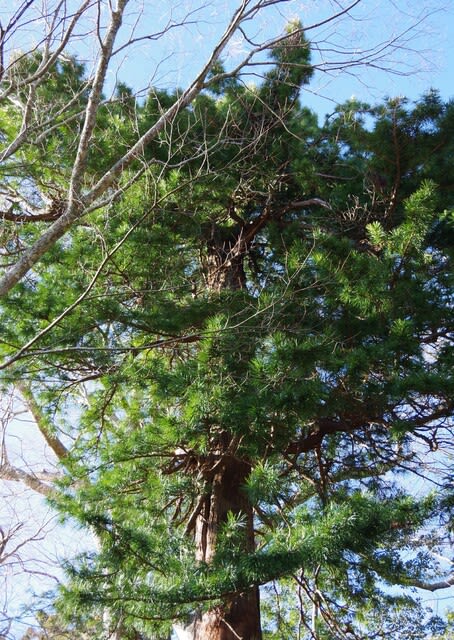

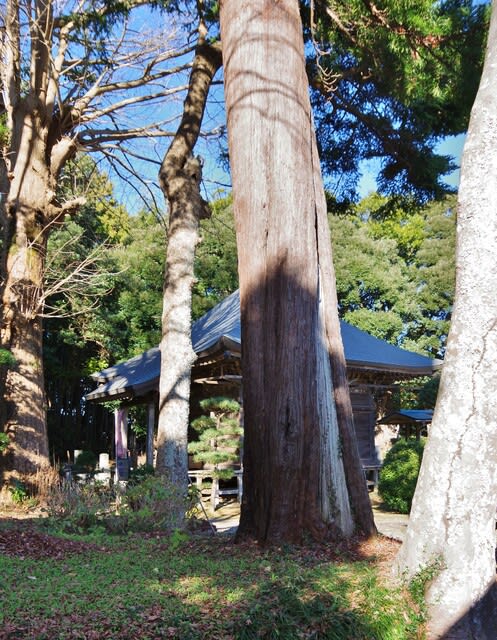

本堂正面の築山に目的の高野槇(西側から)です

北側から

説明版です

市指定天然記念物

高野槇

鹿嶋市大字棚木371

昭和50年7月1日指定

高野槇は常緑高木で、スギ科・コウヤマキ科に属し、紀伊半島以西の山地に自生し、葉は厚く二葉が融合して、表面は濃緑色で中央に浅い溝があり輪生している。材は建築や船材などに用いられる。

この地では、珍しい樹種で鹿嶋市内には槇の大木は数本あるが、大福寺にあるこの高野槇は和地区にある槇元稲荷の犬槇に次ぐ大きさで、幹周り2.9m、樹高約18mを測る。

木は直幹で姿もよく、落雷の傷跡が生々しいが樹勢は旺盛で、樹齢約450年と推定されている。

平成19年11月 鹿嶋市教育委員会

南東側から見上げました

南側から

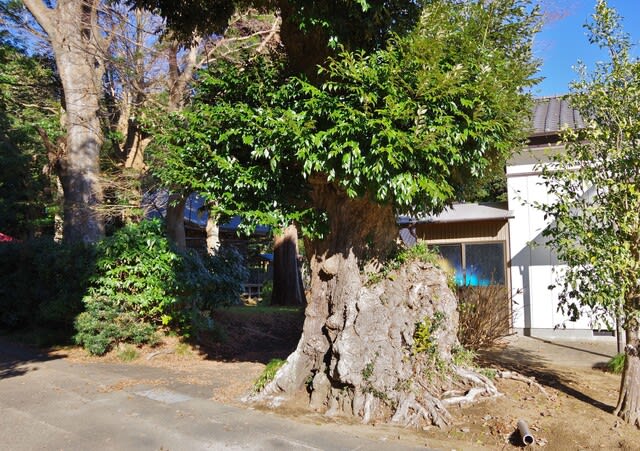

直ぐ東側にスダジイが在ります

南西側から、実測すると5.2mの巨木です

南側から

南東側から

スダジイの立つのは棚木農村集落センターの前です

では、次へ行きましょう

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます