11年4月24日 日曜日 04/24・各社社説

三日ほど原発関連でチェルノブイリ―をあげている社説が三社あった。

考えるとロシアのような広大の土地で25年も苦しめられている。微量の放射線は即症状は出ないが、時間をおいて癌などを発症する。汚染地の広大さから数十万人の死者が出るかも分からないし云う。

考えると、汚染が広がれば関西でも住めなくなるのではないだろうか。

想定外の事故など言っておるどころではない。何度も書くが巨大地震の発生の恐れのある処に原発の建設を許可した当時の自民党政権の責任は多い。

思うに,此の様な大事故や戦争など最大の犠牲者は名もない庶民だと言うことを肝に銘じるべきだ。

朝日新聞(社説)

その1

チェルノブイリ―福島事故で教訓新たに (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

チェルノブイリ原発事故の発生から26日で25年になる。広大な放射性物質の汚染地では苦難が続いている。福島第一原発でも重大事故が繰り返された今こそ、旧ソ連で起きた悲劇の教訓をしっかり生かしたい。

事故の被害はなお甚大だ。地元ウクライナでは、原発から半径30キロが居住禁止のままだ。

時間をおいてがんなどが発症する放射線被害の特徴から、事故が原因の死者を国際原子力機関(IAEA)は、今後の数も含めて4千人と推定する。だが専門家の間には、汚染地の広大さから数十万人の死者が出るとの見方もあるほどだ。

その2

被災者の心―地域に広いケアの網を

津波の被災地では今週から多くの学校が再開した。過酷な体験をし、心に不安や苦しみを抱えた子にどう接するか、先生たちは悩んでいる。

避難所では怒りっぽくなったり、不眠を訴えたりする大人が増えている。子どもは急に甘えたり、多弁になったりする。突然「津波ごっこ」をして、周囲を驚かせる幼児もいる。

読売新聞(社説)

フクシマの波紋 原発政策で比重増す安全論議 (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

東京電力の福島第一原子力発電所の事故が、欧州の原子力政策を揺さぶっている。

ドイツでは、メルケル首相率いる保守・中道連立政権が、原発の稼働期間を延長しようとしていたが、事故後、早期に全廃する方針を打ち出した。中道左派政権時代の「脱原発」への回帰である。

ドイツの方針転換は、先月27日の州議会選挙で示された反原発世論の高まりを受けたものだ。

イタリアでも、原発の新規建設を目指していたベルルスコーニ政権が、建設に向けた手続きを無期限で凍結すると発表した。

電力の8割を原発に頼るフランスでも、世論調査では賛成派が震災前の66%から58%に減った。

日本産輸入規制 広がる風評被害乗り越えよう (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

福島第一原子力発電所の事故による放射能汚染を警戒し、日本の農産品だけでなく、工業品の輸入を規制する動きが海外で広がっている。

極めて遺憾な事態である。政府と東京電力は、正確な情報を迅速に発信し、風評被害の拡大を防がねばならない。規制が過剰な場合には、政府は是正や撤回を求めるべきだろう。

中国や韓国など約30か国・地域が、福島第一原発周辺で生産された農産品の輸入を停止したり、一部を輸入制限したりしている。中東では、日本全国からの食品の輸入を停止する極端な例もある。

さらに問題なのは、主要輸出品である自動車や電子機器などの工業品についても、約10か国・地域が輸入規制を導入したことだ。

毎日新聞(社説)

論調観測 「福島第1」事故後の原発政策 「転換」か「維持・推進」か (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

「想定外」のリスクの可能性は誰も否定できない。だから、原発政策をめぐる議論は、突き詰めれば、「想定外」の事態が引き起こすかもしれない原発事故とそれがもたらす災難をどう考えるか、になる。

何より事故回避を優先する考えに立つなら、危険度の高い原発の廃止を求め、原発の新増設にも否定的にならざるを得ない。現存する原発の老朽化・廃炉を見通せば、結果的に、原発政策の大きな転換となる。

もう一つは、電力の3割を原発に依存している「現実」から出発する考えだ。将来も原発は有力な電力源であり続け、新増設もあり得る。安全の徹底で事故の可能性を低くし、事故対応の充実でその影響を極小化することを前提にしている。理屈上は、安全措置にもかかわらず起きた事故と被害は甘受する、ということになりかねない。

福島第1原発の事故を受けた原発政策で、各紙社説の主張は割れた。政策の転換を明確に主張したのが毎日、朝日だ。

サマータイム 節電効果だけじゃない (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

浮上しては消え、を繰り返し、国を挙げての実現には至らなかった「サマータイム」制が、再び関心を呼んでいる。原発事故の影響で今夏心配される関東地区などの電力不足が背景だ。

被災地の人たちが多くの困難と闘っている時に、わざわざ混乱要因を増やすべきではないとの意見もあろう。だが、震災を機に、日本全体がエネルギーの使い方を含め、くらしや社会のあり方を見直そうとしている今だからこそ、あえて踏み出す価値もあるのではないか。

産経新聞(社説)

9割水死 津波の怖さを軽視するな (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

震災犠牲者の92%は水死だった。警察庁が発表した岩手、宮城、福島の3県の検視結果は、東北地方の太平洋岸を襲った巨大津波の凶暴さを、改めて物語る。圧死や外傷による死者(4・4%)、焼死(1・1%)の多くも引き金は津波とみられ、ほとんどは津波に命を奪われた。

一方、東海・東南海・南海地震で津波被害が想定される静岡、愛知、三重、和歌山、徳島、高知の6県では、東日本大震災の発生後に大津波警報や津波警報に基づく避難指示・勧告が出された地域で、指定場所に避難した住民は2・5%にとどまった。

豪首相来日 もう一人トモダチがいる (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

民主主義の価値観や米国との同盟関係を共有する「もう一人のトモダチ」がいる。ギラード豪首相が来日し、23日に外国首脳として初めて被災地の宮城県南三陸町を訪れた。日本とともにあるという姿勢に敬意と感謝を表したい。

日本に活力を与える具体的な支援の表明もあった。菅直人首相との首脳会談で、日本が復興のために必要としている液化天然ガス(LNG)や鉄鉱石、レアアース(希土類)など資源・エネルギーの「安定供給の継続」を約束したことだ。

日経新聞(社説)

危機の時代に挑む大胆な大学改革を (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

東日本大震災と原子力発電所の事故は、日本の社会や経済の大きな転機となるだろう。国の将来を左右する人材を育てる高等教育の仕組みもまた、見直しを迫られる。

いま、国の復興と地域や産業の再建に力を発揮する人たちを元気づけ、新たに育てていくことが、かつてないほど国家的な急務になった。グローバル経済の奔流は傷ついた日本の回復を待っていてはくれない。世界と競える能力も以前に増して日本に求められている。

文理の枠を超えて学ぶ

学長に大きな権限必要

東京新聞(社説)

なぜいま増税論なのか 週のはじめに考える (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

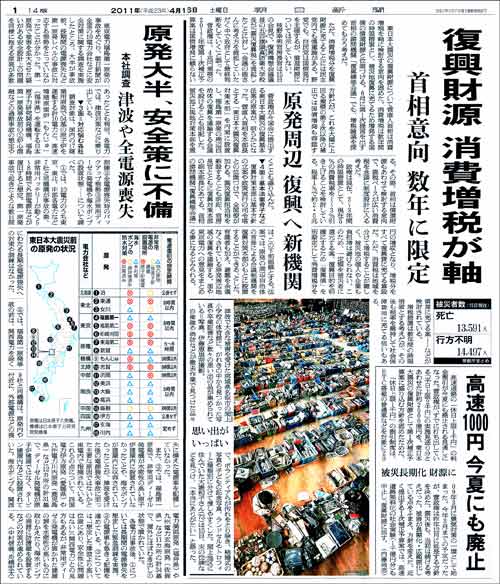

東日本大震災の復興財源として増税論が飛び交っています。再建の青写真も決まらないうちに、なぜ、いま増税論ばかりが先行するのでしょうか。

増税論は大震災直後から政府内でくすぶっていましたが、脚光を浴びたのは菅直人首相の肝いりで創設された復興構想会議の初会合で五百旗頭(いおきべ)真議長(防衛大学校校長)が増税を唱えてからです。

普通の「政府審議会」では、委員同士が数カ月程度、議論を続けた後、事務局を握る官僚が舞台裏で周到に根回しして結論に誘導するのが常とう手段です。

まず復興策をまとめよ

東電賠償も国民負担に

しっかり「監視」せねば

日曜日 04/24・朝刊朝日の切抜き(ここをクリック)

三日ほど原発関連でチェルノブイリ―をあげている社説が三社あった。

考えるとロシアのような広大の土地で25年も苦しめられている。微量の放射線は即症状は出ないが、時間をおいて癌などを発症する。汚染地の広大さから数十万人の死者が出るかも分からないし云う。

考えると、汚染が広がれば関西でも住めなくなるのではないだろうか。

想定外の事故など言っておるどころではない。何度も書くが巨大地震の発生の恐れのある処に原発の建設を許可した当時の自民党政権の責任は多い。

思うに,此の様な大事故や戦争など最大の犠牲者は名もない庶民だと言うことを肝に銘じるべきだ。

朝日新聞(社説)

その1

チェルノブイリ―福島事故で教訓新たに

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)チェルノブイリ原発事故の発生から26日で25年になる。広大な放射性物質の汚染地では苦難が続いている。福島第一原発でも重大事故が繰り返された今こそ、旧ソ連で起きた悲劇の教訓をしっかり生かしたい。

事故の被害はなお甚大だ。地元ウクライナでは、原発から半径30キロが居住禁止のままだ。

時間をおいてがんなどが発症する放射線被害の特徴から、事故が原因の死者を国際原子力機関(IAEA)は、今後の数も含めて4千人と推定する。だが専門家の間には、汚染地の広大さから数十万人の死者が出るとの見方もあるほどだ。

その2

被災者の心―地域に広いケアの網を

津波の被災地では今週から多くの学校が再開した。過酷な体験をし、心に不安や苦しみを抱えた子にどう接するか、先生たちは悩んでいる。

避難所では怒りっぽくなったり、不眠を訴えたりする大人が増えている。子どもは急に甘えたり、多弁になったりする。突然「津波ごっこ」をして、周囲を驚かせる幼児もいる。

読売新聞(社説)

フクシマの波紋 原発政策で比重増す安全論議

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)東京電力の福島第一原子力発電所の事故が、欧州の原子力政策を揺さぶっている。

ドイツでは、メルケル首相率いる保守・中道連立政権が、原発の稼働期間を延長しようとしていたが、事故後、早期に全廃する方針を打ち出した。中道左派政権時代の「脱原発」への回帰である。

ドイツの方針転換は、先月27日の州議会選挙で示された反原発世論の高まりを受けたものだ。

イタリアでも、原発の新規建設を目指していたベルルスコーニ政権が、建設に向けた手続きを無期限で凍結すると発表した。

電力の8割を原発に頼るフランスでも、世論調査では賛成派が震災前の66%から58%に減った。

日本産輸入規制 広がる風評被害乗り越えよう

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)福島第一原子力発電所の事故による放射能汚染を警戒し、日本の農産品だけでなく、工業品の輸入を規制する動きが海外で広がっている。

極めて遺憾な事態である。政府と東京電力は、正確な情報を迅速に発信し、風評被害の拡大を防がねばならない。規制が過剰な場合には、政府は是正や撤回を求めるべきだろう。

中国や韓国など約30か国・地域が、福島第一原発周辺で生産された農産品の輸入を停止したり、一部を輸入制限したりしている。中東では、日本全国からの食品の輸入を停止する極端な例もある。

さらに問題なのは、主要輸出品である自動車や電子機器などの工業品についても、約10か国・地域が輸入規制を導入したことだ。

毎日新聞(社説)

論調観測 「福島第1」事故後の原発政策 「転換」か「維持・推進」か

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)「想定外」のリスクの可能性は誰も否定できない。だから、原発政策をめぐる議論は、突き詰めれば、「想定外」の事態が引き起こすかもしれない原発事故とそれがもたらす災難をどう考えるか、になる。

何より事故回避を優先する考えに立つなら、危険度の高い原発の廃止を求め、原発の新増設にも否定的にならざるを得ない。現存する原発の老朽化・廃炉を見通せば、結果的に、原発政策の大きな転換となる。

もう一つは、電力の3割を原発に依存している「現実」から出発する考えだ。将来も原発は有力な電力源であり続け、新増設もあり得る。安全の徹底で事故の可能性を低くし、事故対応の充実でその影響を極小化することを前提にしている。理屈上は、安全措置にもかかわらず起きた事故と被害は甘受する、ということになりかねない。

福島第1原発の事故を受けた原発政策で、各紙社説の主張は割れた。政策の転換を明確に主張したのが毎日、朝日だ。

サマータイム 節電効果だけじゃない

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)浮上しては消え、を繰り返し、国を挙げての実現には至らなかった「サマータイム」制が、再び関心を呼んでいる。原発事故の影響で今夏心配される関東地区などの電力不足が背景だ。

被災地の人たちが多くの困難と闘っている時に、わざわざ混乱要因を増やすべきではないとの意見もあろう。だが、震災を機に、日本全体がエネルギーの使い方を含め、くらしや社会のあり方を見直そうとしている今だからこそ、あえて踏み出す価値もあるのではないか。

産経新聞(社説)

9割水死 津波の怖さを軽視するな

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)震災犠牲者の92%は水死だった。警察庁が発表した岩手、宮城、福島の3県の検視結果は、東北地方の太平洋岸を襲った巨大津波の凶暴さを、改めて物語る。圧死や外傷による死者(4・4%)、焼死(1・1%)の多くも引き金は津波とみられ、ほとんどは津波に命を奪われた。

一方、東海・東南海・南海地震で津波被害が想定される静岡、愛知、三重、和歌山、徳島、高知の6県では、東日本大震災の発生後に大津波警報や津波警報に基づく避難指示・勧告が出された地域で、指定場所に避難した住民は2・5%にとどまった。

豪首相来日 もう一人トモダチがいる

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)民主主義の価値観や米国との同盟関係を共有する「もう一人のトモダチ」がいる。ギラード豪首相が来日し、23日に外国首脳として初めて被災地の宮城県南三陸町を訪れた。日本とともにあるという姿勢に敬意と感謝を表したい。

日本に活力を与える具体的な支援の表明もあった。菅直人首相との首脳会談で、日本が復興のために必要としている液化天然ガス(LNG)や鉄鉱石、レアアース(希土類)など資源・エネルギーの「安定供給の継続」を約束したことだ。

日経新聞(社説)

危機の時代に挑む大胆な大学改革を

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい) 東日本大震災と原子力発電所の事故は、日本の社会や経済の大きな転機となるだろう。国の将来を左右する人材を育てる高等教育の仕組みもまた、見直しを迫られる。

いま、国の復興と地域や産業の再建に力を発揮する人たちを元気づけ、新たに育てていくことが、かつてないほど国家的な急務になった。グローバル経済の奔流は傷ついた日本の回復を待っていてはくれない。世界と競える能力も以前に増して日本に求められている。

文理の枠を超えて学ぶ

学長に大きな権限必要

東京新聞(社説)

なぜいま増税論なのか 週のはじめに考える

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)東日本大震災の復興財源として増税論が飛び交っています。再建の青写真も決まらないうちに、なぜ、いま増税論ばかりが先行するのでしょうか。

増税論は大震災直後から政府内でくすぶっていましたが、脚光を浴びたのは菅直人首相の肝いりで創設された復興構想会議の初会合で五百旗頭(いおきべ)真議長(防衛大学校校長)が増税を唱えてからです。

普通の「政府審議会」では、委員同士が数カ月程度、議論を続けた後、事務局を握る官僚が舞台裏で周到に根回しして結論に誘導するのが常とう手段です。

まず復興策をまとめよ

東電賠償も国民負担に

しっかり「監視」せねば

日曜日 04/24・朝刊朝日の切抜き(ここをクリック)