11年5月4日 水曜日 05/04・各社社説

今日も体調が優れませんので社説のみにさせていただきます。

朝日新聞(社説)

その1

1次補正成立―政争はやめるにしかず (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

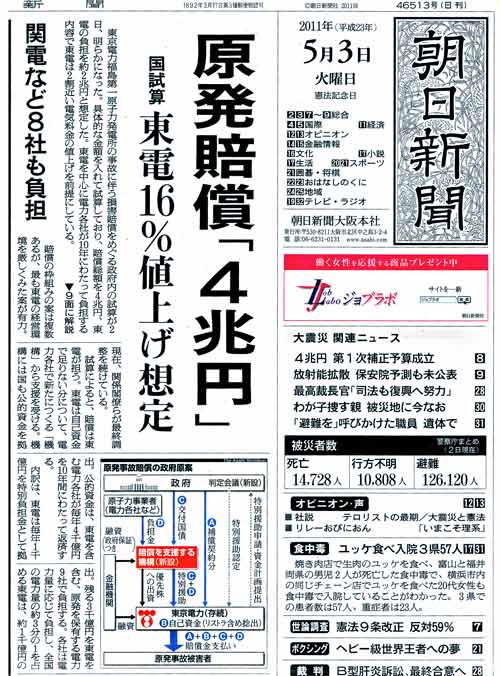

東日本大震災からの復旧に向けた、政府の第1次補正予算が成立した。

対応が後手に回る菅直人首相への批判が沸点近くに達し、補正成立を機に「菅降ろし」が始まる気配もあったが、与野党双方の動きは急速にしぼんだ。

非常時に政争にかまけていては有権者に顔向けできない。そんな真っ当な理性が働いたのか。当然のこととはいえ、政界の風向きの変化は歓迎である。

その2

国民審査判決―監視の目、より確かに

外国に住んでいると、衆院選と同時に行われる最高裁裁判官の国民審査に参加できない。参政権の侵害ではないか――。

そんな訴えについて、東京地裁は慰謝料の支払い請求などは退けたものの、憲法に照らして現行制度には「重大な疑義」があるとの見解を示した。

最高裁は6年前、在外選挙の対象を比例代表区に限る公職選挙法を違憲と断じ、衆院小選挙区などへの投票を可能とする改正に結びついた。今回は一歩手前の「警告」にとどまったが、発想を切り替えて対応策を考えるよう国側を促すなど、興味深い判断となっている。

読売新聞(社説)

非常時への対応 本来なら憲法の見直しが要る (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

巨大な地震と津波、そして原子力発電所事故。かつてない国難に直面すると、国家の基本である憲法の在りように思いを致さざるをえない。

施行から65年目を迎えた憲法の姿を、震災への対応という観点から考えてみたい。

問題の一つは、現行憲法が、緊急事態への対処を規定する条文を欠いていることだ。

国の緊急事態としては、今回のような大規模災害や、原発事故だけでなく、外国からの侵略、テロも想定される。

◆国会の機能不全は放置できない◆

◆各国には対処条項が◆

◆次の大地震への備えを◆

◆「強すぎる参院」が問題◆

毎日新聞(社説)

ビンラディン テロ育てる土壌なくせ (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

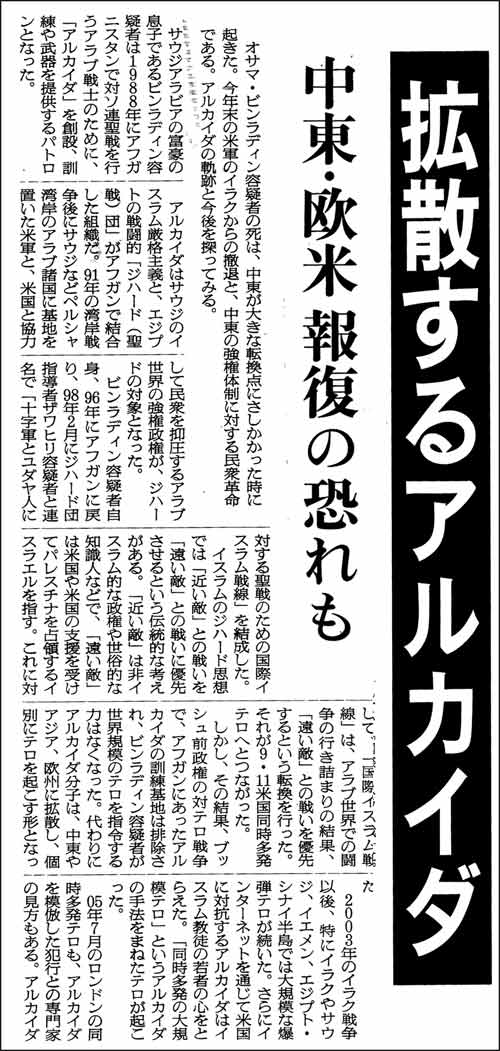

国際テロの黒幕、ウサマ・ビンラディン容疑者がパキスタン領内で米軍に殺害された。日本人24人を含む約3000人が死亡した米同時多発テロ(01年9月11日)から10年、米政府と遺族の願いがようやく実った。あの恐るべきテロを振り返り、改めて犠牲者を悼みたい。

社説:視点・震災後 力強く明快な発信を (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

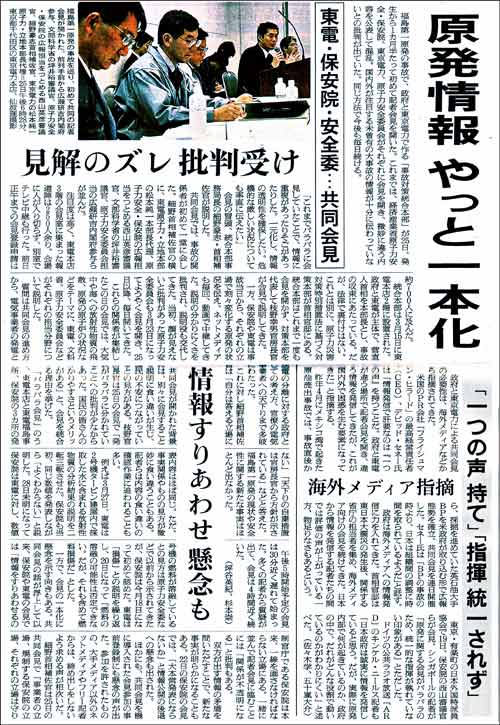

3月11日。香港のフェニックス・テレビ(鳳凰衛視)の東京支局長、李〓(リミャオ)さんは生放送で震災の様子を伝えながら、津波が街を襲う映像を見て、思わず涙を流した。これが中国で反響を呼び、ツイッターで「売国奴」とののしられもしたが、中国の95%のネットユーザーが日本に同情的な反応を示したという。

その李さんも震災後の日本の対応には批判的だ。政府は原発事故を過小評価する傾向が目立ち、日本のメディアも追及が甘い。アジアや世界の重大関心事であることを十分認識していない、というのだ。

産経新聞(社説)

校庭利用基準 ぶれず安心できる説明を (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

東京電力福島第1原子力発電所の事故に伴い校庭などでの屋外活動を制限する国の放射線量基準に、保護者らから不安の声が上がっている。

菅直人首相の助言役だった小佐古敏荘(こさこ・としそう)東大大学院教授が「基準は緩すぎる」と批判して内閣官房参与を辞任した騒ぎも不安感を助長している。政府には、基準の根拠や対策について、ぶれることなく一貫性ある説明責任を果たす義務がある。

基準は、第1原発から30キロ圏外でも周囲より高い放射線量が測定される所があるため、福島県の要請で国が設けた。

ビンラーディン テロとの戦いゆるめるな (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

年来の米国民悲願の成就である。米中枢同時テロの首謀者、ウサマ・ビンラーディン容疑者がパキスタンの潜伏先で米部隊の急襲により殺害されたことは、テロの脅威になおさらされる米国のみならず世界をひとまず安堵(あんど)させた。果断な作戦の成功といえる。

2001年9月11日の同時テロは、独立後最大の米本土攻撃となり、3千人近い無辜(むこ)の命を奪った。実行した国際テロ組織アルカーイダの首魁(しゅかい)、ビンラーディン容疑者の捕縛・殺害は、組織の拠点アフガニスタンなどで米国が主導した、テロとの戦いの第一の目標に据えられた。

日経新聞(社説)

新しい日本を創る)国力結集へ2011年型政治の確立を (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

ーダーに世の中を引っぱっていく力がない、政党が駆け引きに終始している、ものごとがなかなか決まらない――。3.11から50日が過ぎ、政治の動きに批判が強まっている。

民主党政権がうまく回っていないところに、今回の大震災がおこり、日本の政治の問題点がよりはっきりとあらわれた。ここを契機に、日本再生に向けた政治の立て直しへの方策を探りたい。

政治主導の失敗ただせ

政策実行に枠組み必要

東京新聞(社説)

ビンラディン 9・11時代に終止符を (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

ウサマ・ビンラディン容疑者死亡は、米国の対テロ政策最大の成果だ。報復テロも懸念されるなか、宗教対立が絡み世界を二分した「9・11時代」に終止符を打てるか、国際社会の試練が始まる。

三千人近くが犠牲となったニューヨークのグラウンド・ゼロ。深夜繰り出した市民の歓声は「首謀者死亡」が米国にもたらした安堵(あんど)と解放感の大きさを物語る。

一方、テレビ演説したオバマ大統領の口調は国民の心情を反映しつつ、報復の激化、テロ警戒継続への備えを訴える抑制を利かせたものだった。

内閣参与辞任 安全最優先で議論を (全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)

福島第一原発事故への政府の姿勢に抗議して内閣官房参与が辞任した。放射能のリスク管理をめぐり、政府が混乱しては国民の不安を招く。政府が設けた学校の放射線量基準には合理性があるのか。

辞任したのは、菅直人首相が起用した放射線安全学を専門とする小佐古敏荘(としそう)東大大学院教授だ。放射能をめぐる政府の対応を場当たり的だと涙ながらに批判した。

国の原子力政策を担う原子力委員会の専門部会委員でもある。放射線防護の碩学(せきがく)の涙は重く受け止めるべきだ。

今日も体調が優れませんので社説のみにさせていただきます。

朝日新聞(社説)

その1

1次補正成立―政争はやめるにしかず

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)東日本大震災からの復旧に向けた、政府の第1次補正予算が成立した。

対応が後手に回る菅直人首相への批判が沸点近くに達し、補正成立を機に「菅降ろし」が始まる気配もあったが、与野党双方の動きは急速にしぼんだ。

非常時に政争にかまけていては有権者に顔向けできない。そんな真っ当な理性が働いたのか。当然のこととはいえ、政界の風向きの変化は歓迎である。

その2

国民審査判決―監視の目、より確かに

外国に住んでいると、衆院選と同時に行われる最高裁裁判官の国民審査に参加できない。参政権の侵害ではないか――。

そんな訴えについて、東京地裁は慰謝料の支払い請求などは退けたものの、憲法に照らして現行制度には「重大な疑義」があるとの見解を示した。

最高裁は6年前、在外選挙の対象を比例代表区に限る公職選挙法を違憲と断じ、衆院小選挙区などへの投票を可能とする改正に結びついた。今回は一歩手前の「警告」にとどまったが、発想を切り替えて対応策を考えるよう国側を促すなど、興味深い判断となっている。

読売新聞(社説)

非常時への対応 本来なら憲法の見直しが要る

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)巨大な地震と津波、そして原子力発電所事故。かつてない国難に直面すると、国家の基本である憲法の在りように思いを致さざるをえない。

施行から65年目を迎えた憲法の姿を、震災への対応という観点から考えてみたい。

問題の一つは、現行憲法が、緊急事態への対処を規定する条文を欠いていることだ。

国の緊急事態としては、今回のような大規模災害や、原発事故だけでなく、外国からの侵略、テロも想定される。

◆国会の機能不全は放置できない◆

◆各国には対処条項が◆

◆次の大地震への備えを◆

◆「強すぎる参院」が問題◆

毎日新聞(社説)

ビンラディン テロ育てる土壌なくせ

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)国際テロの黒幕、ウサマ・ビンラディン容疑者がパキスタン領内で米軍に殺害された。日本人24人を含む約3000人が死亡した米同時多発テロ(01年9月11日)から10年、米政府と遺族の願いがようやく実った。あの恐るべきテロを振り返り、改めて犠牲者を悼みたい。

社説:視点・震災後 力強く明快な発信を

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)3月11日。香港のフェニックス・テレビ(鳳凰衛視)の東京支局長、李〓(リミャオ)さんは生放送で震災の様子を伝えながら、津波が街を襲う映像を見て、思わず涙を流した。これが中国で反響を呼び、ツイッターで「売国奴」とののしられもしたが、中国の95%のネットユーザーが日本に同情的な反応を示したという。

その李さんも震災後の日本の対応には批判的だ。政府は原発事故を過小評価する傾向が目立ち、日本のメディアも追及が甘い。アジアや世界の重大関心事であることを十分認識していない、というのだ。

産経新聞(社説)

校庭利用基準 ぶれず安心できる説明を

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)東京電力福島第1原子力発電所の事故に伴い校庭などでの屋外活動を制限する国の放射線量基準に、保護者らから不安の声が上がっている。

菅直人首相の助言役だった小佐古敏荘(こさこ・としそう)東大大学院教授が「基準は緩すぎる」と批判して内閣官房参与を辞任した騒ぎも不安感を助長している。政府には、基準の根拠や対策について、ぶれることなく一貫性ある説明責任を果たす義務がある。

基準は、第1原発から30キロ圏外でも周囲より高い放射線量が測定される所があるため、福島県の要請で国が設けた。

ビンラーディン テロとの戦いゆるめるな

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)年来の米国民悲願の成就である。米中枢同時テロの首謀者、ウサマ・ビンラーディン容疑者がパキスタンの潜伏先で米部隊の急襲により殺害されたことは、テロの脅威になおさらされる米国のみならず世界をひとまず安堵(あんど)させた。果断な作戦の成功といえる。

2001年9月11日の同時テロは、独立後最大の米本土攻撃となり、3千人近い無辜(むこ)の命を奪った。実行した国際テロ組織アルカーイダの首魁(しゅかい)、ビンラーディン容疑者の捕縛・殺害は、組織の拠点アフガニスタンなどで米国が主導した、テロとの戦いの第一の目標に据えられた。

日経新聞(社説)

新しい日本を創る)国力結集へ2011年型政治の確立を

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)ーダーに世の中を引っぱっていく力がない、政党が駆け引きに終始している、ものごとがなかなか決まらない――。3.11から50日が過ぎ、政治の動きに批判が強まっている。

民主党政権がうまく回っていないところに、今回の大震災がおこり、日本の政治の問題点がよりはっきりとあらわれた。ここを契機に、日本再生に向けた政治の立て直しへの方策を探りたい。

政治主導の失敗ただせ

政策実行に枠組み必要

東京新聞(社説)

ビンラディン 9・11時代に終止符を

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)ウサマ・ビンラディン容疑者死亡は、米国の対テロ政策最大の成果だ。報復テロも懸念されるなか、宗教対立が絡み世界を二分した「9・11時代」に終止符を打てるか、国際社会の試練が始まる。

三千人近くが犠牲となったニューヨークのグラウンド・ゼロ。深夜繰り出した市民の歓声は「首謀者死亡」が米国にもたらした安堵(あんど)と解放感の大きさを物語る。

一方、テレビ演説したオバマ大統領の口調は国民の心情を反映しつつ、報復の激化、テロ警戒継続への備えを訴える抑制を利かせたものだった。

内閣参与辞任 安全最優先で議論を

(全文はここからお入り下さい)

(全文はここからお入り下さい)福島第一原発事故への政府の姿勢に抗議して内閣官房参与が辞任した。放射能のリスク管理をめぐり、政府が混乱しては国民の不安を招く。政府が設けた学校の放射線量基準には合理性があるのか。

辞任したのは、菅直人首相が起用した放射線安全学を専門とする小佐古敏荘(としそう)東大大学院教授だ。放射能をめぐる政府の対応を場当たり的だと涙ながらに批判した。

国の原子力政策を担う原子力委員会の専門部会委員でもある。放射線防護の碩学(せきがく)の涙は重く受け止めるべきだ。